はじめに

空気塊が山を越え、気温が上昇して乾燥した風となって吹き降りることを、フェーン現象と呼びます。ヨーロッパのアルプス山麓に位置するフェーン村において、山を越えて吹いてくる暖かい乾燥した局地風のことをフェーンと呼んだことが、この名前の由来となっています。

日本は山地が多いので、各地でフェーン現象が起きます。今回の豆知識では、フェーン現象の仕組みを考えてみます。さらに、関連する過去の気象予報士試験の問題を紹介します。

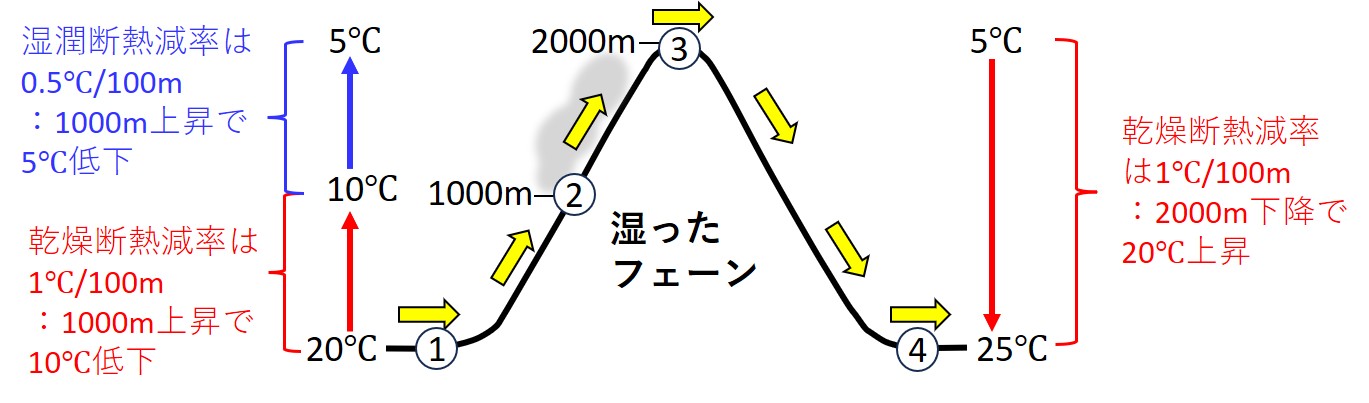

乾燥断熱減率と湿潤断熱減率

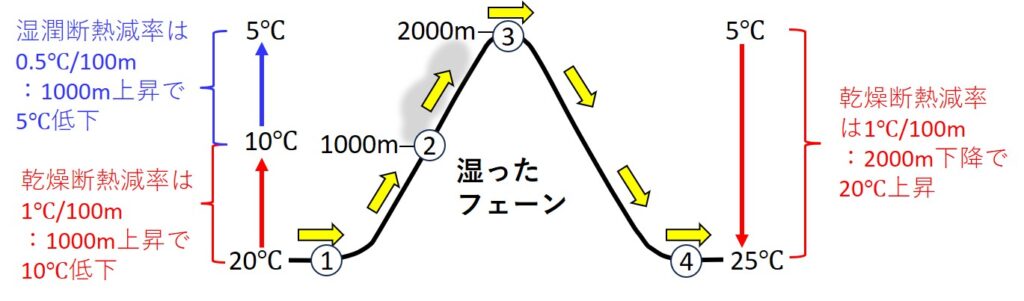

フェーン現象の話の前に、豆知識16で取り上げた「断熱減率」のおさらいをします。図1は、そのときに掲載した図に、少しだけ加筆したものです。乾燥した空気塊が断熱的に上昇して温度が下がる割合、すなわち乾燥断熱減率は、100mにつき0.98℃(約1℃)です。飽和している空気塊が断熱的に上昇して温度が下がる割合、すなわち湿潤断熱減率は、100mにつき、大気の下層では約0.4℃、中層では約0.6~0.7℃です。

気象予報士試験を想定すると、乾燥断熱減率は1℃/100m、湿潤断熱減率は0.5℃/100mと暗記しておいた方がよさそうです(もちろん、試験のときに別の数値が設定されていれば、その値を用います)。

ちなみに、地球の対流圏における大気については、気温減率は100mにつき平均して約0.65℃です。

図1 乾燥断熱減率と湿潤断熱減率

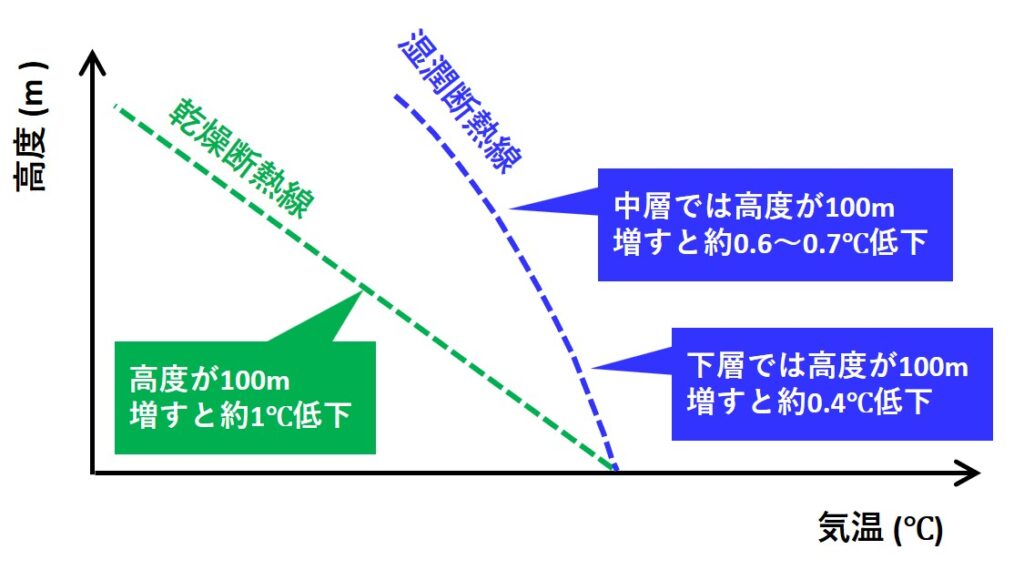

フェーン現象の仕組み

前回の豆知識で少しだけ述べたように、日本海で温帯低気圧が発達すると、それに伴う南よりの風が本州の中央山岳地帯を越え、フェーン現象が起きることがあります。台風及びその他の風に伴う山越え気流で起きるフェーン現象もあります。また、地形や気象状況次第では、南風に限らず他の風向きでも起こります。

フェーン現象は、湿ったフェーンと乾いたフェーンの二つに大きく分けられます。前者を熱力学的フェーン、後者を力学的フェーンと呼ぶこともあります。

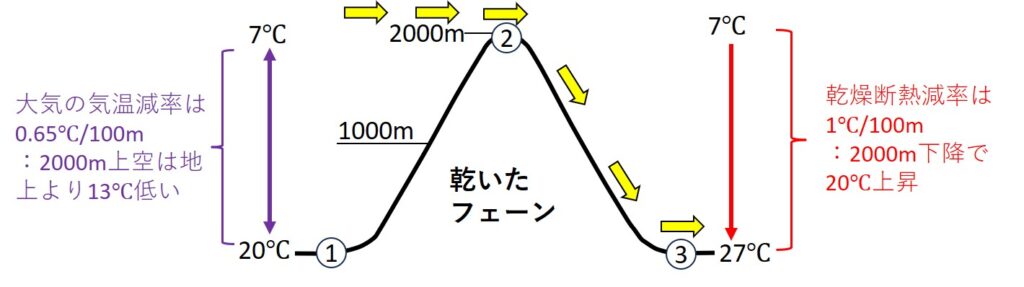

まずは、湿ったフェーン。図2をご覧ください。風は図の左側から高さ2000mの山脈に向かって吹いています。ここで、地上(①)で20℃であった空気塊が、山の斜面に沿って上昇する過程で気温が下がり、標高1000m(②)に達したとき飽和するとします。さらに、その高度から山頂(③)まで雲が発生し、水蒸気の凝結でできた水滴は全て雨となって落下するものとします。計算を簡単にするため、乾燥断熱減率を1℃/100m、湿潤断熱減率を0.5℃/100mとします。

まず地上から1000mの地点までは、乾燥断熱変化で気温は下がり、標高1000m(②)の地点では、10(20-1×10)℃となります。標高1000m(②)~2000m(③)は、空気塊が飽和に達しているので、湿潤断熱変化で気温は下がり、山頂(③)では、5(10-0.5×10)℃となります。

続いて空気塊は、山頂(③、高さ2000m)を越えて、風下側(図の右側)の地上(④)に降りてくるとします。山頂を越える時点で水滴は全て落下しているので、空気塊の気温は乾燥断熱変化で上がり、地上では25(5+1×20)℃となります。

この例において、地上の気温は、風上側が20℃に対し、風下側では25℃(図2)。結果的に気温が5℃上昇したことになります。このように空気塊が山を越えて気温が上昇すると、気温の上昇に伴って空気は乾燥します。

図2 湿ったフェーンの例(模式図)

次に乾いたフェーン。図3をご覧ください。風は図の左側から高さ2000mの山脈に向かって吹いています。孤立した山ではなく山脈を想定しているので、風は山を迂回できないとします。この場合、山頂の高度より低い下層の空気は山脈にせきとめられて風上側(図の左側)によどみ、その高度より上の空気だけが山頂を越えて、風下側(図の右側)の地上に降りてくるとします。

計算を簡単にするため、湿ったフェーン(図2)の場合と同じく乾燥断熱減率を1℃/100mとします。さらに、図3では、風上側の大気の気温減率を0.65℃/100mとします。ここで風上側の地上(①)の気温を20℃とすると、山頂(②)の気温は7(20-0.65×20)℃となります。

この空気塊が山頂を通過して風下側の地上(③)まで断熱的に下降すると、乾燥断熱変化で気温は上がり、地上では27(7+1×20)℃となります。このように、水蒸気の凝結がなくてもフェーンは吹きます。

図3 乾いたフェーンの例(模式図)

フェーン現象に関する計算問題(気象予報士試験より)

過去の気象予報士試験において、フェーン現象に関する計算問題が出された例を、4つ紹介します。

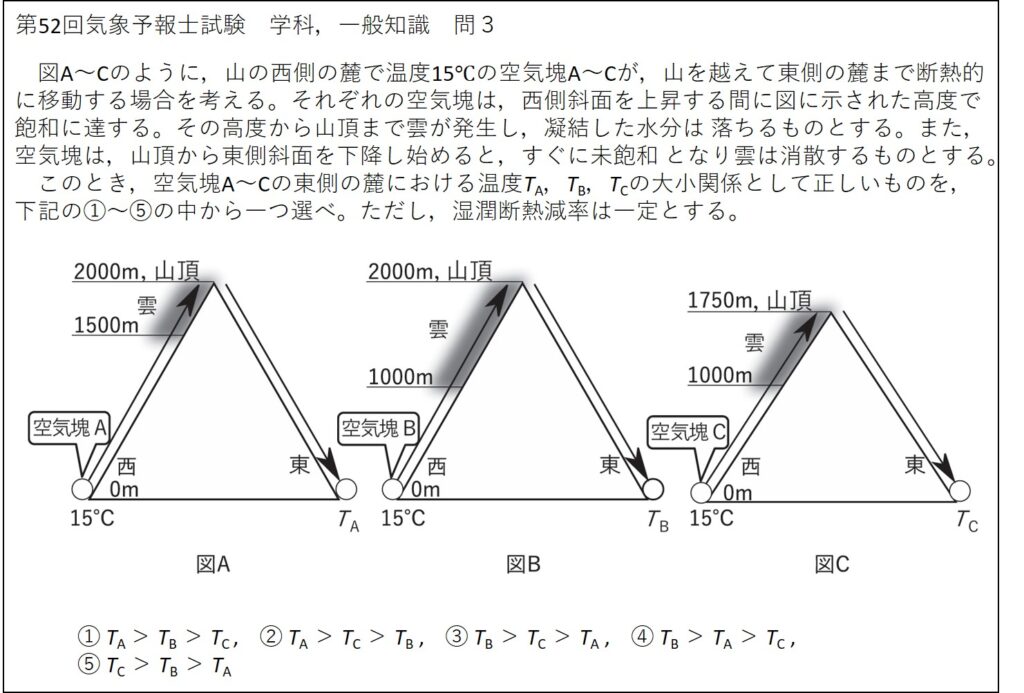

第52回気象予報士試験

図4は、第52回気象予報士試験(学科,一般知識,問3)です。これは、湿ったフェーンに関する計算問題です。

図4 第52回気象予報士試験(学科,一般知識,問3)

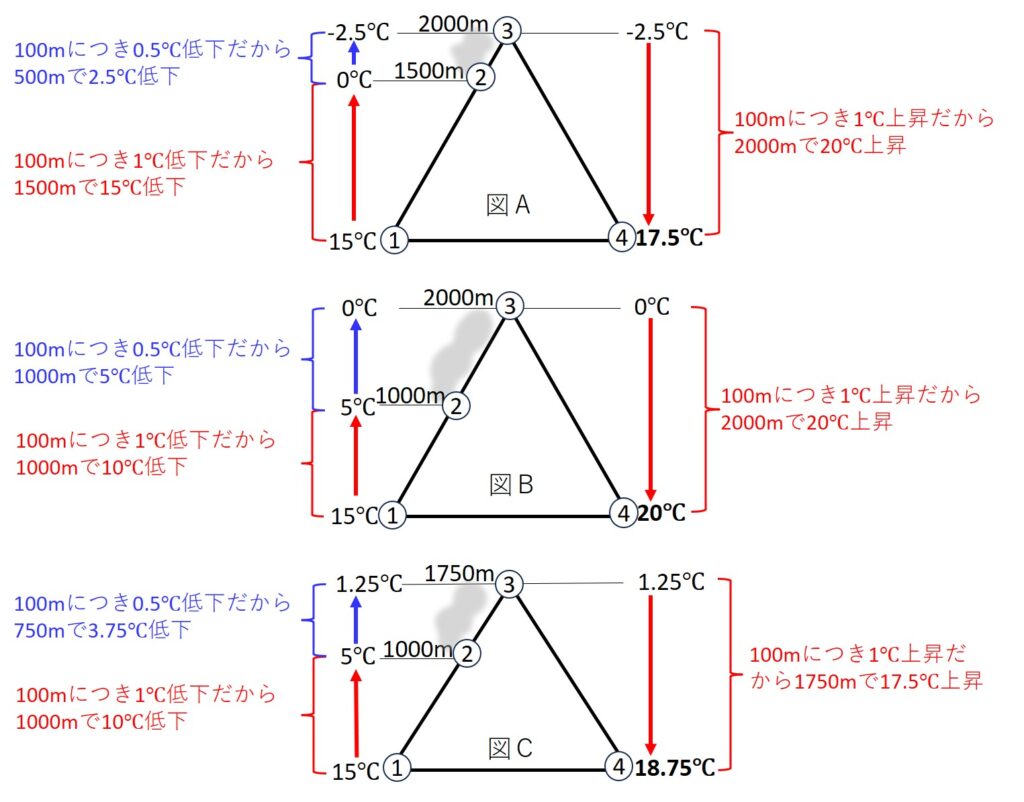

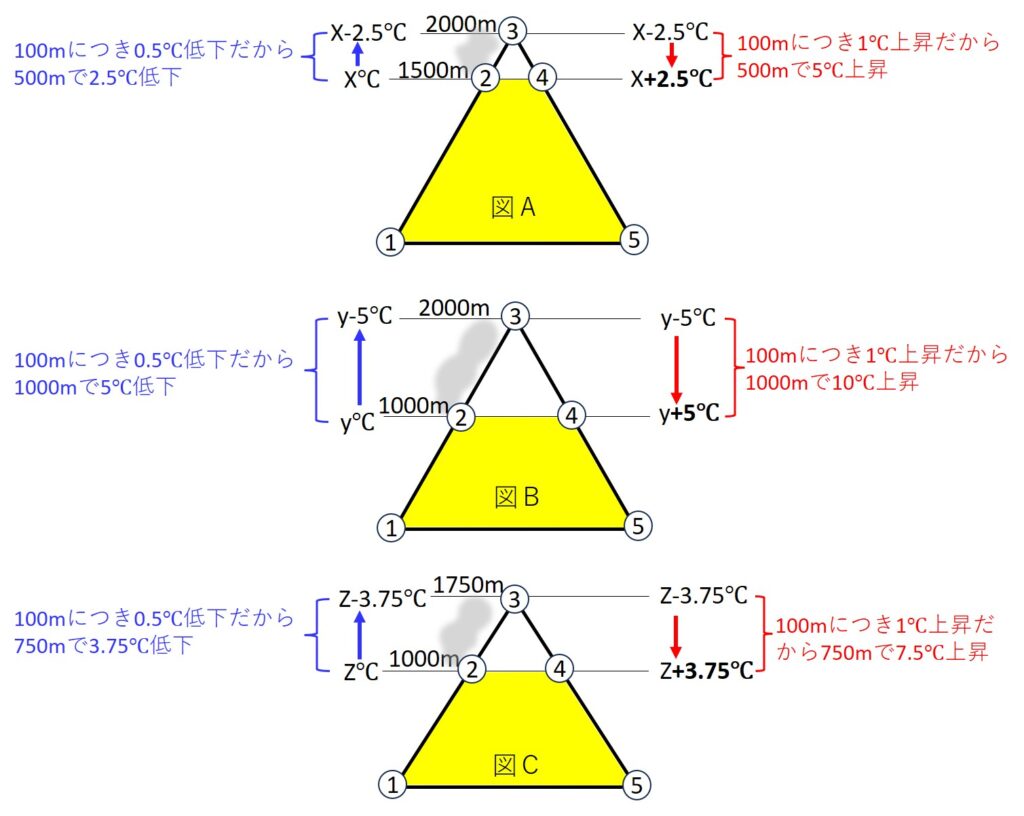

図5は、上記の第52回学科試験(一般知識,問3)の答えを導くうえでの計算例(その1)です。乾燥断熱減率を1℃/100mとし、それに伴う温度変化を赤で示しました。湿潤断熱減率は0.5℃/100mとし、それに伴う温度変化を青で示しました。考え方(計算方法)は、図2の場合と同じです。

例えば図Aの場合、①の気温は15℃。①から②(高さ1500m)の地点までは乾燥断熱変化で気温は下がり、②の地点では0(15-1×15)℃となります。②~③(高さ2000m)は、空気塊が飽和に達しているので、気温は湿潤断熱変化で下がり、③では、-2.5(0-0.5×5)℃となります。さらに、③を越えた空気塊の気温は乾燥断熱変化で上がり、④では17.5(-2.5+1×20)℃となります。

同じように計算すると、図Bの④の気温は20℃、図Cの④の気温は18.75℃となります。これらを試験問題の記号に対応させるとTA=17.5℃、TB=20℃、TC=18.75℃ですので、「TB >TC > TA」が正解となります。

図5 第52回学科試験(一般知識,問3)の答えを導くうえでの計算例(その1)

前述のアプローチ(図5)は、計算が面倒ですね。もっと簡単な方法を考えてみます。図6は、同じ第52回学科試験(一般知識,問3)の答えを導くうえでの計算例、その2です。

図Aをご覧ください。①~②は乾燥空気が1500m上昇するので気温は15℃が下がり、④~⑤は乾燥空気が1500m下降するので気温は15℃が上がります。つまり、①~②と④~⑤は、高度差が同じで、共に乾燥空気であることから、この高度差(0~1500m)間の空気塊の上昇・下降に伴う、気温差は生じないことになります。このため、計算問題において、①~②と④~⑤(黄色塗りの部分)は、無視してよいことになります。

そこで②~③と③~④の部分だけに注目すると、④と②の気温差は+2.5℃となります。同じように、図Bと図Cも黄色塗りの部分を無視して計算すると、図Bの④と②の気温差は+5℃、図Cの④と②の気温差は+3.75℃となります。

図A、B、Cの①の気温は15℃なので、それぞれの⑤の気温は、TA=17.5(15+2.5)℃、TB=20(15+5)℃、TC=18.75(15+3.75)℃となり、「TB >TC > TA」が正解となります。この場合、あえてそれぞれに15℃を加えなくても、気温差だけから「TB >TC > TA」の関係性は導くことができますね。

図6 第52回学科試験(一般知識,問3)の答えを導くうえでの計算例(その2)

第45回気象予報士試験

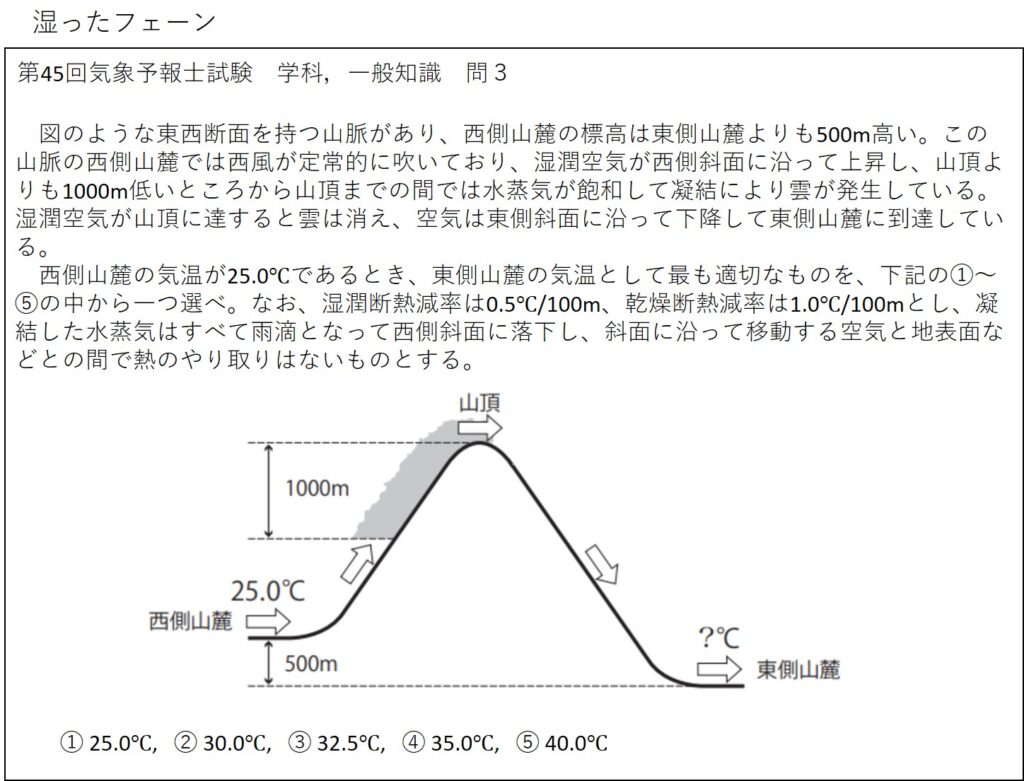

図7は、第45回気象予報士試験(学科,一般知識,問3)です。これも、湿ったフェーンに関する計算問題ですね。

図7 第45回気象予報士試験(学科,一般知識,問3)

図8は、上記の第45回学科試験(一般知識,問3)の答えを導くうえでの計算例です。乾燥断熱減率(1.0℃/100m)に伴う温度変化を赤、湿潤断熱減率(0.5℃/100m)に伴う温度変化を青で示しました。

考え方(計算方法)は、図6の場合と同じです。つまり、①~②と④~⑤は、高度差が同じで、共に乾燥空気であることから、この高度差(数値は不明)間の空気塊の上昇・下降に伴う、気温差は生じないことになります。このため、計算問題において、①~②と④~⑤(黄色塗りの部分)は、無視してよいことになります。そこで、④と②の気温差が5.0℃であると同時に、⑤と①の気温差も5.0℃となります。

設問では①の気温が25.0℃とされているので、⑤の気温は30.0(25.0+5.0)℃。さらに、⑤~⑥(高度差500m)での気温は乾燥断熱変化で上がり、⑥では35.0(30.0+1.0×5)℃となります。よって、この値、35.0℃が解答となります。

図8 第45回学科試験(一般知識,問3)の答えを導くうえでの計算例

第63回気象予報士試験

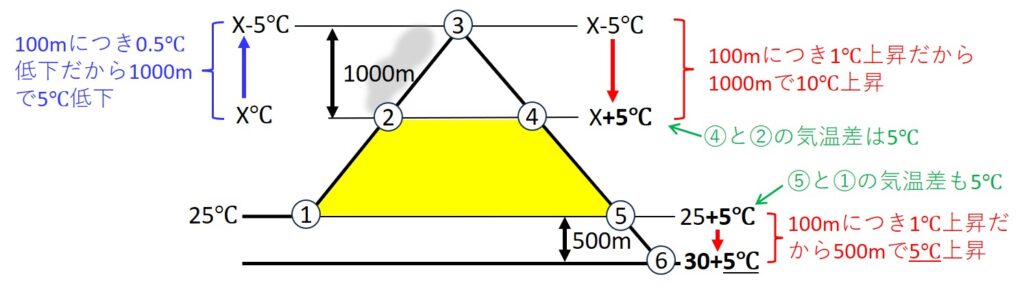

図9は、第63回気象予報士試験(学科,一般知識,問3)です。これは、乾いたフェーンに関する計算問題ですね。

図9 第63回気象予報士試験(学科,一般知識,問3)

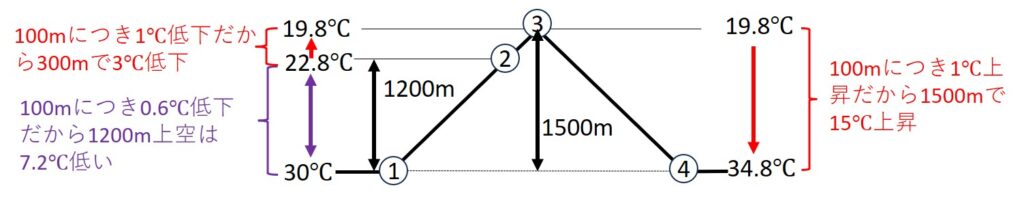

図10は、上記の第63回学科試験(一般知識,問3)の答えを導くうえでの計算例です。乾燥断熱減率を1℃/100mとし、それに伴う温度変化を赤字で示しました。設問で0.6℃/100mとされている大気の温度減率は、紫で示しました。

基本的な考え方(計算方法)は、図3の場合と同じです。ただし、図10では②の空気塊が③まで上昇する点は、図3の場合と異なります。

それでは実際に、計算してみましょう。①の気温は30℃、大気の気温減率は0.6℃/100mとされているので、②(高さ1200m)の気温は22.8(30-0.6×12)℃となります。②から③(高さ1500m)にかけての気温は乾燥断熱変化で下がり、③では19.8(22.8-1×3)℃となります。

さらに、③~④での気温は乾燥断熱変化で上がり、④では34.8(19.8+1×15)℃となります。よって、この値、34.8℃が解答となります。

図10 第63回学科試験(一般知識,問3)の答えを導くうえでの計算例

第38回気象予報士試験

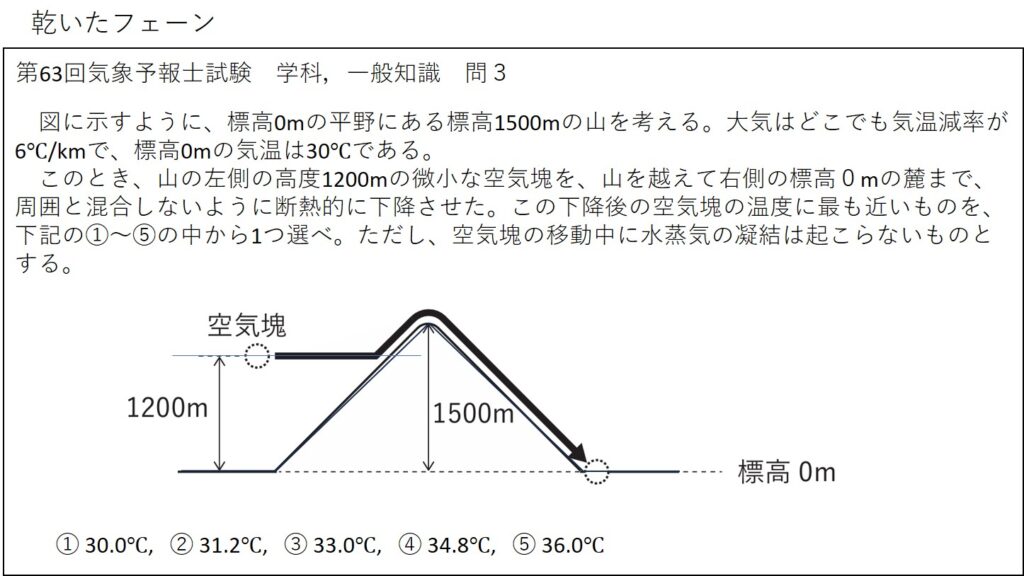

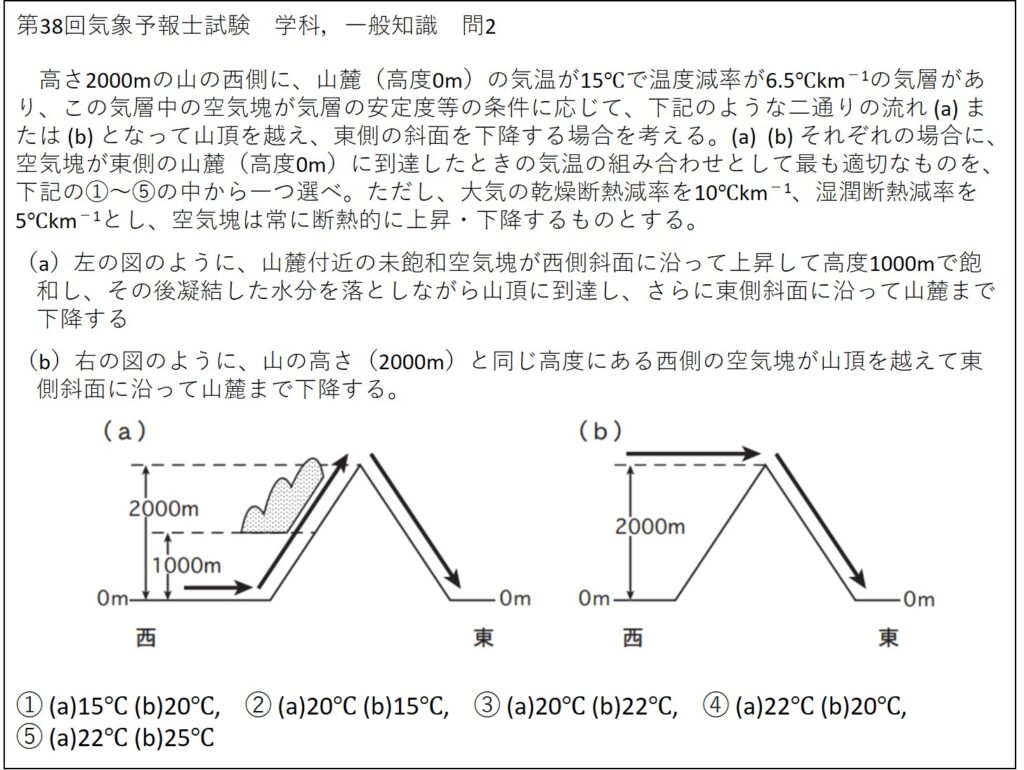

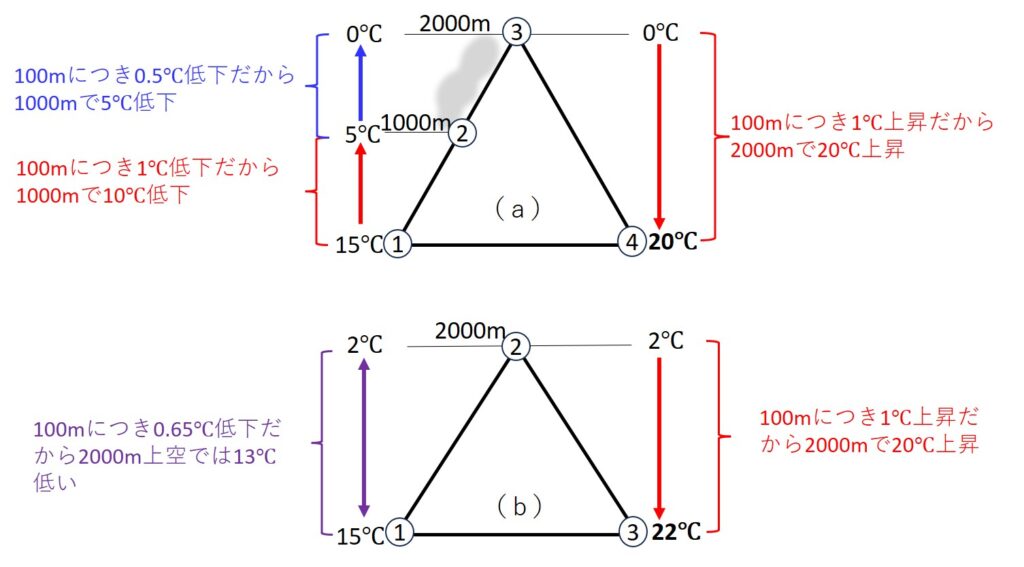

図11は、第38回気象予報士試験(学科,一般知識,問2)です。これは、左側(a)が湿ったフェーン、右側(b)が乾いたフェーンに関する計算問題ですね。

図11 第38回気象予報士試験(学科,一般知識,問2)

図12は、上記の第38回学科試験(一般知識,問2)の答えを導くうえでの計算例です。乾燥断熱減率(1℃/100m)に伴う温度変化を赤、湿潤断熱減率(0.5℃/100m)に伴う温度変化を青、大気の気温減率(0.65℃/100m)に伴う温度変化を紫で示しました。

まず、図12上(a)の湿ったフェーン。基本的な考え方(計算方法)は、図2の場合と同じです。図12上(a)において、①の気温は15℃。①から②(高さ1000m)の地点までは乾燥断熱変化で気温は下がり、②の地点では5(15-1×10)℃となります。②~③(高さ2000m)は、空気塊が飽和に達しているので、気温は湿潤断熱変化で下がり、③では0℃(5-0.5×10)℃となります。さらに、③を越えた空気塊の気温は乾燥断熱変化で上がり、④では20(0+1×20)℃となります。

次に、図12下(b)の乾いたフェーン。基本的な考え方(計算方法)は、図3の場合と同じです。

図12下(b)において、①の気温は15℃、大気の気温減率は0.65℃/100mとされているので、②(高さ2000m)の気温は、2(15-0.65×20)℃となります。さらに、②~③での気温は乾燥断熱変化で上がり、③では22(2+1×20)℃となります。

よって「(a)の気温20℃、(b)の気温22℃」の組み合わせが解答となります。

図12 第38回学科試験(一般知識,問2)の答えを導くうえでの計算例

実際に起きたフェーン現象

これまでフェーン現象に関する計算問題を取り上げてきました。ここからは、実際に起きたフェーン現象として、二つの事例を紹介します。

2007年3月5日の事例

2007年3月5日に、発達した低気圧が日本海を通過したことに伴い、日本海側でフェーン現象が起きました。第31回気象予報士試験実技1問3では、この事例が取り扱われました。すなわち、日本海側の新潟県上越市にある高田特別地域気象観測所の気温、湿度、風の時系列図の特徴などからフェーン現象を問う内容が出題されました。

今回、第31回気象予報士試験の問題そのものは、紹介しません。あくまでも、2007年3月5日の気象概況を私なりに振り返ることにします。このため、以下に示す図表は、第31回気象予報士の試験問題で用いられたものとは異なる点も、ご承知おきください。

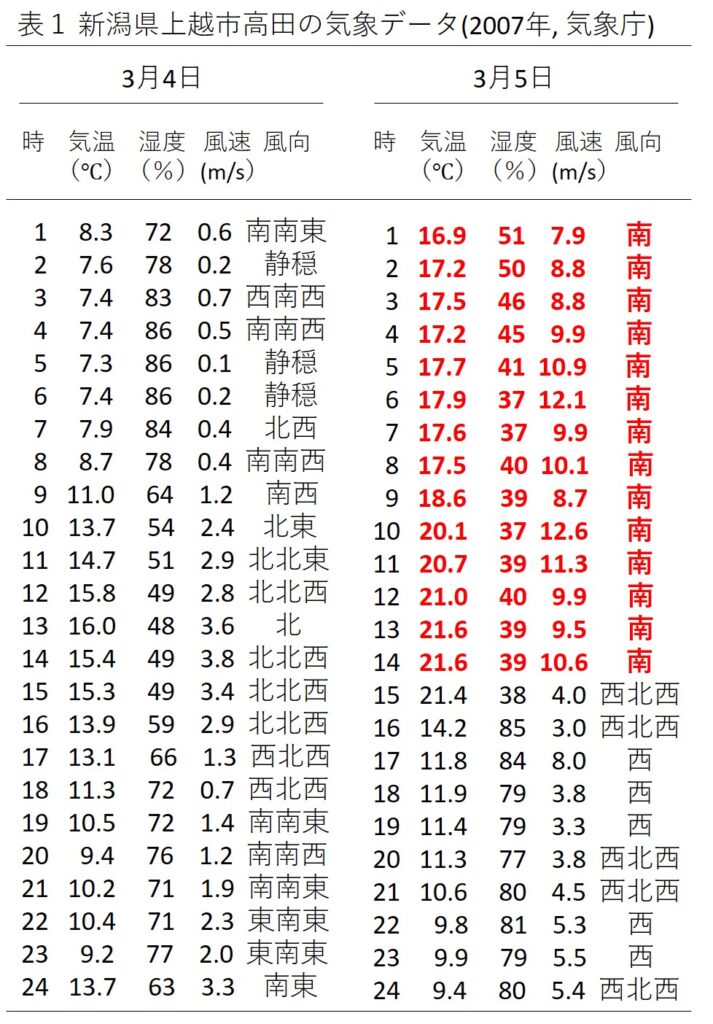

表1に新潟県上越市高田において観測された、2007年3月4日と5日の毎正時気象データを示します。表では、3月5日の1~14時の気象データを赤で示しました。

3月5日1~7時の気象データを前日の同時刻の値と比べると、気温は前日より約10℃高く、湿度は約30~40%低くなりました。また、5日8~14時の気温は、前日の同じ時間帯より5℃以上高く推移しました。風については、4日21~24時には風速2~3m/sの東寄りの風であったのが、5日の1~14時には風速約8~12m/sの南風となりました。

それでは、表1の気象データを観測した、新潟県上越市高田の大まかな位置を確認します(図13)。高田平野の北側は日本海に面し、他は山地や丘陵地などに囲まれています。この地形的特徴から、表1に示した3月5日1~14時の南風は、高田平野の南側の山岳を越えて吹き降りてきた風であると推察されます。

図13 新潟県上越市高田の位置

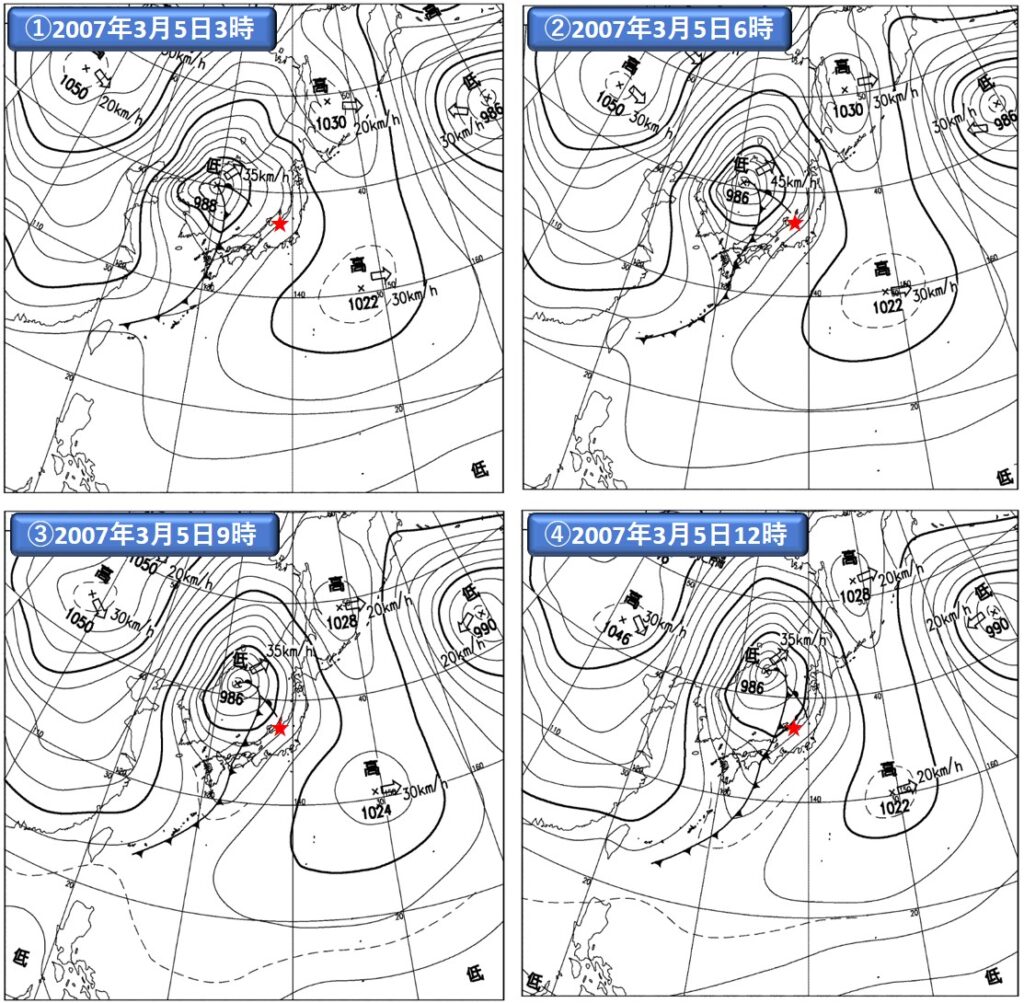

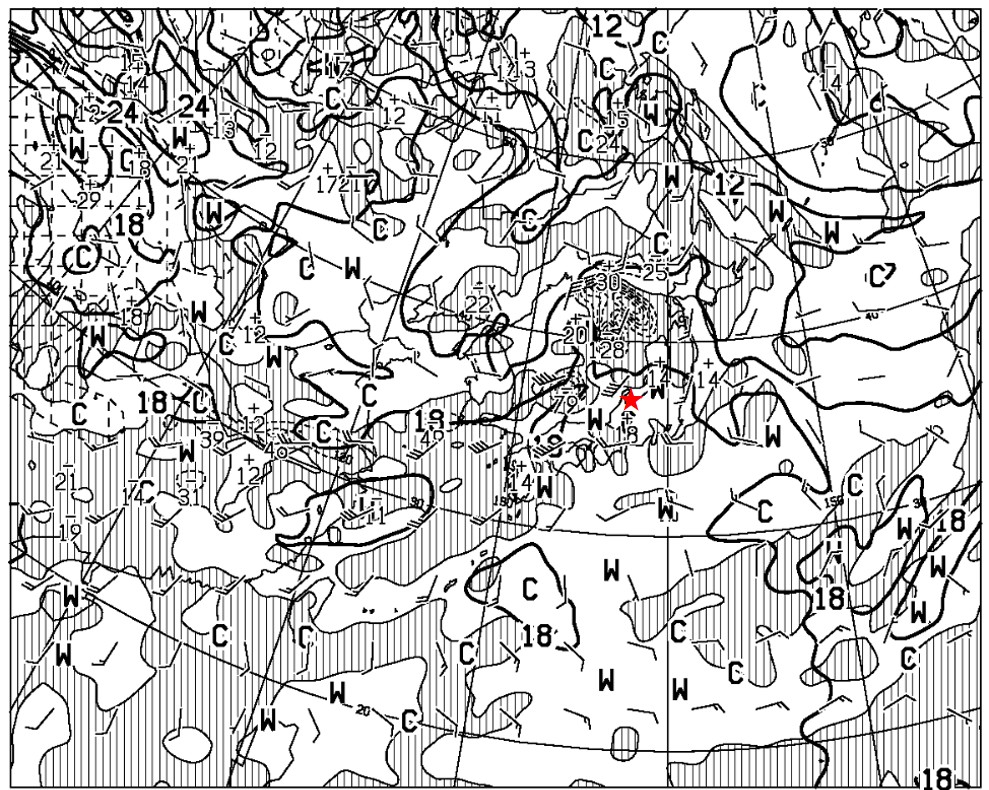

次に3月5日の地上天気図を見てみてみましょう(図14)。このとき、発達した低気圧が日本海にあります。新潟県上越市付近は、低気圧の中心の南東~南側にあり、南風が吹く条件を満たしています。

図14 2007年3月5日3時、6時、9時、12時の地上天気図

注)①~④は気象庁提供の地上実況天気図(速報天気図)。新潟県上越市の大まかな位置に、星印を記入した。

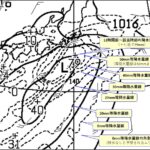

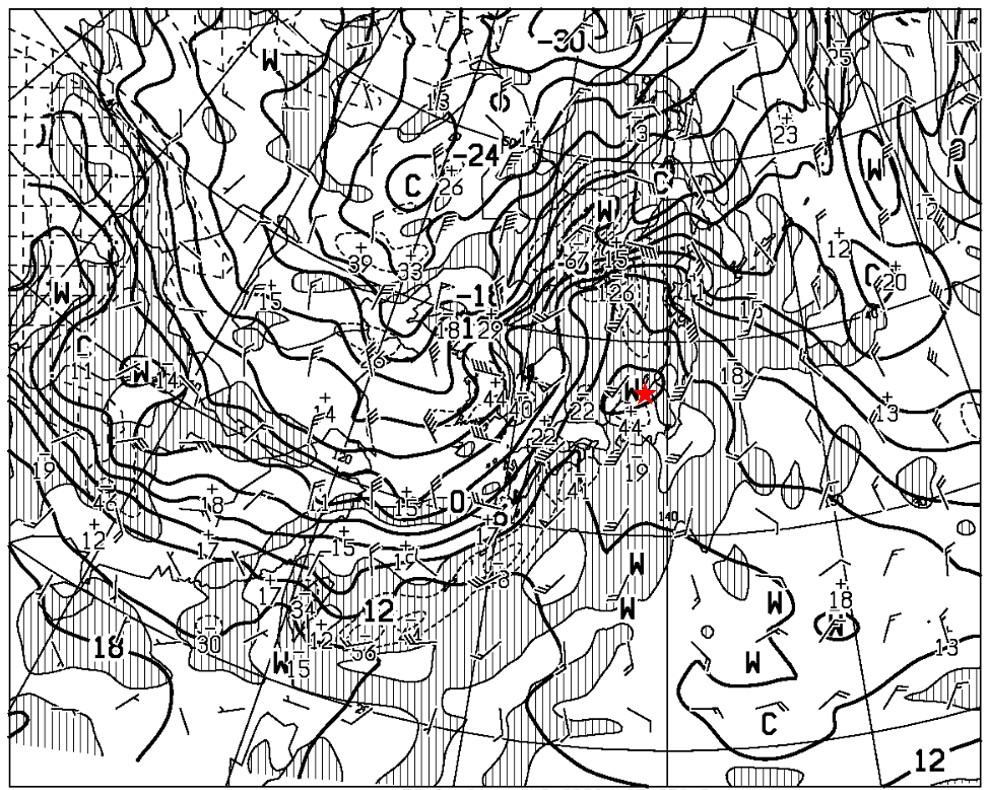

最後に2007年3月5日9時の850hPa 気温・風、700hPa鉛直流解析図をみてみましょう(図15)。この図の見方については、豆知識14をご参照ください。

まず、850hPaの風と気温に注目します。全体的な傾向として、東日本の太平洋側から日本海にかけて、等温線を南(暖気側)から北(寒気側)に横切るように風が吹いています。また、その等温線は、暖気側から寒気側に凸状の形状を示しています。この状況は、豆知識14、20でお話したとおり、暖気移流を示します。

また、700hPaの鉛直流に注目すると、中部山岳の山を越えたあたりで上昇流(網掛け域)から下降流(白い領域)に変わり、+44hPa/hの強い下降流が計算されています。さらに850hPaにおいては、新潟県・富山県付近に「W」が印字され、周りより高温域であることが分かります。

以上をまとめると3月5日1~14時頃、新潟県上越市高田で観測された気温の上昇と湿度の低下は、「日本海で発達した低気圧に向かって下層に南寄りの暖気が流入し、さらにフェーン現象による昇温が加わって起きた」と考えられます。

図15 2007年3月5日9時の850hPa 気温・風、700hPa鉛直流解析図

注)気象庁提供。網掛け域は700hPaの上昇流域、白い領域は700hPaの下降流域。太実線は、850hPaの等温線。矢羽根は、850hPaの風向と風速。新潟県上越市の大まかな位置に、星印を記入した。

2016年7月2日の事例

2016年7月2日に、低気圧が日本海を通過したことに伴い、日本海側でフェーン現象が起きました。第50回気象予報士試験実技1問5では、この事例が取り扱われました。すなわち、日本海側の富山県富山市にある富山地方気象台の露点温度、風の時系列図の特徴などからフェーン現象を問う内容が出題されました。

今回、第50回気象予報士試験の問題そのものは、紹介しません。あくまでも、2016年7月2日の気象概況を私なりに振り返ることにします。このため、以下に示す図表は、第50回気象予報士の試験問題で用いられたものとは異なる点も、ご承知おきください。

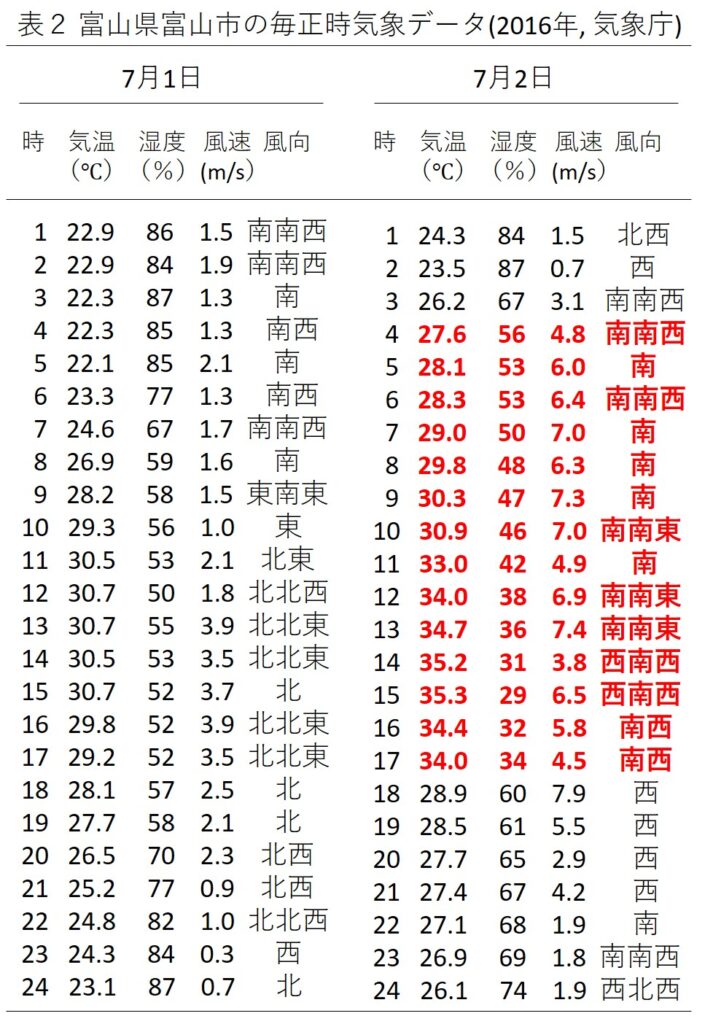

表2に富山県富山市において観測された、2016年7月1日と2日の毎正時気象データを示します。表では、7月2日の4~17時の気象データを赤で示しました。

7月2日4~17時の気象データを前日の同時刻の値と比べると、気温は前日より約2~5℃高く、湿度は約20~30%低くなりました。風については、1日18時~2日2時には風速1~2m/sの北又は西寄りの風であったのが、2日の4~19時には風速約4~7m/sの南寄りの風となりました。

それでは、表2の気象データを観測した、富山県富山市の大まかな位置を確認します(図16)。富山市が位置する富山平野の北側は日本海に面し、南側には山岳地帯が広がっています。この地形的特徴から、表2に示した7月2日4~17時の南寄りの風は、富山平野の南側の山岳を越えて吹き降りてきた風であると推察されます。

図16 富山県富山市の位置

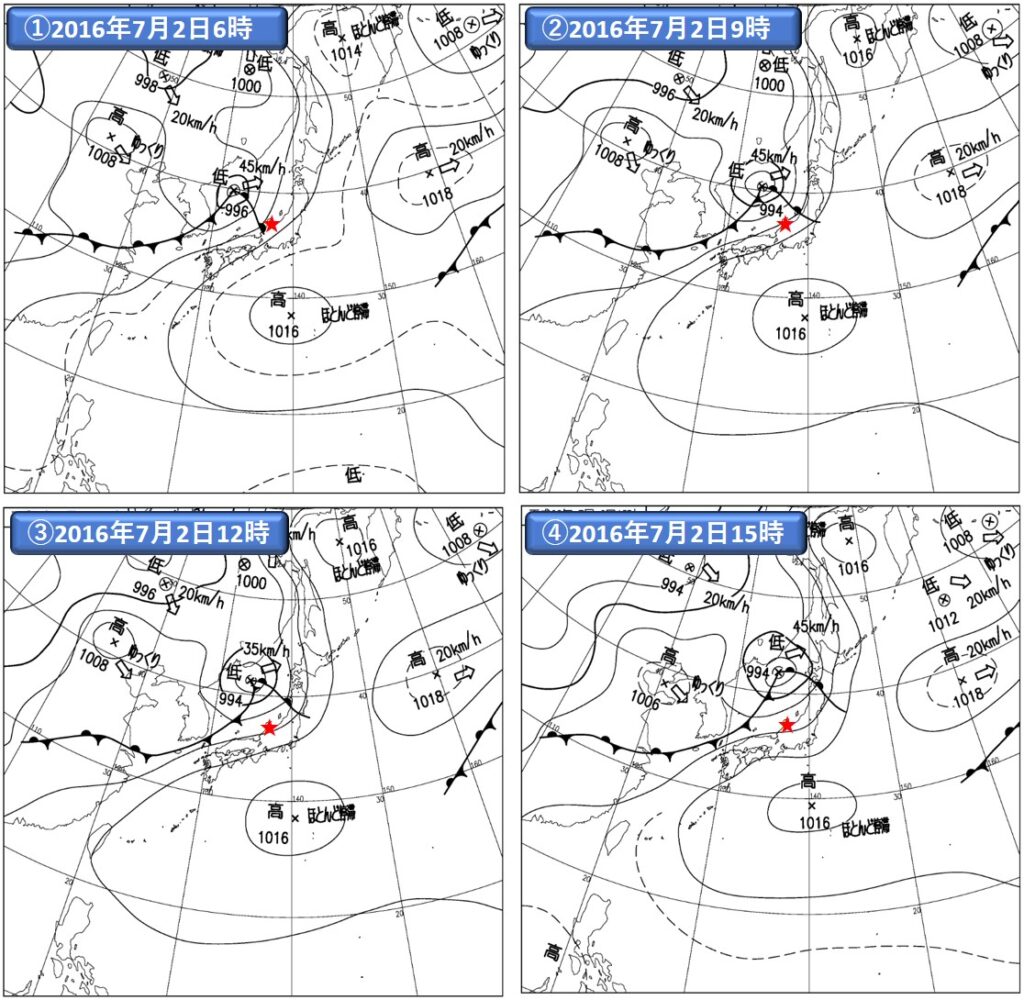

次に7月2日の地上天気図をみてみましょう(図17)。このとき、低気圧が日本海を北東に進みました。富山市付近は、低気圧の中心の南東~南側にあり、南風が吹く条件を満たしています。

図17 2016年7月2日6時、9時、12時、15時の地上天気図

注)①~④は気象庁提供の地上実況天気図(速報天気図)。富山県富山市の大まかな位置に、星印を記入した。

最後に2016年7月2日9時の850hPa 気温・風、700hPa鉛直流解析図です(図18)。850hPaの風と気温に注目します。先ほどの事例(図15)ほど顕著ではありませんが、東日本の日本海側付近では、等温線を南(暖気側)から北(寒気側)に横切るように風が吹き、暖気移流が確認できます。

以上をまとめると7月2日4~17時頃、富山市で観測された気温の上昇と湿度の低下は、「日本海を北東に進む低気圧に向かって下層に南寄りの暖気が流入し、さらにフェーン現象による昇温が加わって起きた」と考えられます。

図18 2016年7月2日9時の850hPa 気温・風、700hPa鉛直流解析図

注)富山県富山市の大まかな位置に、星印を記入した。他は図15の注釈を参照。

さいごに

フェーン現象によって気温が急上昇すると、熱中症のリスクが高まるので注意が必要です。フェーン現象に伴う乾燥した強風は、山火事などの原因にもなります。また、乾燥と異常高温が重なることから、融雪洪水やなだれを引き起こすこともあります。さらに、農業分野では、フェーン現象が水稲の穂が出る時期に起こると、強風・高温・乾燥のため稲穂から水分が奪われ「白穂」が発生する被害が生じます。このように、フェーン現象がもたらす異常な高温や乾燥状態は、私達の生活に様々な影響を与えます。

フェーン現象の仕組みを理解し、また、日頃から気象情報をこまめに確認すること。そのことが、フェーン現象による被害を、最小限に抑えることにつながると思います。

今回の豆知識で参考にした図書等

●荒川正一(2004)局地風のいろいろ,成山堂書店

●岩槻秀明(2017) 気象学のキホンがよ~くわかる本(第3版),秀和システム

●小倉義光(1994) お天気の科学-気象災害から身を守るために-,森北出版

●気象庁のwebサイト

●気象業務支援センターのwebサイト