はじめに

前回の豆知識の最後に「次回は、国際式天気記号のうち『上層雲・中層雲・下層雲の状態』『全雲量』などを取り上げる予定です」と書きました。しかし、「天気記号(雲)を取り上げる前に、雲のことを整理したほうがよいのでは」と、考え直しました。

そこで、今回の豆知識では、「それぞれの雲の特徴」を紹介することにします。雲は国際的な分類方法によって、10種類に分けることができます(10種雲形)。まずは、その概要を述べます。

10種雲形の概要

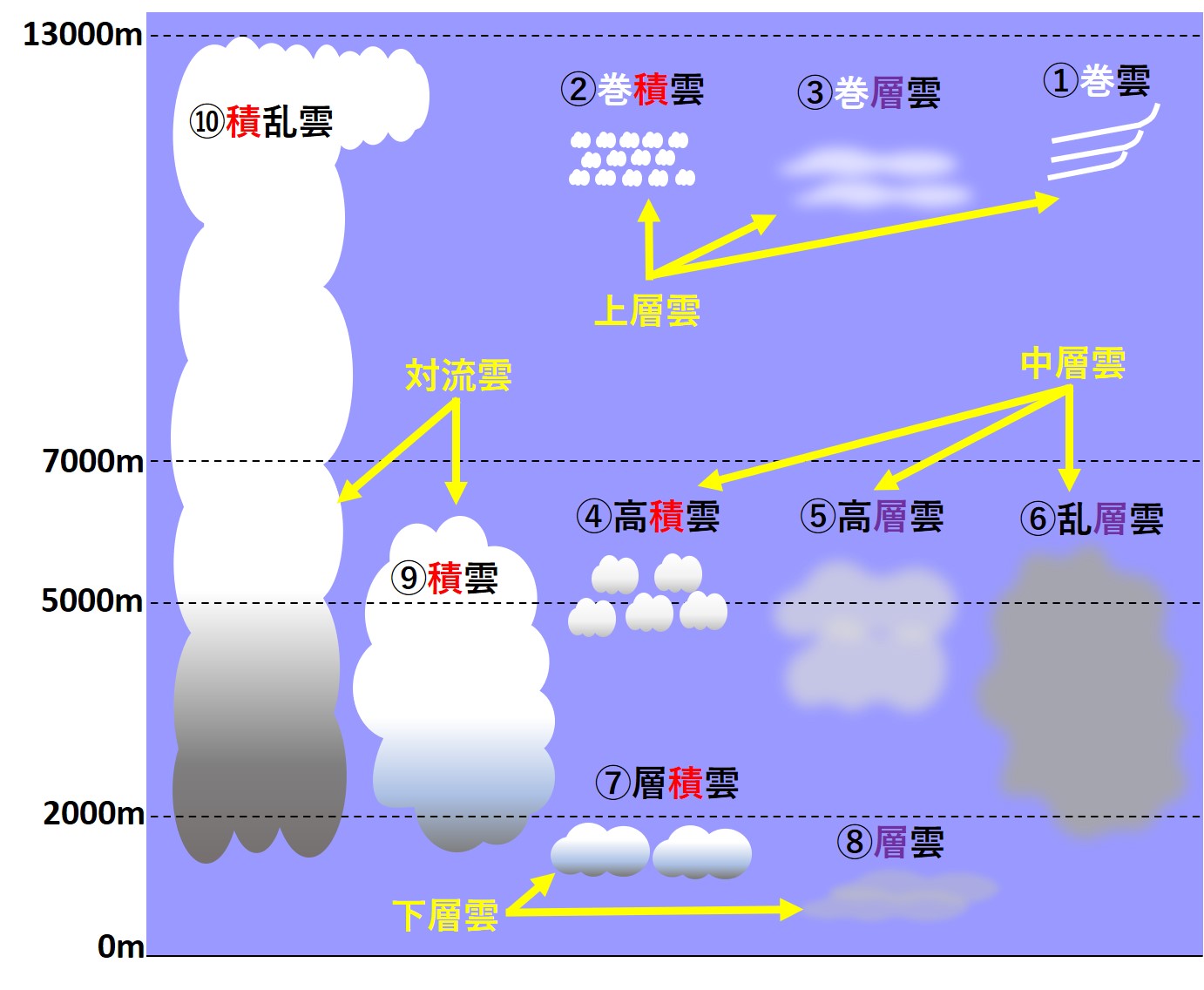

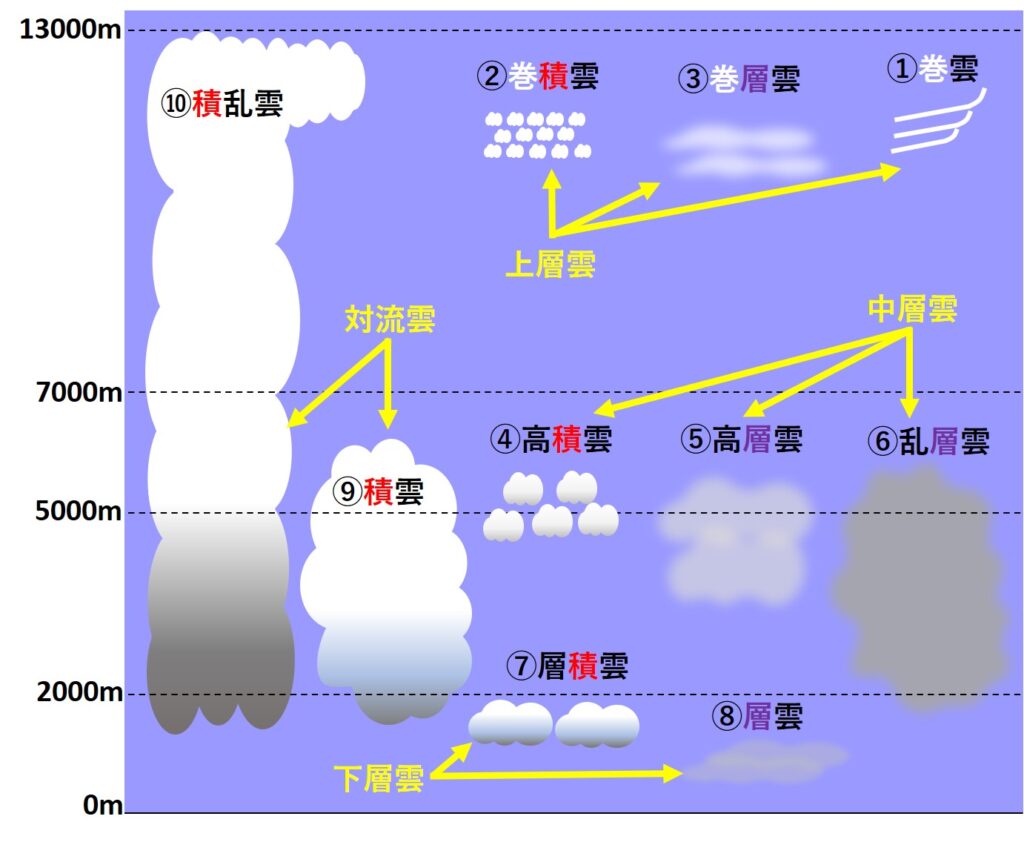

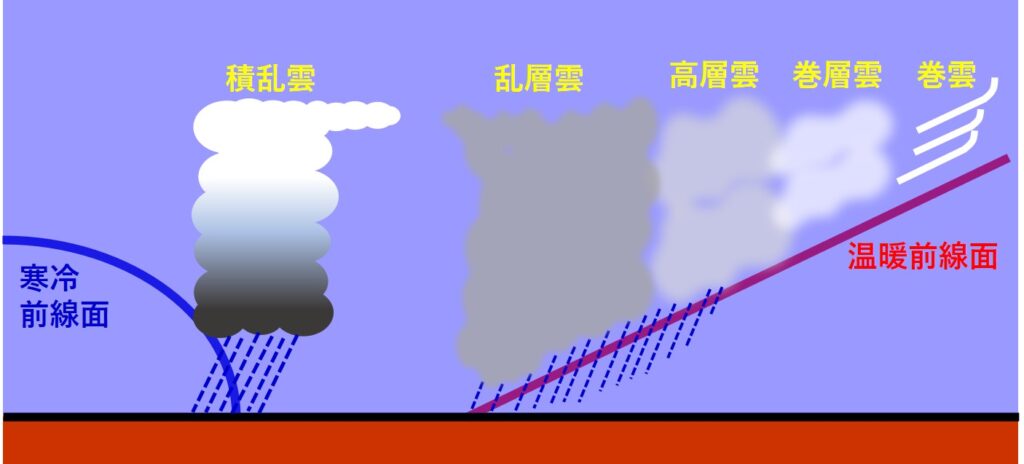

主要10種類の雲を、図1に示します。これらはさらに「上層雲」「中層雲」「下層雲」「対流雲」に分けられます(図1)。雲が現れる高さは、日本などの温帯の場合、上層雲は5,000~13,000m、中層雲は2,000~7,000m、下層雲は2,000m以下です。ただし、乱層雲(中層雲)の場合、雲底は普通下層にありますが、雲頂は中・上層まで達していることが多いです。

対流雲である積雲の高さは、600~6,000mまたはそれ以上。同じく対流雲である積乱雲の場合、雲底は普通下層にありますが、雲頂は上層まで達し、12,000mに伸びることもあります。

なお、積雲と積乱雲は「対流雲」に分けられると述べました。ただし、国際式天気記号における「下層雲」の状態については、層積雲、層雲に加え、積雲と積乱雲も対象とされています。

図1 主要10種類の雲の形や高さ(模式図)

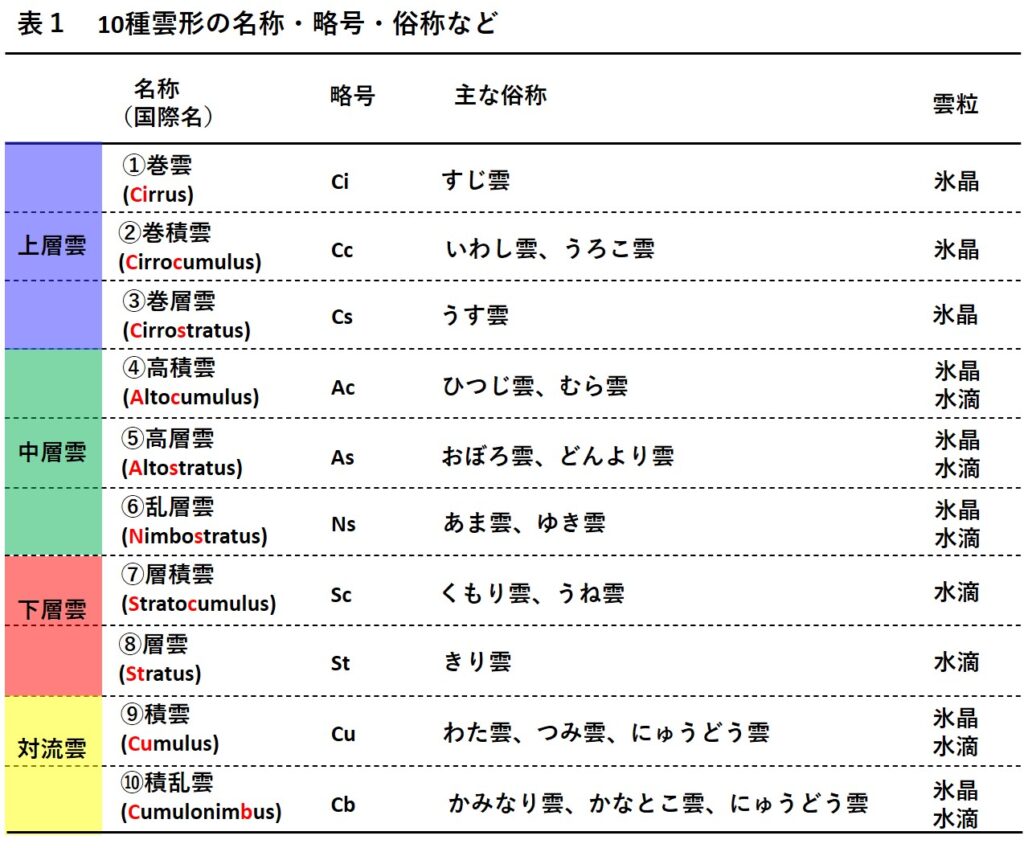

10種雲形の名称・略号・俗称など

名称(国際名)

10種雲形の多くは、「積雲」と「層雲」をキーワードとして、正式名称が与えられています(表1)。まず、⑧層雲の国際名Stratusには「平らに広がる・層状に覆われる」、⑨積雲の国際名Cumulusには「積重なり・塊」の意味があります。また、上層雲の1つである①巻雲の国際名Cirrusには「髪の毛の一部、つる・巻きひげ」の意味があります。さらに、Altoが「中層の高さ」を示す言葉として用いられます。

そこで雲のできる高さの順に、低いほうから高いほうへ並べると、層雲グループは「層雲(Stratus)」→「⑤高層雲(Altostratus)」→「③巻層雲(Cirrostratus)」、積雲グループは「積雲(Cumulus)」→「④高積雲(Altocumulus)」→「②巻積雲(Cirrocumulus)」となります。また、層雲(Stratus)と積雲(Cumulus)の両方の性質を持つ雲が「⑦層積雲(Stratocumulus)」です。ここまで、8種類の雲が登場しました。あと、2種類です。

Nimbus(Nimbo)には、雨雲の他に乱雲という意味もあります。そこで、積雲(Cumulus)とNimbusを組み合わせたのが⑩積乱雲(Cumulonimbus)、Nimboと層雲(Stratus)を組み合わせたのが、⑥乱層雲(Nimbostratus)です。以上の①~⑩が10種雲形になります。

略号

10種雲形の略号は、正式名称(国際名)を、簡易的に表記したものです。例えば、巻積雲(Cirrocumulus)の略号はCcで、高層雲(Altostratus)の略号はAsです(表1)

なお、積乱雲(Cumulonimbus)の略号は、「×Cn」ではなく、「〇Cb」である点には、ご注意ください。その他の雲の略号は、表1をご覧ください。

俗称

雲は、その形や関連する気象現象などによって、様々な俗称があります。その主なものを、表1に示します。「すじ雲」「つみ雲」などは雲の形に由来するもの、「あま雲」「くもり雲」「かみなり雲」などは気象現象に由来するものですね。

ちなみに「うろこ雲」は、小さな雲をびっしり敷き詰めたような様子を、魚の鱗に例えたもの。「いわし雲」は、小さな雲がたくさん集まっている様子を、イワシの大群に例えたものです。

雲を構成するもの(雲粒)

大気中の水蒸気は、凝結(凝縮)すると水滴となり、昇華すると氷晶(氷の結晶)になります(豆知識15、16)。雲は、とても小さな水滴や氷晶がたくさん集まってできています。これらの雲を構成する粒子を総称して、雲粒といいます。

夏でも雹(ひょう)が降ることからもわかるように、大気の上空の気温はとても低いです。このため、上層雲の雲粒は氷晶、下層雲の雲粒は水滴で構成されています。中層雲や対流雲の雲粒は、水滴や氷晶で構成されています(表1)。

10種類の雲の特徴

10種類の雲の色や形を中心とした主な特徴、さらには各雲を見分けるポイントなどを、以下に紹介します。

①巻雲

白色で繊維状をした、繊細で、離ればなれの雲です(図2~図5)。巻雲は一般に、羽毛状かぎ形、直線状の形となることが多いです。この雲は、秋の雲の代表のように思われがちですが、実際は季節を問わず観察できます。ちなみに巻雲は、1988年3月以前に、絹雲と表記されていた時がありました。

図2 巻雲その1(2013年6月3日11時11分 筆者撮影)

図3 巻雲その2(2024年9月24日7時28分 筆者撮影)

図4 巻雲その3(2024年9月1日14時18分 筆者撮影)

図5 巻雲その4(2024年1月8日16時41分 筆者撮影)

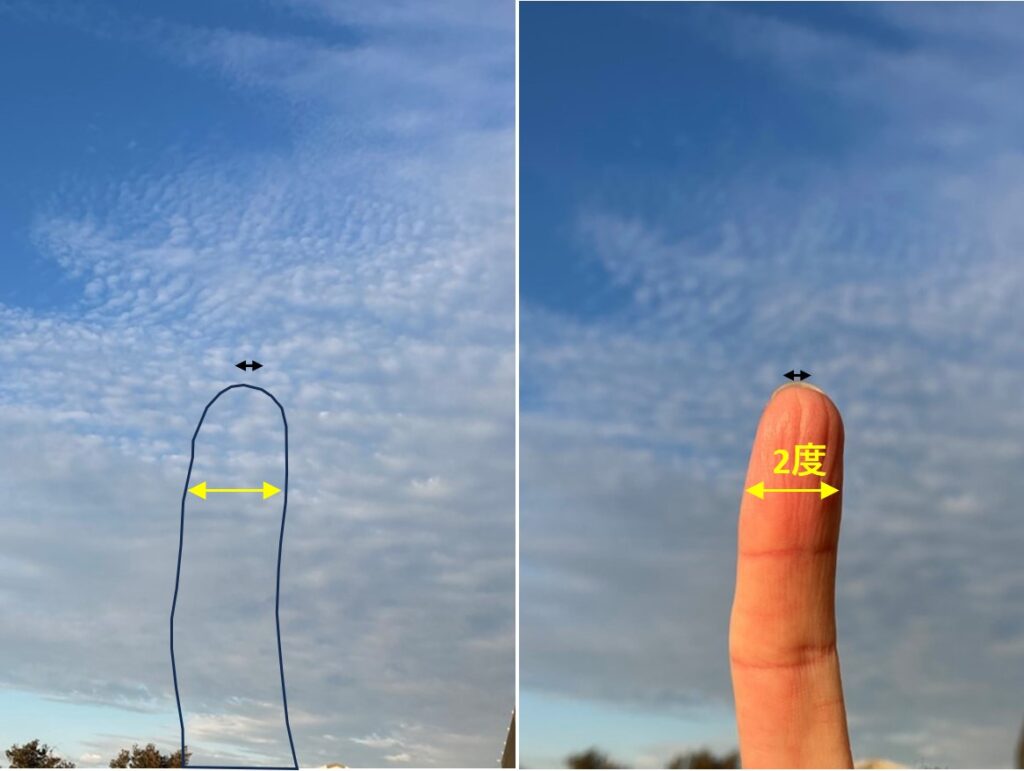

②巻積雲

白色で影がなく、群れをなします(図6、7)。うろこ状、さざなみ状、小石状など、様々な形をとります。空に向かって腕を伸ばして人差し指を立てると、その指の幅は、視半径(観察者から見た角度)約2度に相当します。巻積雲の雲片の視半径は、1度未満。このため、雲片が、人差し指の幅の半分未満であれば、巻積雲といえます(図8、9)。

図6 巻積雲その1(2015年3月15日15時28分 筆者撮影)

図7 巻積雲その2(2015年9月19日15時15分 筆者撮影)

図8 巻積雲その3(2024年1月17日8時2分 筆者撮影)

図9 巻積雲その4(2024年3月22日15時1~2分 筆者撮影)

③巻層雲

白っぽく透き通ったベールのような層状の雲で、空一面に広がります。ぼんやりと、かすんだように見え、雲の輪郭がはっきりしません。巻積雲が太陽や月を覆うとかさができるので(図10)、高層雲と区別することができます。

図10 巻層雲(2008年5月4日12時34分 筆者撮影)

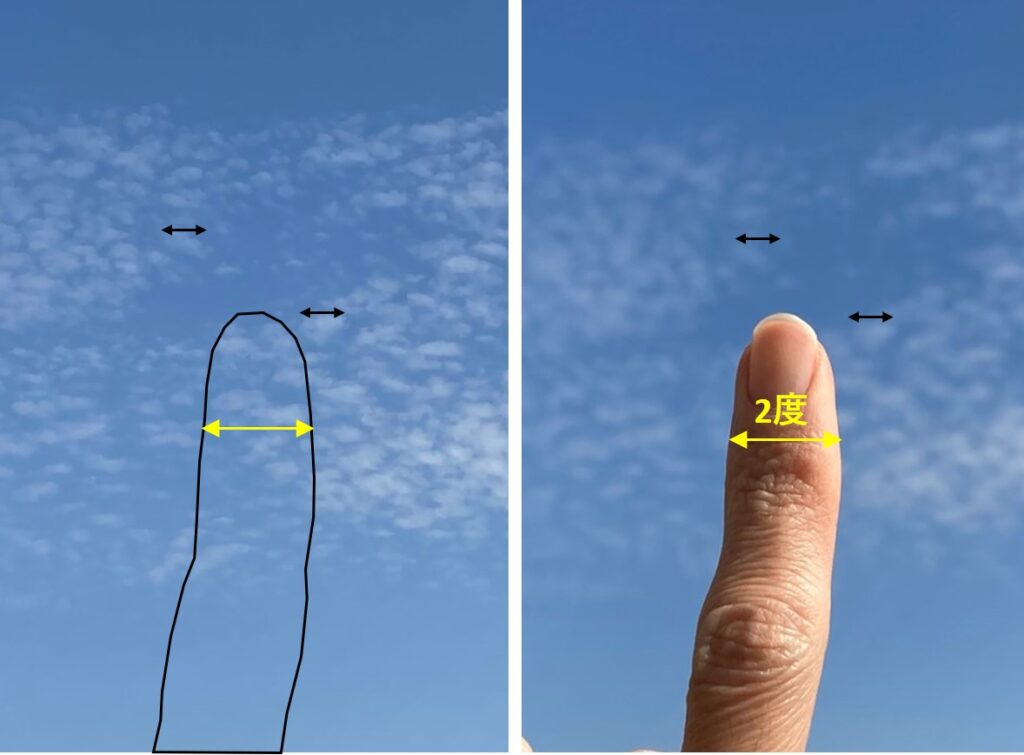

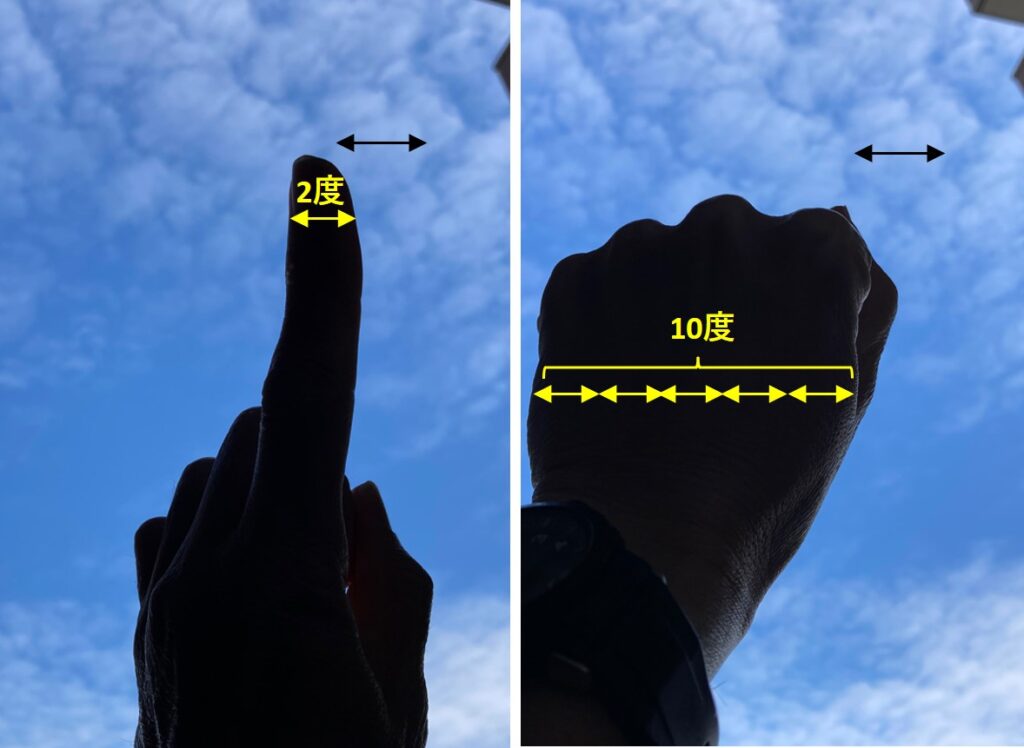

④高積雲

一般に白色又は灰色で、陰があります。小さな塊が群れをなし,斑状又は並んだ帯状の雲となります(図11~13)。中層にあるため、巻積雲より大きな塊に見えます。前述のとおり、腕を伸ばして人差し指を立てると、その指の幅は、視半径約2度に相当します。握りこぶしの場合、その幅は、視半径約10度。高積雲の雲片の視半径は、1~5度。このため、雲片が、人差し指の幅の半分より大きく、握りこぶしの半分未満であれば、高積雲といえます(図14)。

図11 高積雲その1(2015年9月19日16時35分 筆者撮影)

図12 高積雲その2(2024年1月9日13時50分 筆者撮影)

図13 高積雲その3(2024年2月25日11時2分 筆者撮影)

図14 高積雲その4(2024年2月25日11時3分 筆者撮影)

⑤高層雲

灰色の層状の雲で、全天を覆うことが多いです。薄い部分では、太陽や月が、すりガラスを通したように見えます。厚い部分では、太陽や月の存在が、ぼんやりとわかる程度です(写真15)。高層雲は、厚い巻層雲に似ていますが、日のかさ、月のかさ現象は生じません。

また、高層雲は後述の乱層雲にも似ています。一つの目安として、降水があれば乱層雲、なければ高層雲です。ただし、高層雲下でパラパラ程度の降水が見られることがあります。

図15 高層雲(2013年1月13日10時53分 筆者撮影)

⑥乱層雲

ほとんど一様で、むらの少ない暗灰色の層状の雲です。低気圧や温暖前線などに伴って発生し、雨又は雪を降らせることが多いです。この雲は、全天を低く覆い、いずれの部分も太陽を隠してしまうほどの厚さがあります。

しとしとと雨が降り続く、または弱い雪が降っているとき、上空に乱層雲があります。しかし、雨や雪のため、乱層雲の姿を確認するのは難しいです。高層雲が厚みを増して乱層雲に変化し、雨が降り出すときなど、乱層雲の存在がわかることがあります。

⑦層積雲

灰色か白色の雲で、雲底には影があります。雲の形や模様は多彩。薄い板状、層状から丸みを帯びた塊、波状、ロール状などの形をとって、比較的規則正しく並んでいることが多いです(図16~19)。朝と夕方に発生が多い雲。高度が低いため、高積雲よりは大きく見え、雲片の大部分は、視半径5度以上あります。

図16 層積雲その1(2013年1月7日8時17分 筆者撮影)

図17 層積雲その2(2012年11月1日8時27分 筆者撮影)

図18 層積雲その3(2015年9月21日9時頃 筆者撮影)

図19 層積雲その4(2024年10月23日17時47分 筆者撮影)

⑧層雲

低いところに現れる灰色の雲です(図20)。層雲は一様な雲底を示すことが多いですが、霧と違って、雲底が地表にはつきません。この雲は、不規則にちぎれている場合もあります。雨粒が非常に小さく、霧のような雨が降ることがあります。

図20 層雲(2015年9月24日6時43分 筆者撮影)

⑨積雲

白く輝く、離ればなれの雲で、綿状、ドーム状、塊状などの形をとります(図21~23)。積雲の雲頂は、もくもくと積み重なったような形をしていますが、底はほとんど水平です。この雲に光が射す場合、明暗のコントラストが強く表れます。積雲は、ちぎれた形の雲片になっていることがあります。

晴れた日に地表近くの大気が暖められ、それに伴う上昇気流によって低い高度に発生する積雲を、好晴積雲といいます。日中、さらに地表の温度が上昇し、強い上昇気流のため2,000mから8,000mにまで達した積雲は、雄大積雲と呼ばれます。雄大積雲の段階では発雷しません。さらに発達し、雷を伴うようになると積乱雲に移行します。

図21 積雲その1(2015年6月6日11時15分 筆者撮影)

図22 積雲その2(2024年8月26日15時49分 筆者撮影)

図23 積雲その3(2024年8月16日16時44分 筆者撮影)

⑩積乱雲

白く輝く、垂直に著しく発達している塊状の雲です。雲頂は10,000m以上にまで達し、圏界面に近づくので発達がおさえられ、平ら(かなとこ状)になります。

積乱雲の底は非常に暗く(図24)、この雲の下では、雷に加え、非常に強い雨や突風などの激しい気象現象が発生することが多いです。

積乱雲の雲頂付近には、一般に、毛状やすじ状の雲が見られます。ただし、雷を伴うようになり名前が積乱雲に変わっても、上部の雲の輪郭はまだ毛羽立っていない「無毛積乱雲」である場合もあります。

積雲が発達して次第に積乱雲に変わっていくので、「まだ、雄大積雲なのか」「既に、無毛積乱雲に変化したのか」見極めが難しいです。雲が接近して雲頂が見えないときは、なおさら判断に迷います。このようなときには、「雷鳴や電光があれば(雲底が昼でも相当暗ければ)積乱雲」などの基準を参考にするとよいでしょう。

図24 積乱雲(2015年7月19日17時19分 筆者撮影)

低気圧の接近と主な雲の発生

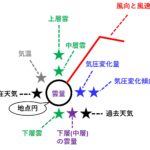

図25のような構造をもった低気圧があり、まずは温暖前線が西から接近してきたとします。このとき、私たちが地上から空を眺めると、どのような変化がおきるのか、時系列に整理します。

図25 低気圧の東西鉛直断面図内の主な雲の分布(模式図)

最初に私たちが見るのは、青い空を背景に白く細く羽毛のような形をした巻雲です。前述のとおり、巻雲は上層雲。つまり現れる高度が高い。また、一般に上空ほど風が強い(豆知識3)。このため、まず巻雲が遠くまで流されてくるわけです。

温暖前線がさらに接近すると、薄いベール状の巻層雲が広がります。前述のとおり、この雲は、広がると太陽のかさが現れることがあり、低気圧接近の前兆として知られています。

次に現れるのが高層雲。雲の厚さは2~3kmあり、雲底も低くなってきます。空は灰色の雲に覆われます。この頃、上空では既に降水が始まっていることが多いですが、中・下層の乾燥した空気中で急速に蒸発し、地上には到達しません。

高層雲がさらに厚くなり、雲底が地表面に接近してくると、私たちは乱層雲の中に入ります。この頃には地上でも雨が降り出します。

以上のような天気の変化は、温暖前線面上での弱い上昇流によって、巻雲、巻層雲、高層雲、乱層雲などが形成されることによって起こります。これに対して、その後、接近する寒冷前線面上では、強い上昇流のため、積雲や積乱雲などの対流雲が発生します(図25)。

特に、発達した積乱雲の下では、非常に強い雨や、竜巻などの激しい突風、雷やひょうなどの激しい現象が発生するリスクが高まります。このような積乱雲が接近してきたら、頑丈な建物など安全な場所に移動することが大切です。

さいごに

巻積雲、層積雲、高層雲、巻層雲・・・・。10種雲形の名前は、一見、似ていて紛らわしいように感じます。しかし、実際の名前の付け方は、割とシンプルで、合理的なものになっています。すなわち、10種雲形は、Stratus(層雲)、Cumulus(積雲)、Alto(中層の高さ)、Nimbus(雨雲、乱雲)の4つのキーワードを中心とした組み合わせで構成されていることを、お話しました。

なお、今回、雲の種類(大きさ)を見分けるため、指や握りこぶしの幅を利用する方法を紹介しました。ただし、空に向かって腕を伸ばし、指を立てる動作は、周りの人に誤解を与える恐れがあるので、注意が必要ですね。私自身、図8、9、14の写真については、周りに人がいないことを入念に確認して、素早く撮影しました。

いずれにしても、10種類の雲(図1、表1)は、気象現象に密接に関係しています。今回の豆知識の中に「10種雲形の理解をさらに深める」うえで、少しでも参考になる点があるのであれば、幸いです。

今回の豆知識で参考にした図書等

●浅井冨雄,内田英治,河村 武 監修(1999)増補 気象の事典,平凡社

●荒木健太郎(2014)雲の中では何が起こっているのか,ペレ出版

●安斎政雄(1998)新・天気予報の手引(改訂29版),日本気象協会

●岩槻秀明(2015)散歩の雲・空図鑑,新星出版社

●岩槻秀明(2017)気象学のキホンがよ~くわかる本(第3版),秀和システム

●岩槻秀明(2021)雲の図鑑,日本文芸社

●岩槻秀明(2024)天気図の読み方がよ~くわかる本(第3版),秀和システム

●小倉義光(1994)お天気の科学-気象災害から身を守るために-,森北出版

●小倉義光(1999)一般気象学(第2版),東京大学出版会

●気象庁のwebサイト

●気象庁(1998)気象観測の手引き,気象庁

●武田喬男(2005)雨の科学-雲をつかむ話,成山堂書店

●武田康男(2015)武田康男の空の撮り方,誠文堂新光社

●中島俊夫(2019)イラスト図解 よくわかる気象学 専門知識,ナツメ社

●毛利茂男(1990)新・気象観測の手引,日本気象協会

●山田圭一,菊地勝弘(2006)雲の世界,成山堂書店