はじめに

気象現象に、国境はありません。世界各国が連携して気象観測を行い、得られたデータを相互に利用することで、気象予報の精度を高めることができます。今回はまず、このような国際協力の歴史を簡単に述べます。

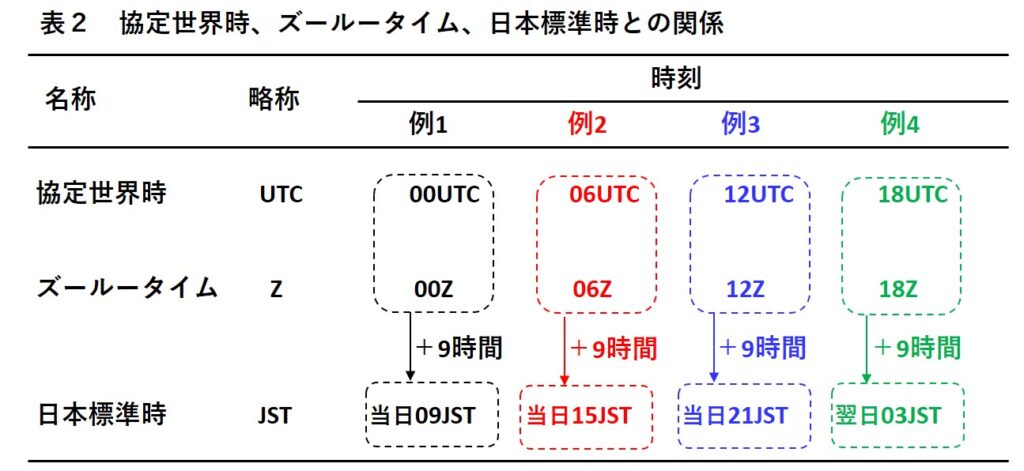

また、世界各国が同じ時刻に観測を行うためには、世界共通の標準時を用いる必要があります。そこで、これらの時刻表記について紹介します。

気象観測の国際協力

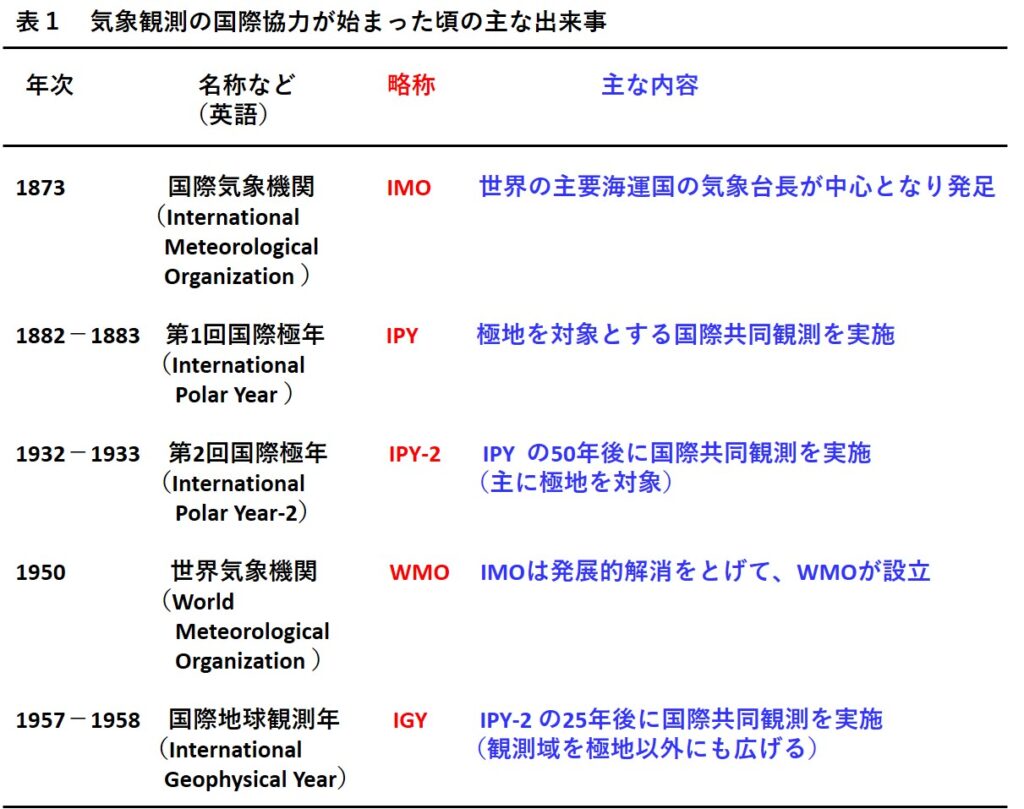

気象予報の精度向上や気象研究の発展には、国際協力が必要不可欠です。その歴史を簡単に振り返ると(表1)、まず、「国際極年」と呼ばれる極地(北極、南極)を対象とする国際観測事業が、2回実施されました(第1回 1882‒1883年、第2回1932‒1933年)。さらに、その25年後には、「国際地球観測年」と呼ばれる国際共同観測が、観測域を極地に限らず、熱帯〜中緯度地域を含め行われました(1957‒1958年)。

また、1873年に、国際気象機関(IMO)が発足。その後、発展的解消をとげて、1950年に世界気象機関(WMO)が設立されました(表1)。WMOについては、2024年1月現在、187か国と6領域が構成員となっています。

世界共通の標準時

気象分野では国際協力が進展する中、国際式天気図(例えば、豆知識25のASAS)では、世界共通の標準時として、協定世界時(UTC)が用いられます。余談ながら、協定世界時の略語は、なぜUTCなのでしょうか。英語ではCUT(Coordinated universal time)、フランス語ではTUC(Temps universel coordonné)、イタリア語はTCU(Tempo coordinato universale)となり、特定の言語を優先していると受け取られないための配慮から、“UTC“ が選択されたそうです。

なお船舶・航空機の業界などでは、ズールータイム(Zulu Time)が用いられることが多いことから、国際式天気図でも「UTC」の代わりに「Z」の表記が用いられることもあります。

「協定世界時(UTC)、ズールータイム(Z)」に、9時間をプラスすると、「日本標準時(JST)」となります。その4つの例を、表2に示しました。例えば「00UTC=09JST」は、わかりやすいですね。しかし、「18UTC=翌日03JST」は、瞬時に変換しにくいかもしれません。ちなみに私は、このようなとき、「デジタル時計の数値の計算」ではなく「アナログ時計の針を頭の中で9時間進めて」UTCからJSTに変換するようにしています。

世界各国で同時刻に行われる気象観測

前述の「国際極年」「国際地球観測年」などの取り組みがきっかけとなり、世界各国で、1日に2回、協定世界時(UTC)の0時と12時に、高層気象観測が行われるようになりました。この観測は、世界各国の約800か所で、一斉に行われています。

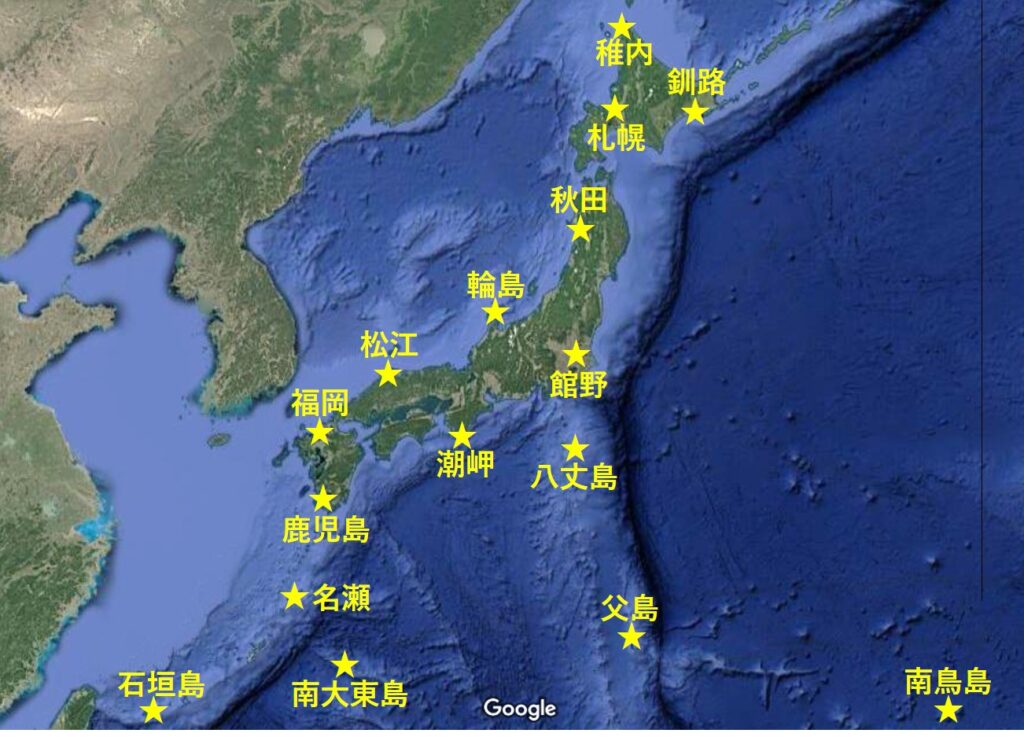

日本における高層気象観測地点は、図1に示した16か所です。毎日2回、気球にラジオゾンデ(気象観測器)を吊り下げて飛揚し、上空約30kmまでの気温・湿度・風向・風速を観測しています。観測時刻は、0時(UTC)と12時(UTC)ですので、日本標準時では9時(JST)と21時(JST)に観測します。

しかし、実際に気球を地上から飛揚させる時刻は、8時30分(JST)と20時30分(JST)です。これは気球が毎分約300m上昇するので、30分後に、10kmほどの上空の大気を観測できるようにするためです。

図1 日本における高層気象の観測地点

注)釧路と輪島については、2025年4月6日現在、観測を休止中。

国際式天気図における時刻の記載例

協定世界時(UTC)の記載例

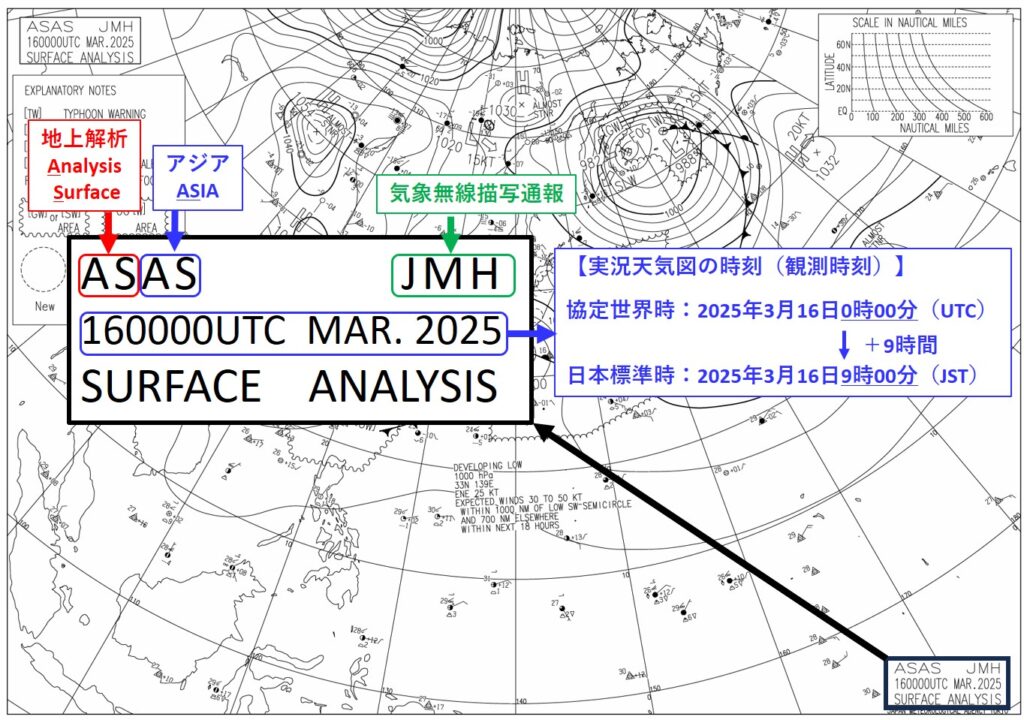

それでは、具体的に、国際式天気図における時刻表記をみてみましょう。図2は、前回の豆知識でも紹介した地上天気図(実況天気図)です。右下部(及び左上部)に表示されている対象時刻を、中央付近に拡大表示しました。

この実況天気図の対象時刻は、協定世界時で2025年3月16日0時00分(UTC)です。日本標準時では、これに9時間をプラスして、3月16日9時00分(JST)となります。

図2 アジア太平洋域 地上天気図における対象時刻(UTC)の記載例(気象庁)

注)2025年3月16日9時JST(3月16日0時UTC)の実況天気図。右下部(及び左上部)に表示されている対象時刻を、中央付近に拡大表示。さらに、その内容を書き込んだ。

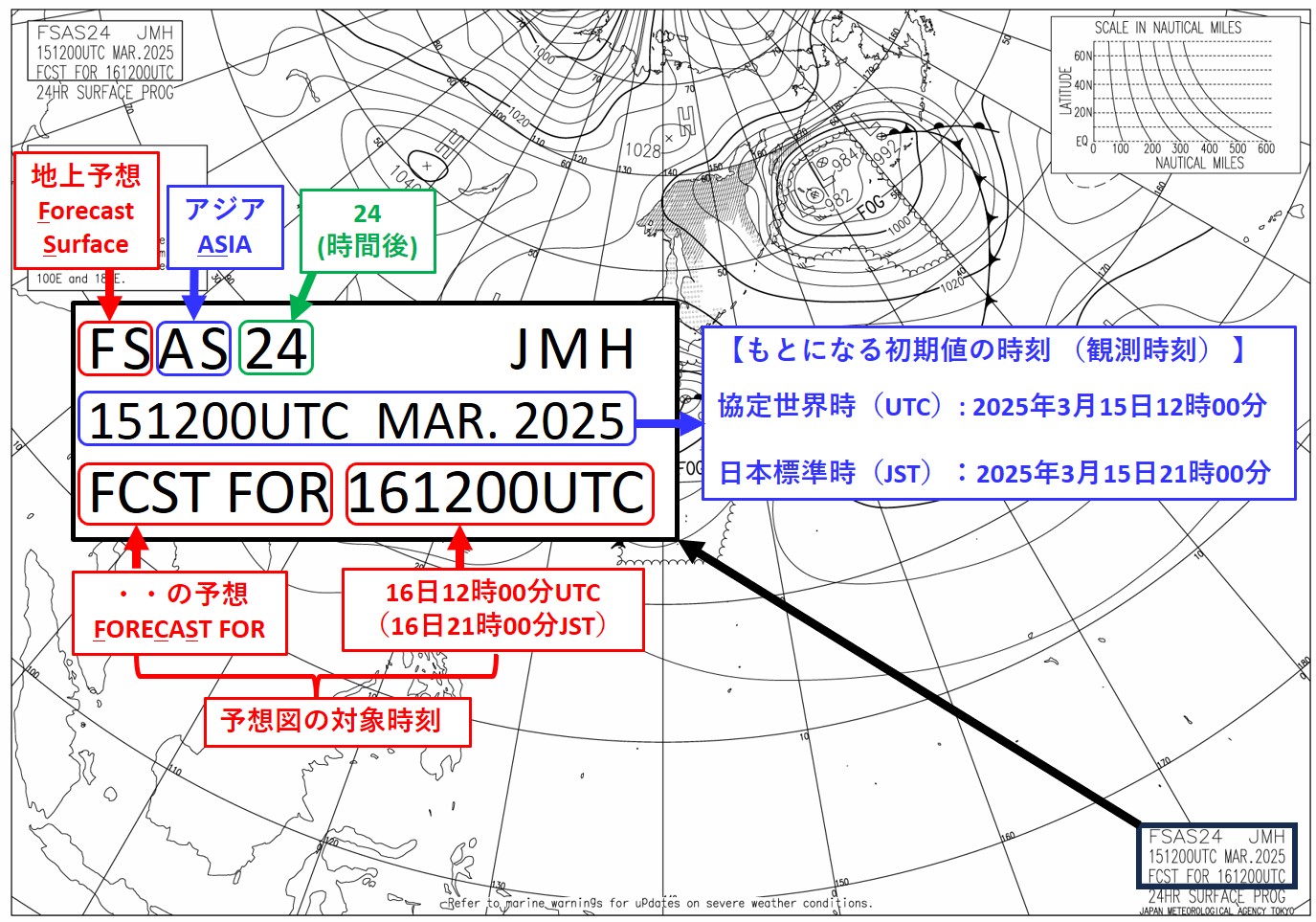

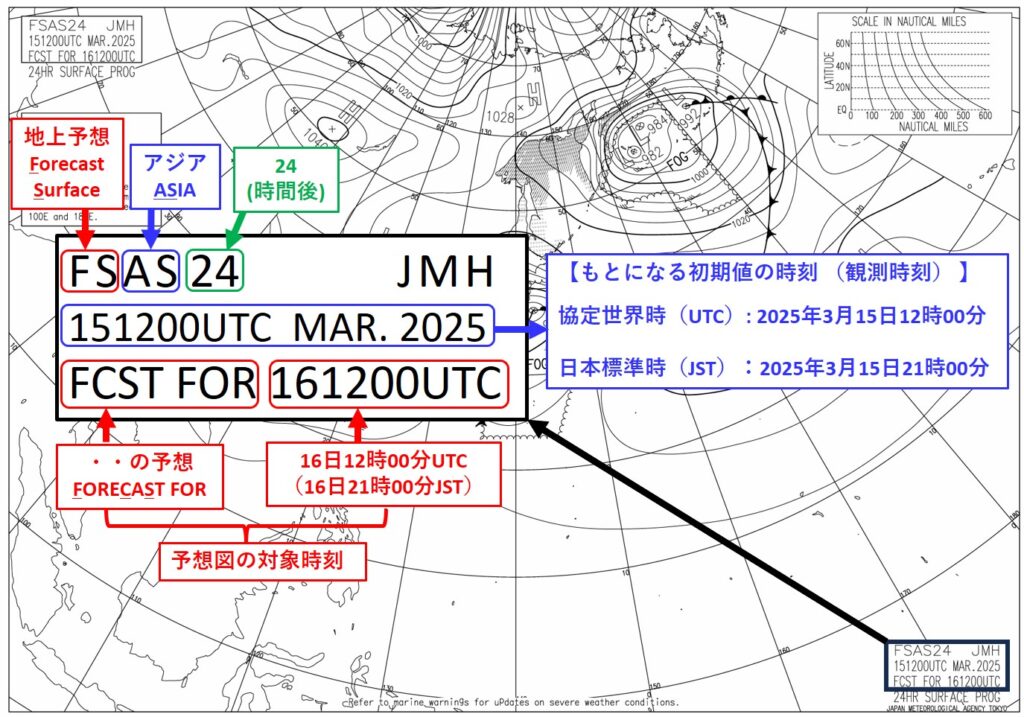

図3は、前回の豆知識でも紹介した、地上天気図の24時間予想図です。右下部(及び左上部)に表示されている対象時刻を、中央付近に拡大表示しました。

この予想天気図のもとになる初期値の時刻 (観測時刻)は、協定世界時で2025年3月15日12時00分(UTC)なので、日本標準時では3月15日21時00分(JST)となります。

「FCST FOR 161200UTC」は「FORECAST FOR 161200UTC」の意味で、予想対象時刻が協定世界時で16日12時00分(UTC)、日本標準時では16日21時00分(JST)であることを示しています。

図3 アジア太平洋域 地上天気図の24時間予想図における対象時刻(UTC)の記載例(気象庁)

注)2025年3月15日21時JST(3月15日12時UTC)の観測値をもとに作成された3月16日21時JST(3月16日12時UTC)の予想図。右下部(及び左上部)に表示されている、気象データの観測時刻及び予想対象時刻を、中央付近に拡大表示。さらに、その内容を書き込んだ。

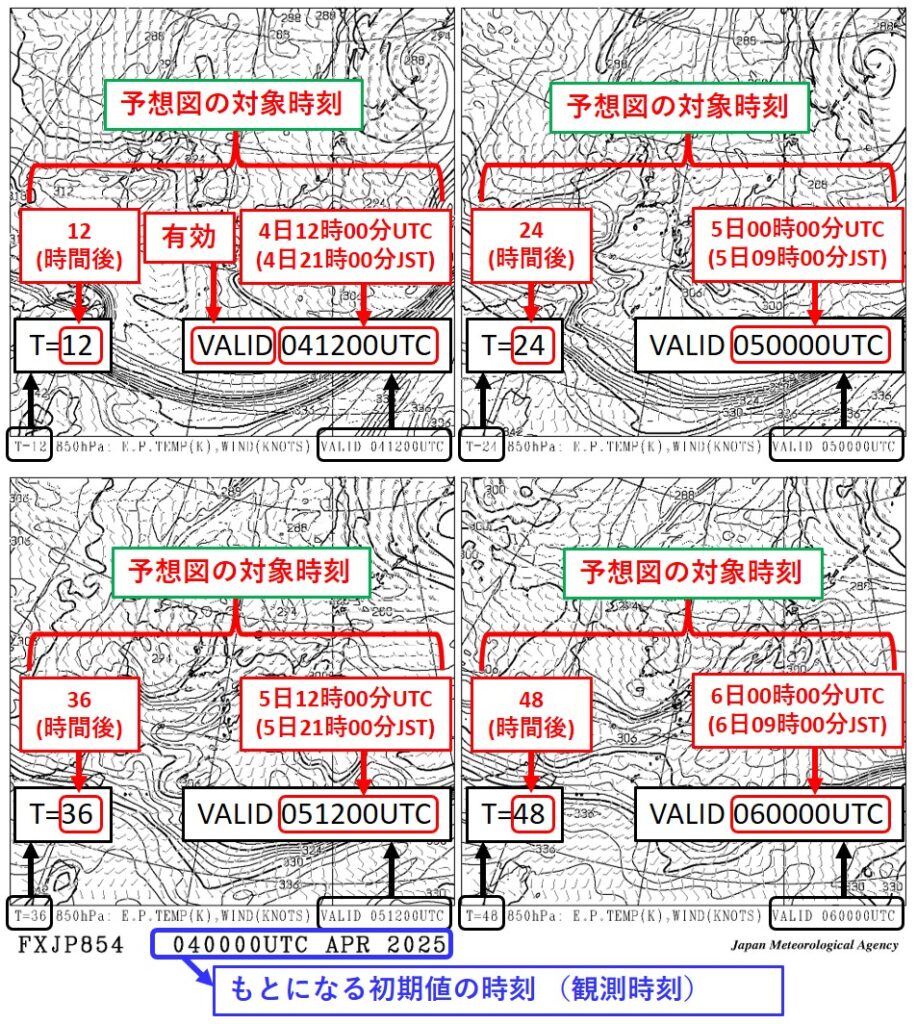

図4は、850hPa風・相当温位予想図です。天気図の一番下には、この予想図のもとになる初期値の時刻 (観測時刻)が、協定世界時で2025年4月4日0時00分(UTC)と記載されています。日本標準時では、これに9時間をプラスして、4月4日9時00分(JST)となります。

左上の12時間予想図では、予想対象時刻が協定世界時で4日12時00分(UTC)、日本標準時では4日21時00分(JST)であることを示しています。

右上の24時間予想図では、対象時刻が5日0時00分UTC(5日9時00分JST)。左下の36時間予想図では、対象時刻5日12時00分UTC(5日21時00分JST)。右下の48時間予想図では、対象時刻が6日0時00分UTC(6日9時00分JST)であることを示しています。

なお、この図の見方(前線の位置や、下層暖湿気の流入域の見つけ方)は、豆知識19をご参照ください。

図4 850hPa風・相当温位予想図における対象時刻(UTC)の記載例(気象庁)

注)2025年4月4日9時JST(4月4日0時UTC)の観測値をもとに作成された、その12時間後(左上)、24時間後(右上)、36時間後(左下)、48時間後(右下)の予想図。各図において、下部に表示されている予想対象時刻を、中央付近に拡大表示。さらに、その内容を書き込んだ。

ズールータイム(Z)の記載例

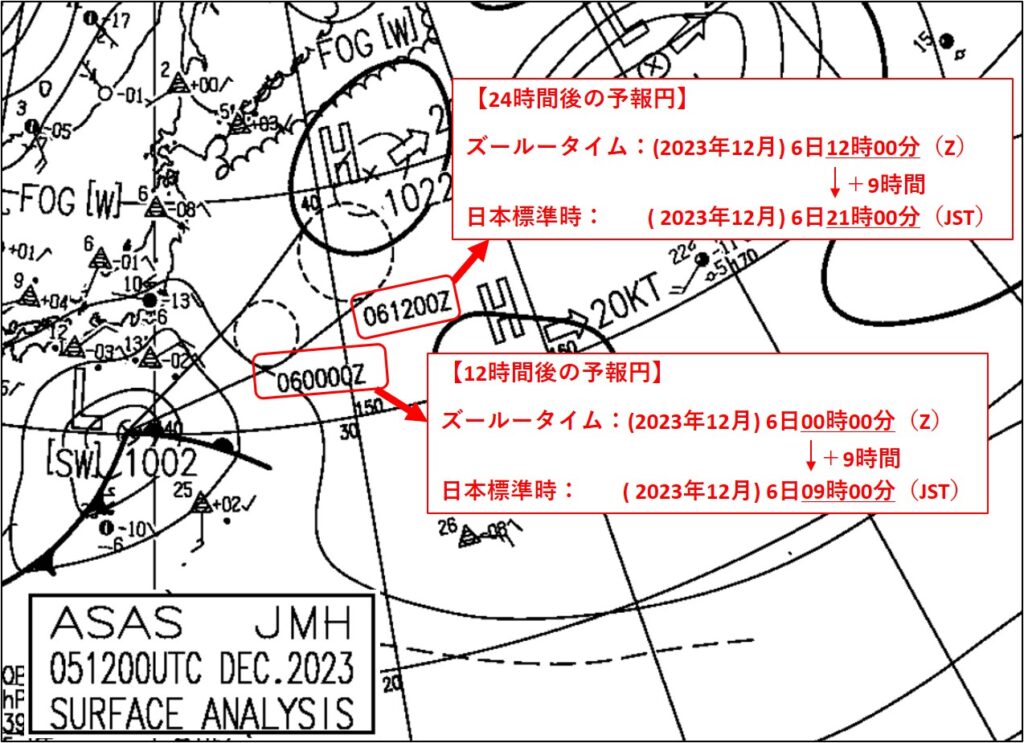

図5は、前回の豆知識でも紹介した地上天気図(実況天気図)です。この実況天気図の対象時刻は、協定世界時で2023年12月5日12時00分(UTC)、日本標準時では12月5日21時00分(JST)となります。

ここでは発達中の低気圧の予報円に表示されている、対象時刻に注目しましょう。12時間後の予報円の時刻は、ズールータイムで6日0時00分(Z)と記載されています。日本標準時では、これに9時間をプラスして、6日9時00分(JST)となります。24時間後の予報円の時刻はズールータイムで6日12時00分(Z)と記載されているので、日本標準時では6日21時00分(JST)となります。

図5 アジア太平洋域 地上天気図における対象時刻(Z)の記載例(気象庁提供の実況天気図を一部拡大)

注)2023年12月5日21時JST(12月5日12時UTC)の実況天気図。発達中の低気圧の予報円に表示されている対象時刻に関し、その内容を書き込んだ。

さいごに

既に述べたとおり、国際的な取り決めによって、協定世界時の0時と12時(UTC)に、世界各国で高層気象観測が行われています。日本の場合、その時刻は9時と21時(JST)に該当します。この時刻に詳しい気象観測が行われるので、その観測結果をもとに作成される9時と21時の天気図は、特に重要なものとなっています。

国際式天気図において、時刻が協定世界時(UTC)やズールータイム(Z)で表示されている場合、それに9時間をプラスし、日本標準時(JST)に換算する必要があります。さらに、予想天気図の場合、12時間後、24時間後、36時間後、42時間など様々な時刻が対象となっています。これらについても、「世界共通の標準時」から「日本標準時」への換算に注意しながら、予想対象時刻を正確に読み取るようにしましょう。

今回の豆知識で参考にした図書等

●浅井冨雄,内田英治,河村 武 監修(1999)増補 気象の事典,平凡社

●岩槻秀明(2024) 天気図の読み方がよ~くわかる本(第3版),秀和システム

●河野 長(2009)国際地球観測年(IGY)における日本の活動の意義と日本学術会議,学術の動向14 (5):56-59

●気象庁(2024)Ⅷ国際協力,世界気象機関(WMO),気象庁ガイドブック2024, 228

●気象庁のwebサイト

●中島俊夫(2022)イラスト図解 よくわかる気象学 実技編,ナツメ社

●福地 章(1999)高層気象とFAXの知識(第7版),成山堂書店