はじめに

前回の豆知識では、温暖前線と寒冷前線の構造を取り上げました。つまり、両前線に関係する寒気や暖気の特徴、前線付近の風(水平方向、鉛直方向)について述べました。

今回は、温暖前線と寒冷前線に伴う雲域と降水域の特徴を整理します。また、前線に伴う実際の雲域と降水域として22事例を、気象衛星画像とレーダー観測画像を用いて示します。さらに、雲域と降水域に関連する気象予報士試験の問題も紹介します。

温暖前線と寒冷前線に伴う雲域と降水域

豆知識17で「1.層雲の国際名Stratusには “平らに広がる・層状に覆われる” の意味がある。2.積雲の国際名Cumulusには “積重なり・塊” の意味がある。3.積雲と積乱雲は “対流雲” に分類される」と述べました。このことも念頭におき、温暖前線と寒冷前線に伴う雲域の特徴をみてみましょう。

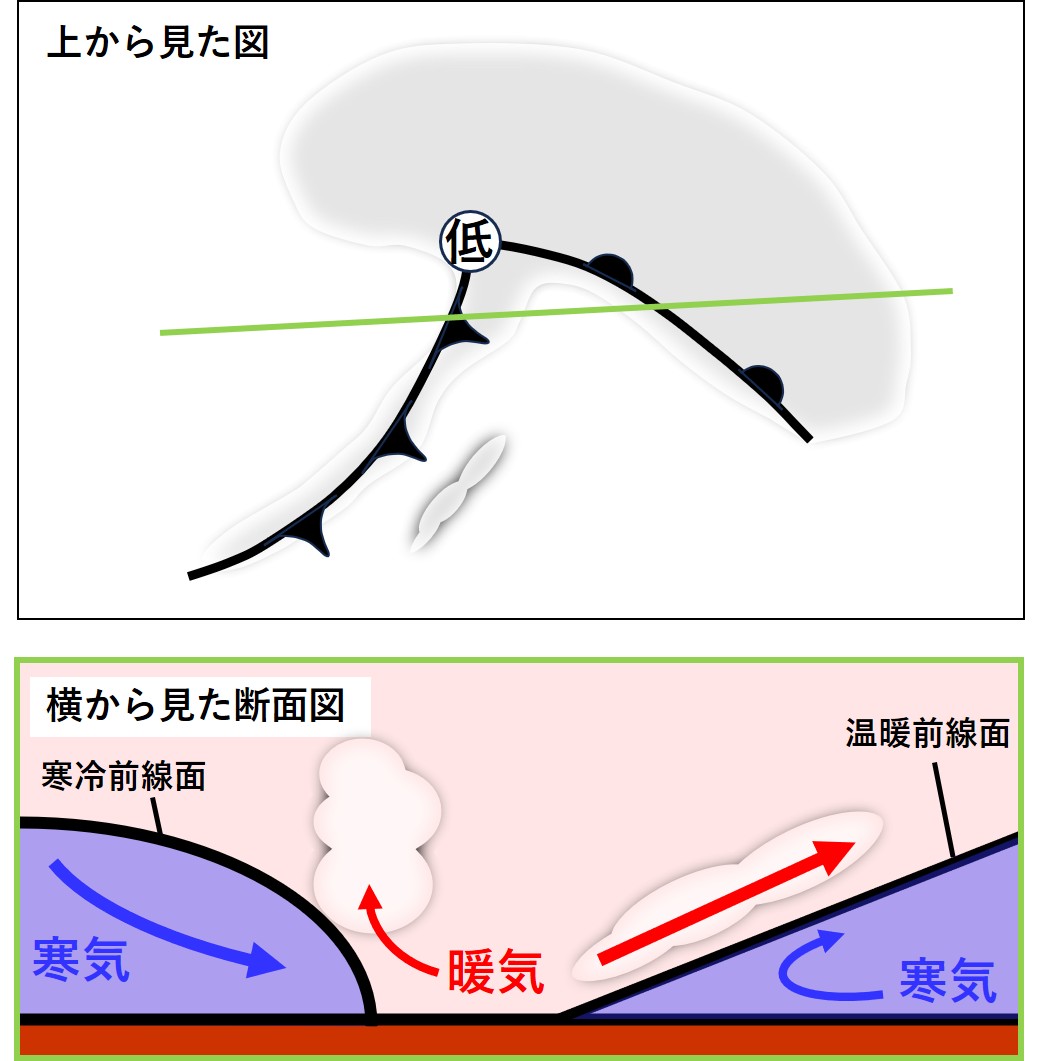

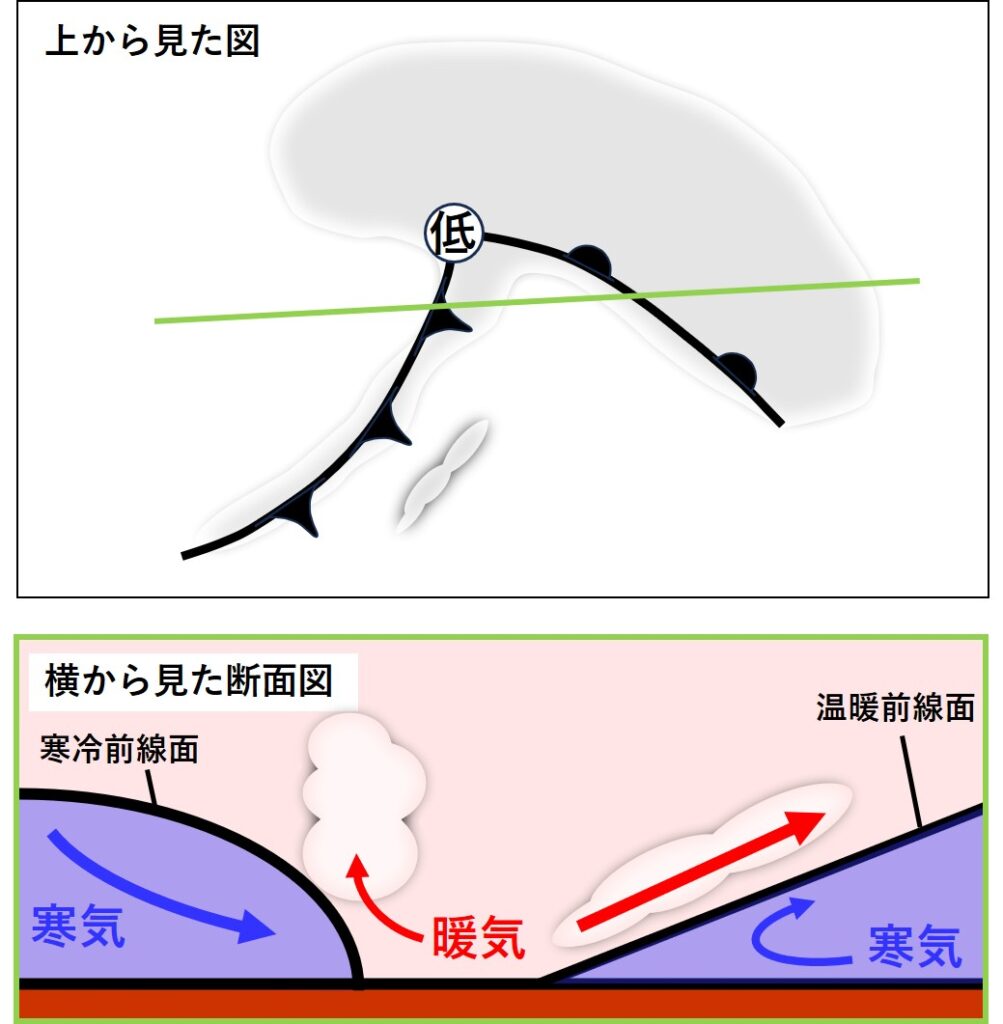

図1の下段をご覧ください。これは、温暖前線、寒冷前線を通る鉛直断面図(横から見た図)です。温暖前線の場合、暖気団の方が寒気団より優勢であり、寒気団の上を暖気が斜めに上昇(滑昇)します(豆知識37)。

暖気がゆるやかに上昇するため(図1)、高層雲や乱層雲といった層状の雲が発生します(豆知識28の図25も参照)。一般的に、温暖前線の場合、主に乱層雲によって、持続的な弱い雨が降る傾向にあります。ただし、暖気(高温多湿な空気)の流入が顕著な場合、不安定となり、対流活動によって積乱雲が発生し、激しい降水をもたらす場合もあります。

図1の下段において、寒冷前線の場合、寒気団の方が暖気団より優勢であり、寒気団が暖気団の下に潜り込み、暖気団を押し上げます(豆知識37)。

その際、暖気がはねあげられて上昇します。この上昇した暖気によって、寒冷前線付近に積乱雲や雄大積雲のような対流雲が発生し(図1)、一時的に激しい雨を降らせます。この時、雷や突風などの現象を伴うこともあります。

図1 温暖前線と寒冷前線付近の雲の分布(豆知識37の図2に、雲の情報を加筆)

注)上段は、上から見た図。下段は地表面上にある前線に直交する向きに切った鉛直断面図(横から見た図)。上段の緑色の一本線と、下段の図を囲んだ緑色の線が対応する。

温暖前線や寒冷前線付近において、雲が発生して雨が降りやすい場所は、ある程度決まっています。図1の上段をご覧ください。主に、温暖前線の北側、低気圧の中心付近、及び寒冷前線付近が、雲が発生して雨が降りやすい場所となります。

また、この図で示すように、温暖前線に伴う雲域(降水域)は、寒冷前線に伴う雲域(降水域)に比べて幅が広いことが多いです。このため、前に述べたとおり、温暖前線付近では持続的な雨、寒冷前線付近では一時的な雨が降る傾向にあります。

なお、温暖前線と寒冷前線に挟まれた南側の領域は暖域と呼ばれます。暖域内では雲が切れて一時的に晴れることがある一方で、南からの高温多湿な空気の流入によって、大気の状態が不安定となり、積乱雲が発達して大雨が降ることもあります。

また、地上の寒冷前線前方の離れた位置(暖域内)に、寒冷前線とほぼ平行に、積乱雲の雲列(対流雲列)が発生することがあります(図1の上段)。このような雲列が通過する場合、寒冷前線が通過した時と似た風向変化を示す傾向にあります。

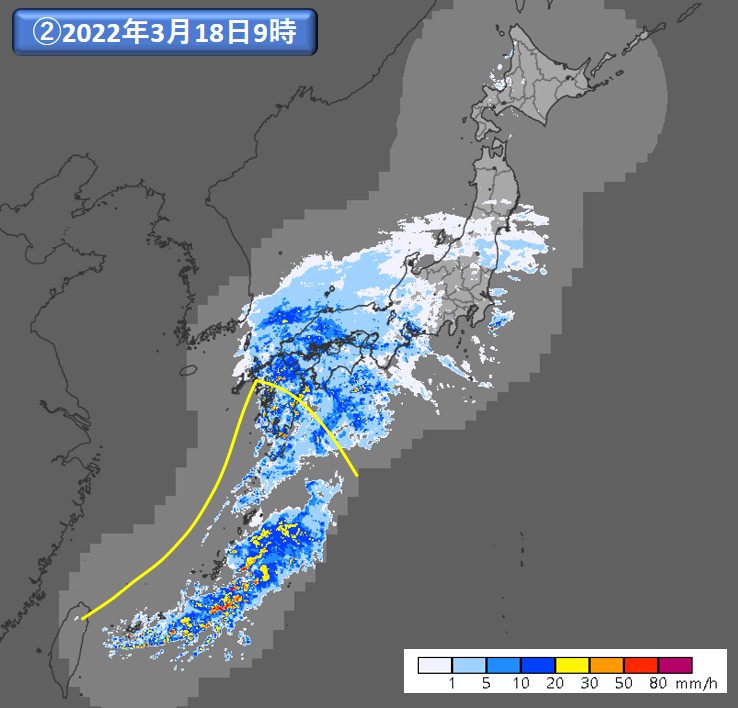

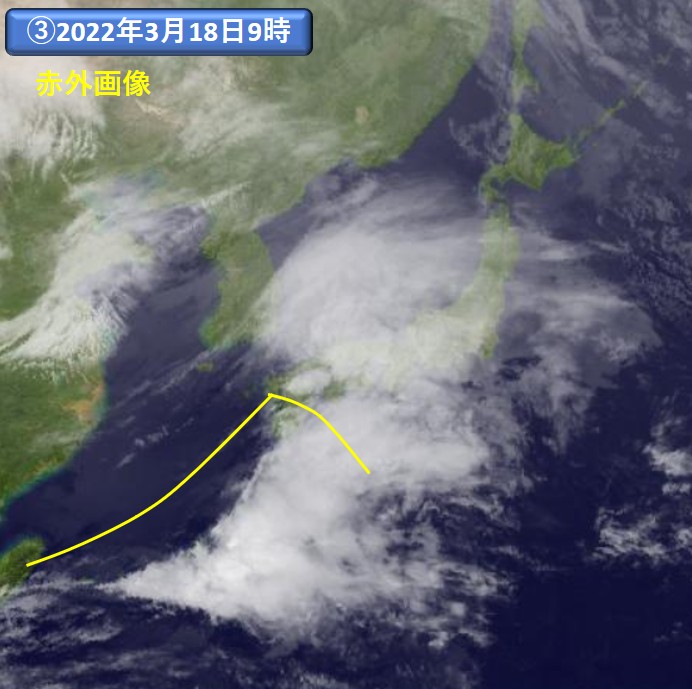

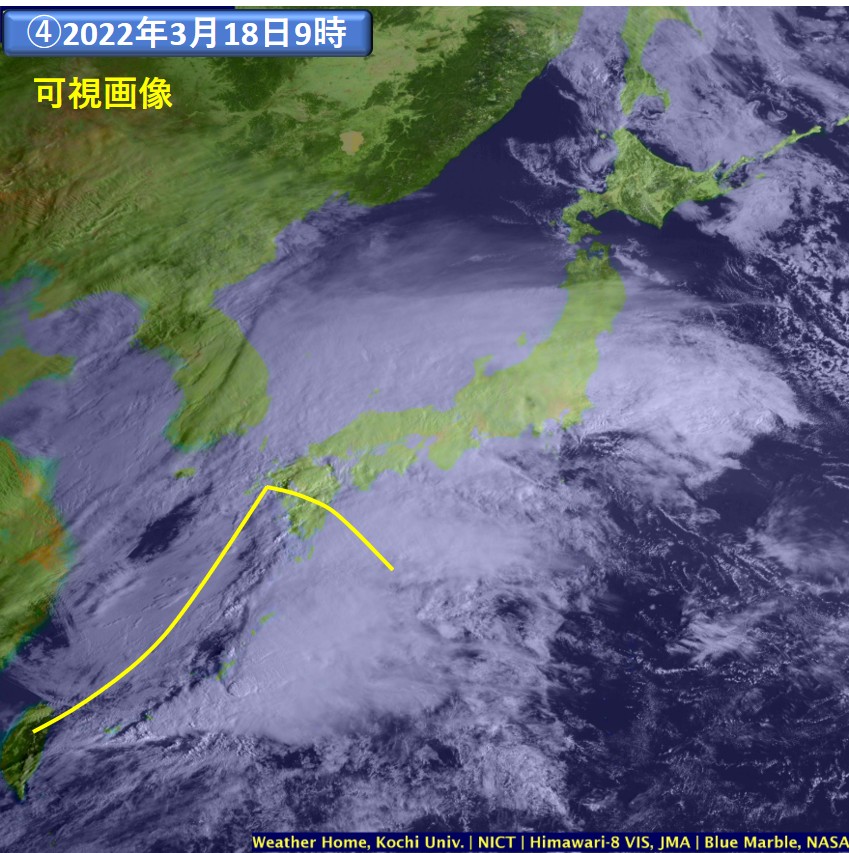

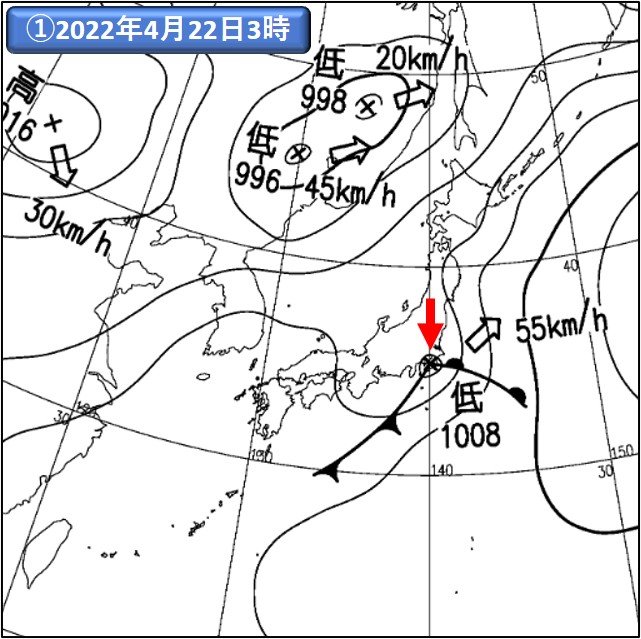

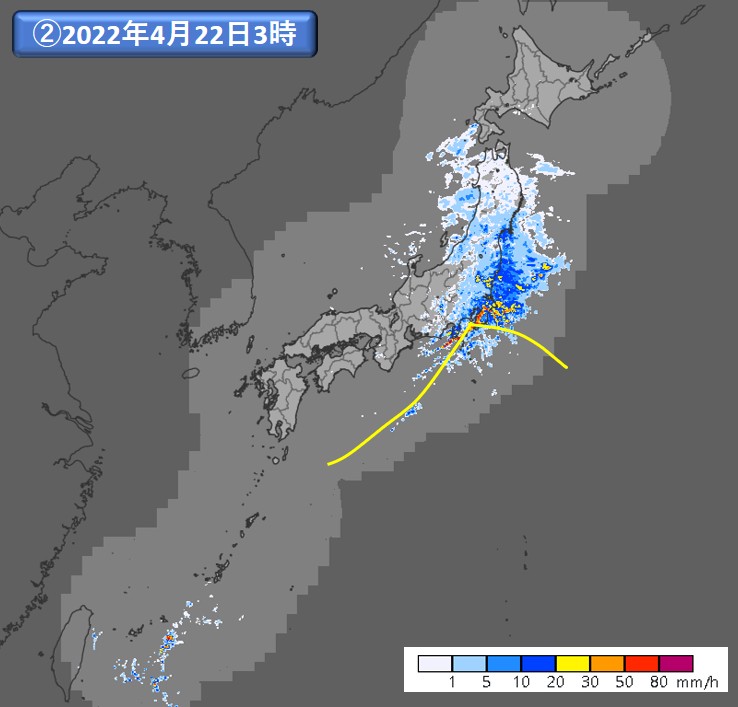

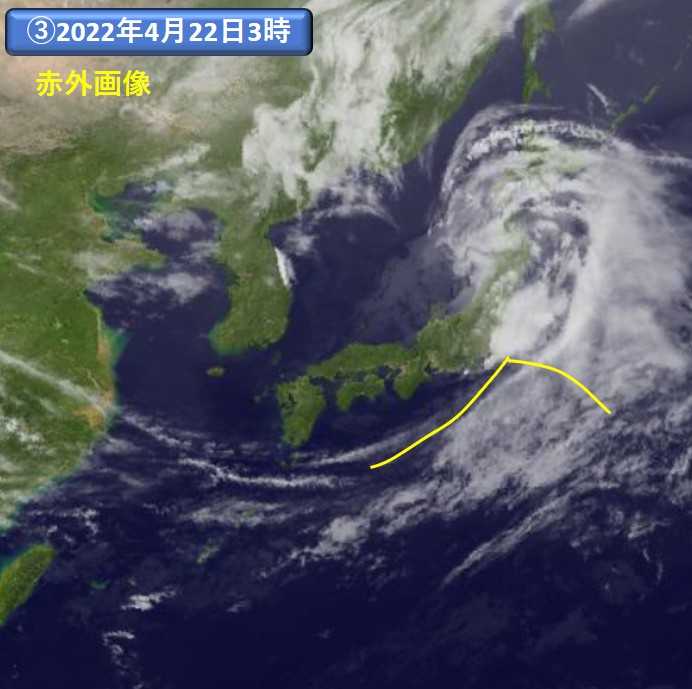

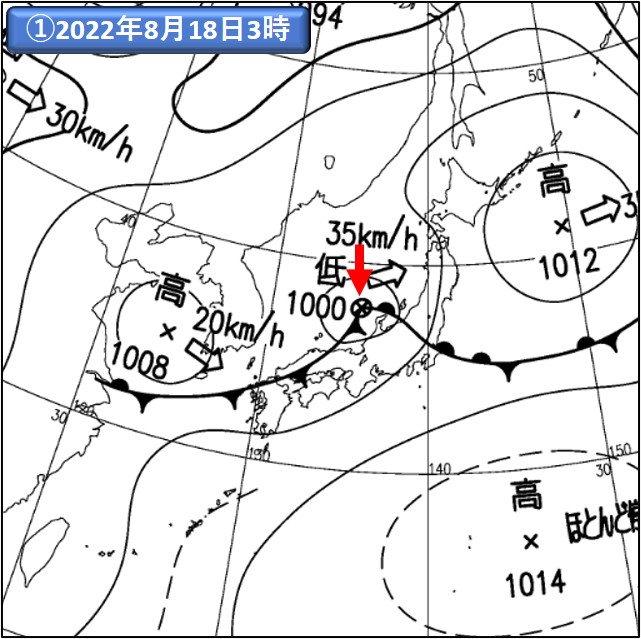

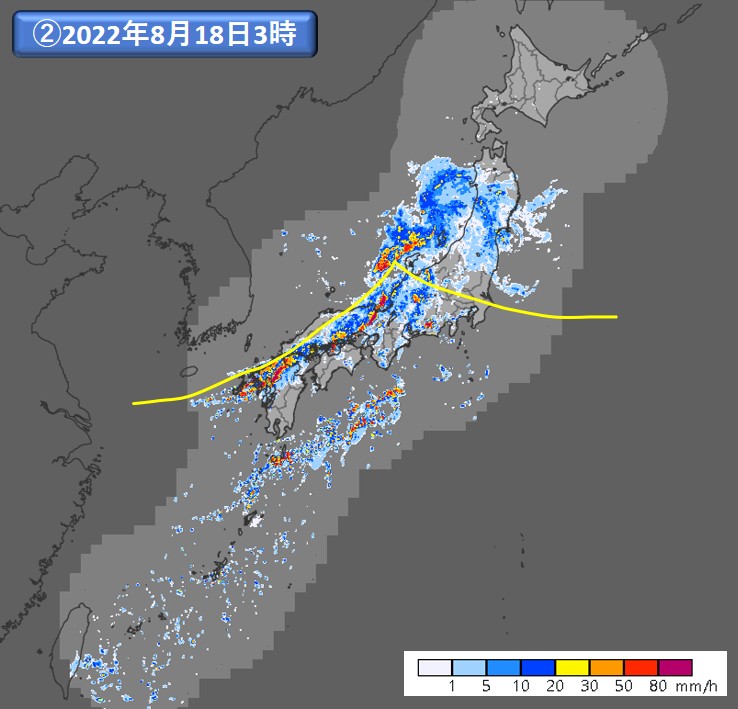

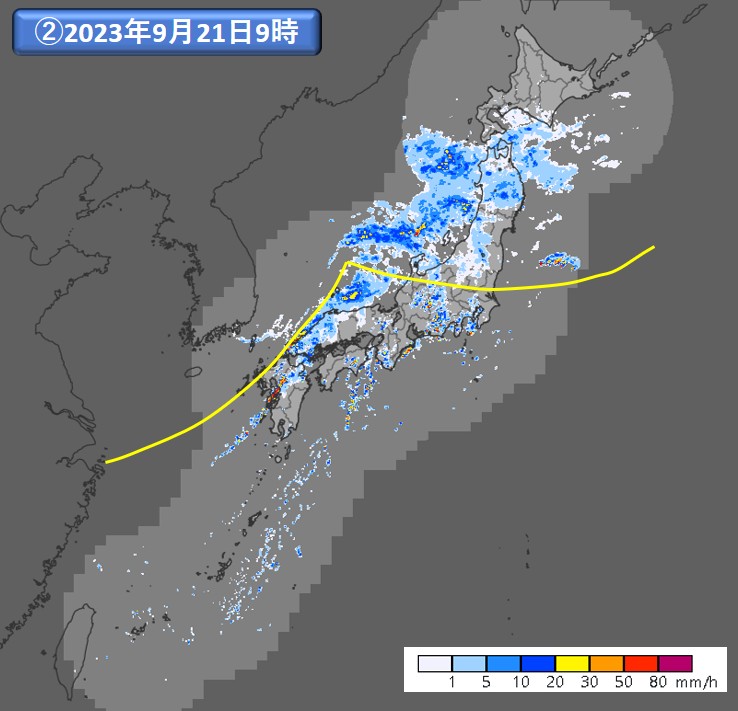

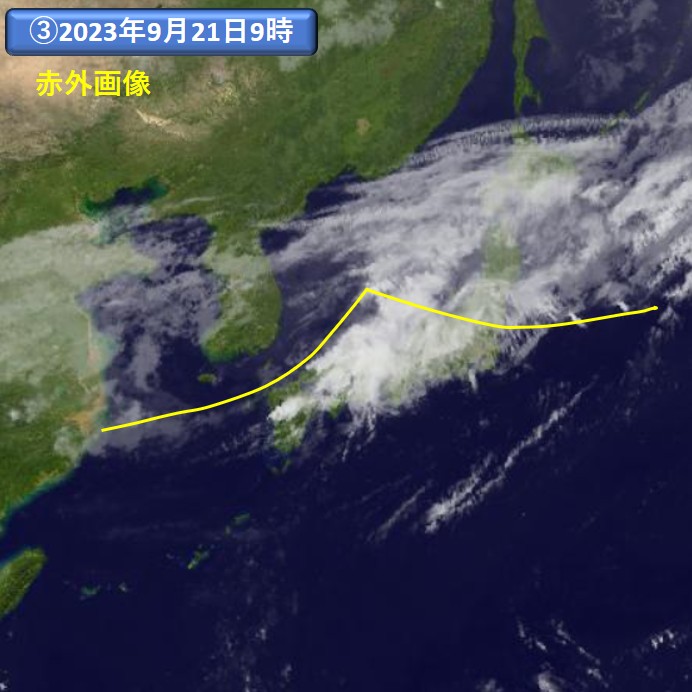

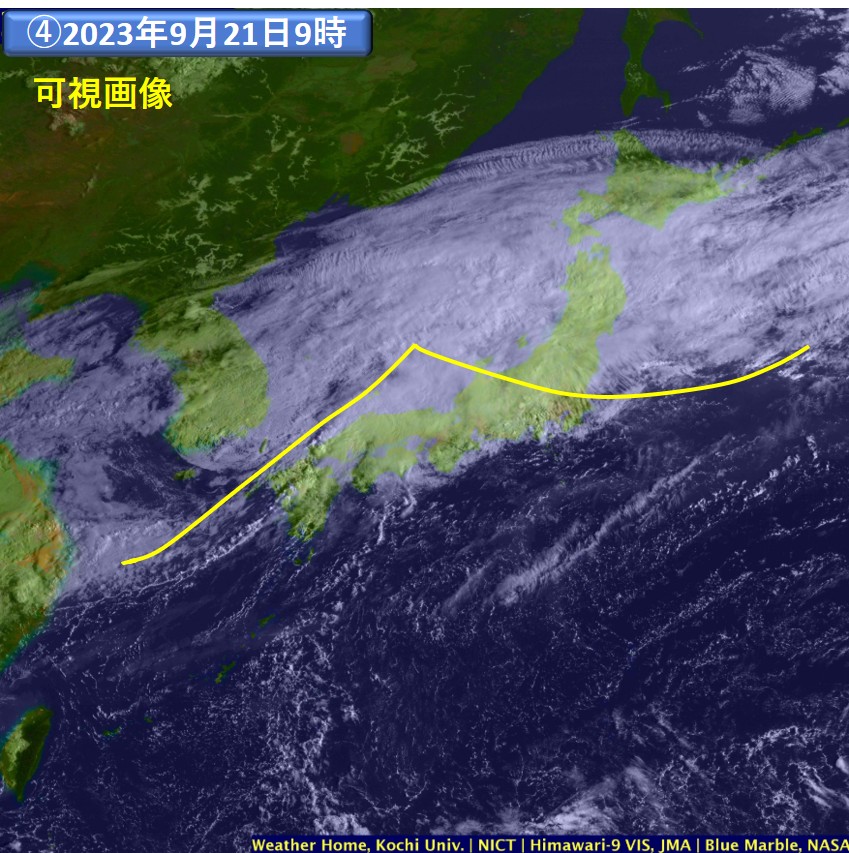

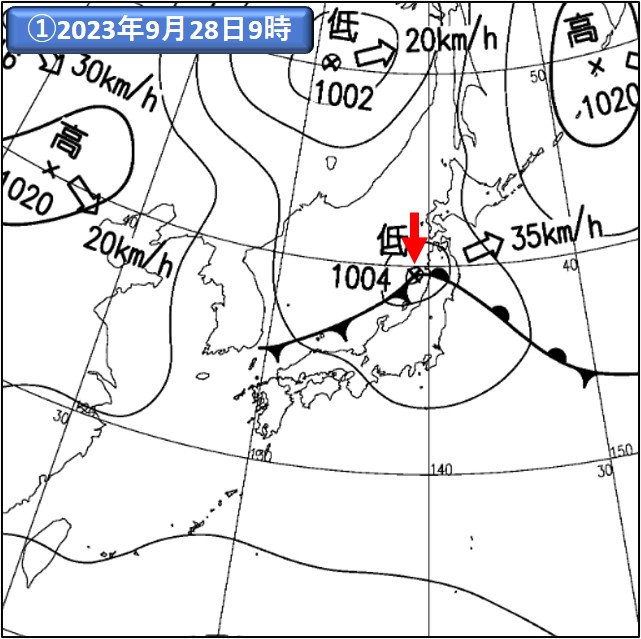

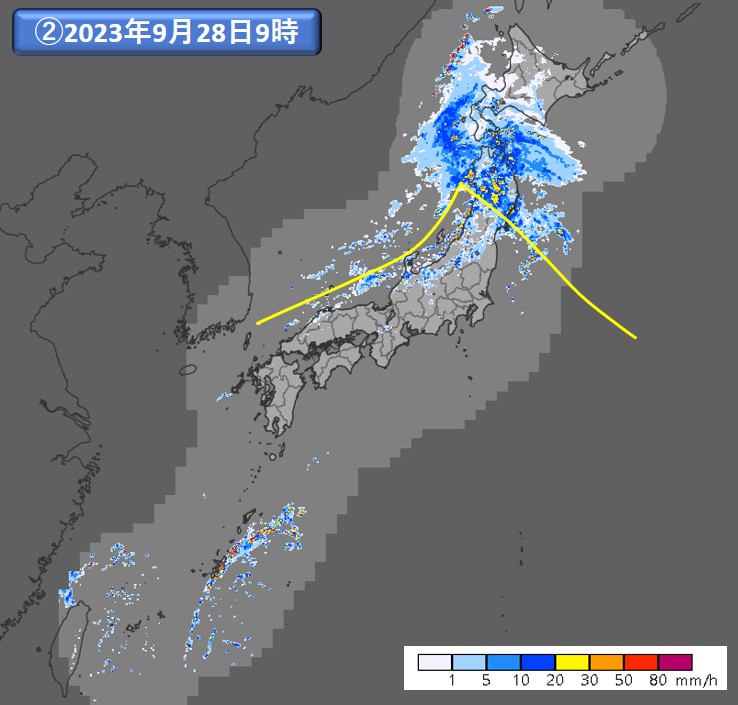

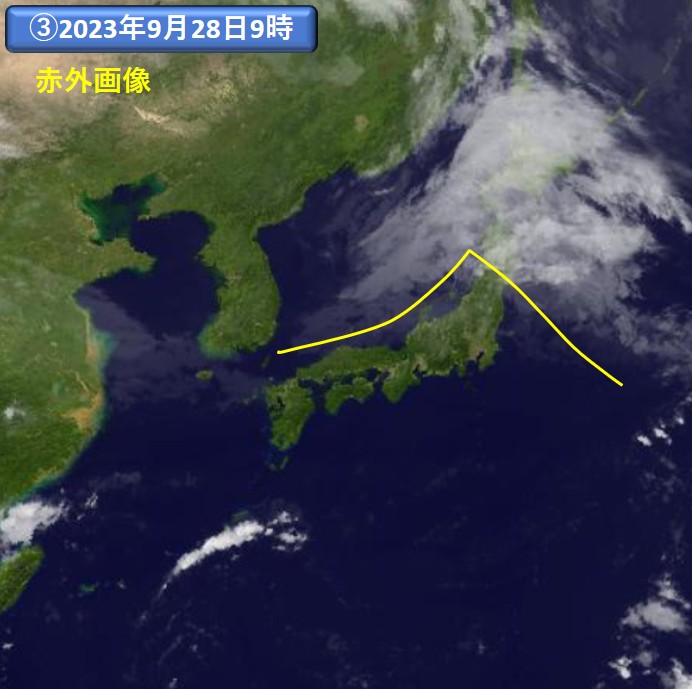

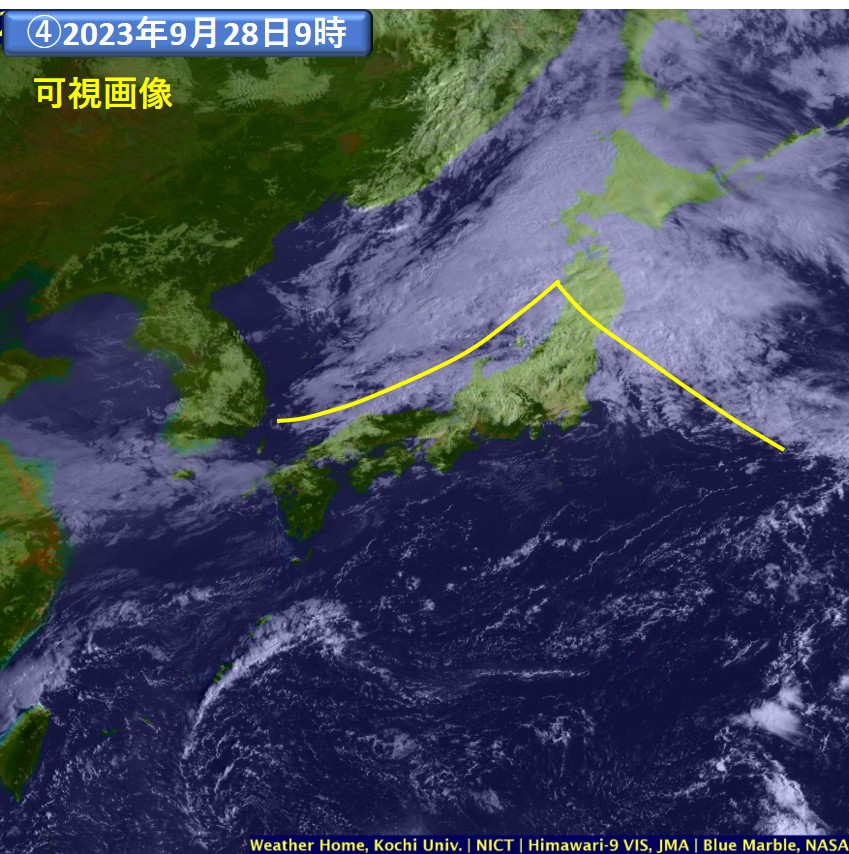

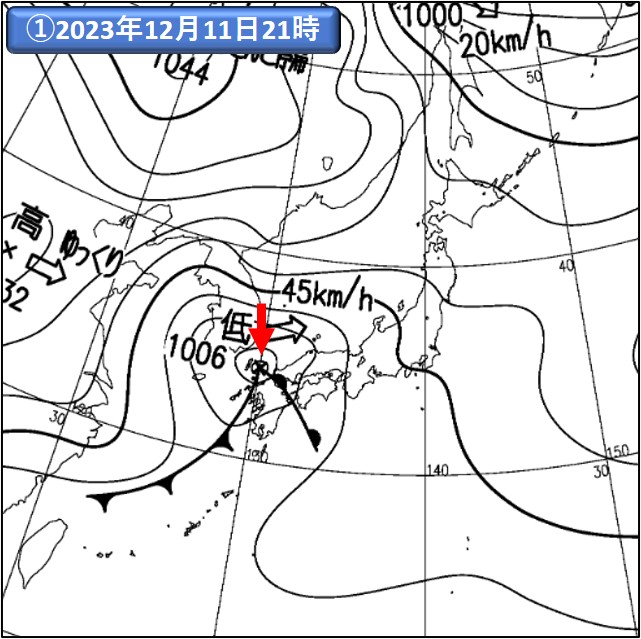

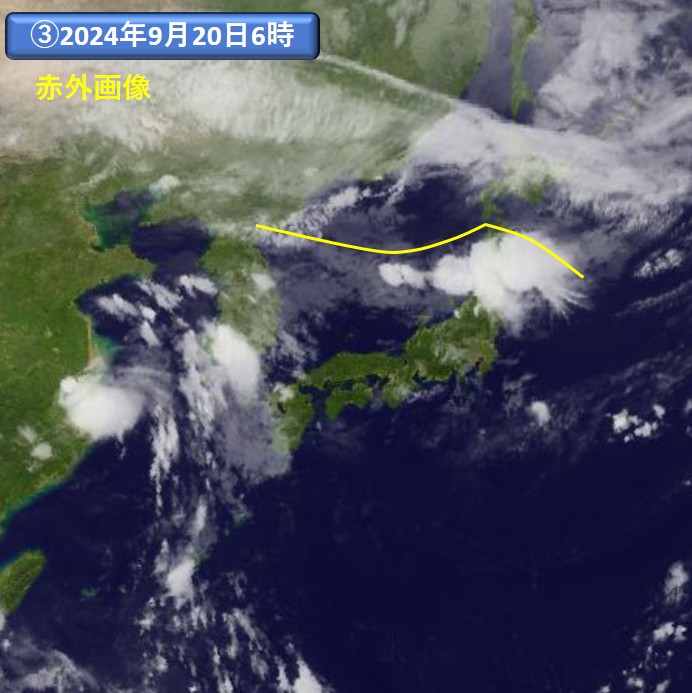

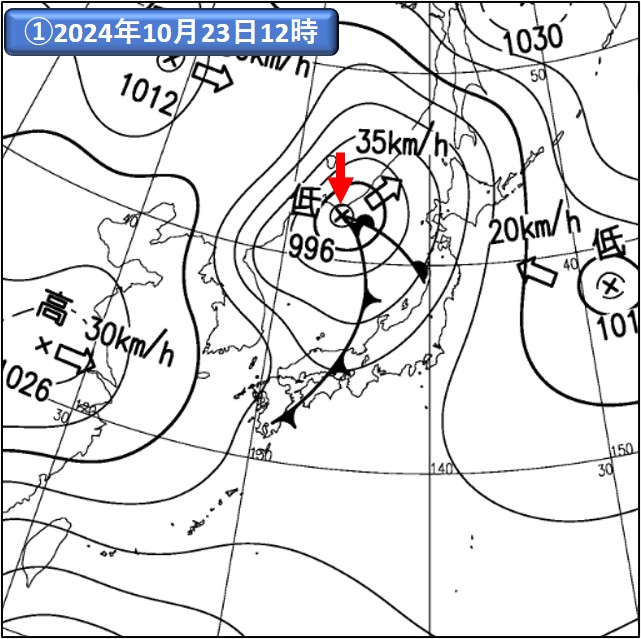

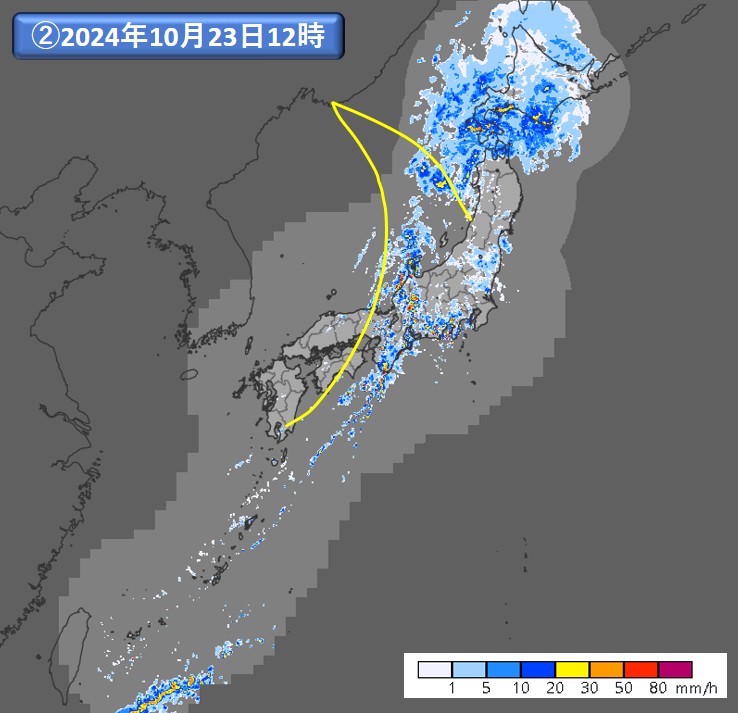

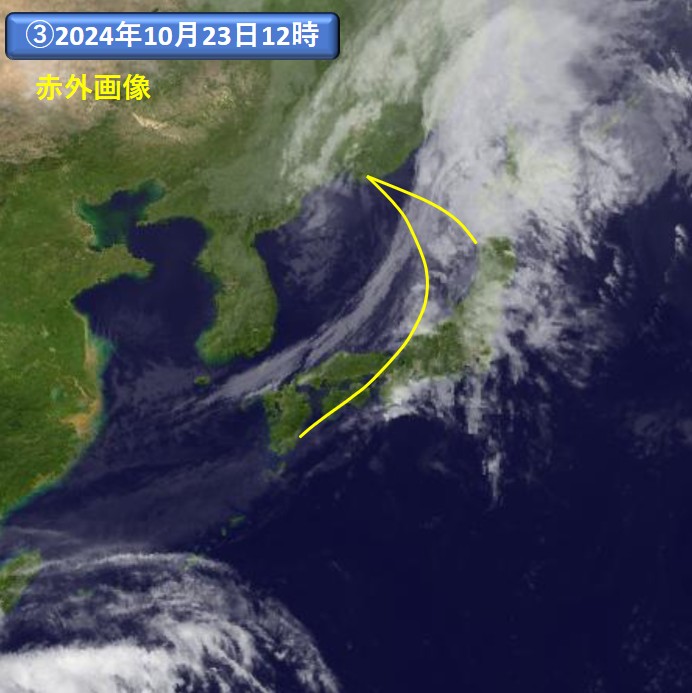

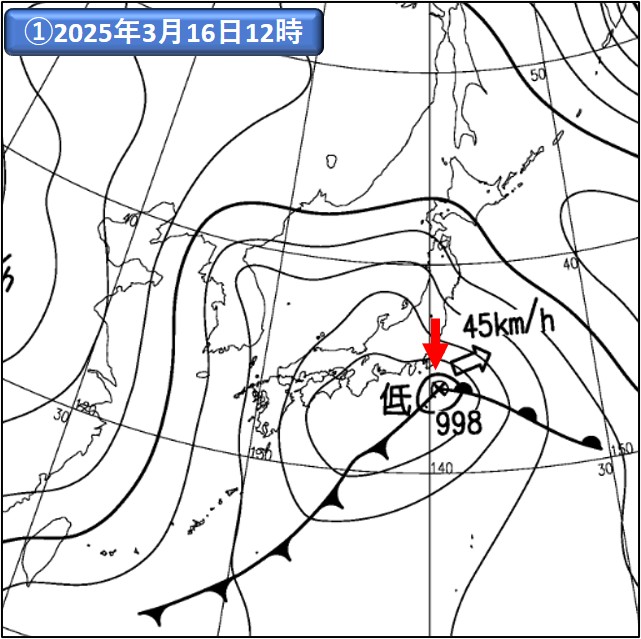

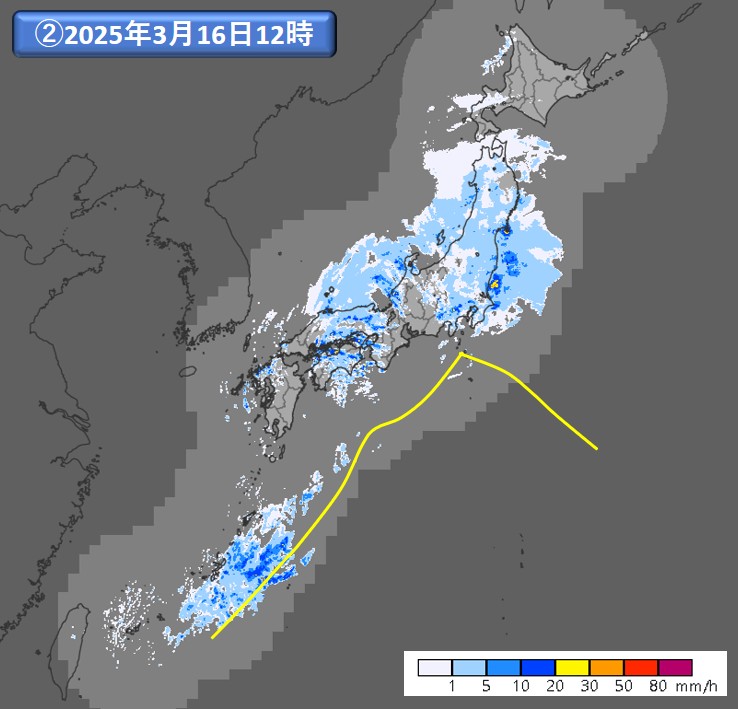

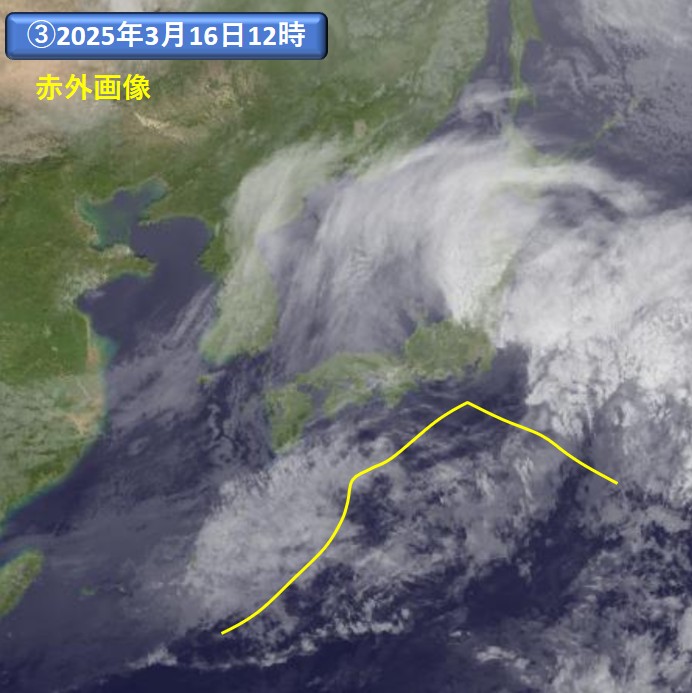

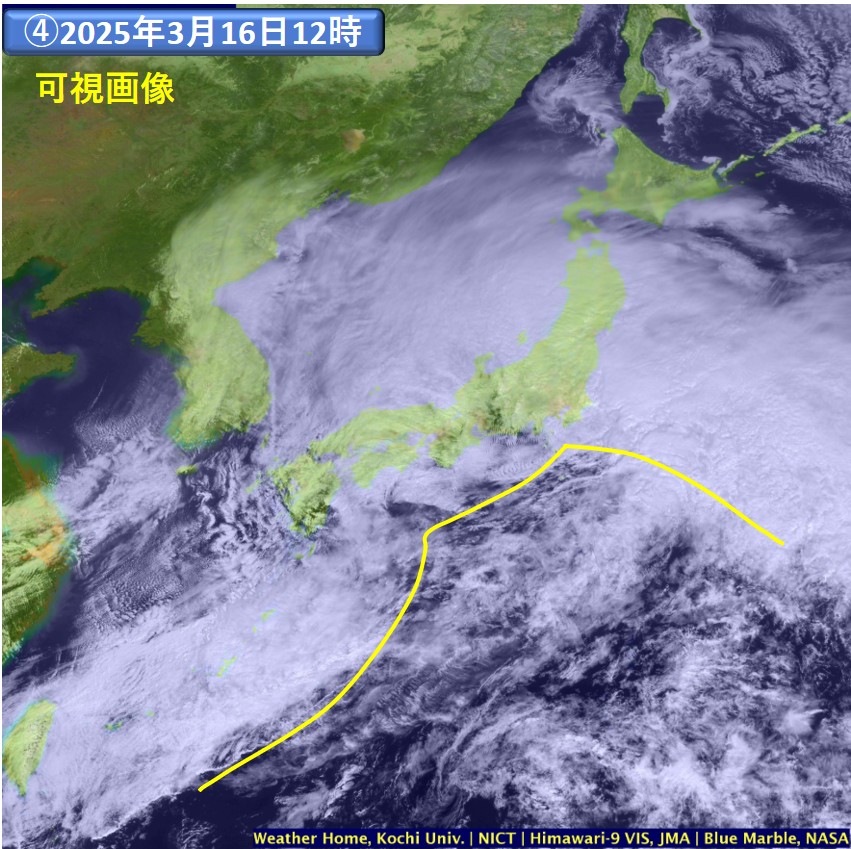

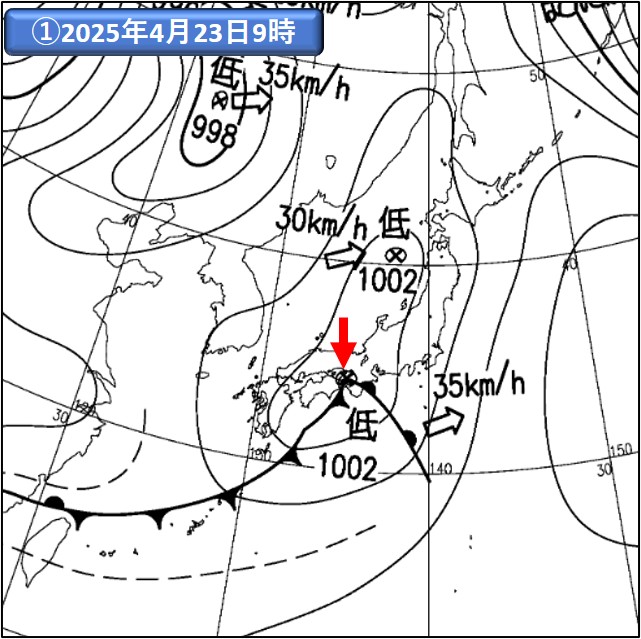

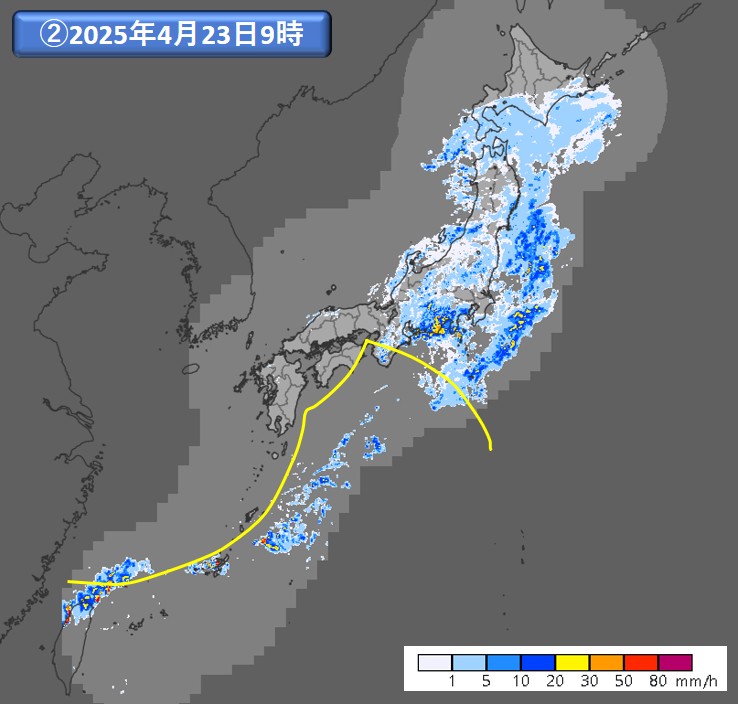

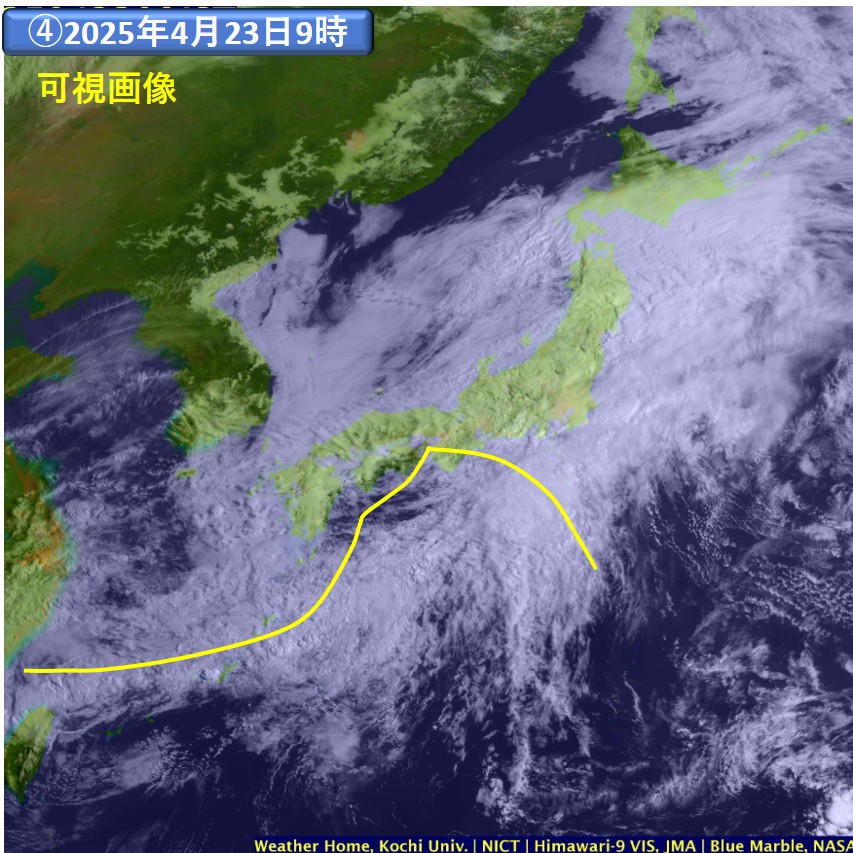

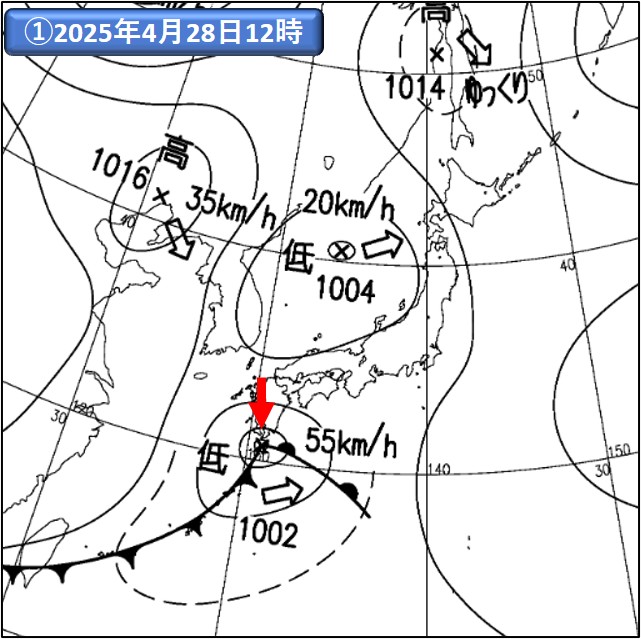

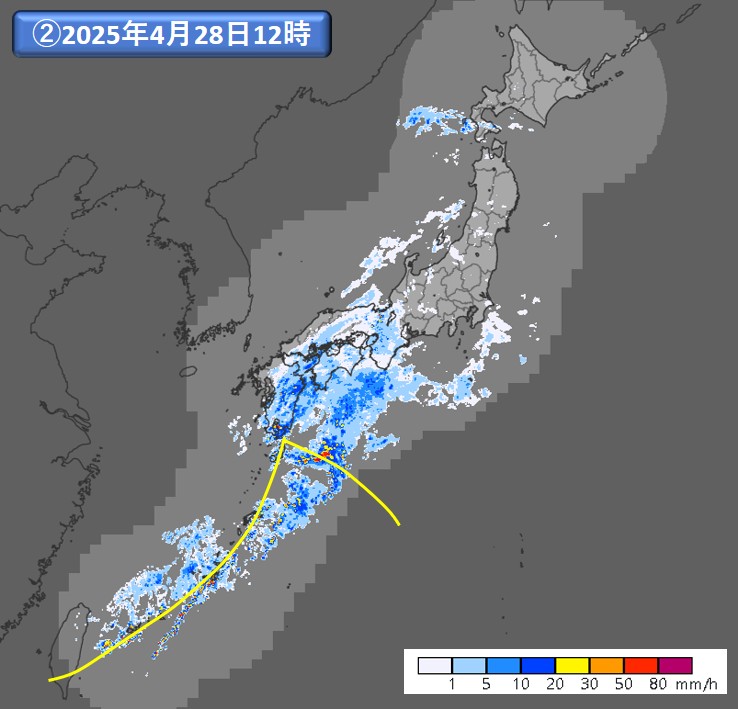

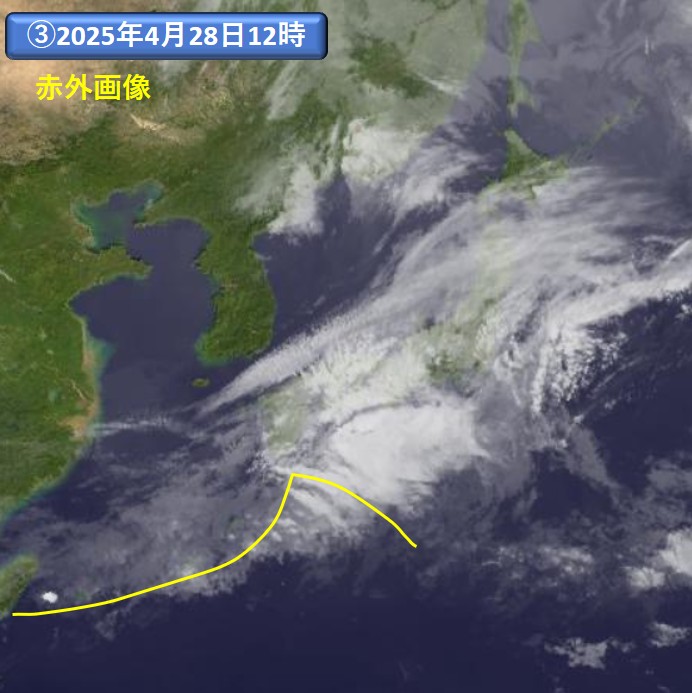

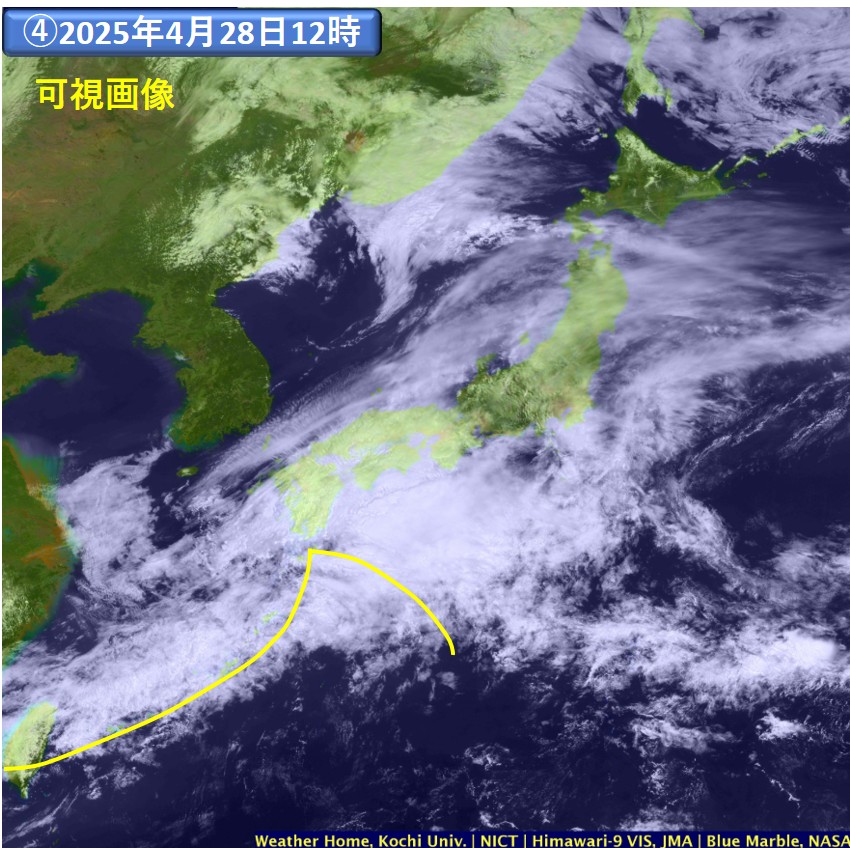

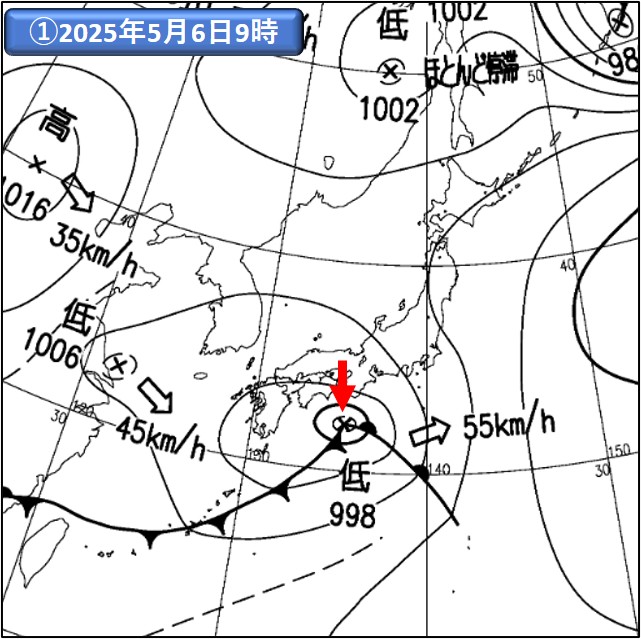

温暖前線や寒冷前線付近で観測される雲域や降水域(22の事例)

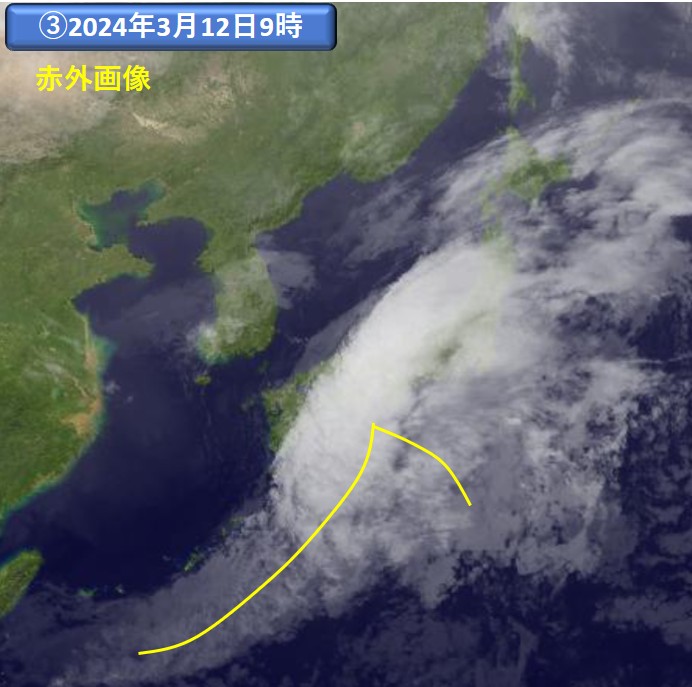

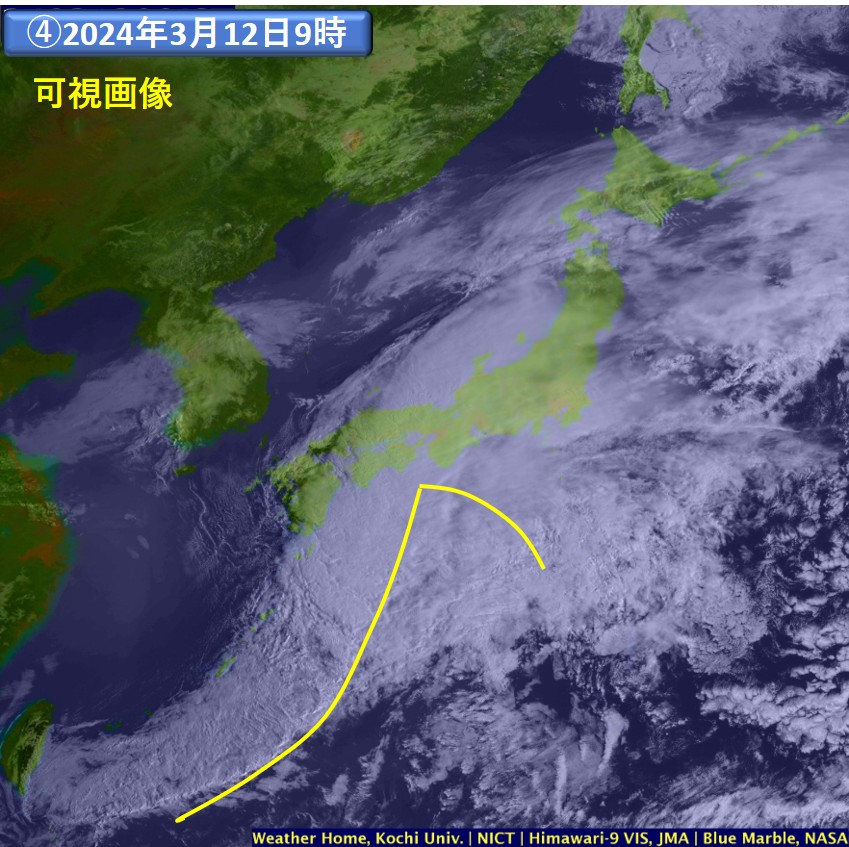

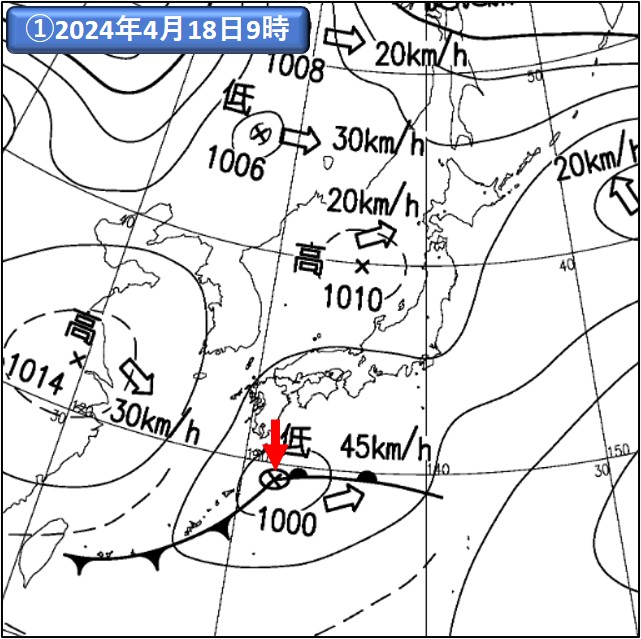

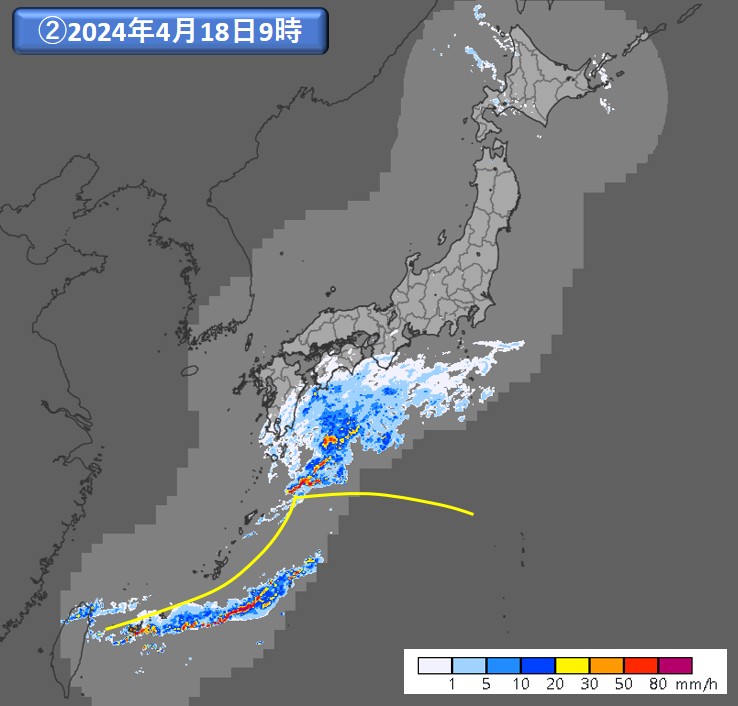

実際に温暖前線や寒冷前線付近で観測される雲域や降水域を、22の事例で確認してみましょう(図2~23)。それぞれの事例において、①地上天気図における前線の位置、②レーダー観測結果に基づく換算降水強度、③気象衛星による赤外画像を示します(日中の場合は④可視画像も)。

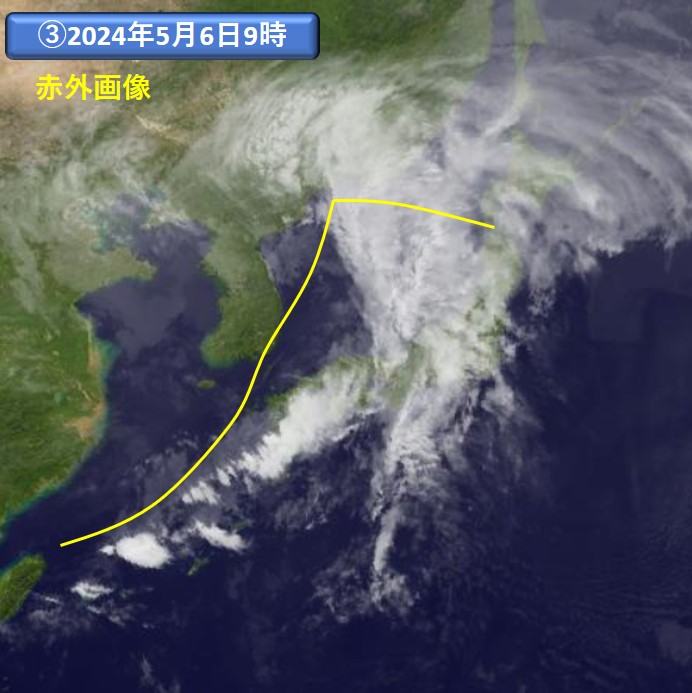

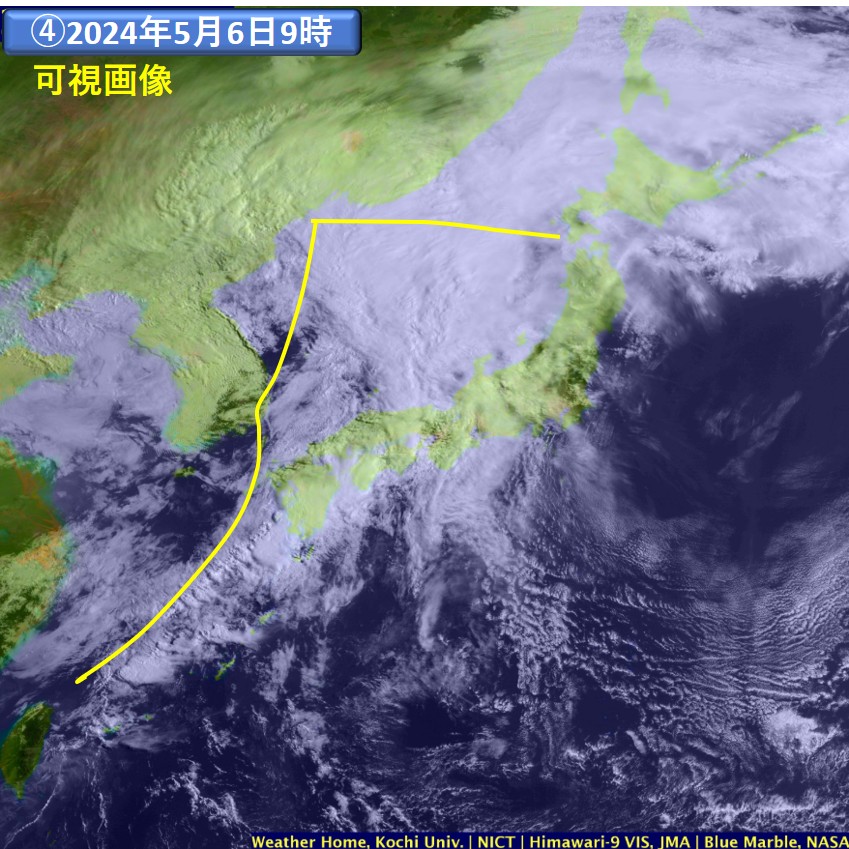

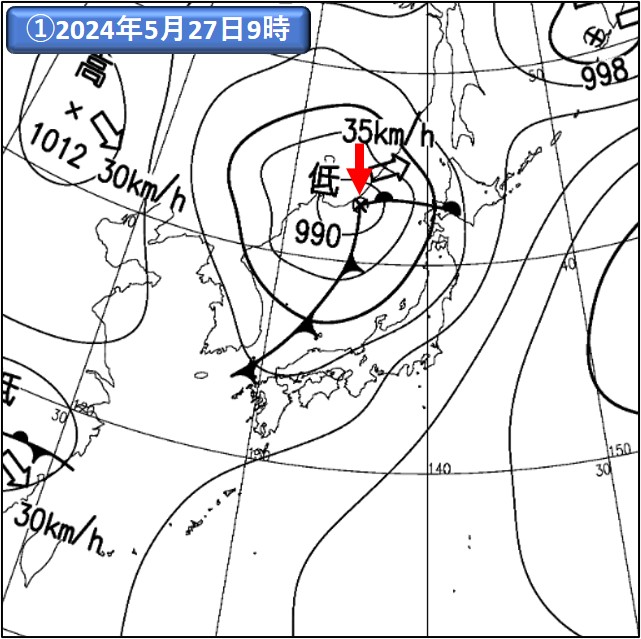

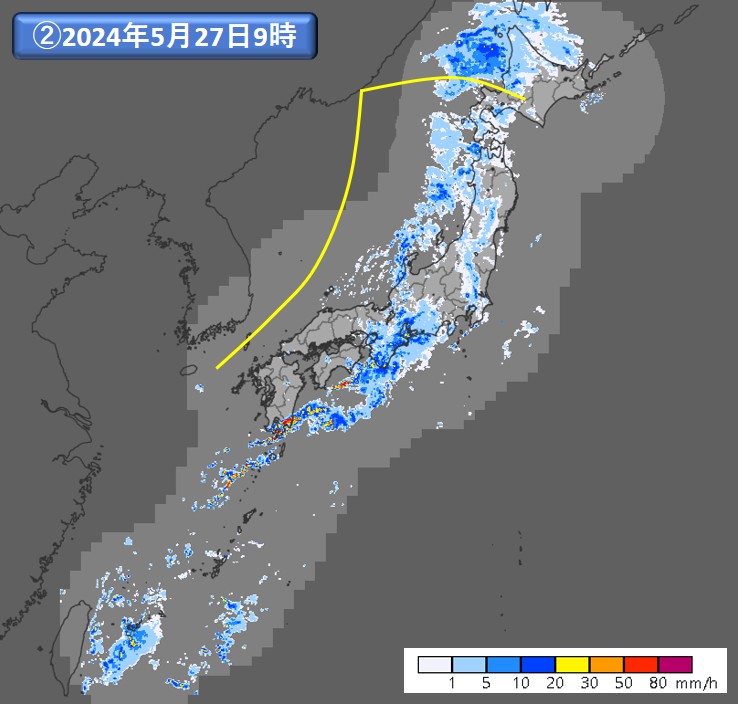

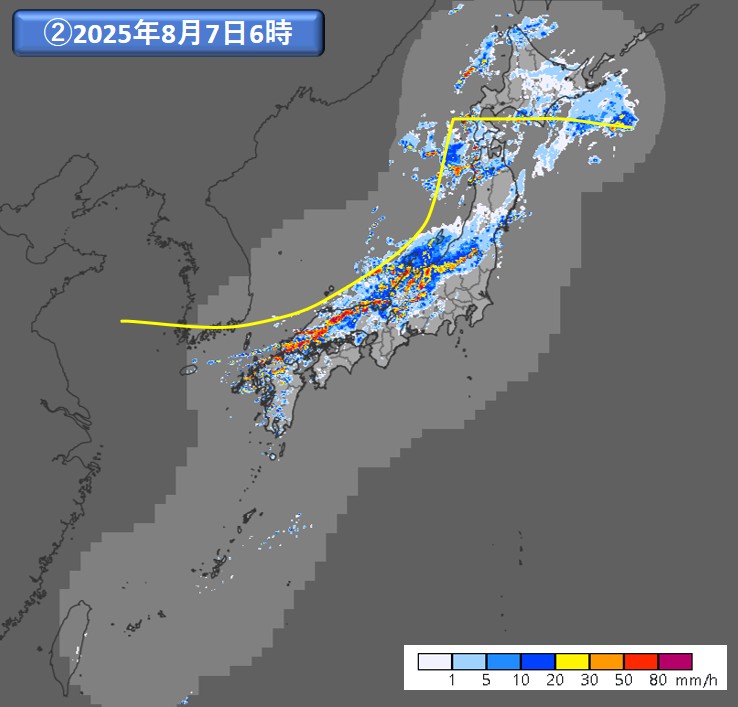

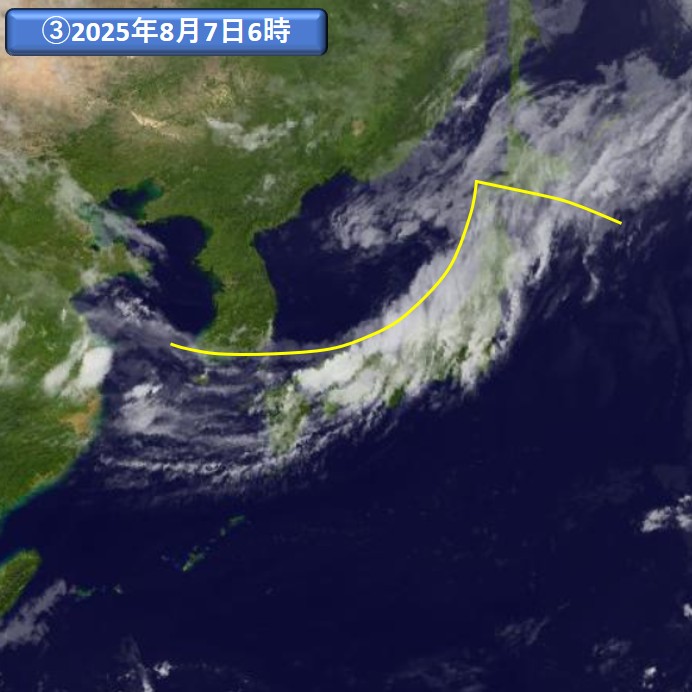

豆知識17で述べたとおり、「1.可視画像で白い(明るい)雲は厚い雲、暗め(灰色)の雲は薄い雲。2.赤外画像で白い(明るい)雲は雲頂高度が高い雲、暗め(灰色)の雲は雲頂高度が低い雲。3.よって、可視画像、赤外画像ともに白い雲は、厚くて雲頂高度の高い雲」でしたね。このことも念頭におき、22事例の温暖前線と寒冷前線付近の雲域をみると(図2~23の③または④)、温暖前線付近の雲域が広く、寒冷前線付近の雲域が狭い傾向を確認できます。

さらに、22事例の温暖前線と寒冷前線付近の降水域をみると(図2~23の②)、温暖前線付近の降水域が広く、寒冷前線付近の降水域が狭い傾向を確認できます。

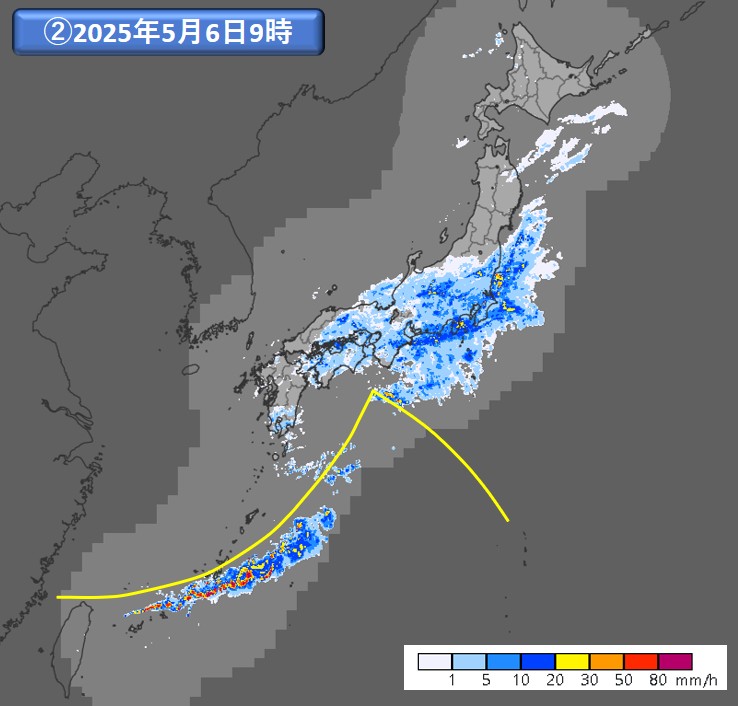

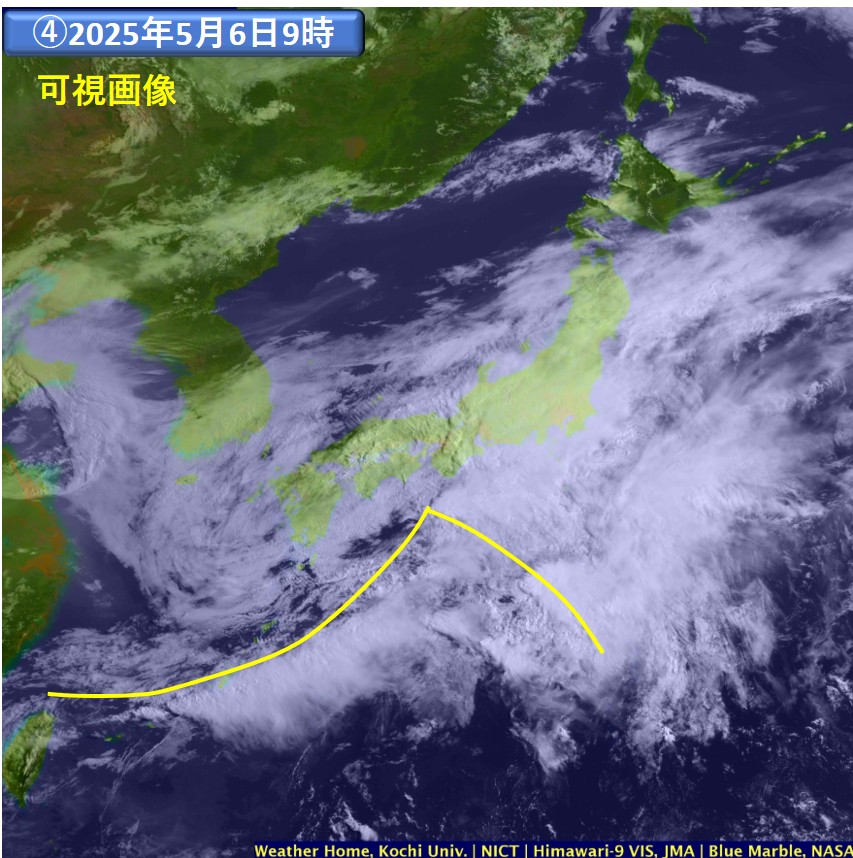

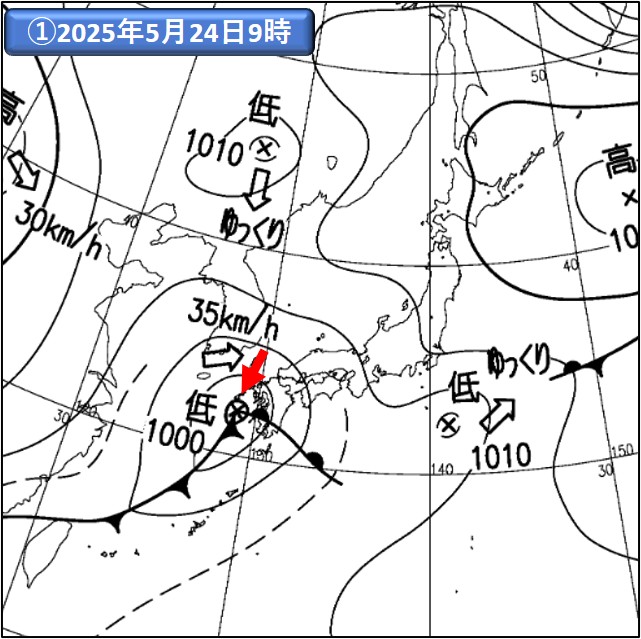

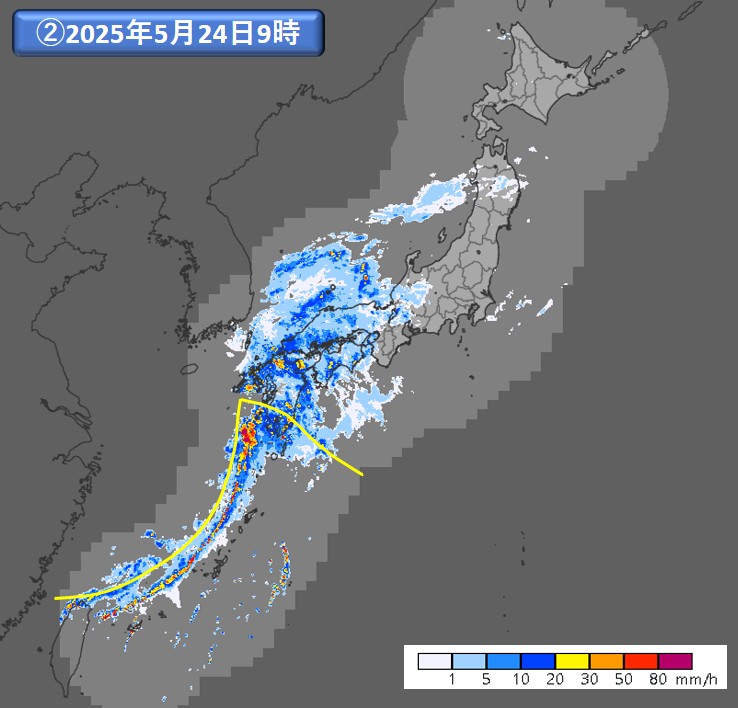

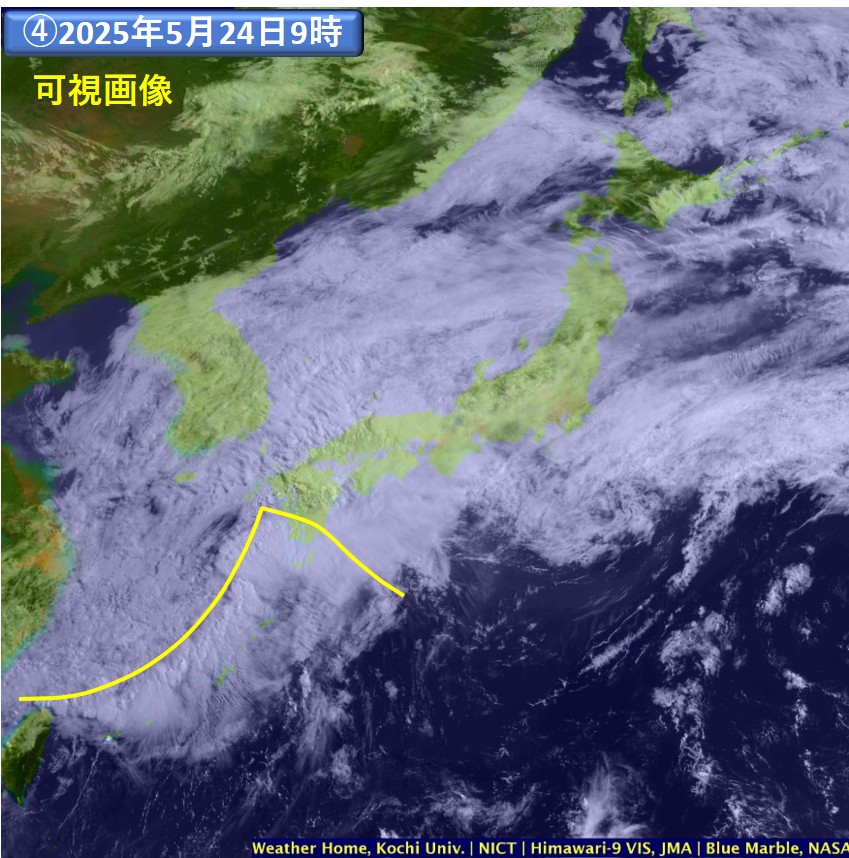

なお、前述の「暖域内での大雨」は図15と図22で、「寒冷前線の前面(東側、南側)の対流雲列」と考えられる雲域やそれに伴う降水域は図12、図13、図22及び図23で確認できます。

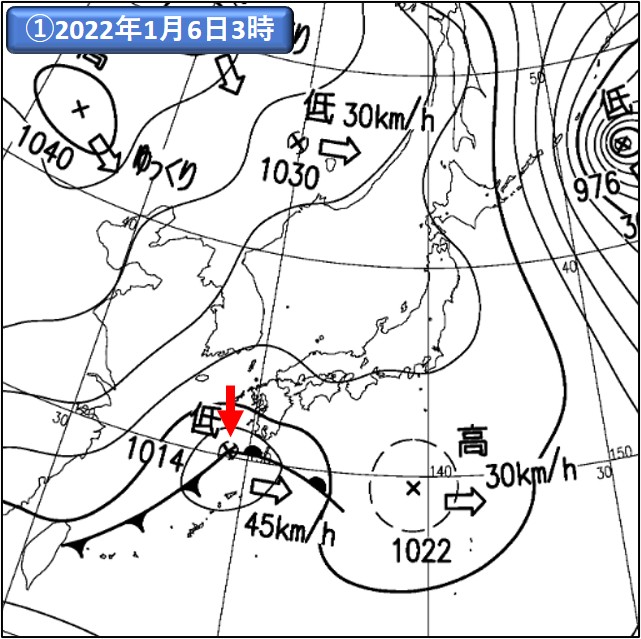

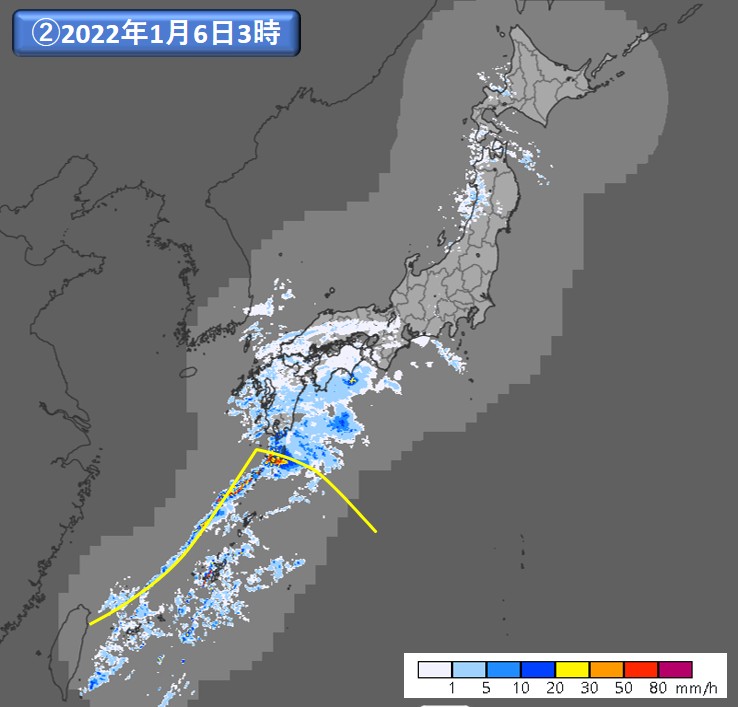

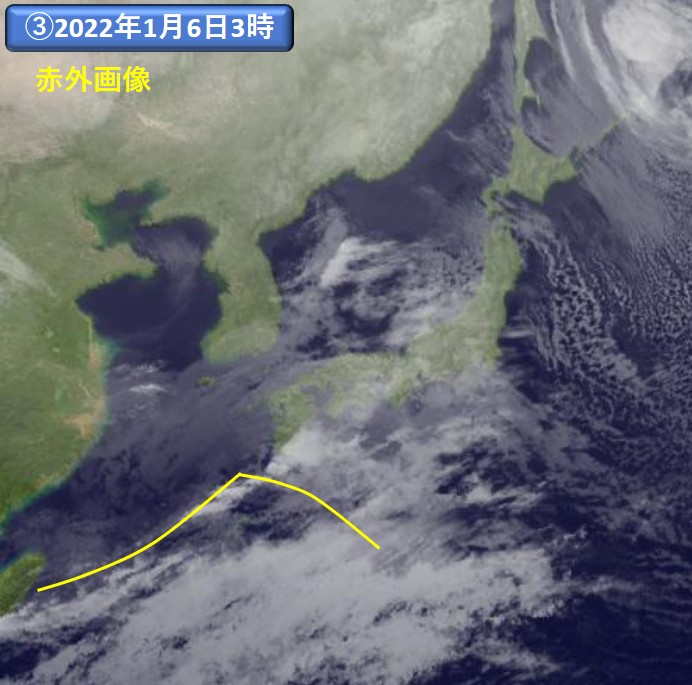

2022年1月6日3時

図2 2022年1月6日3時の地上天気図(①)、気象レーダー観測画像(②)、及び気象衛星による赤外画像(③)

注)①は、気象庁提供の地上実況天気図(速報天気図)の一部を拡大した図。注目する低気圧に、赤の矢印を記入。②は、気象庁提供の気象レーダー(いわゆる雨雲レーダー)観測画像。レーダーから発射された電波が、降水粒子にあたってはね返ってきた電波の強さを降水強度に換算し、色を変えて表示。注目する温暖前線、寒冷前線のおおまかな位置を、黄色の実線で示した。③の画像は高知大学気象情報頁 (http://weather.is.kochi-u.ac.jp/) による。

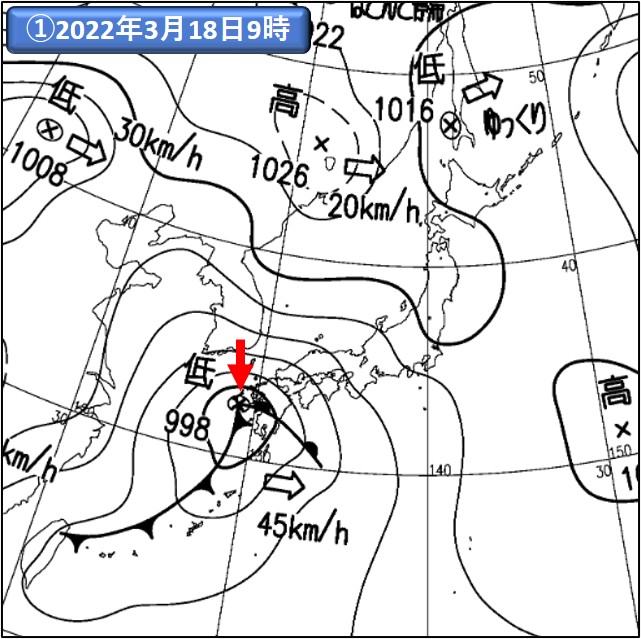

2022年3月18日9時

図3 2022年3月18日9時の地上天気図(①)、気象レーダー観測画像(②)、気象衛星による赤外画像(③)及び可視画像(④)

注)①~③の注釈は、図2を参照。③と④の画像は高知大学気象情報頁 (http://weather.is.kochi-u.ac.jp/) による。

2022年4月22日3時

図4 2022年4月22日3時の地上天気図(①)、気象レーダー観測画像(②)、及び気象衛星による赤外画像(③)

注)図の注釈は、図2を参照。

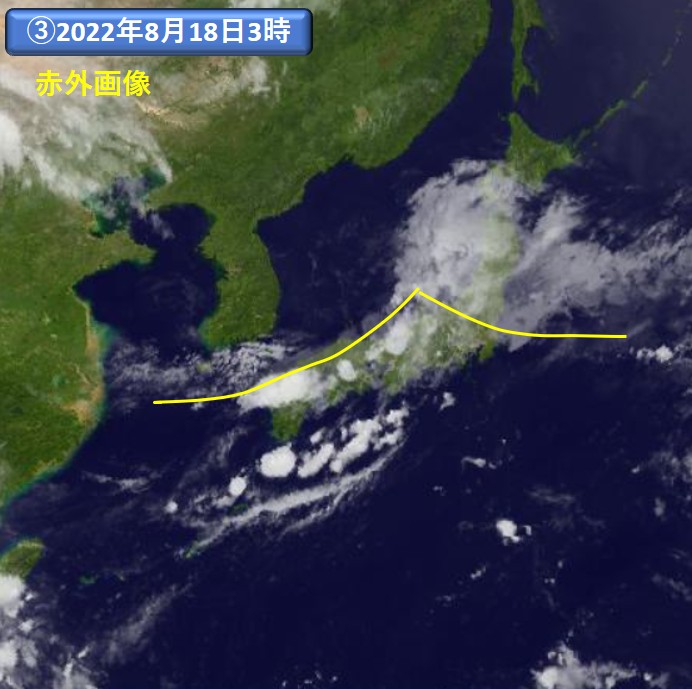

2022年8月18日3時

図5 2022年8月18日3時の地上天気図(①)、気象レーダー観測画像(②)、及び気象衛星による赤外画像(③)

注)図の注釈は、図2を参照。

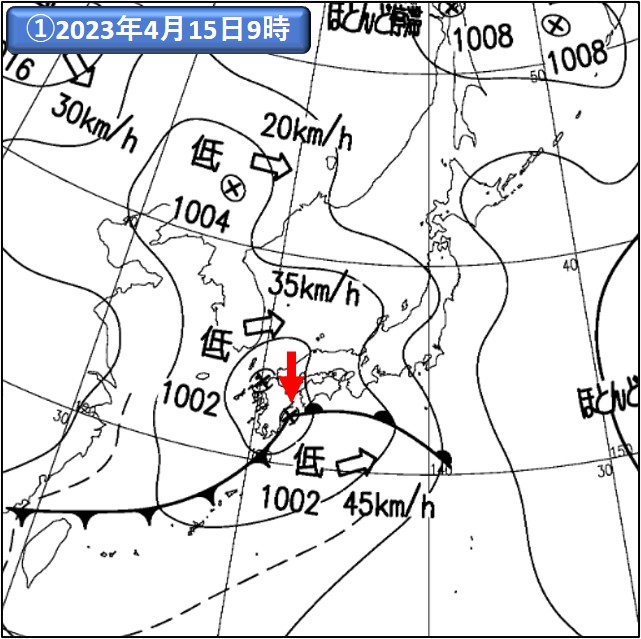

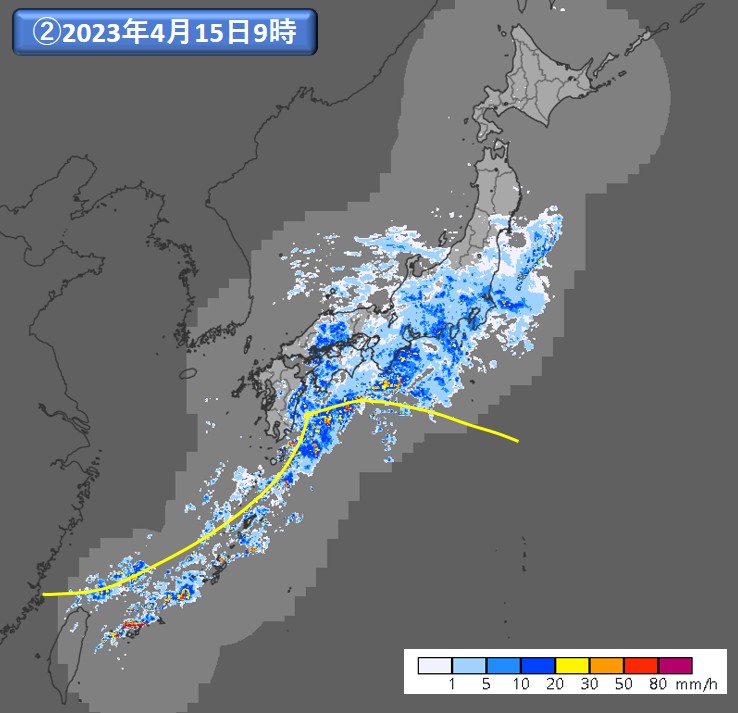

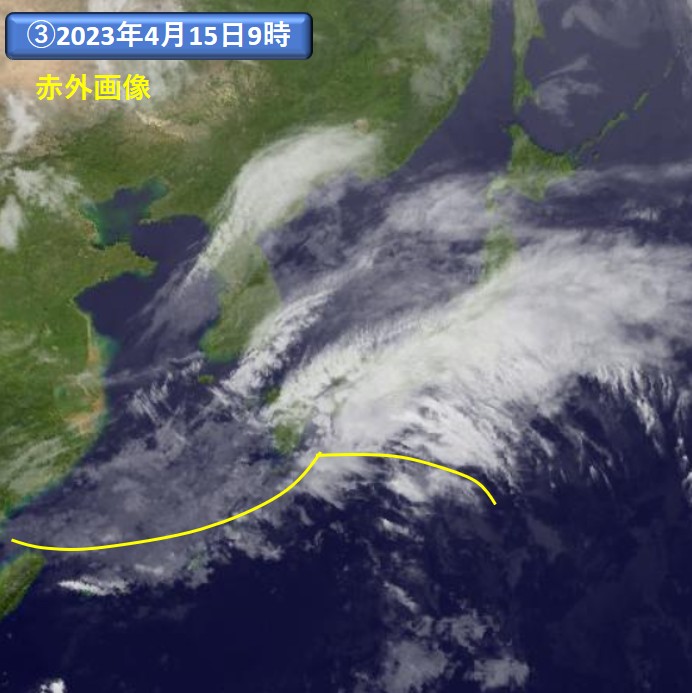

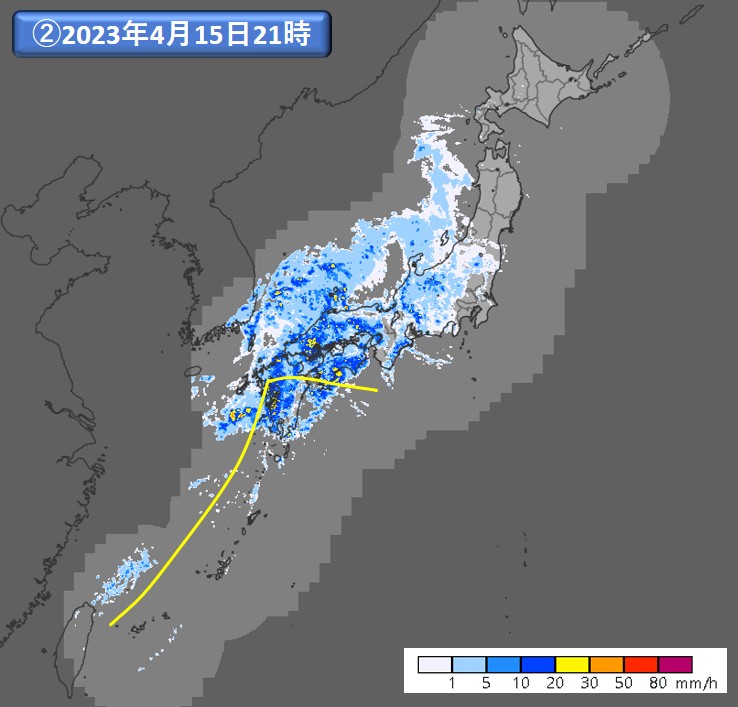

2023年4月15日9時

図6 2023年4月15日9時の地上天気図(①)、気象レーダー観測画像(②)、及び気象衛星による赤外画像(③)

注)図の注釈は、図2を参照。

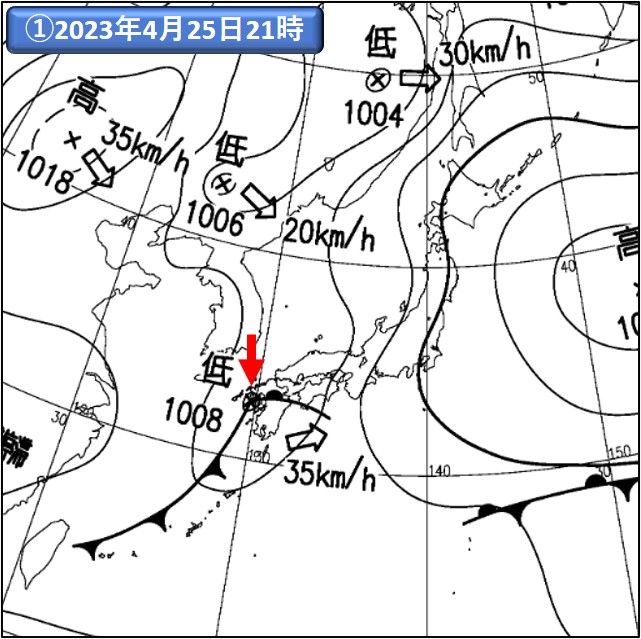

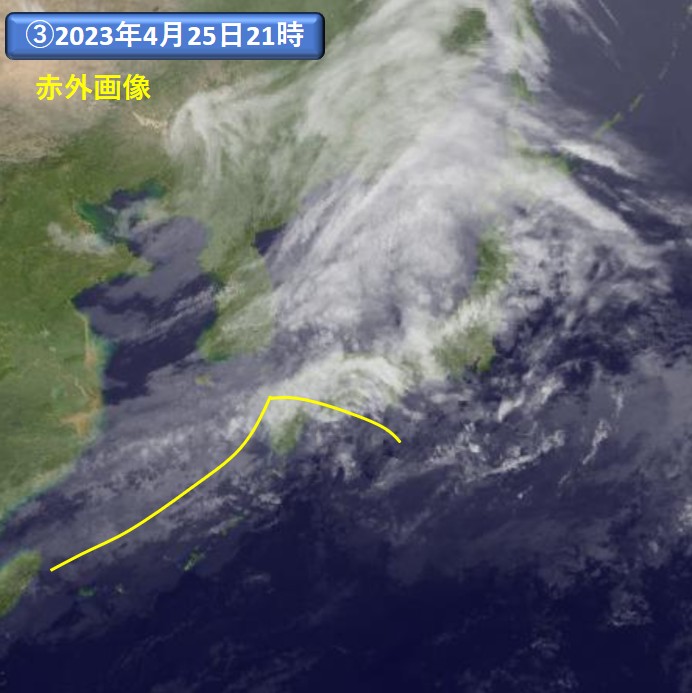

2023年4月25日21時

図7 2023年4月25日21時の地上天気図(①)、気象レーダー観測画像(②)、及び気象衛星による赤外画像(③)

注)図の注釈は、図2を参照。

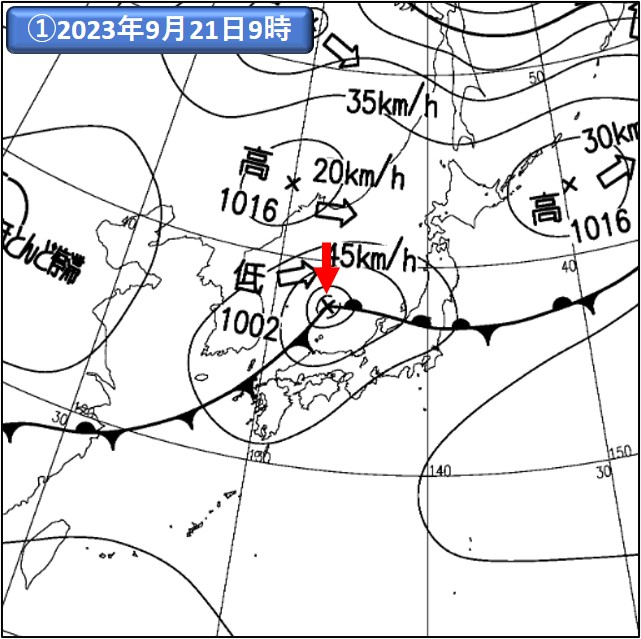

2023年9月21日9時

図8 2023年9月21日9時の地上天気図(①)、気象レーダー観測画像(②)、気象衛星による赤外画像(③)及び可視画像(④)

注)図の注釈は、図3を参照。

2023年9月28日9時

図9 2023年9月28日9時の地上天気図(①)、気象レーダー観測画像(②)、気象衛星による赤外画像(③)及び可視画像(④)

注)図の注釈は、図3を参照。

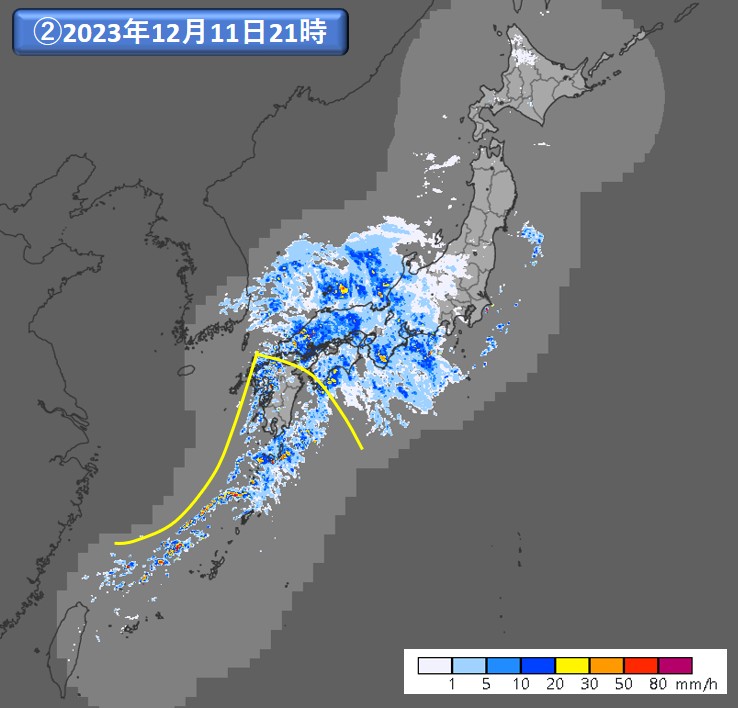

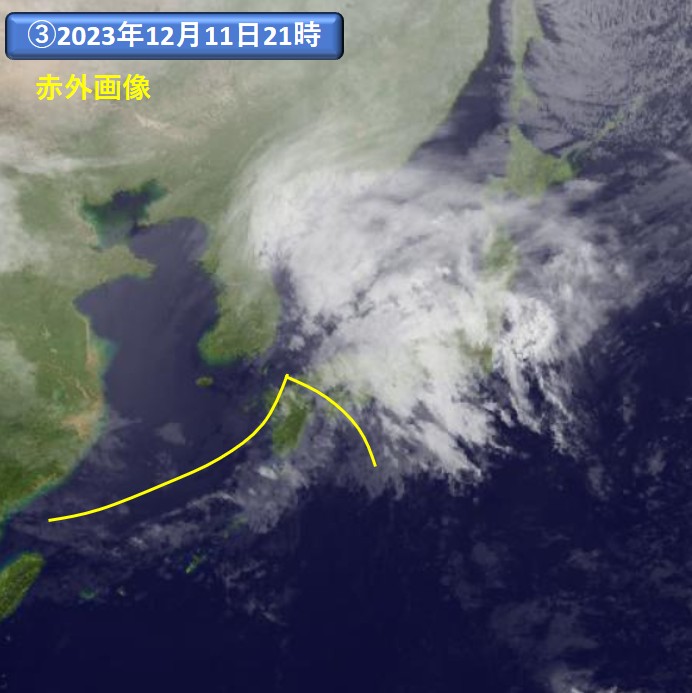

2023年12月11日21時

図10 2023年12月11日21時の地上天気図(①)、気象レーダー観測画像(②)、及び気象衛星による赤外画像(③)

注)図の注釈は、図2を参照。

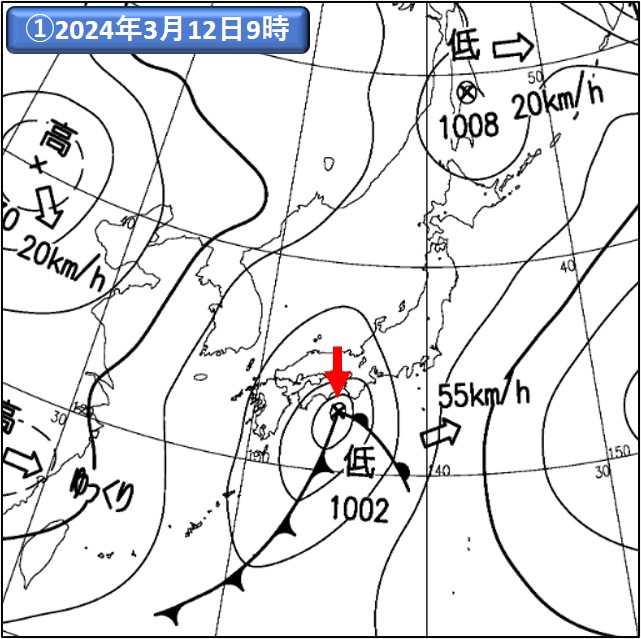

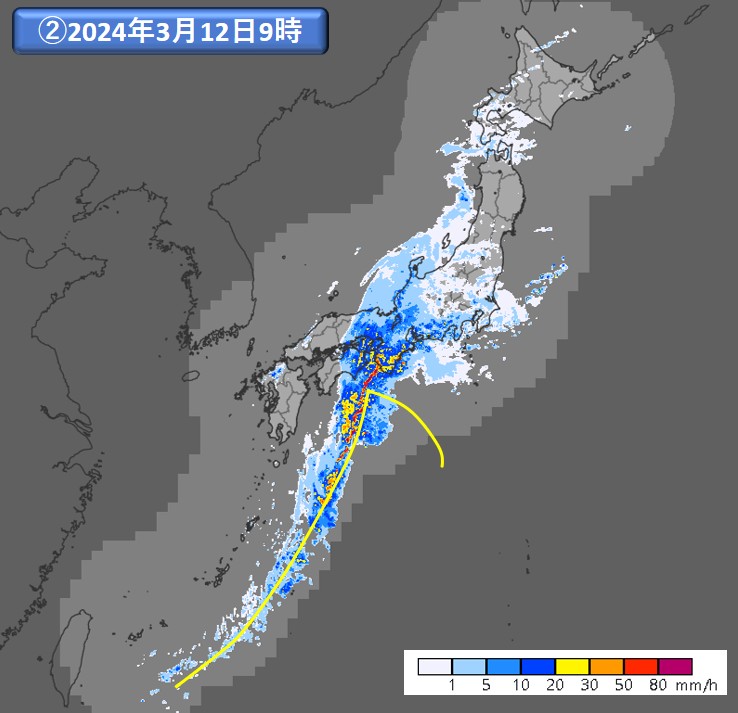

2024年3月12日9時

図11 2024年3月12日9時の地上天気図(①)、気象レーダー観測画像(②)、気象衛星による赤外画像(③)及び可視画像(④)

注)図の注釈は、図3を参照。

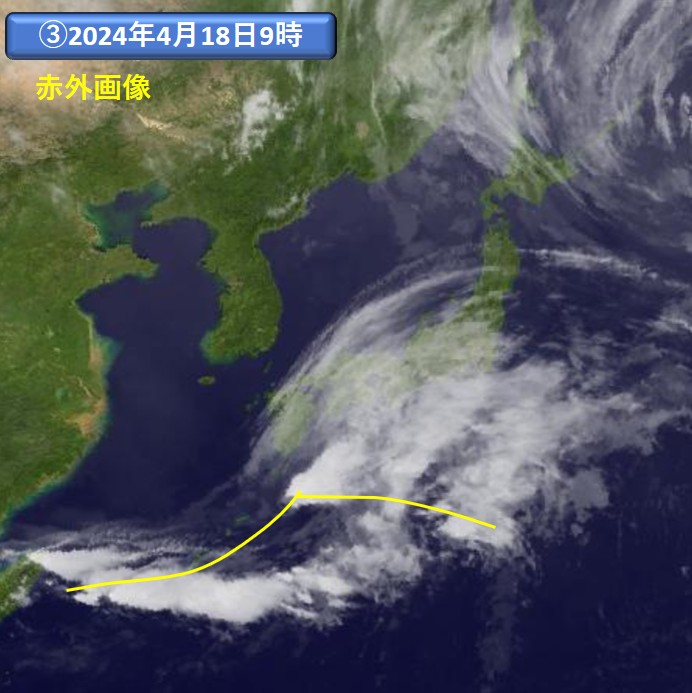

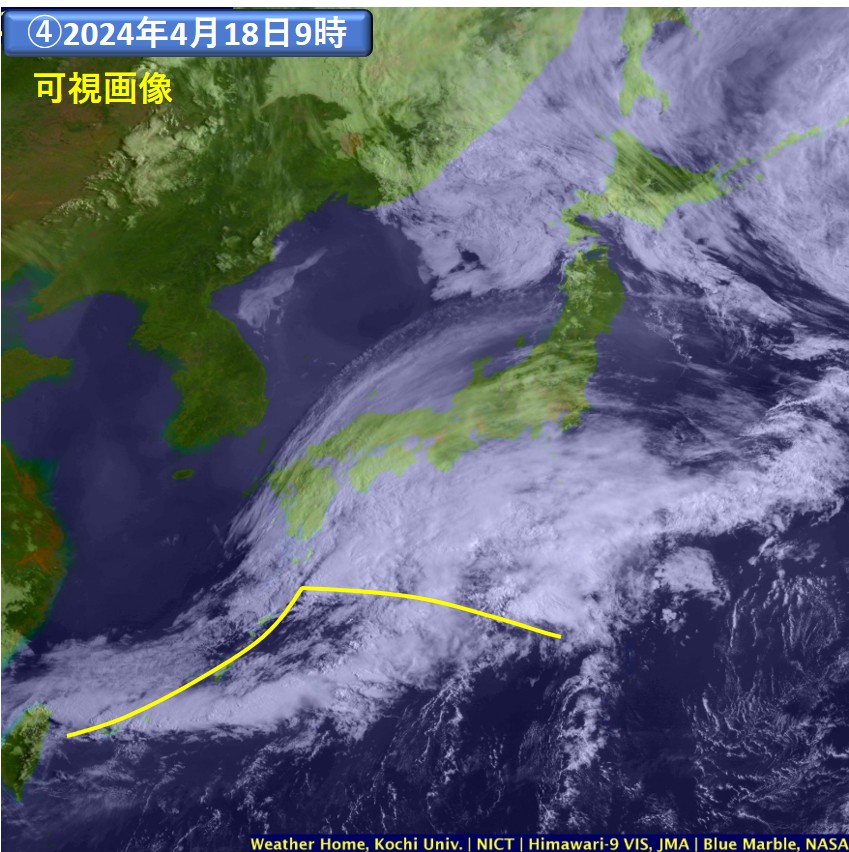

2024年4月18日9時

図12 2024年4月18日9時の地上天気図(①)、気象レーダー観測画像(②)、気象衛星による赤外画像(③)及び可視画像(④)

注)図の注釈は、図3を参照。

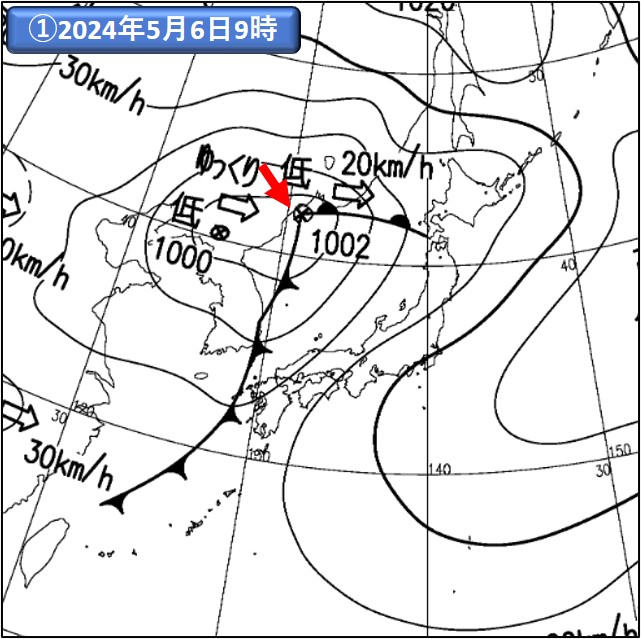

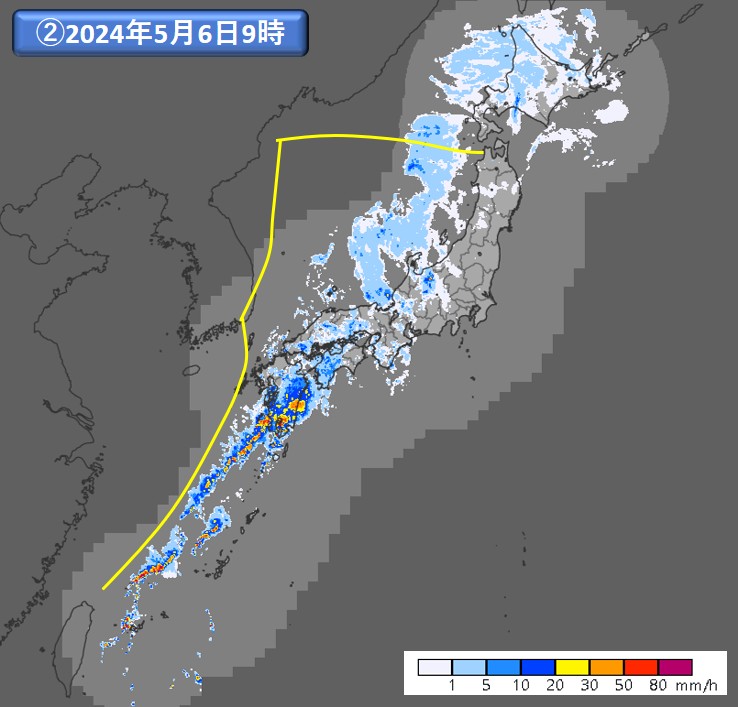

2024年5月6日9時

図13 2024年5月6日9時の地上天気図(①)、気象レーダー観測画像(②)、気象衛星による赤外画像(③)及び可視画像(④)

注)図の注釈は、図3を参照。

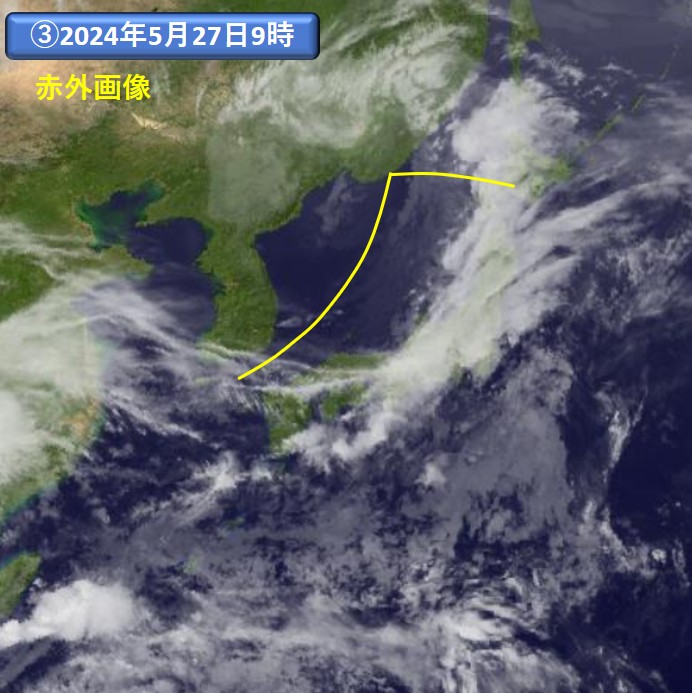

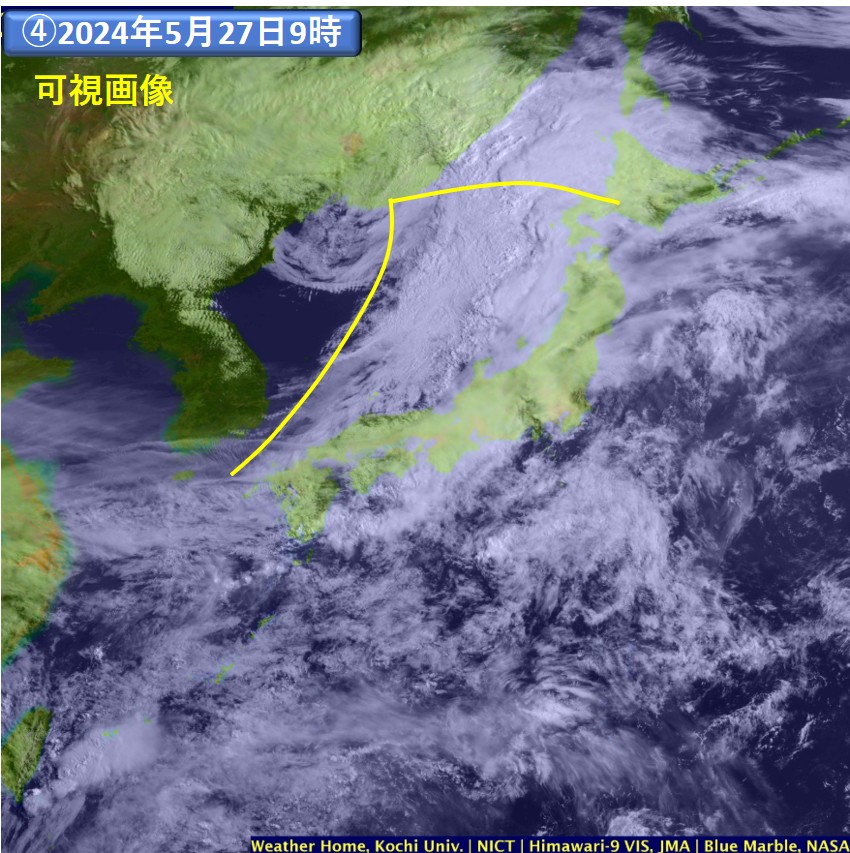

2024年5月27日9時

図14 2024年5月27日9時の地上天気図(①)、気象レーダー観測画像(②)、気象衛星による赤外画像(③)及び可視画像(④)

注)図の注釈は、図3を参照。

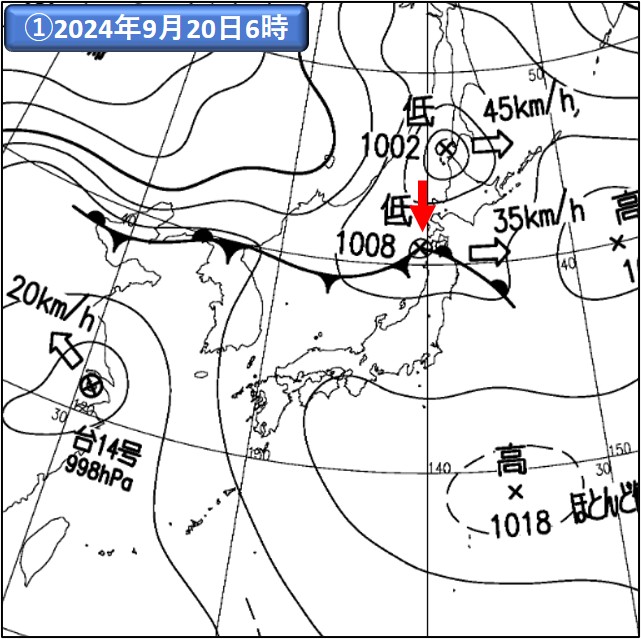

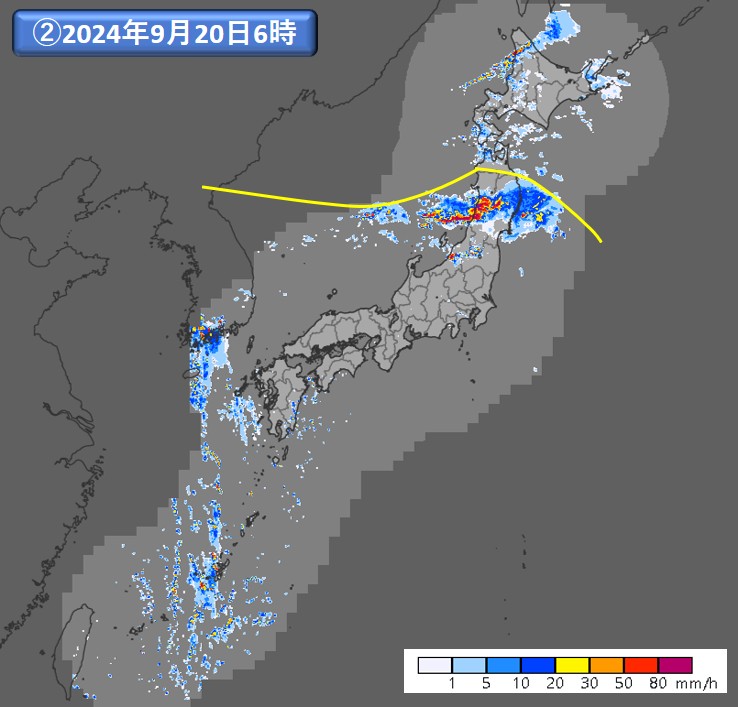

2024年9月20日6時

図15 2024年9月20日6時の地上天気図(①)、気象レーダー観測画像(②)、及び気象衛星による赤外画像(③)

注)図の注釈は、図2を参照。

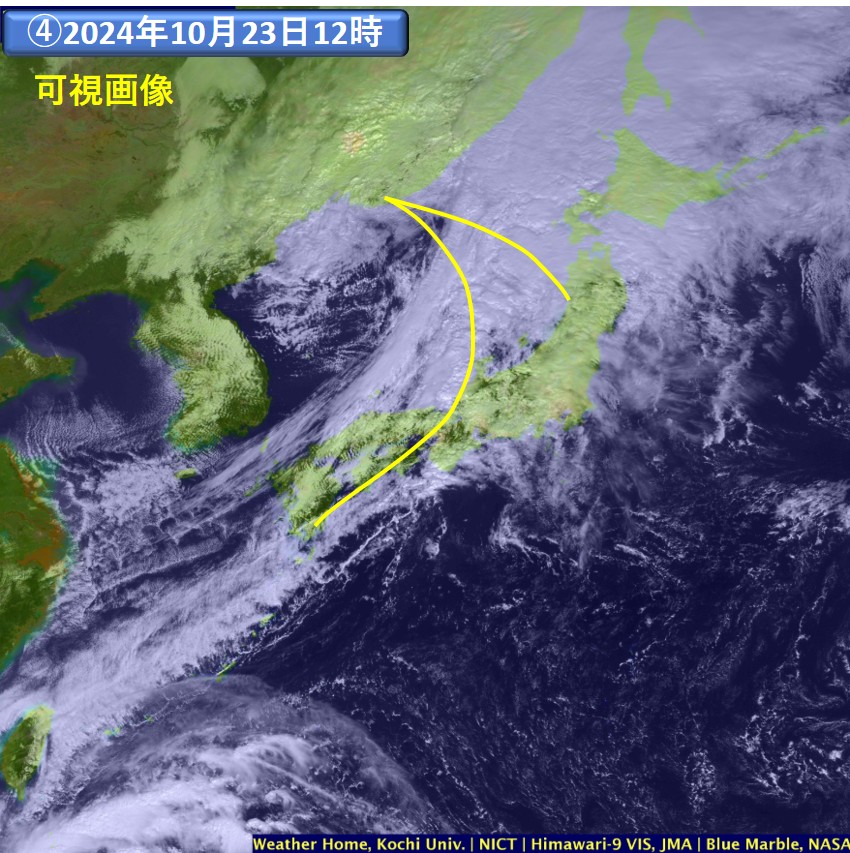

2024年10月23日12時

図16 2024年10月23日12時の地上天気図(①)、気象レーダー観測画像(②)、気象衛星による赤外画像(③)及び可視画像(④)

注)図の注釈は、図3を参照。

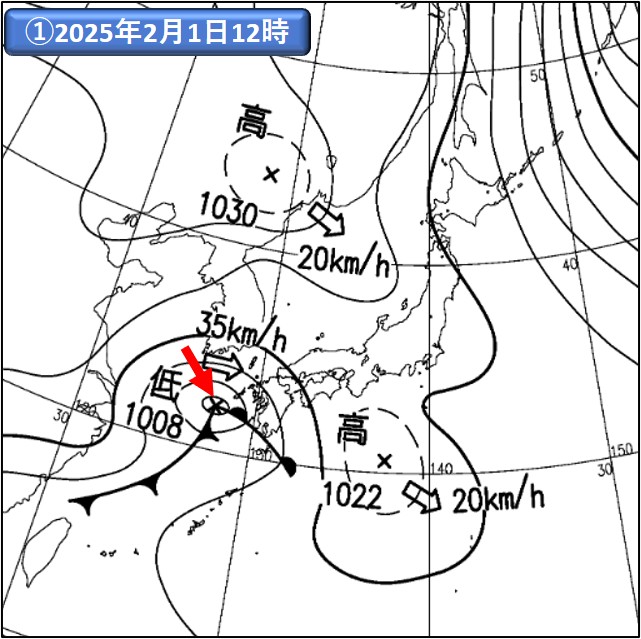

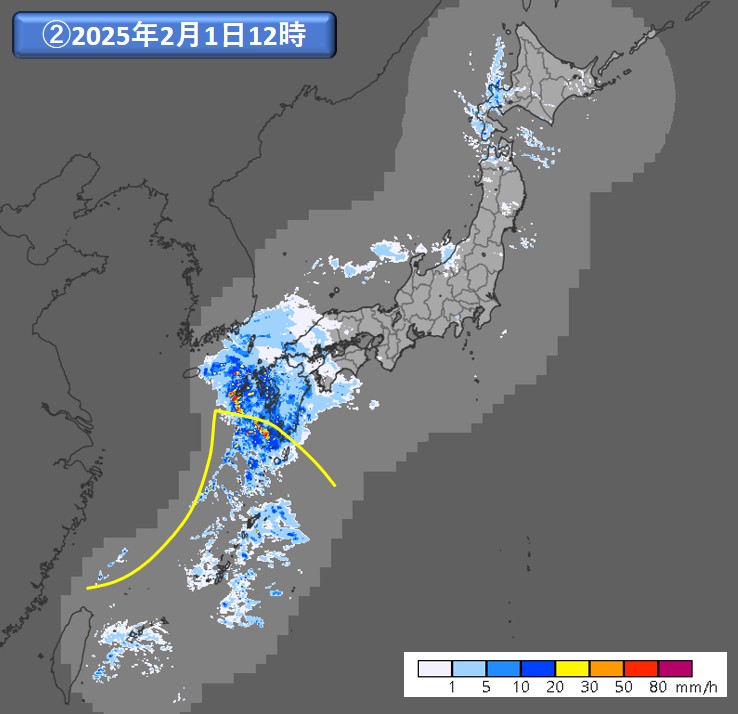

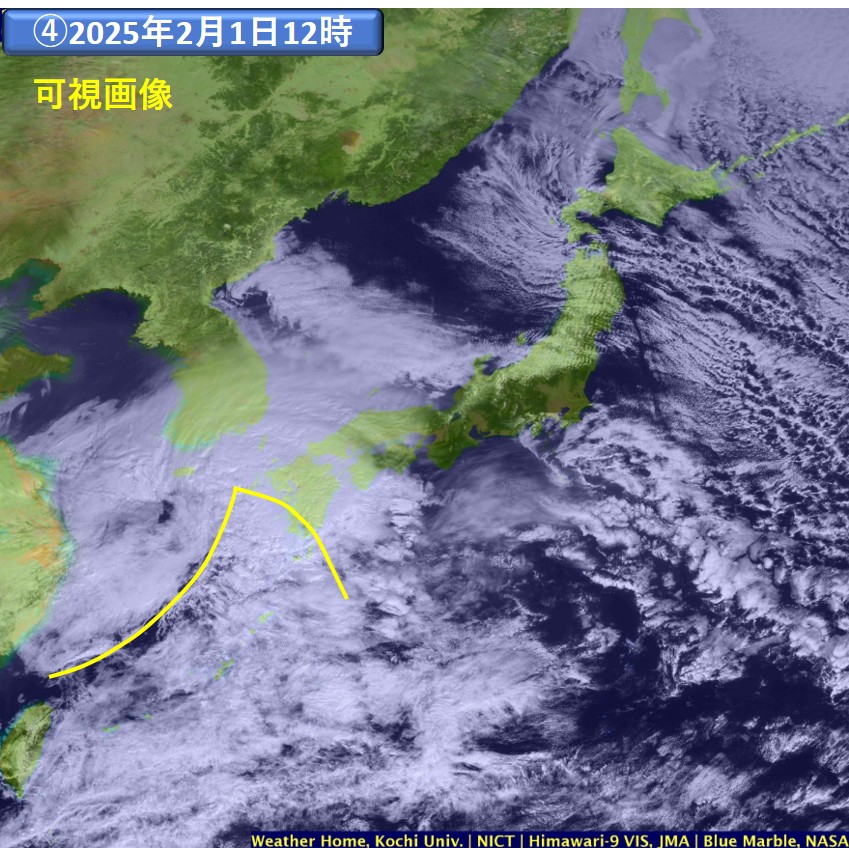

2025年2月1日12時

図17 2025年2月1日12時の地上天気図(①)、気象レーダー観測画像(②)、気象衛星による赤外画像(③)及び可視画像(④)

注)図の注釈は、図3を参照。

2025年3月16日12時

図18 2025年3月16日12時の地上天気図(①)、気象レーダー観測画像(②)、気象衛星による赤外画像(③)及び可視画像(④)

注)図の注釈は、図3を参照。

2025年4月23日9時

図19 2025年4月23日9時の地上天気図(①)、気象レーダー観測画像(②)、気象衛星による赤外画像(③)及び可視画像(④)

注)図の注釈は、図3を参照。

2025年4月28日12時

図20 2025年4月28日12時の地上天気図(①)、気象レーダー観測画像(②)、気象衛星による赤外画像(③)及び可視画像(④)

注)図の注釈は、図3を参照。

2025年5月6日9時

図21 2025年5月6日9時の地上天気図(①)、気象レーダー観測画像(②)、気象衛星による赤外画像(③)及び可視画像(④)

注)図の注釈は、図3を参照。

2025年5月24日9時

図22 2025年5月24日9時の地上天気図(①)、気象レーダー観測画像(②)、気象衛星による赤外画像(③)及び可視画像(④)

注)図の注釈は、図3を参照。

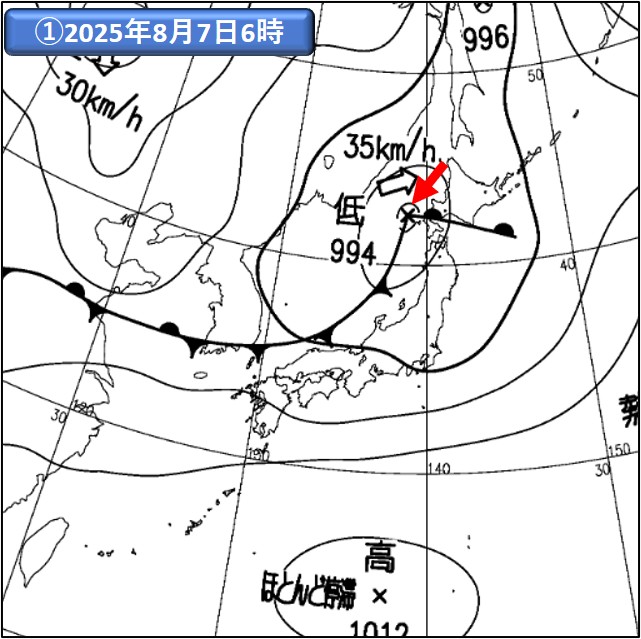

2025年8月7日6時

図23 2025年8月7日6時の地上天気図(①)、気象レーダー観測画像(②)、及び気象衛星による赤外画像(③)

注)図の注釈は、図2を参照。

気象予報士試験での出題例

過去の気象予報士試験において、温暖前線や寒冷前線付近の雲域や降水域などに関する問題が出された例を、以下に紹介します。

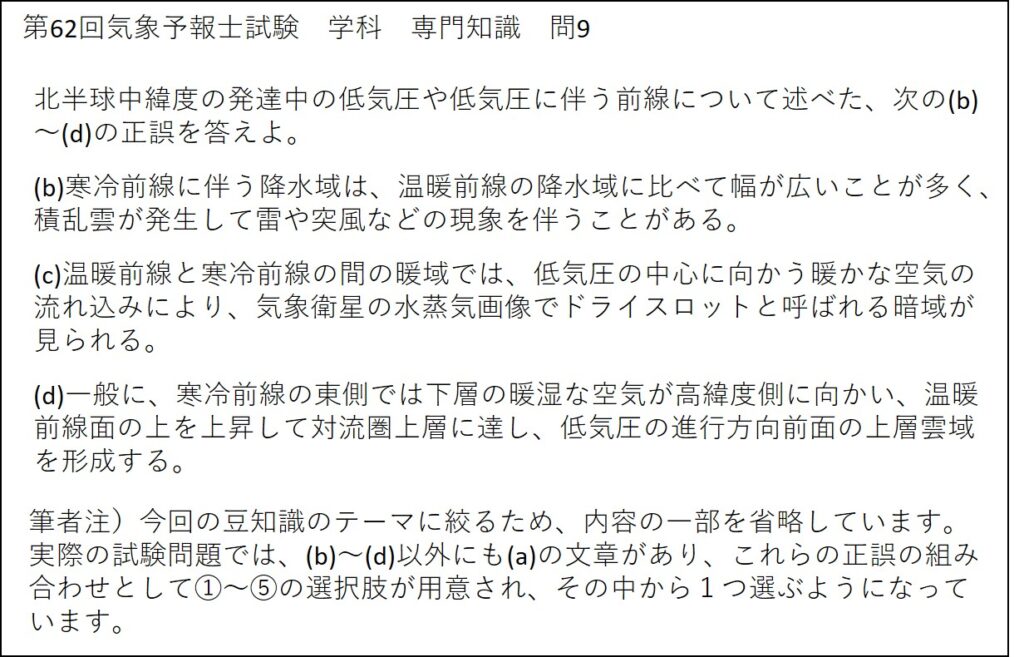

第62回気象予報士試験 学科

図24 第62回学科 専門知識 問9

(b)に関しては、図1(上段)を用いて述べたとおり、寒冷前線に伴う降水域は、温暖前線の降水域に比べて幅が狭いことが多いです。よって、問題文(b)は、誤りです。

(c)に関しては、豆知識13で述べたとおり、発達中の低気圧の後面では乾燥した寒気が下降しながら流入し、さらに低気圧が最盛期となって閉塞が始まる段階では、この乾燥(Dry)した空気の流入によって、低気圧の後面から中心付近に巻き込むように、細長い溝(Slot)状のドライスロット(Dry Slot)と呼ばれる領域が形成されます。よって、問題文(c)は、誤りです。

(d)に関しては、豆知識13及び豆知識37(図2上段)で述べたとおり、低気圧の前面(東側)では下層の暖湿な空気が高緯度側に向かって上昇しながら流入します。また、豆知識28(図25)や今回の豆知識の図1(下段)を用いて述べたとおり、暖気は、温暖前線面の上を上昇して上層雲域を形成します。よって、問題文(d)は、正しいです。

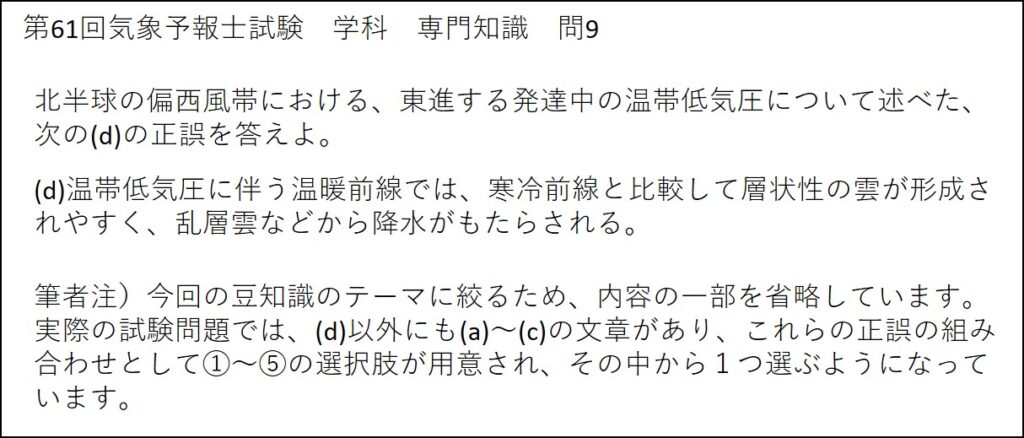

第61回気象予報士試験 学科

図25 第61回学科 専門知識 問9

(d)に関しては、図1(下段)を用いて述べたとおり、温暖前線では、層状性の雲が形成されやすく、乱層雲などから降水がもたらされます。よって、問題文(d)は、正しいです。

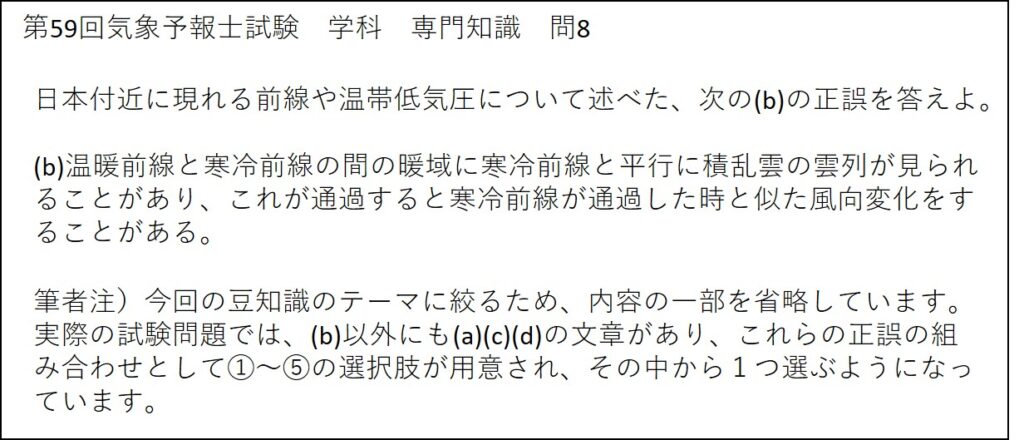

第59回気象予報士試験 学科

図26 第59回学科 専門知識 問8

(b)に関しては、図1(上段)を用いて述べたとおり、暖域に寒冷前線と平行に積乱雲の雲列が見られることがあり、これが通過すると寒冷前線が通過した時と似た風向変化をすることがあります。よって、問題文(b)は、正しいです。

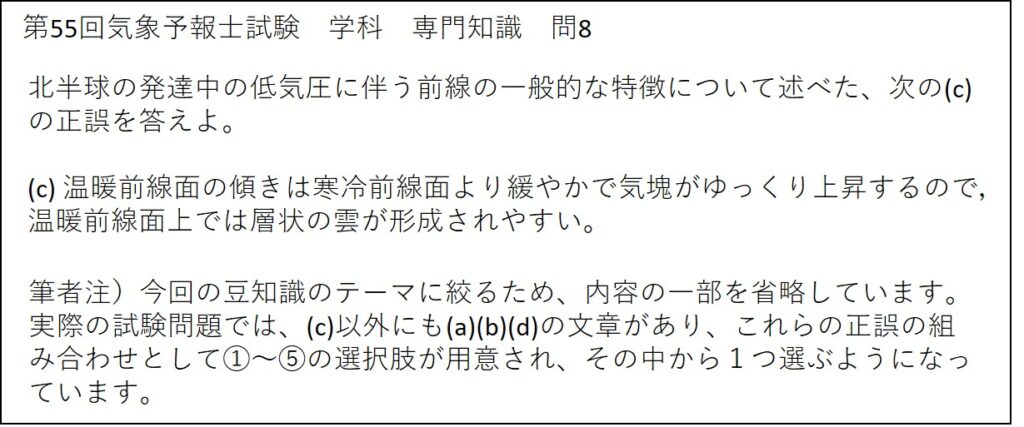

第55回気象予報士試験 学科

図27 第55回学科 専門知識 問8

(c)に関しては、豆知識37の図2(下段)を用いて述べたとおり、温暖前線⾯の傾きは寒冷前線⾯より緩やかです。また、今回の豆知識の図1(下段)を用いて述べたとおり、温暖前線⾯上では層状の雲が形成されやすいです。よって、問題文(c)は、正しいです。

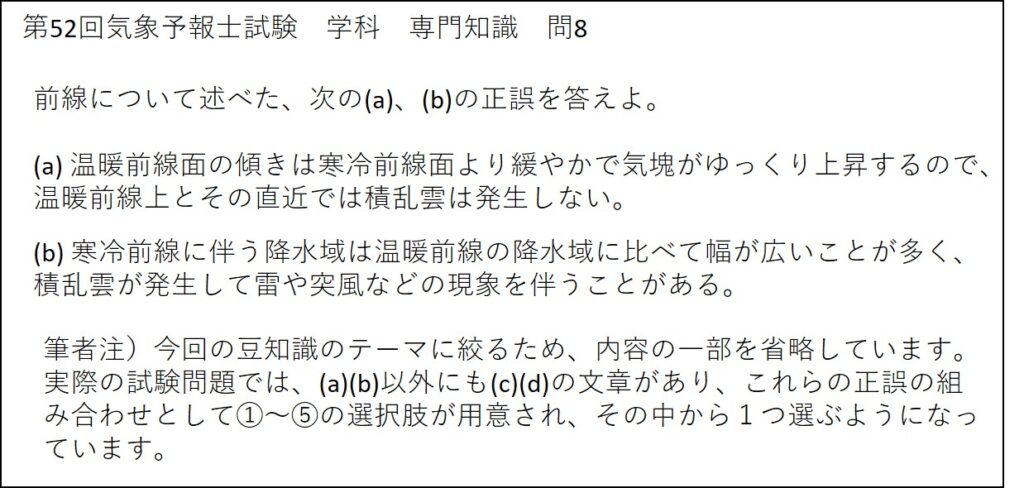

第52回気象予報士試験 学科

図28 第52回学科 専門知識 問8

(a)に関しては、図1(下段)を用いて述べたとおり、暖気(高温多湿な空気)の流入が顕著な場合、温暖前線付近であっても積乱雲が発生することがあります。よって、問題文(a)は、誤りです。

(b)に関しては、図1(上段)を用いて述べたとおり、寒冷前線に伴う降水域は、温暖前線の降水域に比べて幅が狭いことが多いです。よって、問題文(b)は、誤りです。

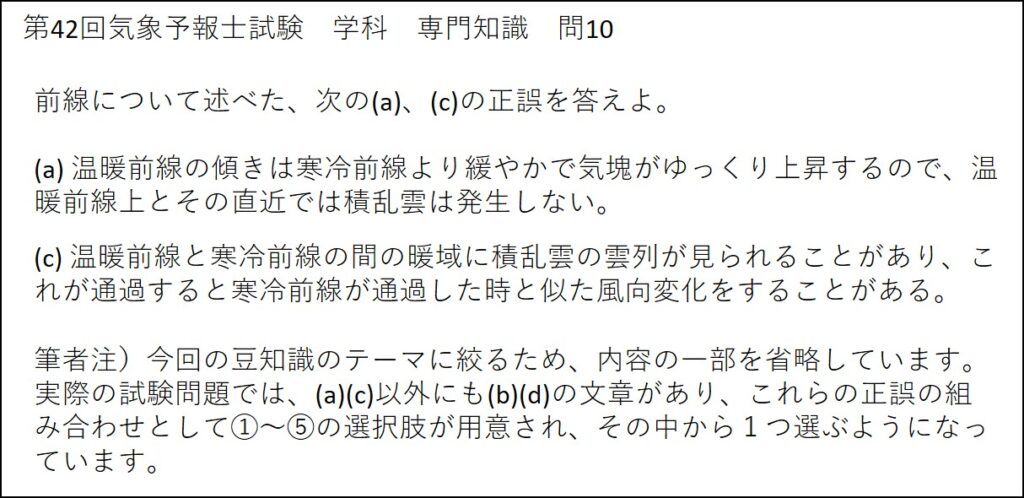

第42回気象予報士試験 学科

図29 第42回学科 専門知識 問10

(a)に関しては、図1(下段)を用いて述べたとおり、暖気(高温多湿な空気)の流入が顕著な場合、温暖前線付近であっても積乱雲が発生することがあります。よって、問題文(a)は、誤りです。

(c)に関しては、図1(上段)を用いて述べたとおり、暖域に積乱雲の雲列が見られることがあり、これが通過すると寒冷前線が通過した時と似た風向変化をすることがあります。よって、問題文(c)は、正しいです。

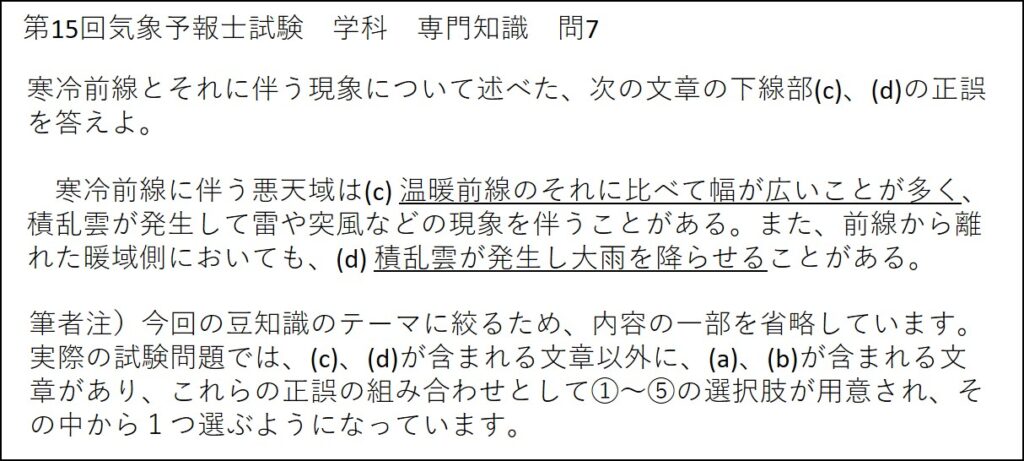

第15回気象予報士試験 学科

図30 第15回学科 専門知識 問7

(c)に関しては、図1(上段)を用いて述べたとおり、寒冷前線に伴う悪天域は、温暖前線のそれに比べて幅が狭いことが多いです。よって、問題文(c)は、誤りです。

(d)に関しては、図1(上段)を用いて述べたとおり、暖域内においても、南からの高温多湿な空気の流入によって、大気の状態が不安定となり、積乱雲が発生して大雨を降らせることがあります。よって、問題文(d)は、正しいです。

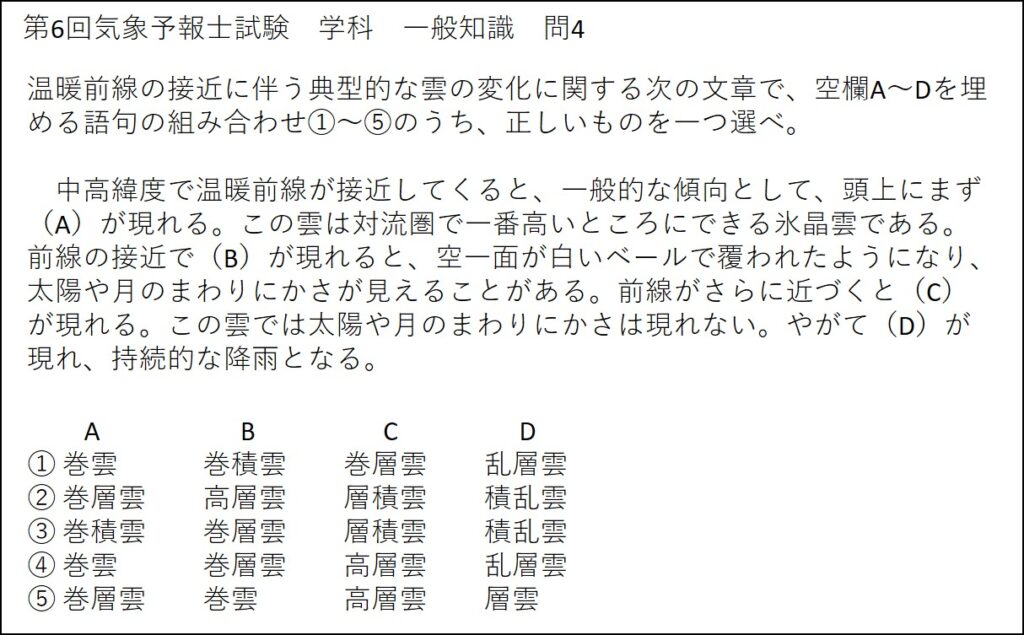

第6回気象予報士試験 学科

図31 第6回学科 一般知識 問4

(A)~(D)に関しては、豆知識28において図25を用いて述べたとおり、A巻雲、B巻層雲、C高層雲、D乱層雲となります。よって、正解は④となります。

さいごに

今回は、まず、温暖前線と寒冷前線に伴う雲域の特徴を、模式図(図1)を用いてお話しました。さらに、前線に伴う実際の雲域と降水域として22事例を、気象衛星画像とレーダー観測画像を用いて紹介しました。

模式図(図1)で示した雲域と、気象衛星画像で観測される雲域の位置関係は、いつも正確に一致するわけではありません。また、各事例において、地上天気図の寒冷前線とレーダー観測画像で表現される帯状の降水域の位置を比較すると、必ずしも両者は一致せず、その位置関係は様々です。

このように、温暖前線と寒冷前線に伴う実際の雲域・降水域は、模式図(図1)から想定される領域と、毎回一致するわけではありません。ただし、おおまかな傾向として「温暖前線と寒冷前線に伴う実際の雲域は、模式図(図1)と似たような分布を示すこと」「温暖前線付近の雲域・降水域が広く、寒冷前線付近の雲域・降水域が狭いこと」を、紹介した22の事例を通して、実感していただけると幸いです。

今回の豆知識で参考にした図書等

●安斎政雄(1998) 新・天気予報の手引(改訂29版),日本気象協会

●岩槻秀明(2017) 気象学のキホンがよ~くわかる本(第3版),秀和システム

●岩槻秀明(2024) 天気図の読み方がよ~くわかる本(第3版),秀和システム

●大西春夫 ほか(2023)よくわかる天気・気象,ユーキャン学び出版

●小倉義光(1994) お天気の科学-気象災害から身を守るために-,森北出版

●小倉義光(1999) 一般気象学(第2版),東京大学出版会

●気象衛星センター(2022)気象衛星画像の解析と利用(2022改訂版),気象衛星センター技術報告 特別号(2022)

●気象庁のwebサイト

●気象業務支援センターのwebサイト

●北畠尚子,三井 清(1998)スプリットフロントを伴った温帯低気圧の総観解析,天気45:455-465

●高知大学のwebサイト(気象情報項)

●立平良三(2006)気象レーダーのみかた-インターネット天気情報の利用-,東京堂出版

●中島俊夫(2019)イラスト図解 よくわかる気象学 専門知識,ナツメ社

●中島俊夫(2022)イラスト図解 よくわかる気象学 実技編,ナツメ社

●長谷川隆司,上田 文夫,柿本 太三(2006)気象衛星画像の見方と使い方,オーム社