はじめに

温暖前線と寒冷前線については、前線の記号(豆知識24)、前線付近での逆転層(豆知識18)や雲の発生(豆知識28)など、断片的に紹介してきました。ただし、2つの前線の構造などの特徴については、お話していませんでした。

今になって気づいたのですが、豆知識35、36で「閉塞前線の特徴」を整理する前に、「温暖前線と寒冷前線の特徴」を取り上げるべきでした。そこで、今回は、温暖前線と寒冷前線の構造について、過去の気象予報士試験(一般知識、専門試験)で題材となった内容を中心に整理します。関連して、転移層(遷移層)についても紹介します。

前線帯と転移層

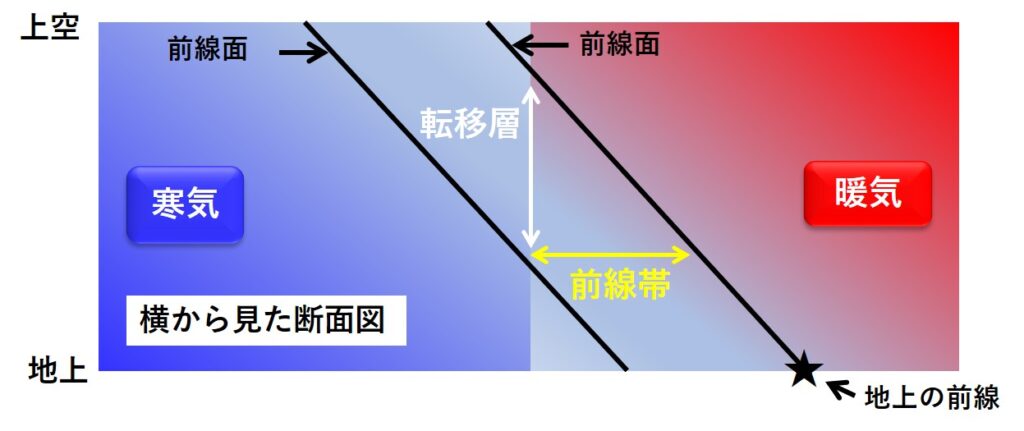

豆知識19において「①暖気と寒気のように、2つの性質の異なる空気がぶつかりあうところが、前線帯である。②前線帯の縁の部分である前線面は2か所あり、1つは暖気の先端、もう1つは寒気の先端に位置する。③このうち暖気側の前線面と地表面が交わった部分が、地上の前線である」ことを述べました。

今回は、これらを、もう少し詳しくみてみます。図1をご覧ください。暖気は、寒気の上を上昇(滑昇)します。このため前線帯は、上空にいくほど、暖気側から寒気側に向かって傾くことになります。

この前線帯は、一般的には水平方向に見たときの呼び方です。一方、この前線帯を水平方向ではなく、鉛直方向に見た場合、転移層(遷移層)と呼びます(図1)。

転移層を挟んで下側に相対的な寒気、上側に相対的な暖気が存在します(図1)。このため、転移層では、上空に向かって気温が上昇する逆転層や、上空に向かって気温がほぼ一定な等温層が形成されます。このため、転移層は、成層状態が安定な気層となっています。

図1 前線帯と転移層(遷移層)

注)地上の前線に直交する向きに切った鉛直断面。本図は豆知識19の図1(下)を、一部改変したもの。

なお、豆知識18において「①対流圏では、通常、高度が高くなるにつれ気温が低下する。②しかし、一部の高さ(層)において、上空ほど気温が高くなることがあり、この層を逆転層という。③逆転層は非常に安定している」ことを述べました。さらに、温暖前線(寒冷前線)の通過に伴う、前線性逆転層の具体例についても、豆知識18で紹介しています。合わせてご覧ただけると幸いです。

温暖前線と寒冷前線の構造

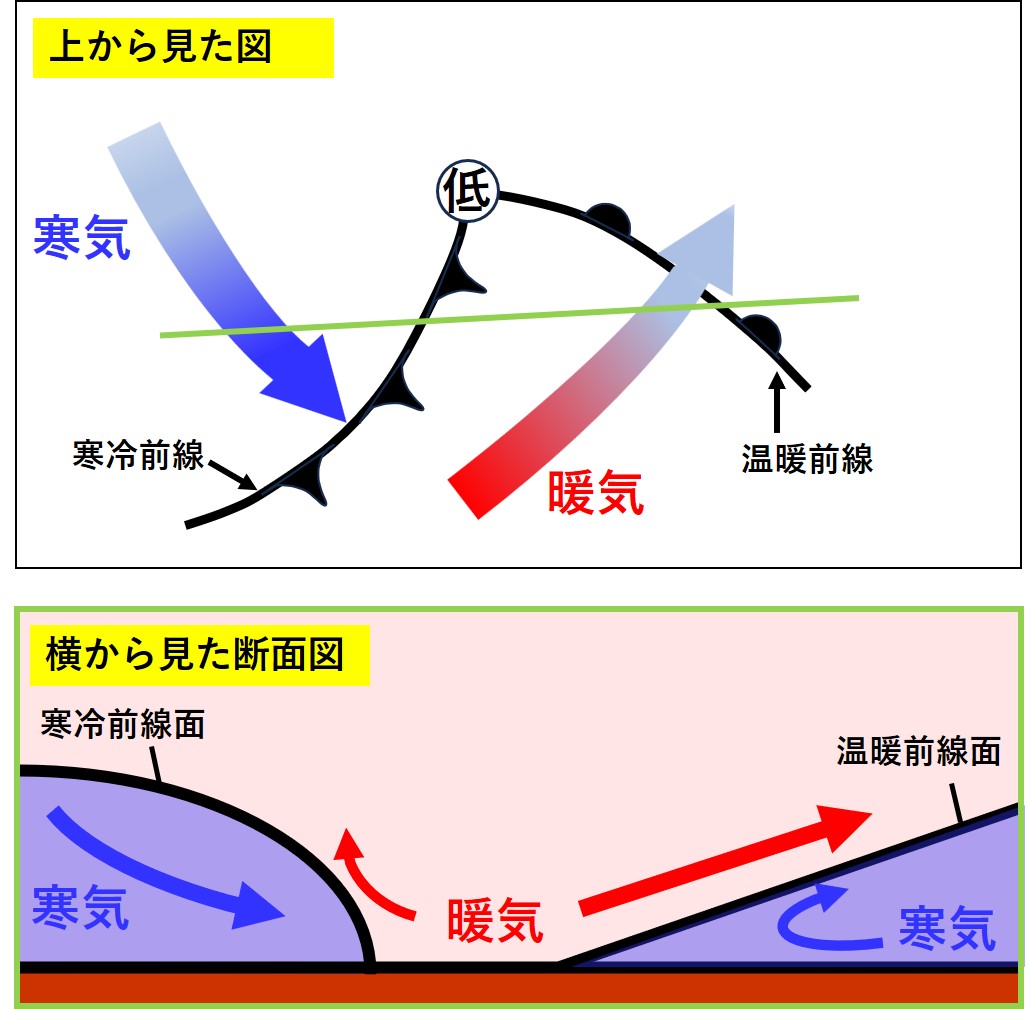

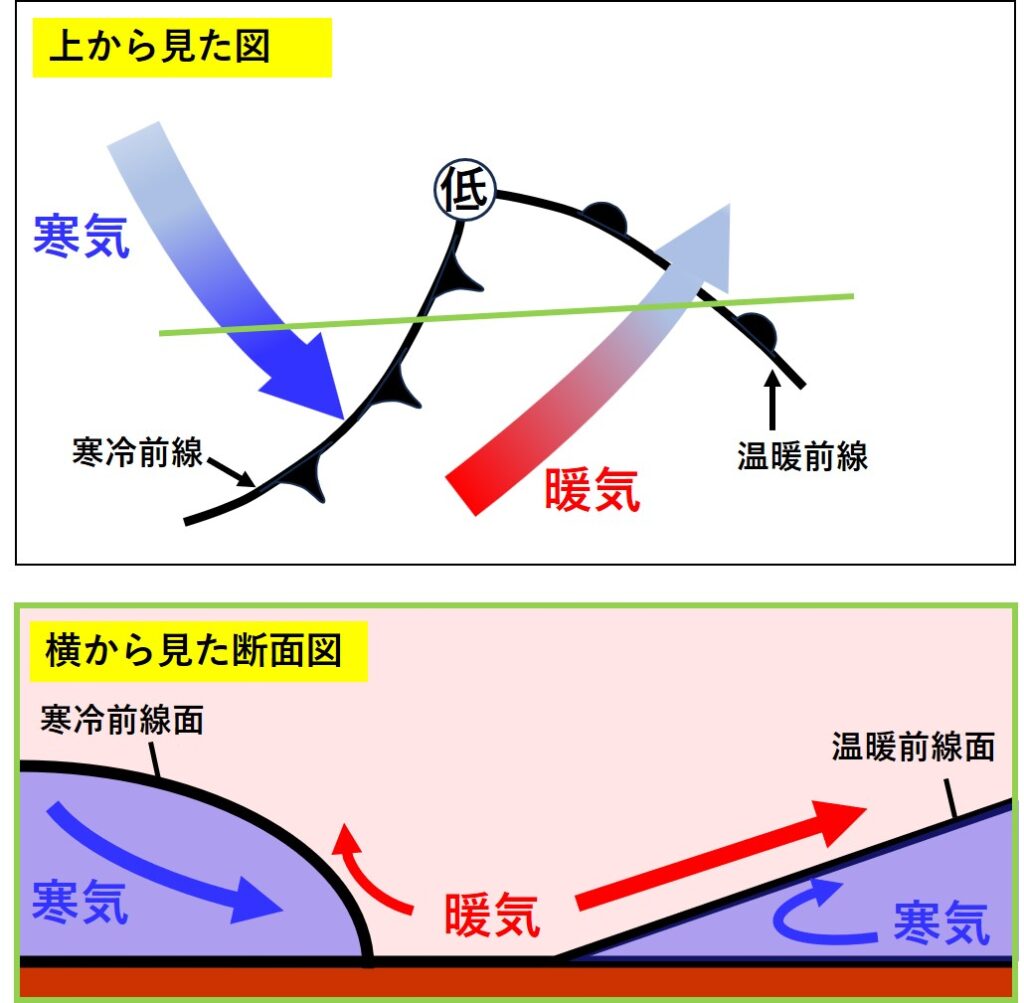

温暖前線と寒冷前線を伴う低気圧を、上から見たものが図2の上段です。豆知識9で述べたとおり、発達する温帯低気圧では「低気圧の進行方向の前面(東側)では暖気が上昇しながら流入し、進行方向の後面(西側)では寒気が下降しながら流入」します。そのイメージを、濃淡をつけた赤の矢印(暖気)と、青の矢印(寒気)で表現してみました。

このことを、前線と関連付けてお話します。低気圧の前面(東側)の地上において、南から流れ込んでくる暖気の先端に相当する部分が、温暖前線です。低気圧の後面(西側)の地上において、北から流れ込んでくる寒気の先端が、寒冷前線に相当します。

図2 温暖前線と寒冷前線の構造

注)上段は、上から見た図。上段の太い矢印は、移動中の低気圧に相対的な3次元の流れを示し、影が濃いほど高度が低いことを表す。下段は地表面上にある前線に直交する向きに切った鉛直断面図(横から見た図)。上段の緑色の一本線と、下段の図を囲んだ緑色の線が対応する。

次に、図2の下段をご覧ください。これは、前線を通る鉛直断面図(横から見た図)です。温暖前線の場合、接触する2つの気団のうち、暖気団の方が寒気団より優勢であり(図2下段、右側)、暖気団から寒気団の方向に進行します。このとき、暖気団が寒気団の上を斜めに上昇(滑昇)します。温暖前線面の傾斜角は一般的に1/300、すなわち、水平距離300kmに対して高さ1kmぐらいの傾斜をしているものが多いです。

寒冷前線の場合、寒気団の方が暖気団より優勢であり(図2下段、左側)、寒気団から暖気団の方向に進行します。このとき、寒気団が暖気団の下に潜り込み、暖気団を押し上げます。寒冷前線面の傾斜角は、1/50ないし1/100ぐらいのものが多いとされています。

前線付近の風(水平方向)

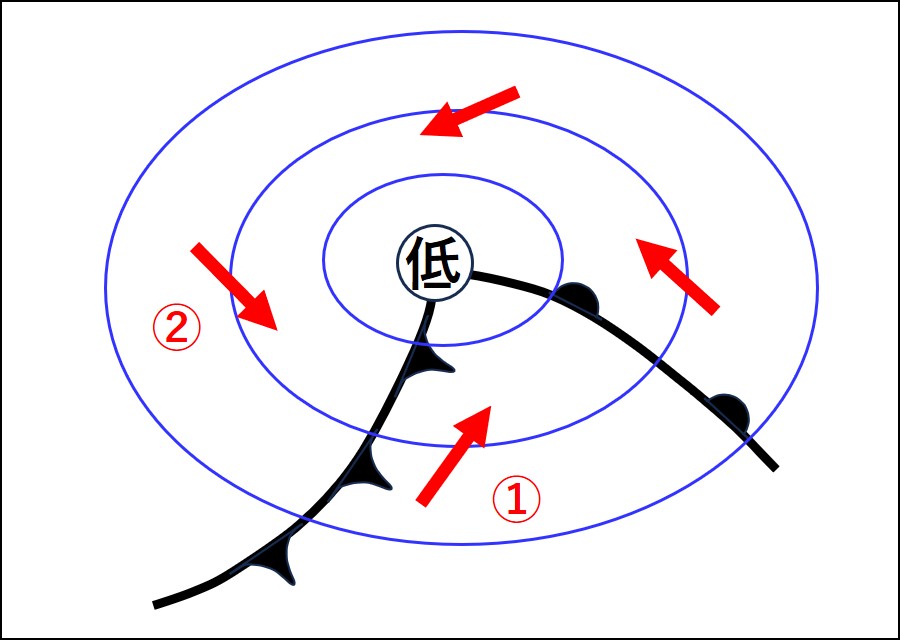

豆知識3で述べたとおり、地上の風は、等圧線とある傾きをなして(等圧線を横切って)、低圧部に向かって吹きます。このため北半球において、風は低気圧の中心に向かって反時計回り(左回り)に吹き込みます(図3)。

図3 前線を伴う低気圧に吹き込む風

ここで、寒冷前線が通過する前(図3①)と通過した後(図3②)の風向に注目してみます。①の南西風が、②の北西風に変化するので、風向は時計回り(右回り)に変化することになります。このとき、温かく湿った空気に代わって冷たく乾いた空気が流入してくるので、気温は急下降し湿度(露点温度)も下がります。一般的に、寒冷前線の通過中に気圧は最も低くなり、通過後は冷たく密度の高い空気(寒気)が地表に流入し、気圧は上昇に転じます。

温暖前線が通過すると、南東(または南)の風が、南西(または西)の風に変わり、気温が上昇する傾向がみられます。

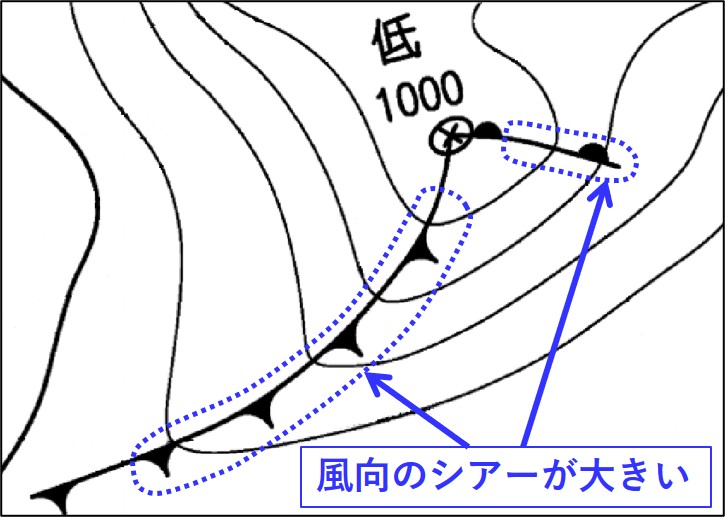

一般に、等圧線は急には曲がりません。だだし、前線と交わる等圧線は、前線のところで折れ曲がり(豆知識30)、気圧の谷を形成します(図4)。この折れ曲がりは、密度(温度)の異なる空気が接しているために生じます。

図4 前線付近での等圧線の折れ曲がり

注)2025年1月16日3時の地上実況天気図(気象庁)の一部を抜粋し、注目箇所を破線で囲んだ。(本図は、豆知識30の図4を一部改変し、再掲載)

このような前線付近の折れ曲がりに関しては、「①等圧線が、気圧の低い側から高い側にふくらみをもつ(豆知識36図1)」、「②等圧線は、前線付近で折れ曲がる紡錘形を示す」、「③等圧線は、前線のところで、くさび状に折れ曲がる」、「④等圧線は、気圧が高い方に凸となるように湾曲する」、「⑤等圧線は、低圧部を包み込むように凹状に折れ曲がる」などと表現されますが、①~⑤はどれもほぼ同じ意味です。

地上天気図上では、先ほど述べたように、寒冷前線では、寒気側が北西風で暖気側が南西風、温暖前線付近では、暖気側が南西風で寒気側が南東風。つまり、風は低気圧性のシアーを持ちます。前線付近の等圧線の折れ曲がりは、寒冷前線では顕著で風向の変化も明確な場合が多いです。一方、温暖前線では等圧線の折れ曲がりが不明確で(図4)、風向の変化も小さい傾向にあります。

なお、低気圧性シアーは低気圧性の循環(正渦度)を意味し、低気圧全域が低気圧性シアー域となりますが、等圧線の折れ曲がった付近の低気圧性シアーは特に大きくなります。

ちなみに、前線付近の風のシアーについては豆知識36、シアーそのものについては豆知識7もご覧いただけると幸いです。

前線付近の風(鉛直方向)

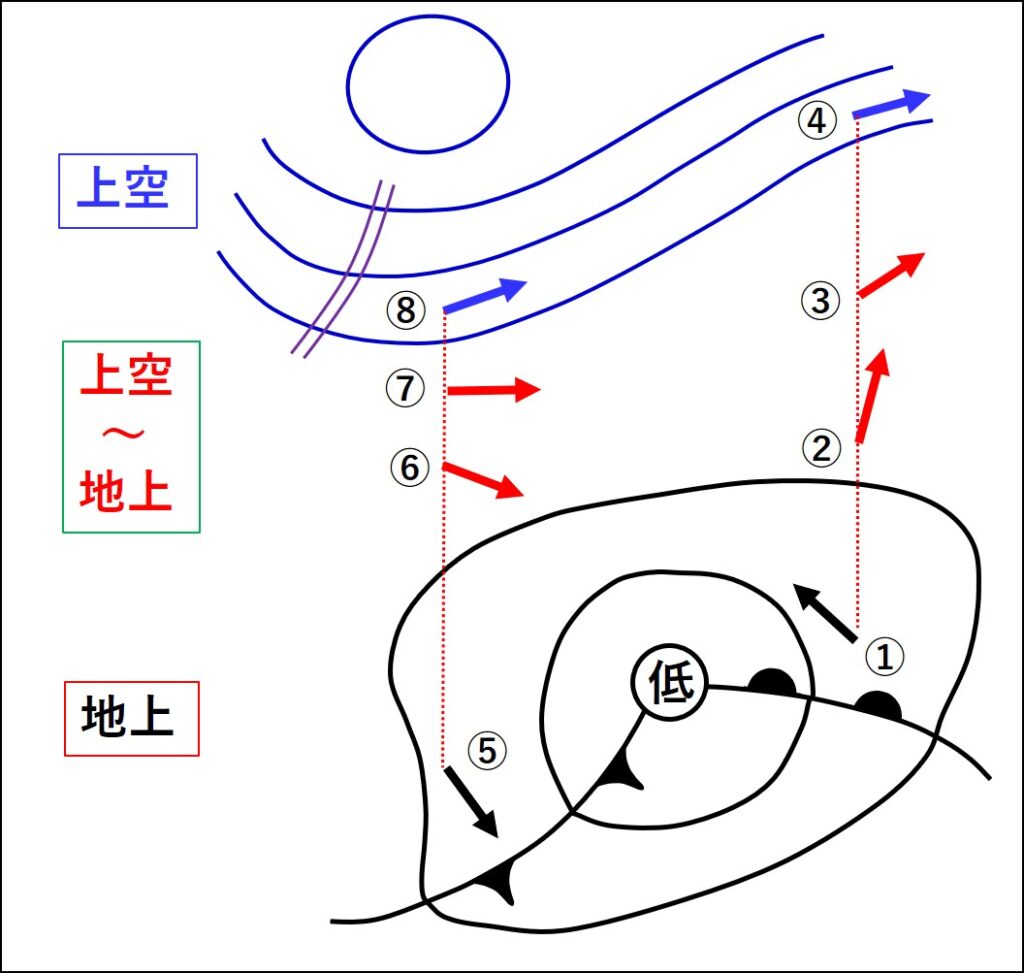

前線付近の風を、鉛直方向(垂直方向)にみると、どのようになっているでしょうか。それを表す模式図が、図5です。3次元の立体的な図とは言えませんが、「地上の低気圧・前線を上から見た図」を黒、「上空の気圧の谷(紫の二重線)を含む等高度線を上から見た図」を青で描きました。さらに、地上の風を黒の矢印、上空の風を青の矢印、その中間の高さの風を赤の矢印で示しています。

図5 温暖前線、寒冷前線付近の鉛直方向の風の変化

注)地上の情報を黒、上空の情報を青で記載。地上の風を黒の矢印、上空の風を青の矢印、その中間の高さの風を赤の矢印で記載。

まず、低気圧の前面(東側)の温暖前線のすぐ北側にある地点。地上での風は、①のように低気圧に吹き込むように吹きます。一方、上空での風は豆知識3で述べたとおり、④のように等高度線に平行に吹きます。①と④の間の高さでは、風は②、③のように吹きます。つまり、①、②、③、④と上空に向かって、風向は時計回り(右回り)に変化します。

次に、低気圧の後面(西側)の寒冷前線のすぐ北側にある地点。地上での風は、⑤のように低気圧に吹き込むように吹きます。一方、上空での風は、⑧のように等高度線に平行に吹きます。⑤と⑧の間の高さでは、風は⑥、⑦のように吹きます。つまり、⑤、⑥、⑦、⑧と上空に向かって、風向は反時計回り(左回り)に変化します。

前述のとおり、低気圧の前面では暖気移流、後面では寒気移流があります(図2)。よって、「上空に向かっての風向は、温暖前線通過時の暖気移流の場合は時計回り、寒冷前線通過時の寒気移流の場合は反時計回りに変化する」と言い換えることができます。このことは、豆知識18において、エマグラムを用いて具体例を紹介しています。合わせてご覧いただけると幸いです。

気象予報士試験での出題例

過去の気象予報士試験において、温暖前線や寒冷前線の構造などに関する問題が出された例を、以下に紹介します。

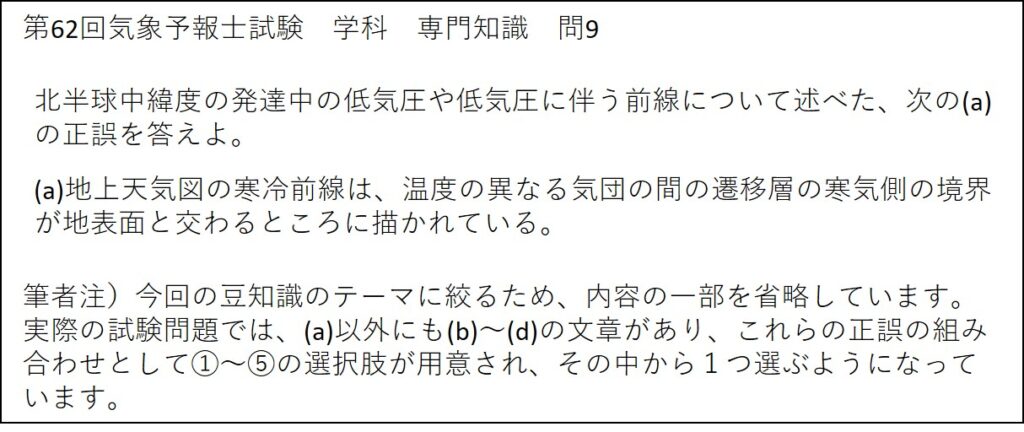

第62回気象予報士試験 学科

図6 第62回学科 専門知識問9

図6中の(a)に関しては、図1を用いて述べたとおり、地上の前線は、遷移層(転移層)の暖気側の境界が地表面と交わるところに描かれます。よって、問題文(a)は、誤りです。

第59回気象予報士試験 学科

図7 第59回学科 専門知識問8

図7中の(a)に関しては、図3を用いて述べたとおり、風向は時計回りに変化し、気温や露点温度は下降します。よって、問題文(a)は、正しいです。

第55回気象予報士試験 学科

図8 第55回学科 専門知識問8

図8中の(a)に関しては、図1を用いて述べたとおり、寒気と暖気の間には鉛直⽅向に成層が安定な転移層が見られます。よって、問題文(a)は、誤りです。

(b)に関しては、図1を用いて述べたとおり、地上の前線は、転移層の暖気側の境界が地表面と交わるところに描かれます。よって、問題文(b)は、誤りです。

(d)に関しては、図5を用いて述べたとおり、温暖前線のすぐ北側では、⾼度があがるとともに⾵向は時計回りに変化します。よって、問題文(d)は、正しいです。

第41回気象予報士試験 学科

図9 第41回学科 専門知識問9

図9中の(a)に関しては、図1を用いて述べたとおり、地上の前線は、転移層の暖気側の境界が地表面と交わるところに描かれます。よって、問題文(a)は、正しいです。

(b)に関しては、図4を用いて述べたとおり、等圧線は気圧が高い方に凸となるように湾曲し、風は低気圧性の水平シアーを持ちます。よって、問題文(b)は、正しいです。

(c)に関しては、図1を用いて述べたとおり、前線面は、高度が高くなるとともに寒気側に傾いています。よって、問題文(c)は、正しいです。

(d)に関しては、図1を用いて述べたとおり、転移層は、成層状態が安定な気層となっています。よって、問題文(d)は、誤りです。

第25回気象予報士試験 学科

図10 第25回学科 一般知識問6

図10中の(a)に関しては、図2を用いて述べたとおり、暖かい空気が冷たい空気の上を滑昇します。よって、問題文(a)は、正しいです。

(b)に関しては、図1を用いて述べたとおり、気温の逆転層・等温層などの転移層が存在します。よって、問題文(b)は、正しいです。

(c)に関しては、図2を用いて述べたとおり、低気圧の進行方向の後面(西側)で下降してくる寒気の先端が、寒冷前線に相当します。つまり、寒冷前線を形成する寒気は、寒冷前線後面の大規模な寒気団に由来し、局所的な対流活動によるものではありません。よって、問題文(c)は、誤りです。

第18回気象予報士試験 学科

図11 第18回学科 専門知識問8

図11中の(a)に関しては、図1を用いて述べたとおり、地上の前線は、遷移層(転移層)の暖気側の境界が地表面と交わるところに描かれます。よって、問題文(a)は、正しいです。

(b)に関しては、図4を用いて述べたとおり、前線を境に地上の等圧線は折れ曲がり、風は低気圧性シアーを持ちます。よって、問題文(b)は、正しいです。

(c)に関しては、図1を用いて述べたとおり、遷移層(転移層)は、成層状態が安定な気層となっています。よって、問題文(c)は、誤りです。

(d)に関しては、図1を用いて述べたとおり、遷移層(転移層)は、地上から高度が高くなるにつれ、寒気側に傾いています。よって、問題文(d)は、正しいです。

第15回気象予報士試験 学科

図12 第15回学科 専門知識問7

図12中の(a)に関しては、図3を用いて述べたとおり、寒冷前線が通過する場合、風向は時計回りに変化します。よって、問題文(a)は、正しいです。

(b)に関しては、図3を用いて述べたとおり、寒冷前線が通過した後、気圧は上昇します。よって、問題文(b)は、正しいです。

さいごに

今回の豆知識では、まず、前線帯と転移層について述べました。さらに、寒冷前線や温暖前線を「上から見た図」と「横から見た断面図」や、前線付近の風向を「水平方向から見た図」や「鉛直方向から見た図」をお示ししました。

気象かく乱は3次元構造をもっているので、各高度の天気図を立体的に見ることが大切です。今回の豆知識が、温暖前線や寒冷前線の構造を理解するうえで、お役に立てれば幸いです。

今回の豆知識で参考にした図書等

●浅井冨雄,内田英治,河村 武 監修(1999)増補 気象の事典,平凡社

●安斎政雄(1998) 新・天気予報の手引(改訂29版),日本気象協会

●岩槻秀明(2017) 気象学のキホンがよ~くわかる本(第3版),秀和システム

●岩槻秀明(2024) 天気図の読み方がよ~くわかる本(第3版),秀和システム

●気象業務支援センターのwebサイト

●気象庁のwebサイト

●小倉義光(1999) 一般気象学(第2版),東京大学出版会

●中島俊夫(2022)イラスト図解 よくわかる気象学 実技編,ナツメ社

●新田 尚,稲葉征男,土屋 喬,二宮洸三,(2004)天気図の使い方と楽しみ方,オーム社

●饒村 曜(2005)気象予報士 完全合格教本,新星出版社

●松本誠一(1987)新総観気象学,東京堂出版