はじめに

閉塞前線の特徴に関しては、豆知識24、34、35でお話しました。つまり、閉塞前線とは寒冷前線が温暖前線に追いついたとき、その2つの前線が重なり合う部分であり、閉塞点とは閉塞前線と温暖前線・寒冷前線の交わっている部分です。

今回の豆知識では、閉塞前線を伴う前線を、天気図に描いてみたいと思います。そのために、「閉塞前線」「閉塞点」「温暖前線」「寒冷前線」の位置を推定する手順を考えてみましょう。

閉塞前線を伴う前線の位置を推定する際のポイント

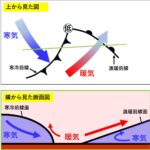

低気圧の最盛期(閉塞期)において、閉塞点と前線の位置を推定し、天気図上に記入する際のポイントを①~⑨に整理しました(図1)。

①と②は閉塞点の位置、③~⑨は前線の位置に関する内容です。①及び④~⑨の詳細は、図中の緑色の文字で示した豆知識をご参照ください。

②と③については、これまでの豆知識では取り上げていませんでした。この後、図を用いてお話します。

図1 閉塞前線を伴う前線の位置を推定するうえでの9つのポイント

注)①~⑨のポイントの中には「傾向」として紹介すべき内容が含まれるが、分かりやすさを優先し、全て断定的に表現した。閉塞点や前線の位置を推定する際、9つのポイント全てが当てはまるとは限らない。

また、上記の9つ以外にも、等相当温位線(豆知識19)や700hPa⾯の上昇流域(豆知識14)などに着目する方法もある。例えば、等相当温位線の集中帯や上昇流域は前線解析の指標となる。また、閉塞点付近は、寒気移流と暖気移流が激しくぶつかる所で、上昇流が周辺より強い傾向にある。

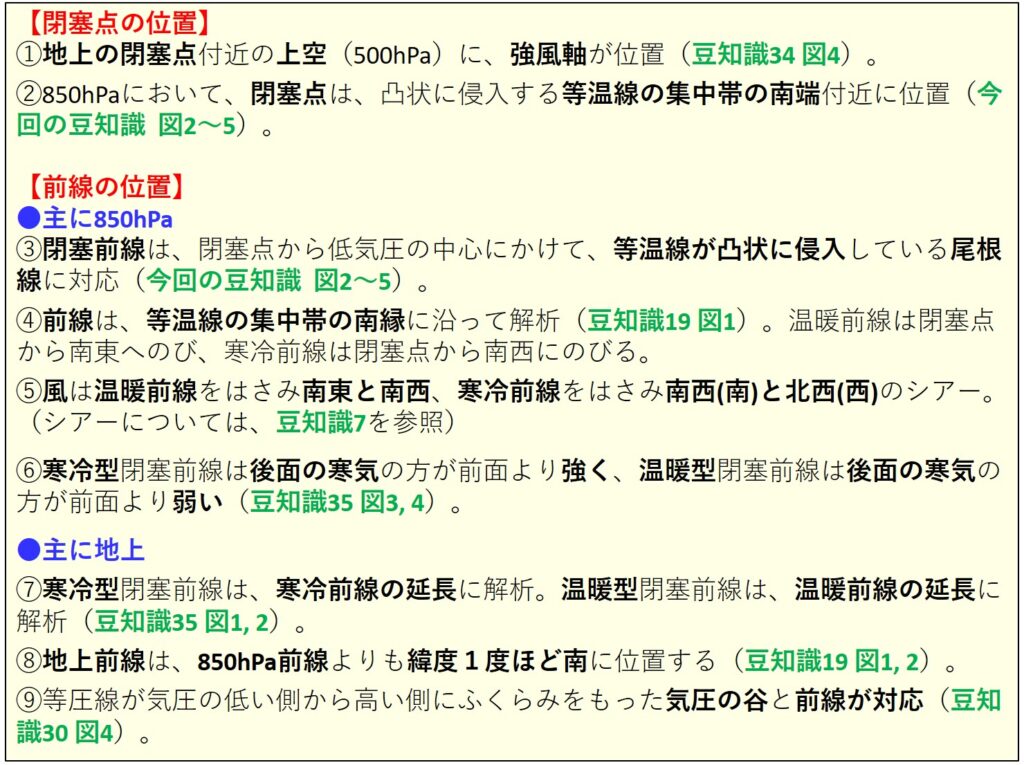

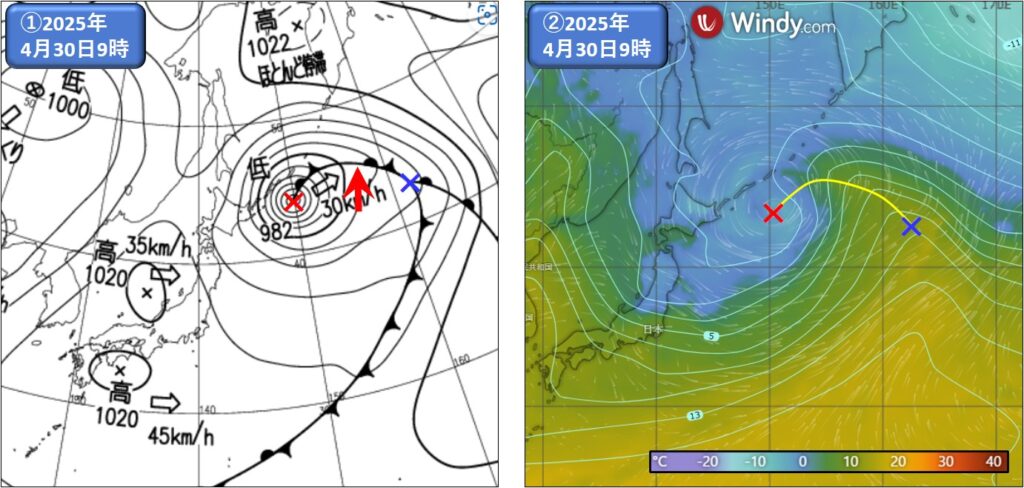

まずは図1②について、具体例を示します。すなわち「閉塞点は、凸状に侵入する等温線の集中帯の南端付近に位置する」ことを、2025年4月30日9時の事例(図2、3)で確認してみましょう。

図2②、図3①、図3②において、等温線はそれぞれ、実線(白色)、太実線、破線で示されています。それぞれの図において、これらの等温線の集中帯の南縁付近に、青の×印で示した閉塞点が位置していますね。

図2 2025年4月30日9時の地上実況天気図(①)及び850hPa 気温・風 予想図(②)(豆知識34図10を、一部改変して再掲載)

注)①は気象庁提供の天気図の一部を拡大。②は欧州中期予報センターの数値予報モデルによる予測値(Windy.comのwebサイトより入手)。

①:注目する低気圧の中心に、赤の×印を記入。そこからのびる閉塞前線に赤の矢印を記入。閉塞点に、青の×印を記入。

②:実線は等温線。気温の分布は、色を変えて表示。細く途切れた線は、風の流れを示す(実際のweb上では粒子アニメーションで表示)。①で示した「低気圧の中心」「閉塞前線」「閉塞点」と同じ場所に、それぞれ「赤の×印」「黄色の実線」「青の×印」を記入。

図3 2025年4月30日9時の850hPa 気温・風、700hPa鉛直流解析図(①)及び850hPa高層実況天気図(②)

注)①、②は気象庁提供の天気図の一部を拡大。

①:太実線は、850hPaの等温線。矢羽根は、850hPaの風向と風速。網掛け域は700hPaの上昇流域、白い区域は700hPaの下降流域。

②:実線は等高度線。破線は等温線。網掛け域は湿数3℃未満の湿潤域。矢羽根は風向と風速。

①、②:前の図で示した「低気圧の中心」「閉塞前線」「閉塞点」と同じ場所に、それぞれ「赤の×印」「緑色の実線」「青の×印」を記入。

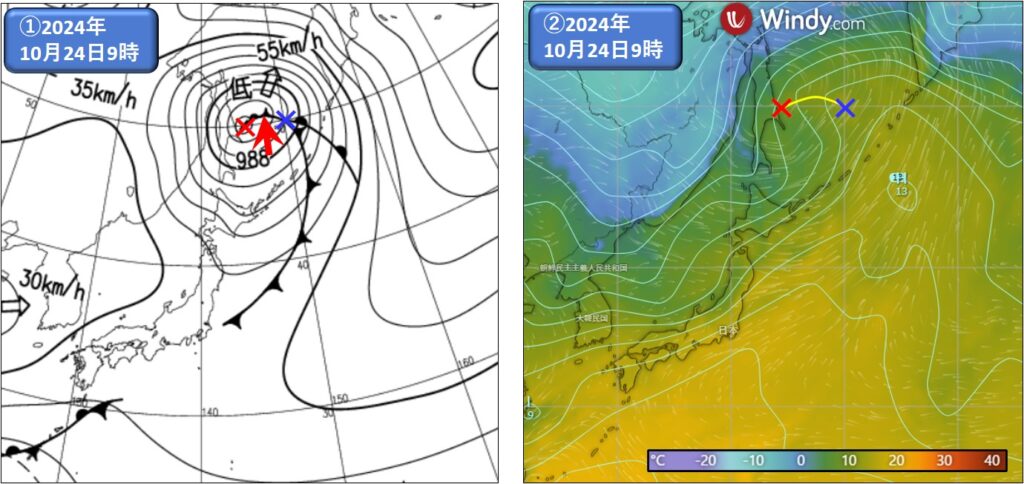

さらに、2024年10月24日9時の事例(図4、5)もみてみます。2025年4月30日の事例ほど明確ではありませんが、図4②、図5①、図5②においても、等温線の集中帯の南縁付近に、青の×印で示した閉塞点が位置しています。

図4 2024年10月24日9時の地上実況天気図(①)及び850hPa 気温・風 予想図(②)(豆知識34図11を、一部改変して再掲載)

注)注釈については、図2を参照。

図5 2024年10月24日9時の850hPa 気温・風、700hPa鉛直流解析図(①)及び850hPa高層実況天気図(②)

注)注釈については、図3を参照。

次に、図1③について、具体例を示します。すなわち「閉塞前線は、閉塞点から低気圧の中心にかけて、等温線が凸状に侵入している尾根線に対応する」ことを、2025年4月30日9時の事例(図2、3)で確認してみましょう。

図2②、図3①、図3②において、等温線(実線、太実線、破線)が凸状に侵入しており、その尾根線は、閉塞前線(黄色又は緑色の実線)に対応していますね。

さらに、2024年10月24日9時の事例(図4、5)もみてみます。2025年4月30日の事例ほど明確ではありませんが、図4②、図5①、図5②においても、等温線が凸状に侵入しており、その尾根線は、閉塞前線に対応しています。

以上、「閉塞点は、凸状に侵入する等温線の集中帯の南端付近に位置する(図1②)」「閉塞前線は、閉塞点から低気圧の中心にかけて、等温線が凸状に侵入している尾根線に対応する(図1③)」ことを確認しました。

しかし、この2つのポイントは、いつでもきれいに当てはまるとは限りません。今回紹介した、2025年4月30日9時(図2、3)、2024年10月24日9時(図4、5)の2事例は、豆知識35からの抜粋でした。豆知識35の他の事例をみてもわかるように、この2つのポイントが当てはまらない場合もあるので、その点はご注意ください。

閉塞前線の記入に関する気象予報士試験の問題

第63回気象予報士試験実技1

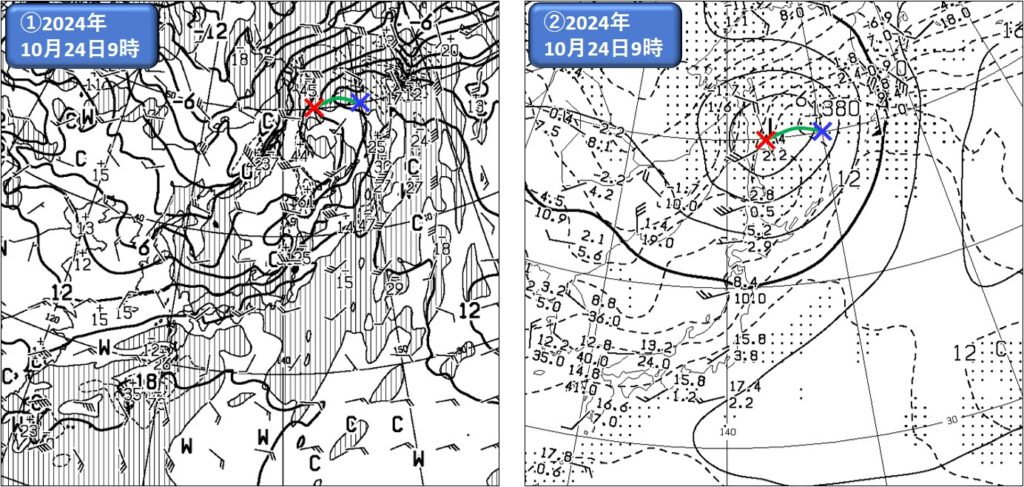

閉塞前線を伴う前線の記入に関する試験問題として、まず、第63回実技1問2(5)を取り上げます。図6~9は、その試験問題からの抜粋です。

図6 第63回実技1問2 (5)

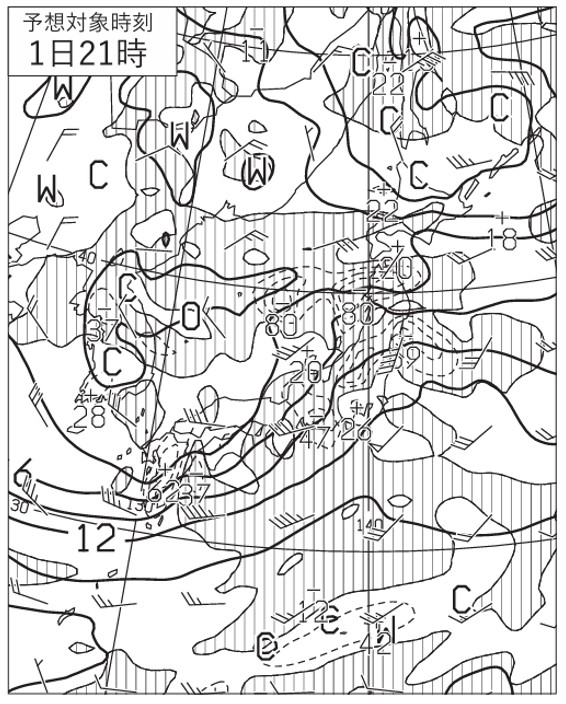

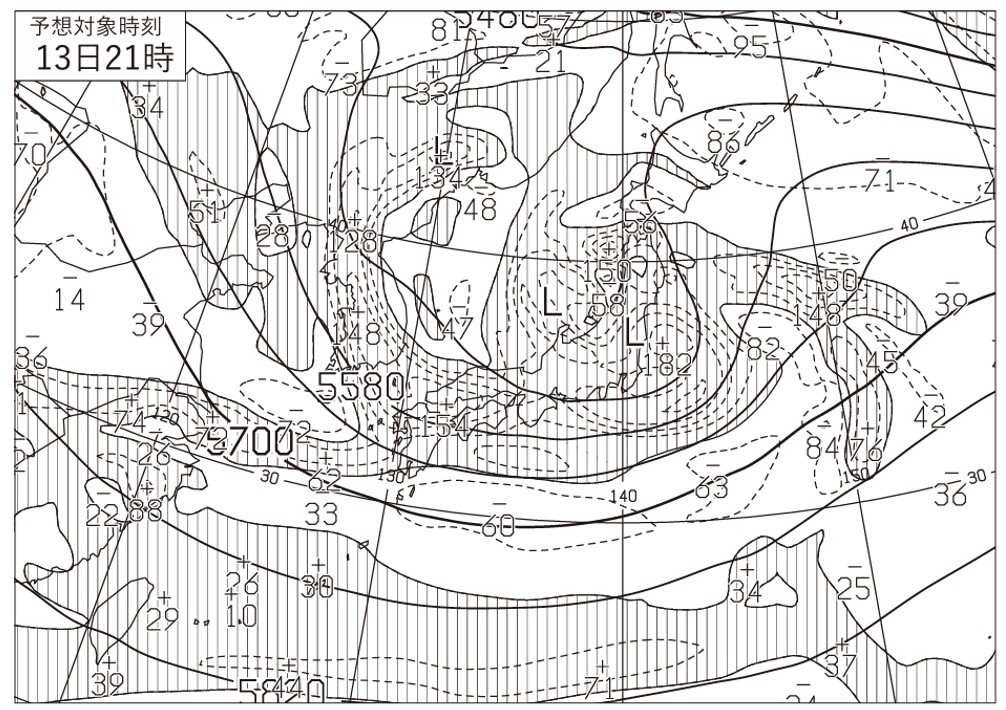

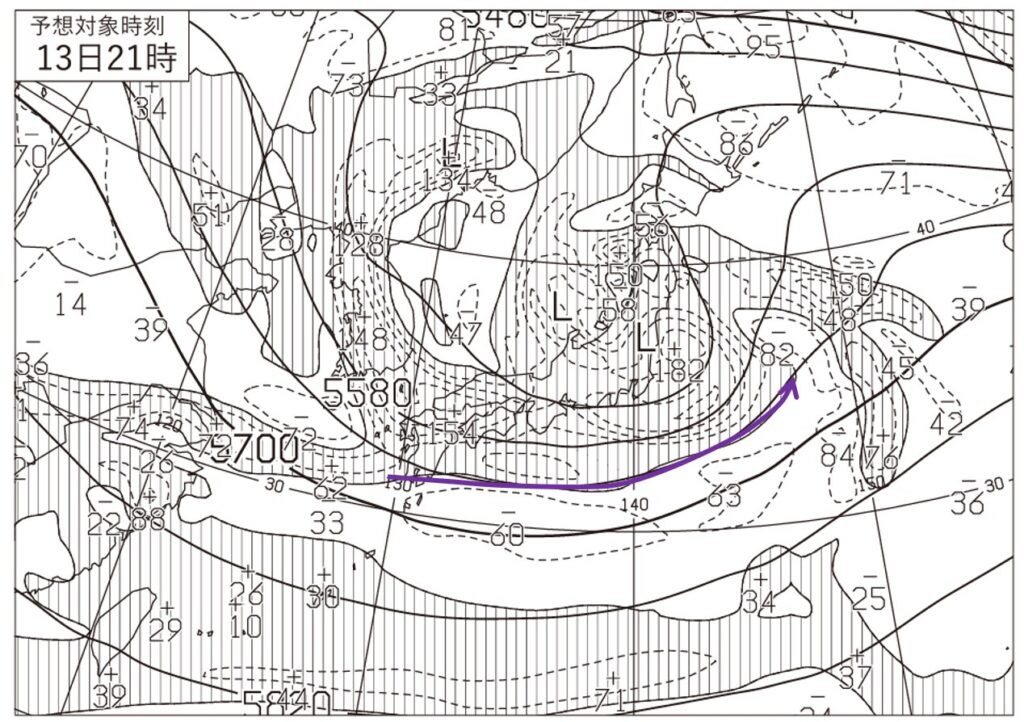

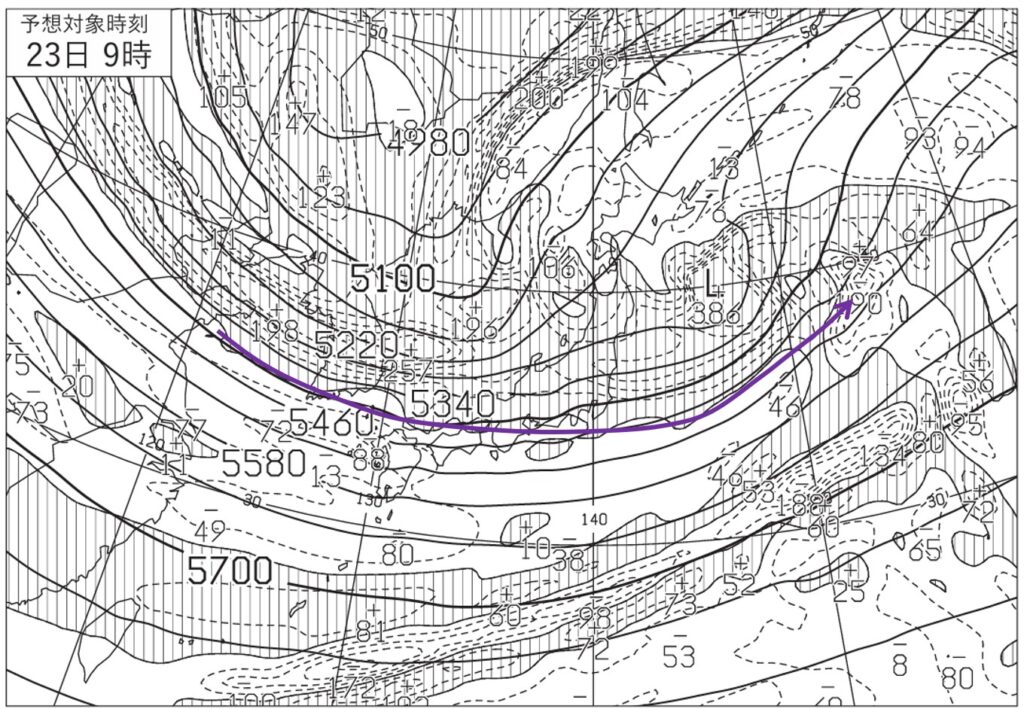

図7 500hPa高度・渦度24時間予想図(第63回実技1より引用)

注)太実線:高度(m)、破線および細実線:渦度(10-6 /s)(網掛け域:渦度>0)

初期時刻 XX年4月30日21時(12UTC)

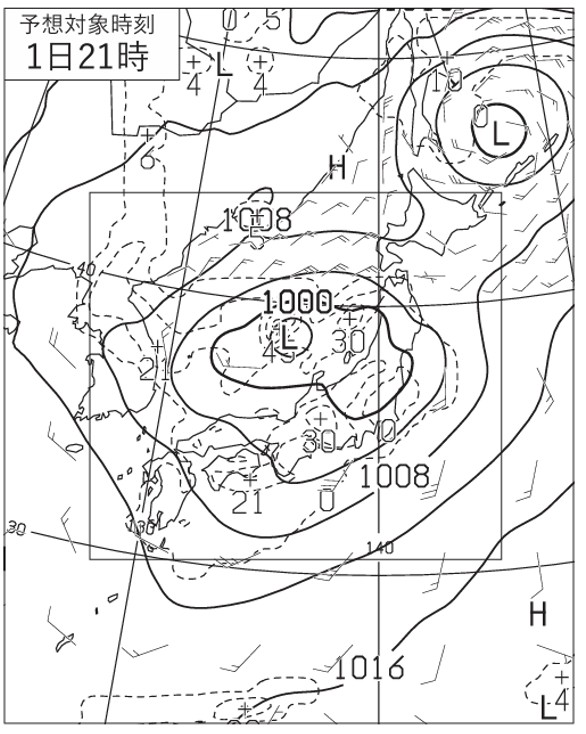

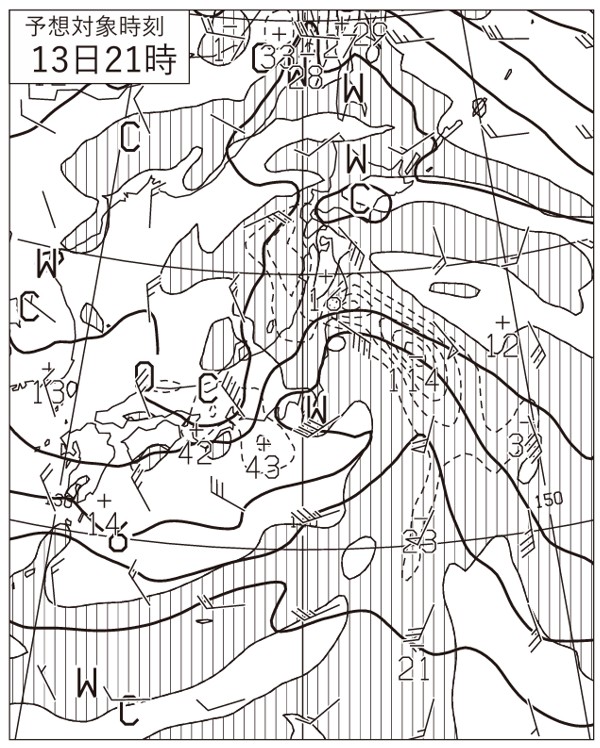

図8 850hPa気温・風、700hPa鉛直流24時間予想図(第63回実技1より引用)

注)太実線:850hPa気温(℃)、破線および細実線:700hPa鉛直p速度(hPa/h)(網掛け域:負領域)、矢羽:850hPa風向・風速(ノット)(短矢羽:5ノット、長矢羽:10ノット、旗矢羽:50ノット)

初期時刻 XX年4月30日21時(12UTC)

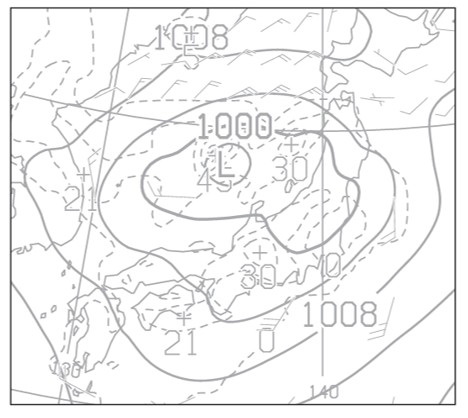

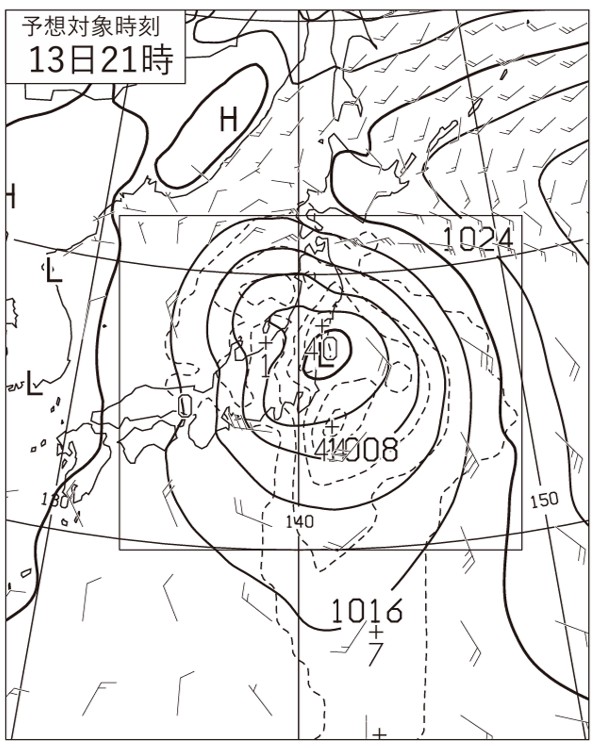

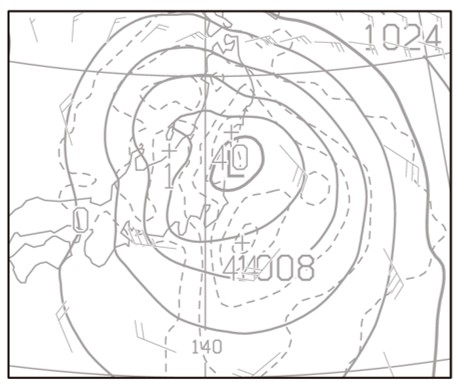

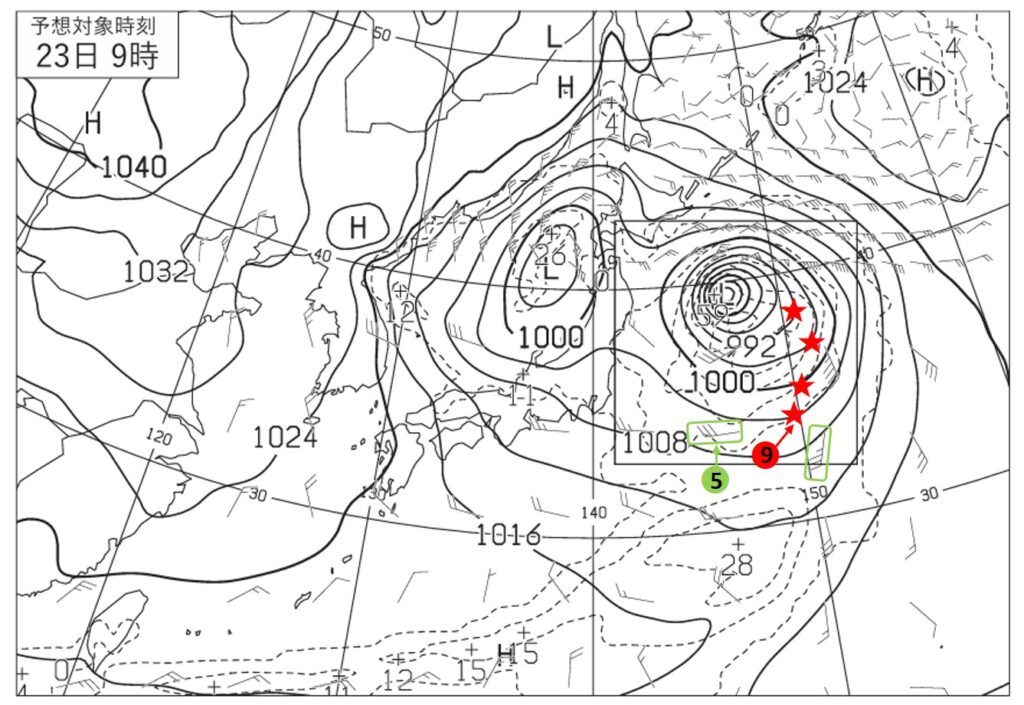

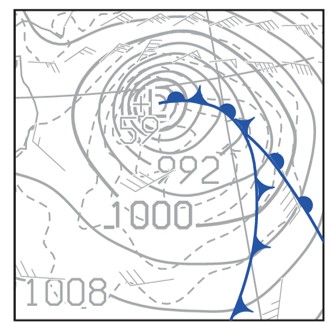

図9 地上気圧・降水量・風 24時間予想図(第63回実技1より引用)

注)実線:気圧(hPa)、破線:予想時刻前12時間降水量(mm)、四角枠:問2(5)の解答図の枠線 、矢羽:風向・風速(ノット)(短矢羽:5ノット、長矢羽:10ノット、旗矢羽:50ノット)

初期時刻 XX年4月30日21時(12UTC)

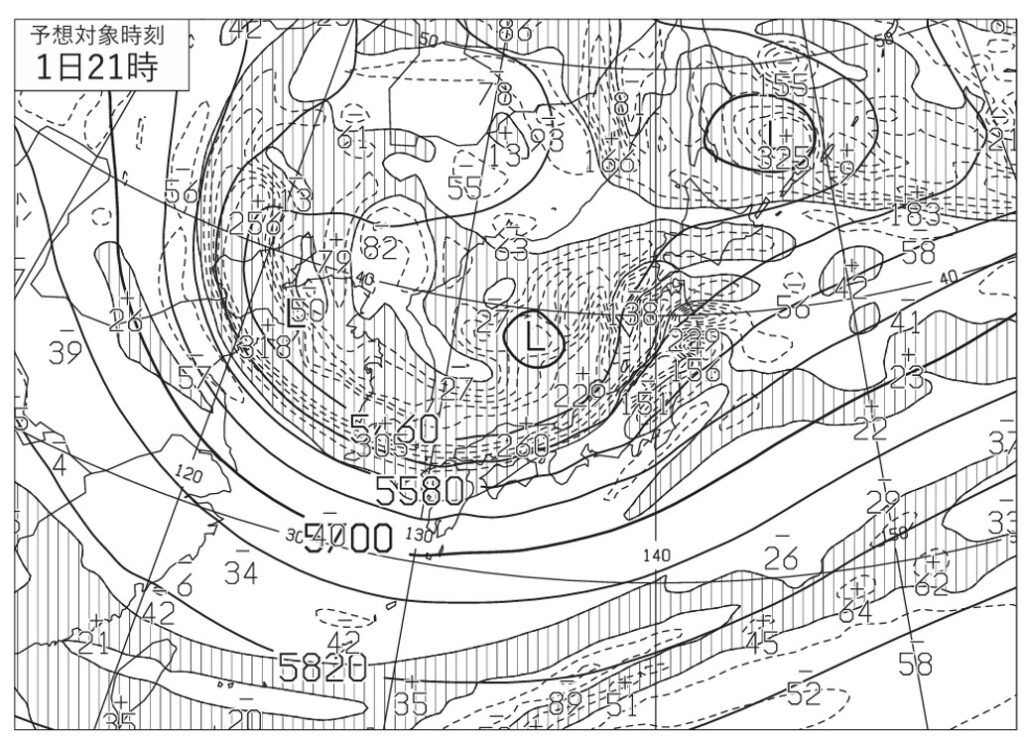

図10 第63回実技1問2 (5) の解答用紙(解答例は未記入)

図11は、前に掲載した500hPaの気象図(図7)に、解答を導くうえで注目する点を、書き加えたものです。豆知識10、34で述べたとおり、北側の正渦度域(網掛け領域)と、南側の負渦度域(白い領域)の境目が強風軸(渦度0線)となります。この考えに基づき、図11に、強風軸を紫の矢印で記入しました(この強風軸は、図12にも記入)。

図11 解答を導くうえで注目した点(500hPa気象図)

注)図7に、強風軸(渦度0線)を紫の矢印で記入したもの。

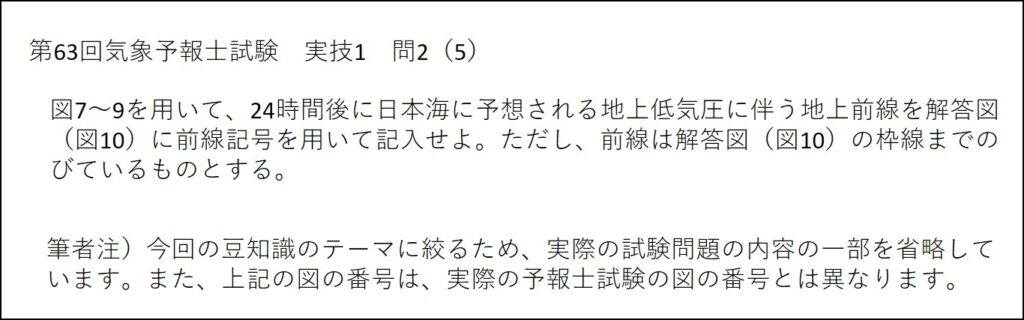

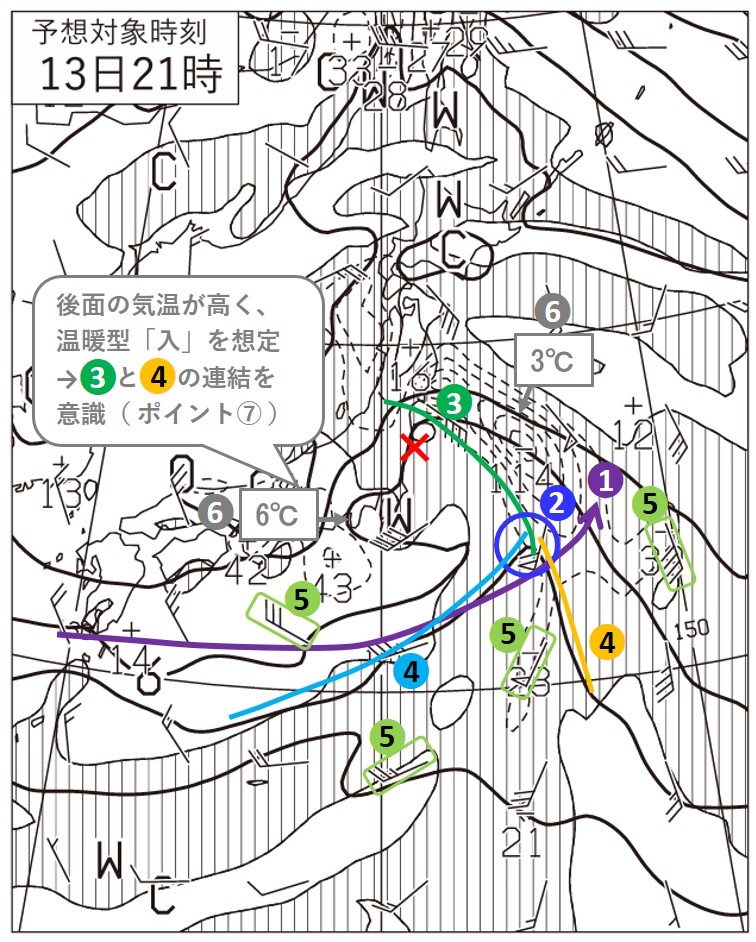

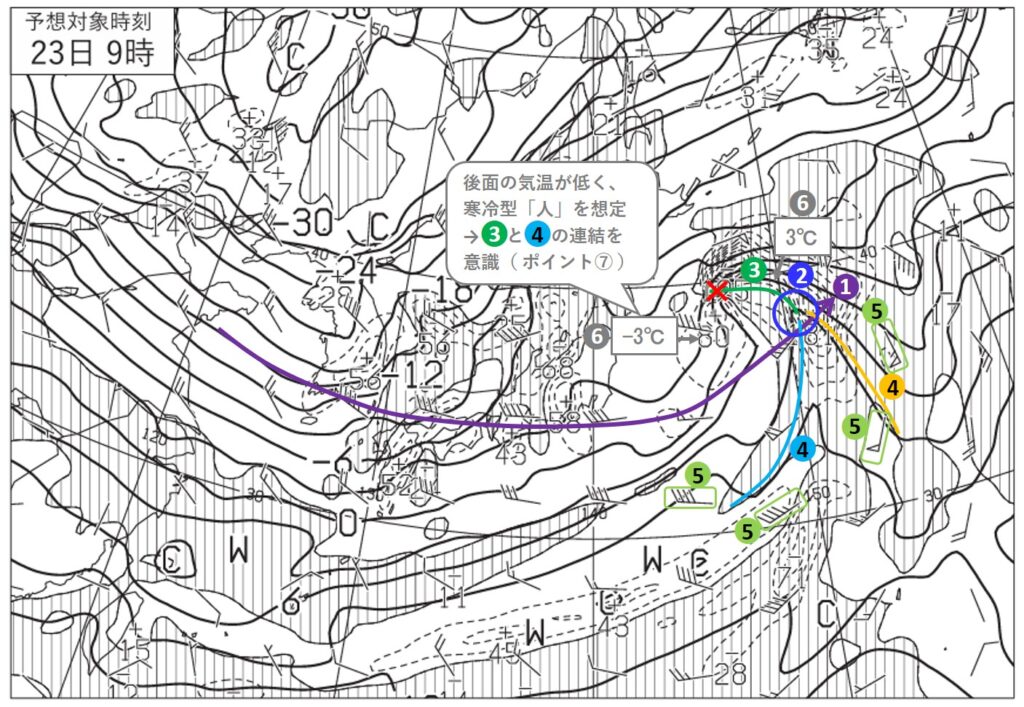

図12は、前に掲載した850hPaの気象図(図8)に、解答を導くうえで注目する点を、書き加えたものです。まず、地上での低気圧の中心位置を、赤の×印で記入。さらに、図1で整理したポイント①~⑦に関する情報を書き加えました。

図12 解答を導くうえで注目した点(850hPa気象図)

注)図8に、地上での低気圧の中心位置(赤の×印)、さらに、ポイント①~⑦(図1)に関する情報を書き加えたもの。

以下、閉塞点や前線を推定する手順を述べます。①の「強風軸上(紫色)のどこか」に、閉塞点を想定します。②の「凸状に侵入する、等温線の集中帯の南端付近(青の円で囲んだ付近)」に、閉塞点を想定します。③の「閉塞点から低気圧の中心にかけて、等温線が凸状に侵入している尾根線(緑色)」に、閉塞前線を想定します。①、②、③のエリアの重なりなどに注目し、閉塞点と閉塞前線の位置を推定します。

次に、④の「前線は等温線の集中帯の南縁に沿って解析され、温暖前線は閉塞点から南東へのび、寒冷前線は閉塞点から南西にのびる」に基づき、温暖前線(オレンジ色)、寒冷前線(薄い青)の位置を推定します。その際、⑤の「寒冷前線をはさんだ風向シアー(薄い緑)」も、参考にします。

さらに、⑥の「寒冷型閉塞前線は後面の寒気の方が前面より強く、温暖型閉塞前線は後面の寒気の方が前面より弱い」に基づき、後面と前面の気温を比較します。その結果、閉塞前線(緑色)は、その前面より後面の気温が低い傾向がみられ、寒冷型閉塞前線と考えられることから、「人」の字をイメージします(豆知識35)。加えて、⑦の「寒冷型閉塞前線は、寒冷前線の延長に解析。温暖型閉塞前線は、温暖前線の延長に解析される」に基づき、緑の閉塞前線(③)と薄い青の寒冷前線(④)の連結を意識します。

以上の①~⑦を総合的に検討して、850hPaにおける閉塞前線を伴う前線の位置を推定します。

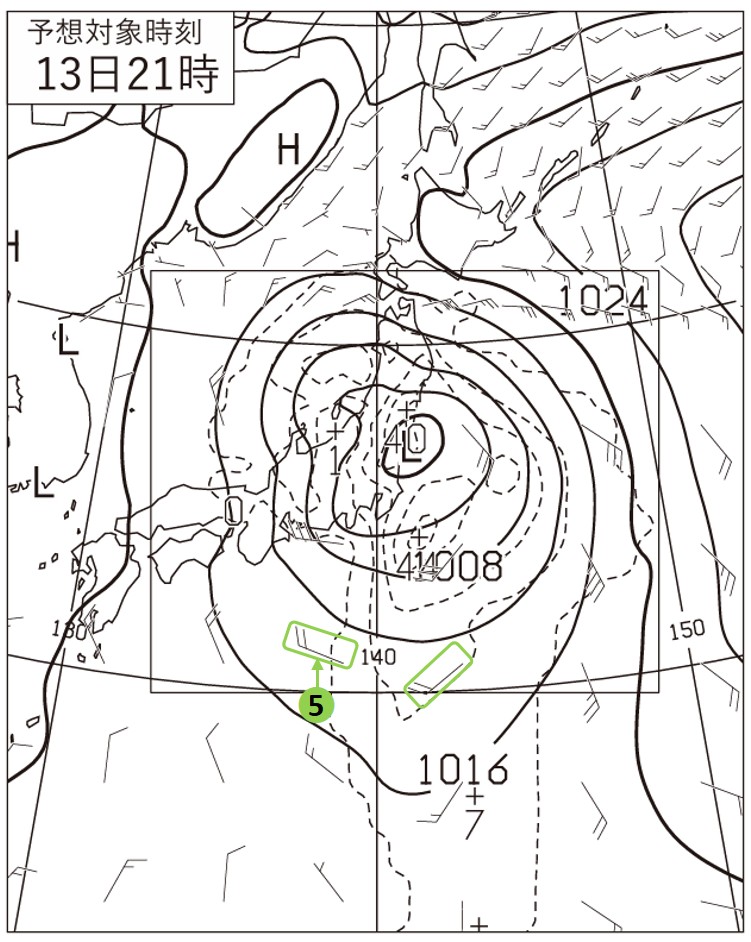

図13は、前に掲載した地上の気象図(図9)に、解答を導くうえで注目する点を、書き加えたものです。図12では、850hPaでの前線位置を推定しました。ただし、ポイント⑧のとおり「地上前線は、850hPa前線よりも緯度1度ほど南に位置」します。さらに、ポイント⑨のとおり「等圧線がふくらみをもった気圧の谷と前線が対応」することも意識しながら、解答用紙に地上の前線を記入します。

図13 解答を導くうえで注目した点(地上の気象図)

注)図9に、ポイント⑨(図1)に関する情報を、書き加えたもの。

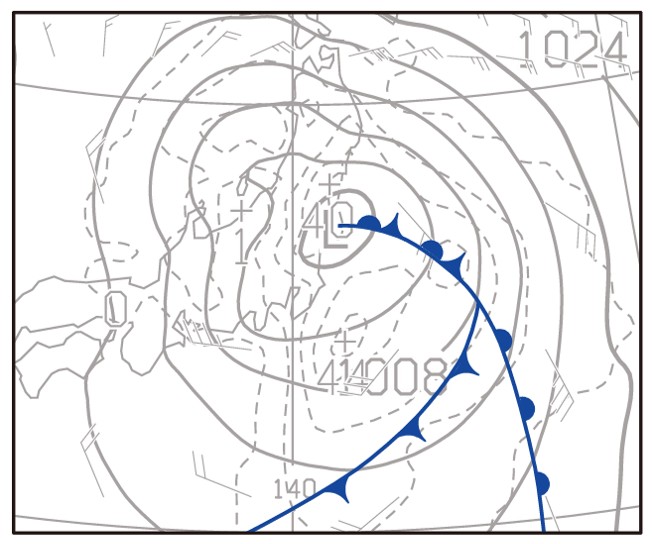

図14は、その地上前線を、前線記号を⽤いて記⼊した解答例です。

図14 第63回実技1問2 (5) の解答例(気象業務支援センター)

第62回気象予報士試験実技1

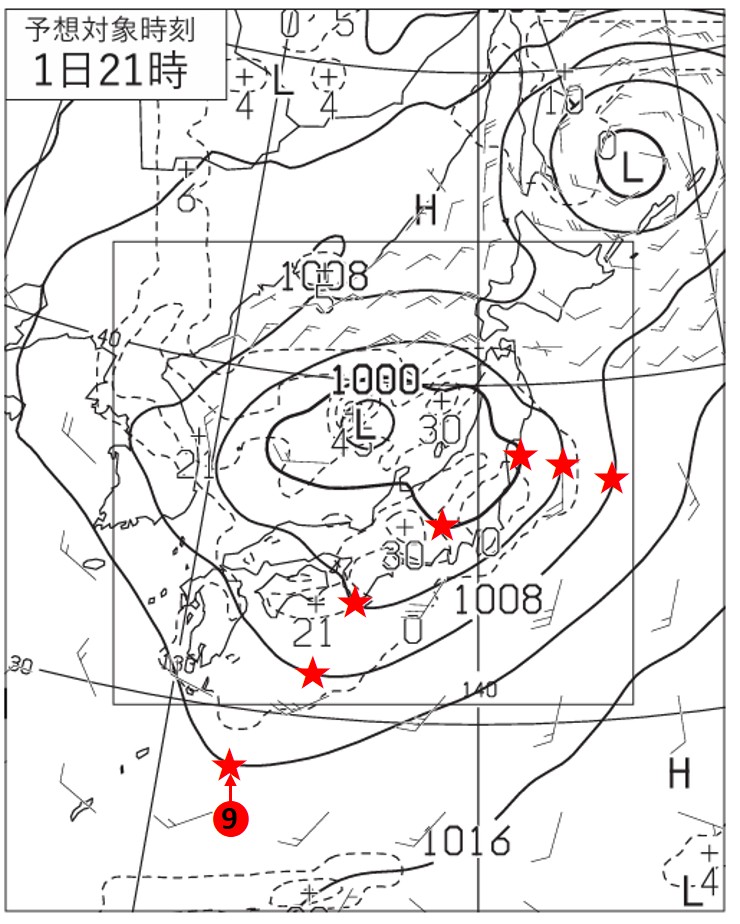

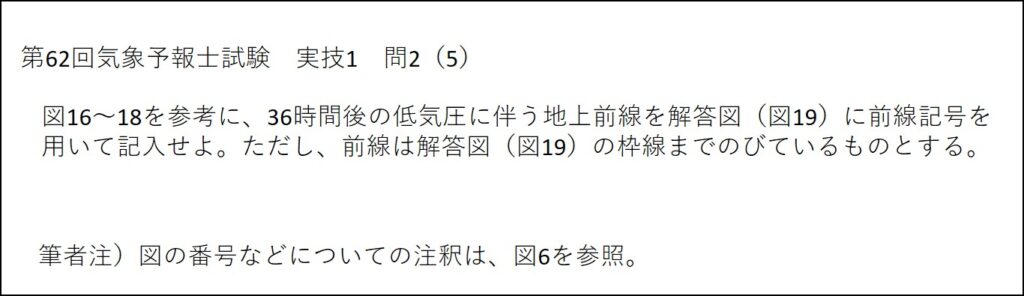

閉塞前線を伴う前線の記入に関する試験問題として、次に、第62回実技1問2(5)を取り上げます。図15~18は、その試験問題からの抜粋です。

図15 第62回実技1問2 (5)

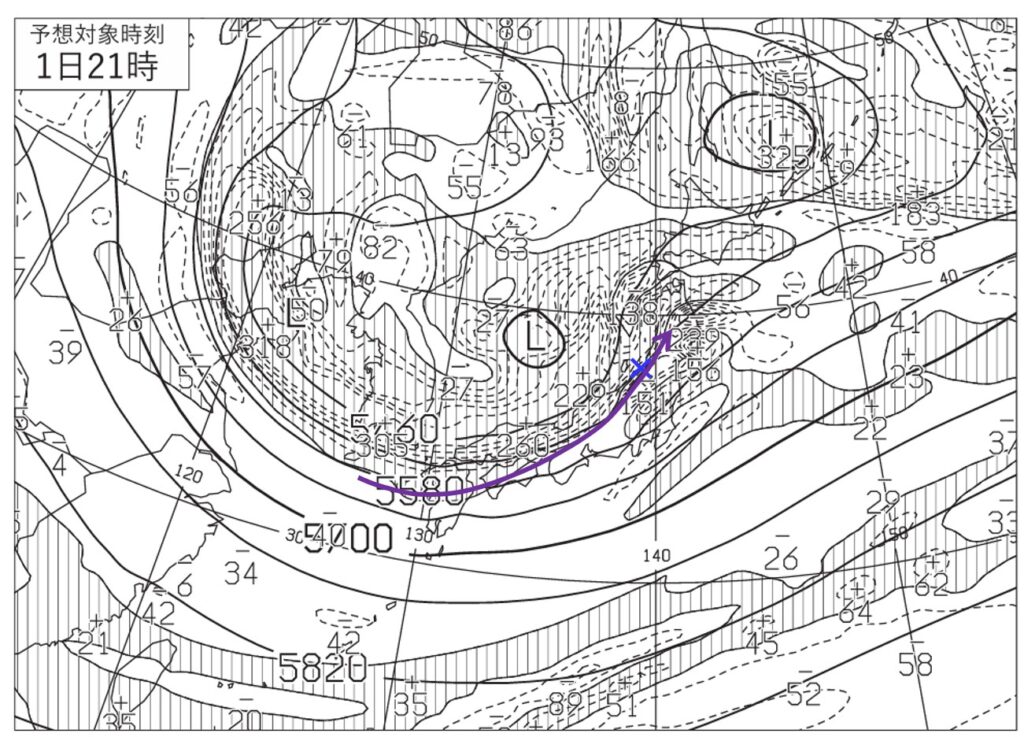

図16 500hPa高度・渦度36時間予想図(第62回実技1より引用)

注)太実線:高度(m)、破線および細実線:渦度(10-6 /s)(網掛け域:渦度>0)

初期時刻 XX年3月12日9時(00UTC)

図17 850hPa気温・風、700hPa鉛直流36時間予想図(第62回実技1より引用)

注)太実線:850hPa気温(℃)、破線および細実線:700hPa鉛直p速度(hPa/h)(網掛け域:負領域)、矢羽:850hPa風向・風速(ノット)(短矢羽:5ノット、長矢羽:10ノット、旗矢羽:50ノット)

初期時刻 XX年3月12日9時(00UTC)

図18 地上気圧・降水量・風 36時間予想図(第62回実技1より引用)

注)実線:気圧(hPa)、破線:予想時刻前12時間降水量(mm)、四角枠:問2(5)の解答図の枠線 、矢羽:風向・風速(ノット)(短矢羽:5ノット、長矢羽:10ノット、旗矢羽:50ノット)

初期時刻 XX年3月12日9時(00UTC)

図19 第62回実技1問2 (5) の解答用紙(解答例は未記入)

図20は、前に掲載した500hPaの気象図(図16)に、解答を導くうえで注目する点を、書き加えたものです。つまり、強風軸を紫の矢印で記入しました(この強風軸は、図21にも記入)。

図20 解答を導くうえで注目した点(500hPa気象図)

注)図16に、強風軸(渦度0線)を紫の矢印で記入したもの。

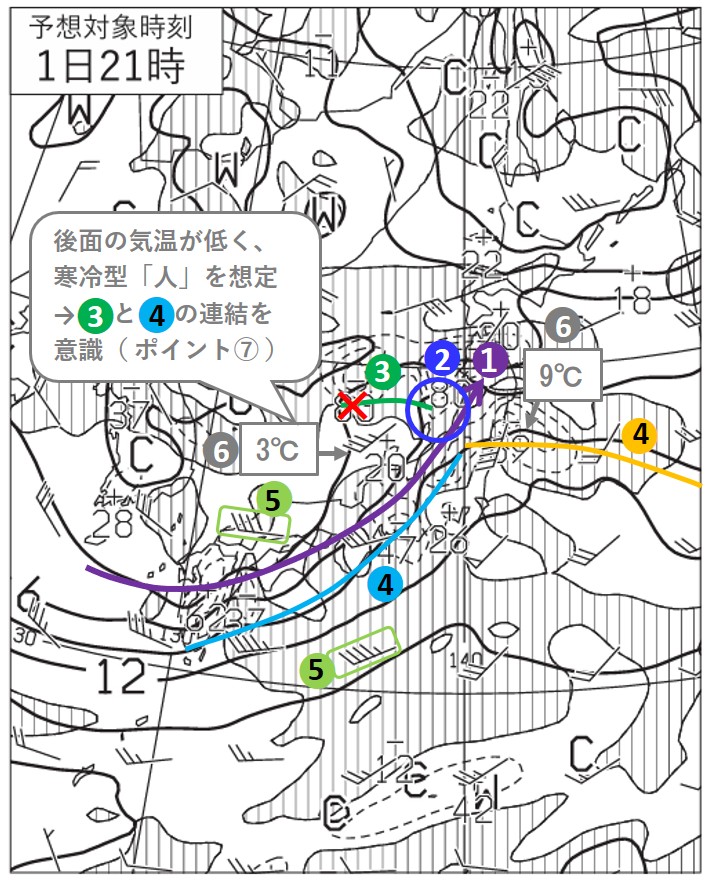

図21は、前に掲載した850hPaの気象図(図17)に、解答を導くうえで注目する点を、書き加えたものです。まず、地上での低気圧の中心位置を、赤の×印で記入。さらに、ポイント①~⑦に関する情報を書き加えました。

図21 解答を導くうえで注目した点(850hPa気象図)

注)図17に、地上での低気圧の中心位置(赤の×印)、さらに、ポイント①~⑦(図1)に関する情報を書き加えたもの。

以下、閉塞点や前線を推定する手順を簡単に述べます(手順の詳細は、図12の説明文を参照)。①の「強風軸上(紫色)」、及び②の「等温線の集中帯の南端付近(青の円で囲んだ付近)」に、閉塞点を想定します。③の「等温線が凸状に侵入している尾根線(緑色)」に、閉塞前線を想定します。①、②、③を基に、閉塞点と閉塞前線の位置を推定します。

次に、④の「前線は、等温線の集中帯の南縁に沿って解析される」に基づき、温暖前線(オレンジ色)、寒冷前線(薄い青)の位置を推定。その際、⑤の「寒冷前線、及び温暖前線をはさんだ風向シアー(薄い緑)」も、参考にします。

さらに、⑥の「寒冷型閉塞前線と温暖型閉塞前線の特徴」に基づき、後面と前面の気温を比較します。その結果、閉塞前線(緑色)は、その前面より後面の気温が高い傾向がみられ、温暖型閉塞前線と考えられることから、「入」の字をイメージします。加えて、⑦の「温暖型閉塞前線は、温暖前線の延長に解析される」に基づき、緑の閉塞前線(③)とオレンジ色の温暖前線(④)の連結を意識します。

以上の①~⑦を総合的に検討して、850hPaにおける閉塞前線を伴う前線の位置を推定します。

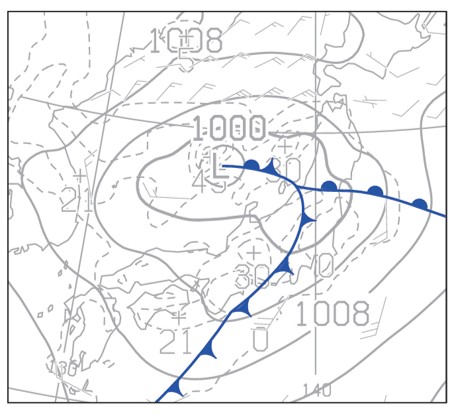

図22は、前に掲載した地上の気象図(図18)に、解答を導くうえで注目する点を、書き加えたものです。図21では、850hPaでの前線位置を推定しました。ただし、ポイント⑧のとおり「地上前線は、850hPa前線よりも緯度1度ほど南に位置」します。さらに、ポイント⑤の「寒冷前線をはさんだ風向シアー(薄い緑)」も意識しながら、解答用紙に地上の前線を記入します。

図22 解答を導くうえで注目した点(地上の気象図)

注)図18に、ポイント⑧(図1)に関する情報を、書き加えたもの。

図23は、その地上前線を、前線記号を⽤いて記⼊した解答例です。

図23 第62回実技1問2 (5) の解答例(気象業務支援センター)

第61回気象予報士試験実技1

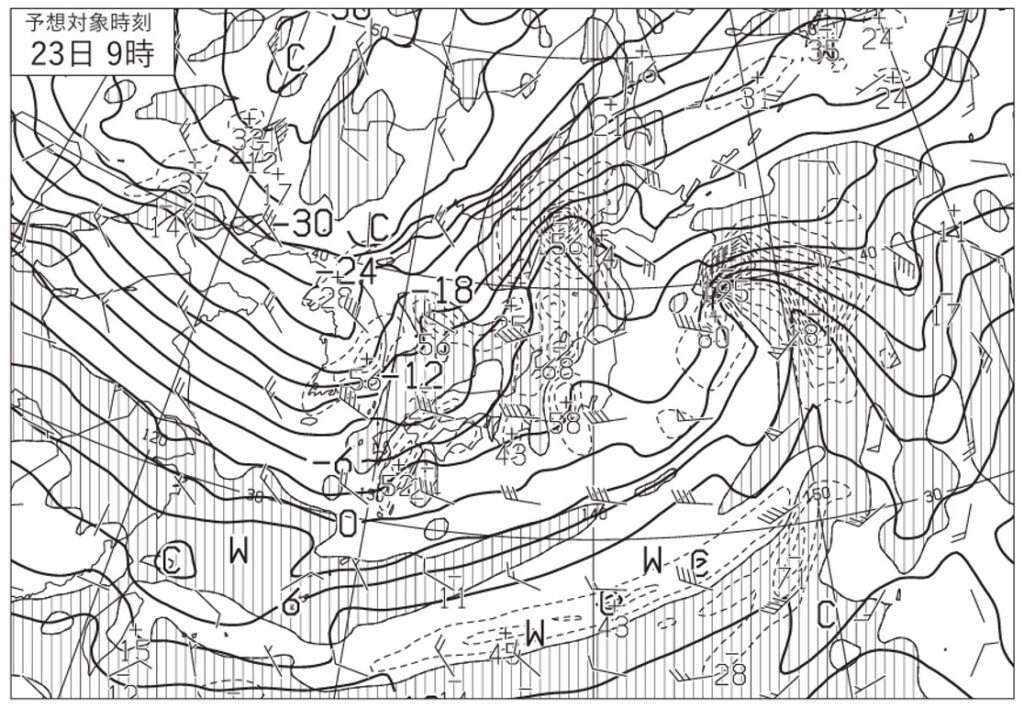

閉塞前線を伴う前線の記入に関する試験問題として、次に、第61回実技1問2(3)を取り上げます。図24~27は、その試験問題からの抜粋です。

図24 第61回実技1問2 (3)

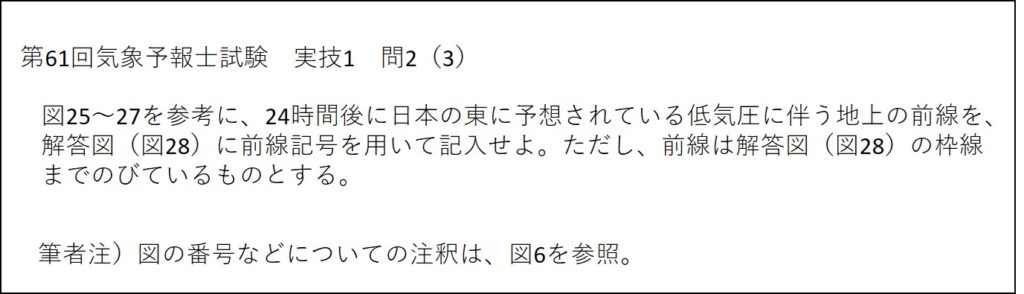

図25 500hPa高度・渦度24時間予想図(第61回実技1より引用)

注)太実線:高度(m)、破線および細実線:渦度(10-6 /s)(網掛け域:渦度>0)

初期時刻 XX年1月22日9時(00UTC)

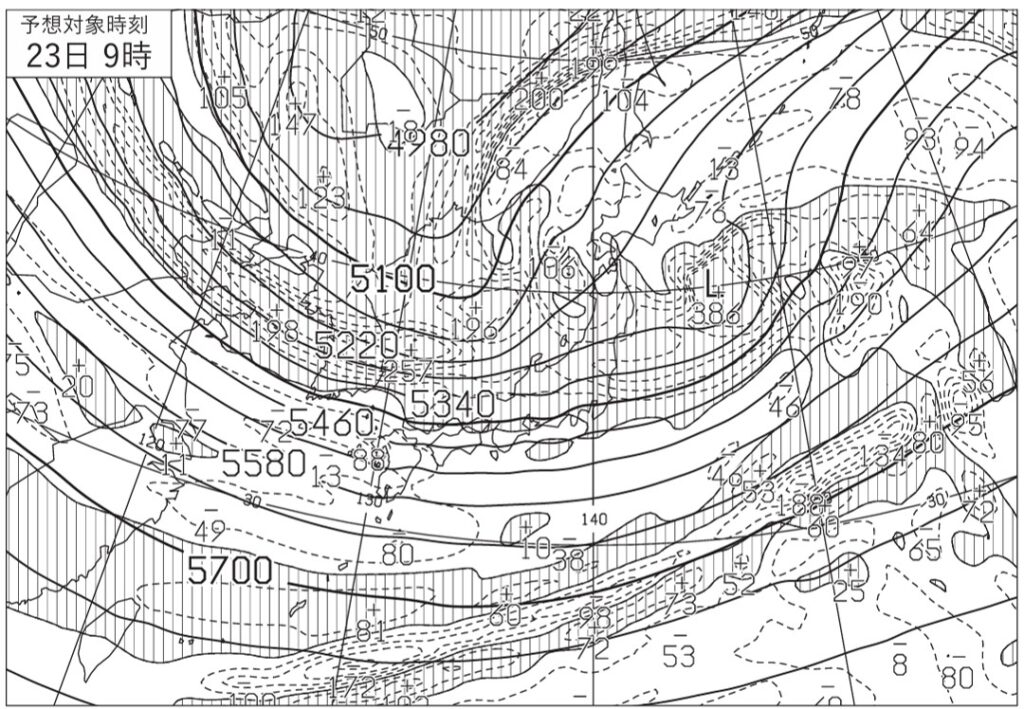

図26 地上気圧・降水量・風 24時間予想図(第61回実技1より引用)

注)実線:気圧(hPa)、破線:予想時刻前12時間降水量(mm)、四角枠:問2(3)の解答図の枠線 、矢羽:風向・風速(ノット)(短矢羽:5ノット、長矢羽:10ノット、旗矢羽:50ノット)

初期時刻 XX年1月22日9時(00UTC)

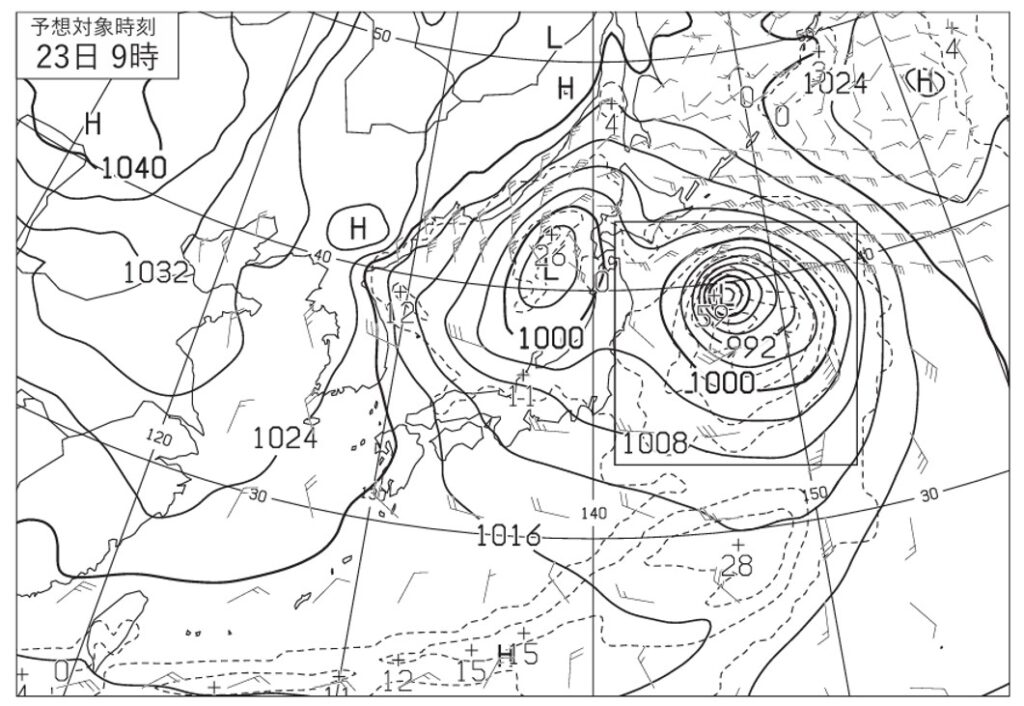

図27 850hPa気温・風、700hPa鉛直流24時間予想図(第61回実技1より引用)

注)太実線:850hPa気温(℃)、破線および細実線:700hPa鉛直p速度(hPa/h)(網掛け域:負領域)、矢羽:850hPa風向・風速(ノット)(短矢羽:5ノット、長矢羽:10ノット、旗矢羽:50ノット)

初期時刻 XX年1月22日9時(00UTC)

図28 第61回実技1問2 (3) の解答用紙(解答例は未記入)

図29は、前に掲載した500hPaの気象図(図25)に、解答を導くうえで注目する点を、書き加えたものです。つまり、強風軸を紫の矢印で記入しました(この強風軸は、図30にも記入)。

図29 解答を導くうえで注目した点(500hPa気象図)

注)図25に、強風軸(渦度0線)を紫の矢印で記入したもの。

図30は、前に掲載した850hPaの気象図(図27)に、解答を導くうえで注目する点を、書き加えたものです。まず、地上での低気圧の中心位置を、赤の×印で記入。さらに、ポイント①~⑦に関する情報を書き加えました。

図30 解答を導くうえで注目した点(850hPa気象図)

注)図27に、地上での低気圧の中心位置(赤の×印)、さらに、ポイント①~⑦(図1)に関する情報を書き加えたもの。

以下、閉塞点や前線を推定する手順を簡単に述べます(説明の詳細は、図12の説明文を参照)。①の「強風軸上(紫色)」、及び②の「等温線の集中帯の南端付近(青の円で囲んだ付近)」に、閉塞点を想定します。③の「等温線が凸状に侵入している尾根線(緑色)」に、閉塞前線を想定します。①、②、③を基に、閉塞点と閉塞前線の位置を推定します。

次に、④の「前線は、等温線の集中帯の南縁に沿って解析される」に基づき、温暖前線(オレンジ色)、寒冷前線(薄い青)の位置を推定。その際、⑤の「前線をはさんだ風向シアー(薄い緑)」も、参考にします。

さらに、⑥の「閉塞前線の特徴」に基づき、後面と前面の気温を比較します。その結果、閉塞前線(緑色)は、その前面より後面の気温が低い傾向がみられ、寒冷型閉塞前線と考えられることから、「人」の字をイメージします。加えて、⑦の「寒冷型閉塞前線は、寒冷前線の延長に解析される」に基づき、緑の閉塞前線(③)と薄い青の寒冷前線(④)の連結を意識します。

以上の①~⑦を総合的に検討して、850hPaにおける閉塞前線を伴う前線の位置を推定します。

図31は、前に掲載した地上の気象図(図26)に、解答を導くうえで注目する点を、書き加えたものです。図30では、850hPaでの前線位置を推定しました。ただし、ポイント⑧のとおり「地上前線は、850hPa前線よりも緯度1度ほど南に位置」します。さらに、ポイント⑤の「寒冷前線をはさんだ風向シアー(薄い緑)」、ポイント⑨の「等圧線がふくらみをもった気圧の谷と前線が対応」も意識して、解答用紙に地上の前線を記入します。

図31 解答を導くうえで注目した点(地上の気象図)

注)図26に、ポイント⑤、⑨(図1)に関する情報を、書き加えたもの。

図32は、その地上前線を、前線記号を⽤いて記⼊した解答例です。

図32 第61回実技1問2 (3)の解答例(気象業務支援センター)

さいごに

前線解析については、地表の熱や摩擦の影響を受けにくい850hPaで前線の位置と種類を決め、それをもとにして地上の前線を決めることが基本です。

低気圧の最盛期(閉塞期)において、閉塞点と前線の位置を推定する際も、その基本は同じです。ただし、前線の閉塞時は、状況が少し複雑であることから、総合的な解析が必要となります。今回、紹介したポイント①~⑨(図1)が、このような総合的な解析を行う際の参考になれば幸いです。

今回の豆知識で参考にした図書等

●安斎政雄(1998) 新・天気予報の手引(改訂29版),日本気象協会

●岩槻秀明(2017) 気象学のキホンがよ~くわかる本(第3版),秀和システム

●気象業務支援センターのwebサイト

●気象庁のwebサイト

●北畠尚子(2000)日本海で閉塞した低気圧の構造と変化,天気47: 357-370

●中島俊夫(2022)イラスト図解 よくわかる気象学 実技編,ナツメ社

●山岸米二郎(2007)気象予報のための前線の知識,オーム社

●Windy.comのwebサイト