はじめに

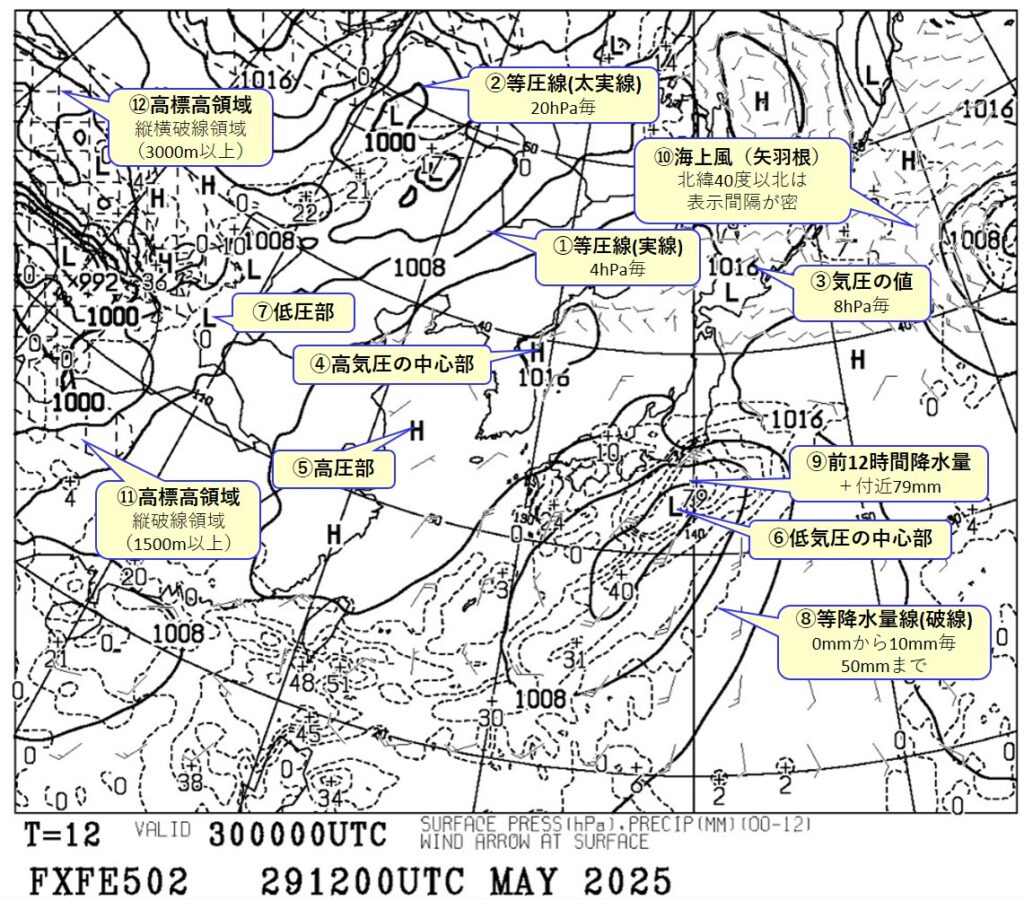

今回紹介するのは、「極東地上気圧・降水量・風予想図」です。三つの気象要素は「気圧、降水量、風」の順ではなく「気圧、風、降水量」の順に呼ばれることがあります。また、「風」の代わりに「海上風」の名称が用いられる場合もあります。

地上気圧・降水量・風予想図は、様々な気象要素の変化の結果として、地上でどのような気圧配置になり、どの程度の降水や風が予想されるかを表しています。

今回の豆知識では、まず、地上気圧・降水量・風予想図にはどういう特徴があるのか、具体例を使ってお話します。さらに、関連する過去の気象予報士試験の問題を紹介します。

地上気圧・降水量・風予想図の具体例

早速、具体例をみていきましょう。図1は、日本標準時(JST)で2025年5月29日21時、協定世界時(UTC)で5月29日12時を初期値とする12時間予想図です(日本標準時と協定世界時については、豆知識26参照)。

地上気圧・降水量・風予想図には、12時間後、24時間後、36時間後、48時間後、72時間後の予想図があります。今回は、12時間予想図(図1)を用いて、以下の4項目を中心にお話します。

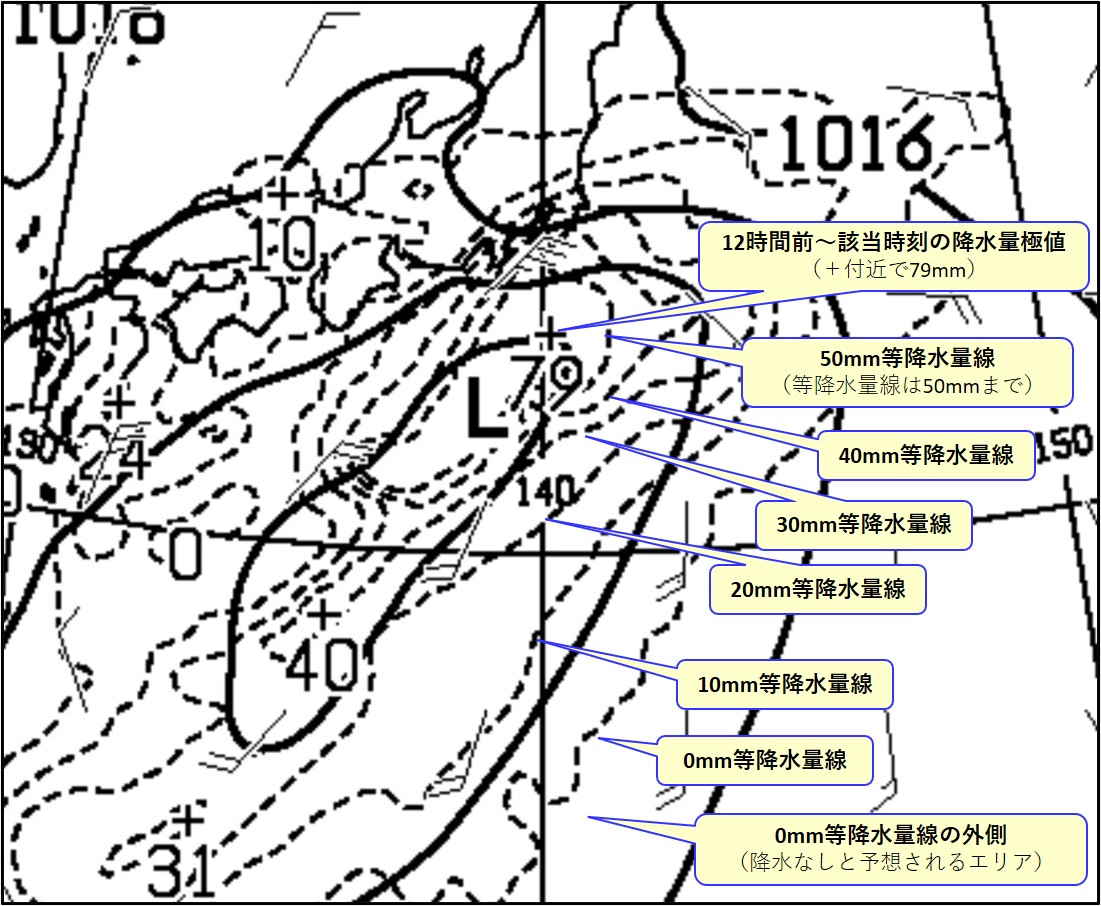

図1 極東地上気圧・降水量・風予想図(気象庁)に描かれている各種情報の説明

注)原図は、2025年5月29日21時(5月29日12時UTC)を初期値とする5月30日9時(5月30日0時UTC)の予想図(12時間予想図)。この図を用いて注目する箇所に、①~⑫の番号とその内容を書き込んだ。

等圧線

地上気圧・降水量・風予想図(図1)では、等圧線は1000hPaを基準に、4hPa毎に実線で(図1①)、20hPa毎に太実線で示します(図1②)。また、気圧の値は、8hPa毎に記入します(図1③)。

高気圧、低気圧

地上気圧・降水量・風予想図(図1)では、高気圧(図1④)や高圧部(図1⑤)の中心付近に「H」、低気圧(図1⑥)や低圧部(図1⑦)の中心付近に「L」の文字を記載します。

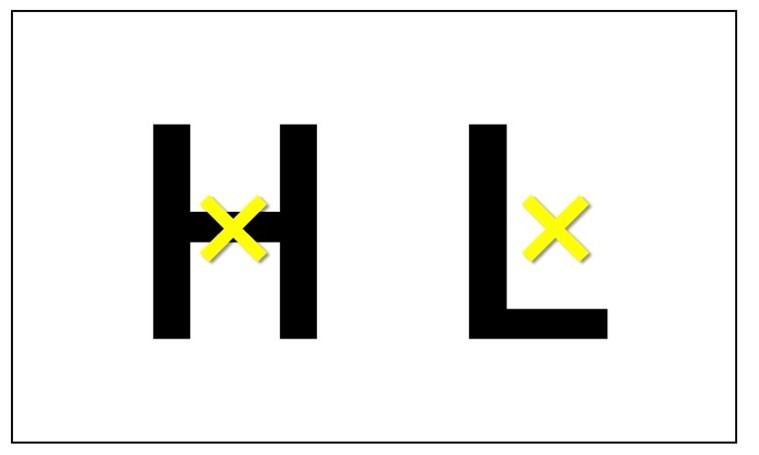

豆知識25で述べたとおり、地上実況天気図の場合、高気圧(H)や低気圧(L)の中心位置には×マークが記載され、その付近に中心気圧が数値で示されています。

ただし、地上気圧・降水量・風予想図(図1)には、高気圧や低気圧の中心位置や中心気圧の詳細は記載されていません。この天気図では、高気圧や低気圧の中心は、図2の黄色の×印付近に位置します。また、高気圧と低気圧(HとL)に最も近い等圧線の値を、中心気圧として考えます。

図2 地上気圧・降水量・風予想図における高気圧(H)と低気圧(L)の中心位置(模式図)

降水量

地上気圧・降水量・風予想図(図1)では、12時間前(72時間予想図は24時間前)から予想時刻までの降水量を示します。つまり、この予想図で対象とする降水量は、予想時刻までに降る合計値であって、予想時刻以降の値ではありません。

降水量は0mmから10mm毎に、最大50mmまで、等降水量線を破線で示します(図1⑧)。また、+地点付近のポイントの降水量(降水量の極大値)も示します(図1⑨)。

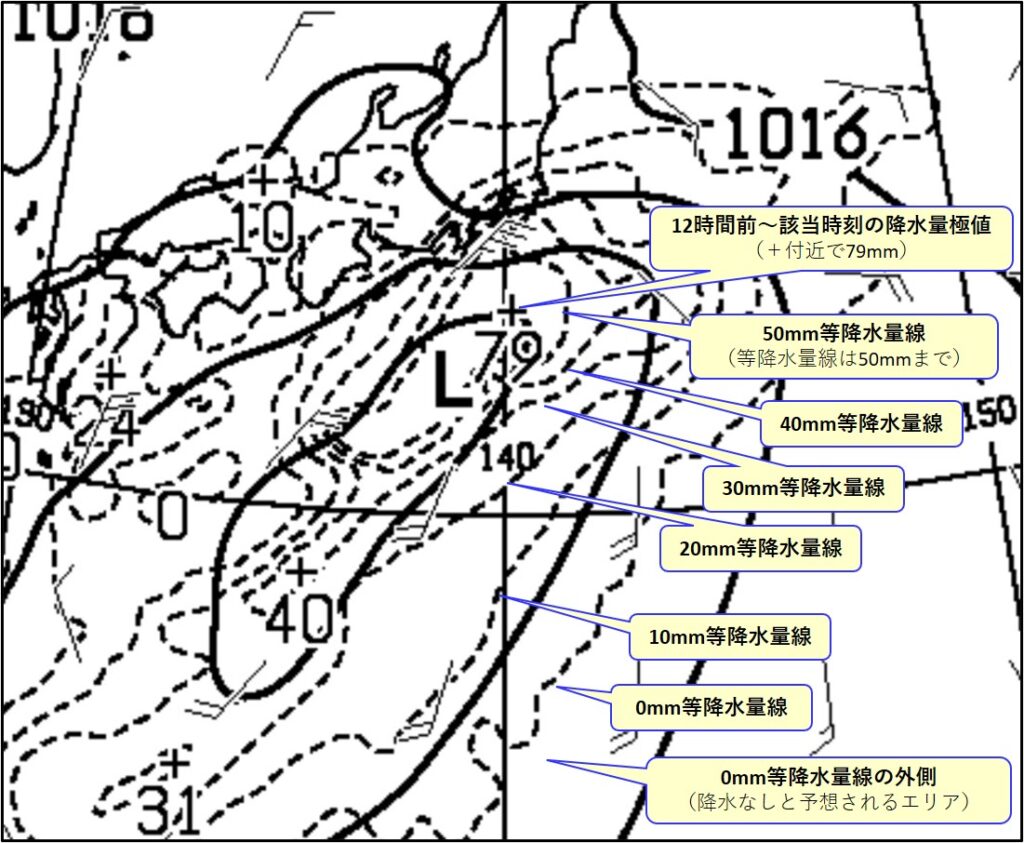

図3は、図1の一部を拡大したものです。この図では、0、10、20、30、40及び50mmの等降水量線が引かれており、その内側には、降水量の極大値(+付近79mm)が記載されています。この間には、60、70mmの等降水量線はありません。つまり、等降水量線の最大は50mmであることが確認できます。なお、0mm等降水量線の外側は、「降水なし」と予想されるエリアとみなすことができます。

図3 極東地上気圧・降水量・風予想図(気象庁)に描かれている降水に関する情報の説明

注)原図は図1と同じ(一部を拡大)。この図を用い、注目する箇所に、その内容を書き込んだ。

海上風、ほか

再び図1(地上気圧・降水量・風予想図)をご覧ください。この予想図では、海上の船舶が利用すること等を想定し、海上の風向・風速を矢羽根で示します(図1⑩)。なお、北緯40度以北では、海上風の表示間隔が密になっています。

その他、地上気圧・降水量・風予想図の留意事項を述べます。1500m以上の領域は縦の破線(図1⑪)、3,000m以上の領域は縦横の破線(図1⑫)で示されています。これらの高標高領域は、標高が高いため周囲との整合性が取れていない可能性があります。よって、この付近のデータは、参考値として利用します。また、地上気圧・降水量・風予想図には前線は示されていないことも、頭に入れておきましょう。

気象予報士試験での出題例

低気圧の移動に関する問題(6例)

過去の気象予報士試験において、地上気圧・降水量・風予想図を用いて、低気圧の移動に関する問題が出された例を、6つ紹介します。

第62回気象予報士試験実技1

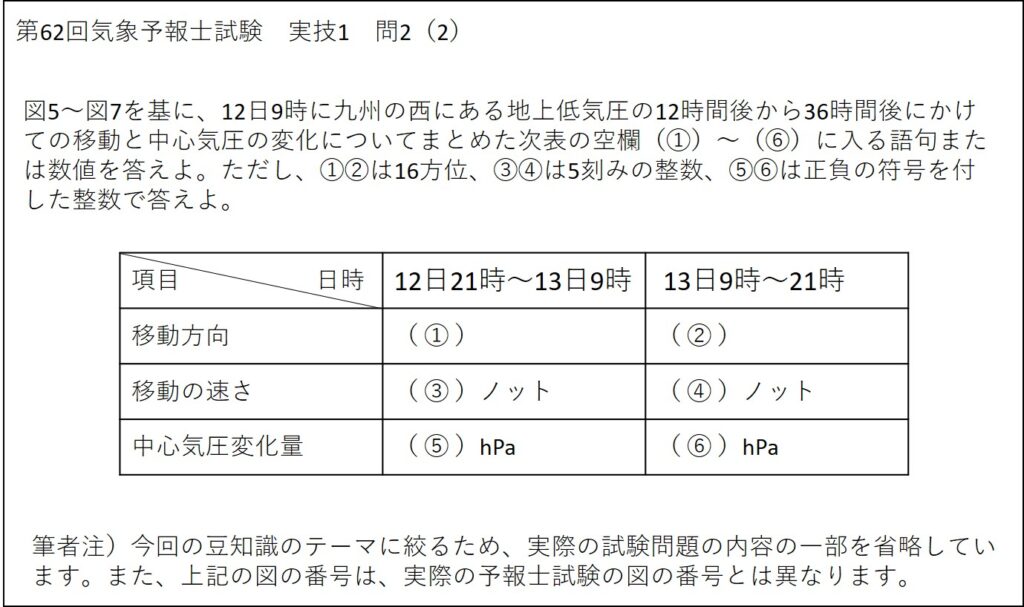

図4~7は、第62回実技1問2(2)からの抜粋です。これは、低気圧の移動方向、移動の速さ、中心気圧の変化量に関する問題です。

図4 第62回実技1問2(2)

図5 地上気圧・降水量・風 12時間予想図(第62回実技1より引用)

注)実線:気圧(hPa)、破線:予想時刻前12時間降水量(mm)

矢羽:風向・風速(ノット)(短矢羽:5ノット,長矢羽:10ノット,旗矢羽:50ノット)

初期時刻 XX年3月12日9時(00UTC)

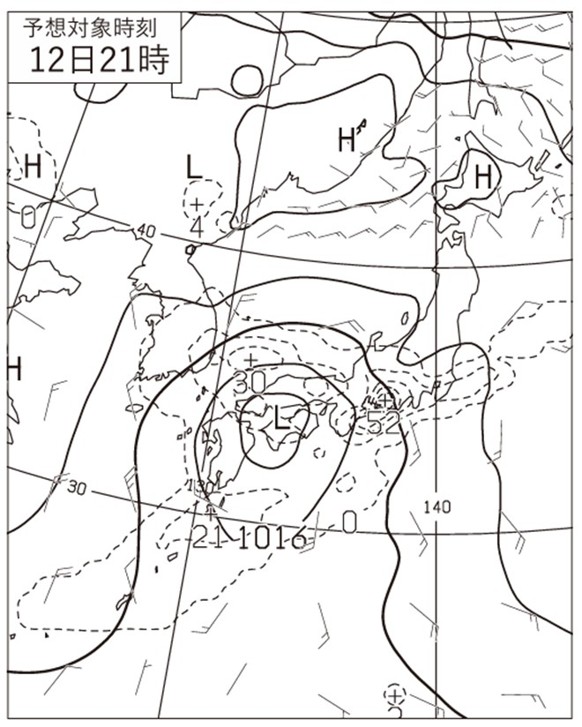

図6 地上気圧・降水量・風 24時間予想図(第62回実技1より引用)

注)注釈については、図5を参照。

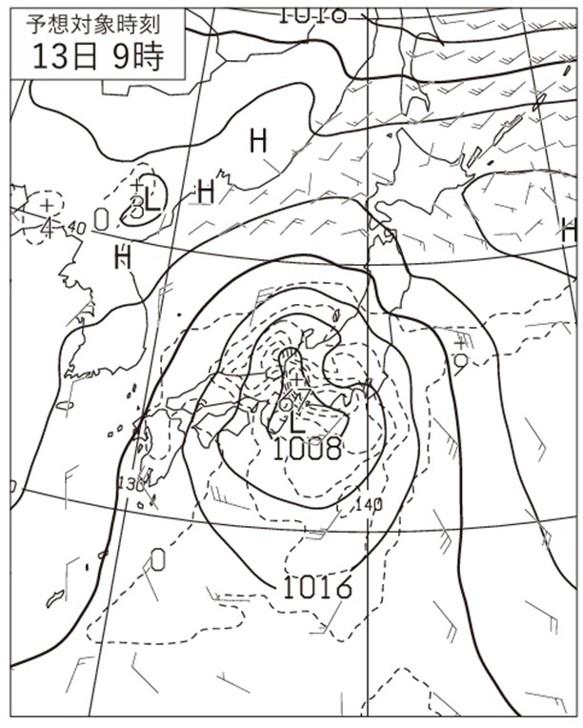

図7 地上気圧・降水量・風 36時間予想図(第62回実技1より引用)

注)注釈については、図5を参照。

図8は、先ほどの36時間予想図(図7)に、答えを導くうえでヒントとなる数値などを、私が書き込んだものです。12日21時~13日9時の移動方向は➀東、13日9時~21時の移動方向は②北東です。

次に移動の速さを考えてみます。単位はノットとなっています。豆知識4で述べたとおり、1ノットとは、1海里(1.852km)を1時間で進む速さのことです。また、豆知識6で述べたとおり、緯度10°あたりの実際の距離は600海里に相当します。これらを念頭に計算します。なお、この後「図上で○○mm」という表現が登場します。この値は、「図の縮尺、印刷時の設定等」によって変化することをご承知おきください。

低気圧は、12日21時~13日9時に、図上で13mm移動しています。北緯30°から40°の600海里の図上の距離が39mmであることから、実際の移動距離は、600海里×13mm/39mm=200海里となります。この距離を12時間で進むので、移動速度は、200海里÷12時間=16.7ノット。解答は5ノット刻みと指示されているので、③15ノットとなります。

さらに低気圧は、13日9時~21時に図上で18mm移動しています。北緯30°から40°の600海里の図上の距離が39mmであることから、実際の移動距離は、600海里×18mm/39mm=277海里となります。この距離を12時間で進むので、移動速度は、277海里÷12時間=23.1ノット。解答は5ノット刻みと指示されているので、④25ノットとなります。なお、気象業務支援センター解答例は、④20ノットも正解とされています。

次に中心気圧変化量です。前述のとおり、予想図の場合、中心に最も近い等圧線の値が中心気圧。等圧線の間隔は4hPaなので、12日21時、13日9時、13日21時の中心気圧は、1012hPa(図5)、1008hPa(図6)、1000hPa(図7)となります。よって気圧変化量は、12日21時~13日9時では⑤-4hPa、13日9時~21時では⑥-8hPaとなります。

図8 解答を導くうえでヒントとなる数値など

注)図7に、図5、6の情報の一部などを加筆したもの。

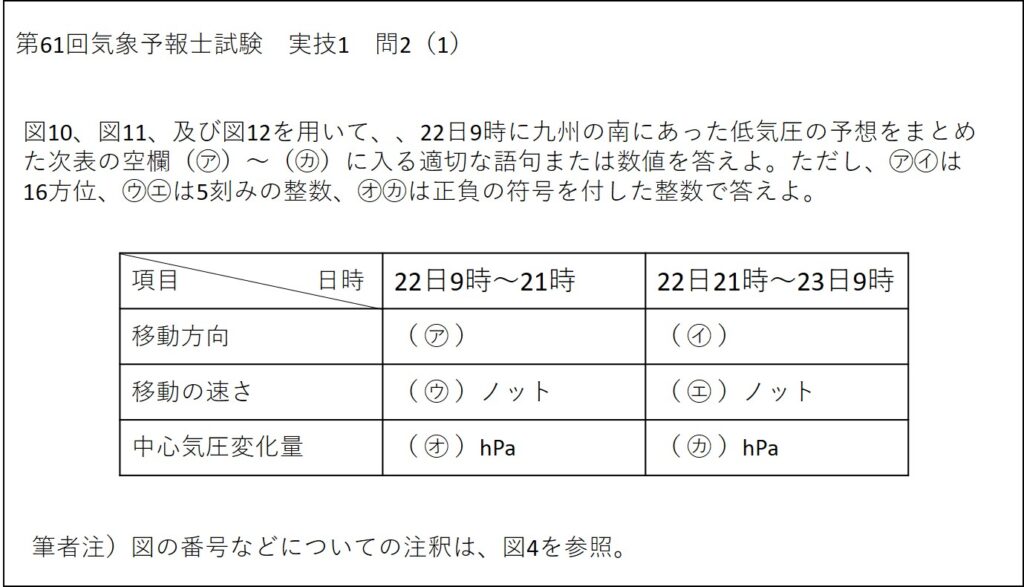

第61回気象予報士試験実技1

図9~12は、第61回実技1問2(1)からの抜粋です。これも、低気圧の移動方向、移動の速さ、中心気圧の変化量に関する問題です。

図9 第61回実技1問2(1)

図10 地上天気図(第61回実技1より引用)

注)XX年1月22日9時(00UTC)

実線・破線:気圧(hPa)

矢羽:風向・風速(ノット)(短矢羽:5ノット,長矢羽:10ノット,旗矢羽:50ノット)

九州の南の低気圧の予報円は削除してある

図11 地上気圧・降水量・風 12時間予想図(第61回実技1より引用)

注)実線:気圧(hPa)、破線:予想時刻前12時間降水量(mm)

矢羽:風向・風速(ノット)(短矢羽:5ノット,長矢羽:10ノット,旗矢羽:50ノット)

初期時刻 XX年1月22日9時(00UTC)

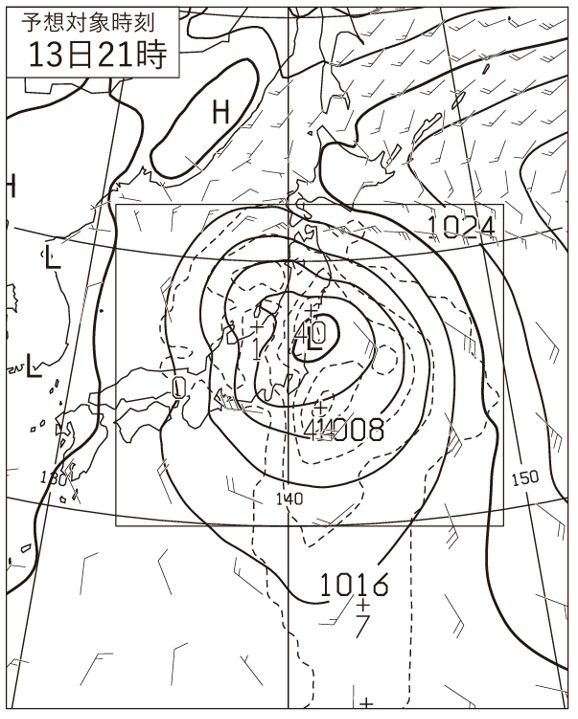

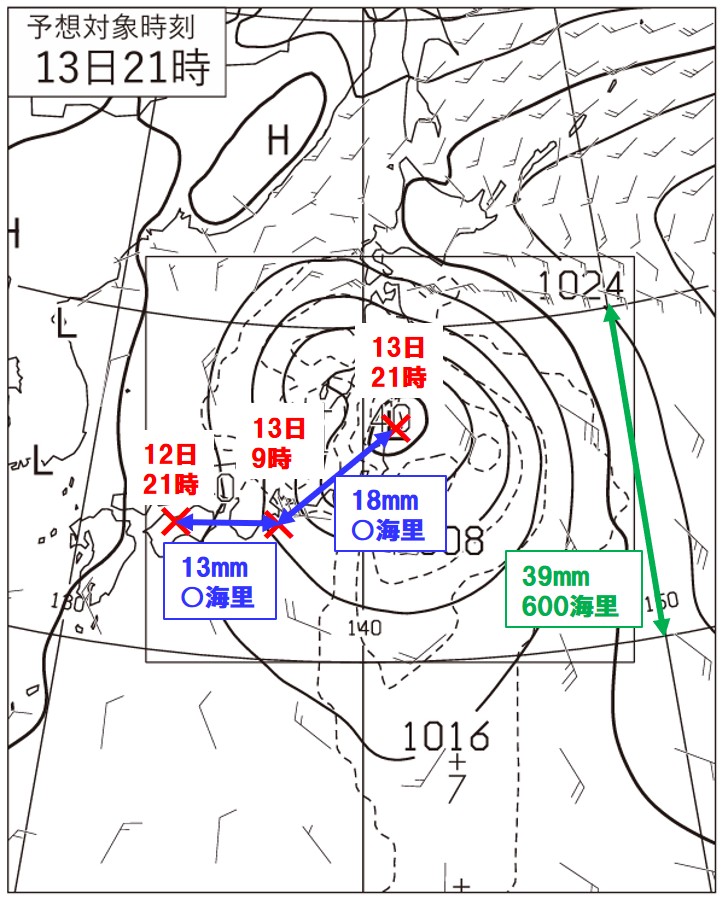

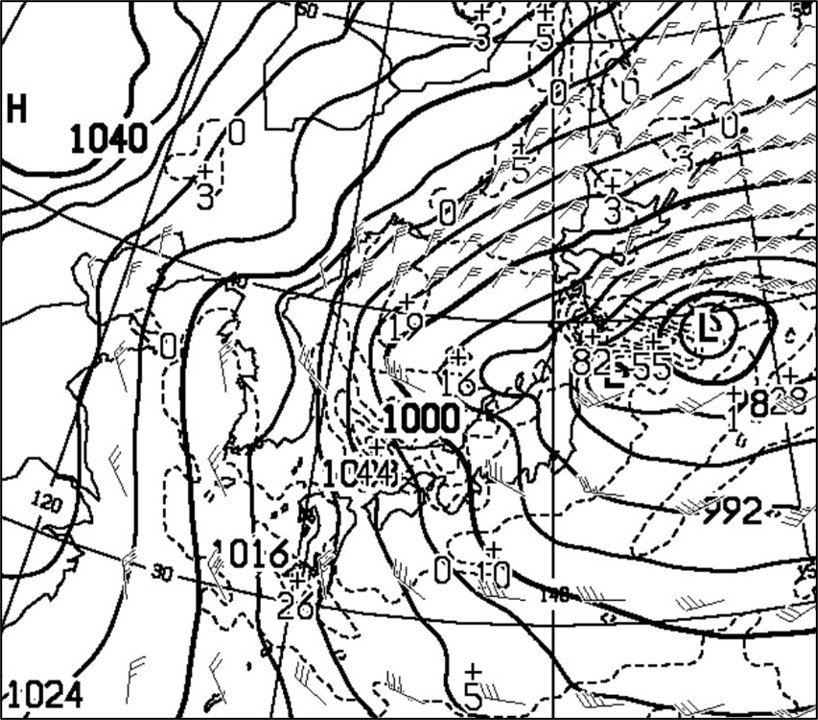

図12 地上気圧・降水量・風 24時間予想図(第61回実技1より引用)

注)注釈については、図11を参照。

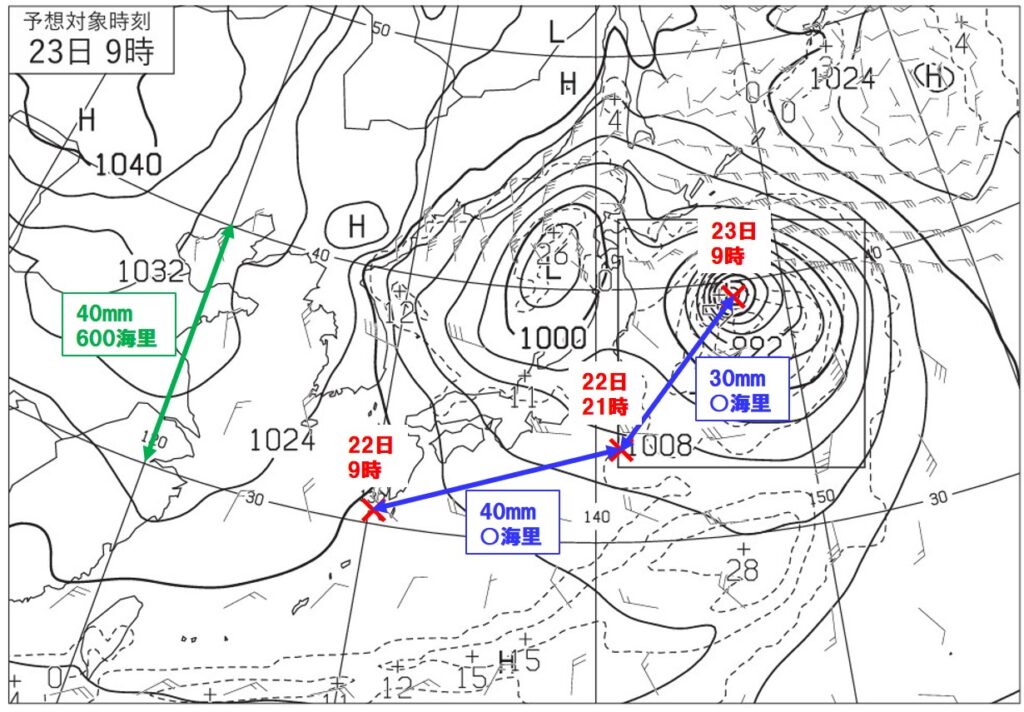

図13は、先ほどの24時間予想図(図12)に、答えを導くうえでヒントとなる数値などを、私が書き込んだものです。22日9時~21時の移動方向は㋐東北東、22日21時~23日9時の移動方向は㋑北東です。

低気圧は、22日9時~21時に、図上で40mm移動しています。北緯30°から40°の600海里の図上の距離も40mmであることから、実際の移動距離も600海里となります。この距離を12時間で進むので、移動速度は、600海里÷12時間= ㋒50ノットとなります。

さらに低気圧は、22日21時~23日9時に図上で30mm移動しています。北緯30°から40°の600海里の図上の距離が40mmであることから、実際の移動距離は、600海里×30mm/40mm=450海里となります。この距離を12時間で進むので、移動速度は、450海里÷12時間=37.5ノット。解答は5ノット刻みと指示されているので、㋓35または40ノットとなります。

次に中心気圧変化量。22日9時の実況天気図では、図10の中の数値をそのまま読み取って、中心気圧は1008hPa。予想図の場合、中心に最も近い等圧線の値が中心気圧なので、22日21時、23日9時の中心気圧は、1000hPa(図11)、972hPa(図12)となります。そこで気圧変化量は、22日9時~21時では㋔-8hPa、22日21時~23日9時では㋕-28hPaとなります。

図13 解答を導くうえでヒントとなる数値など注)図12に、図11の情報の一部などを加筆したもの。

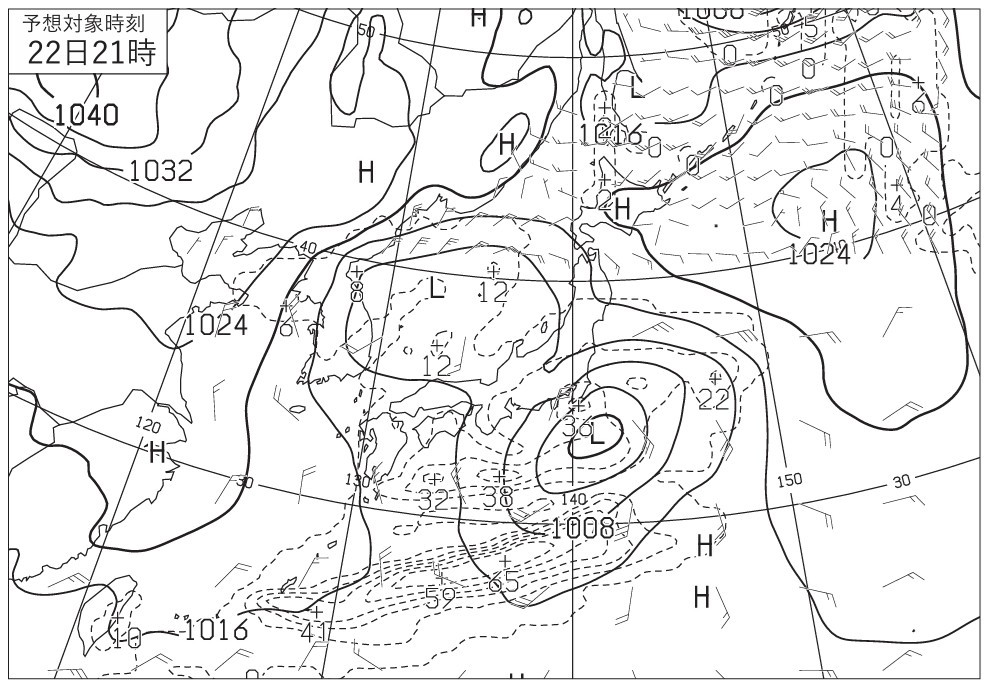

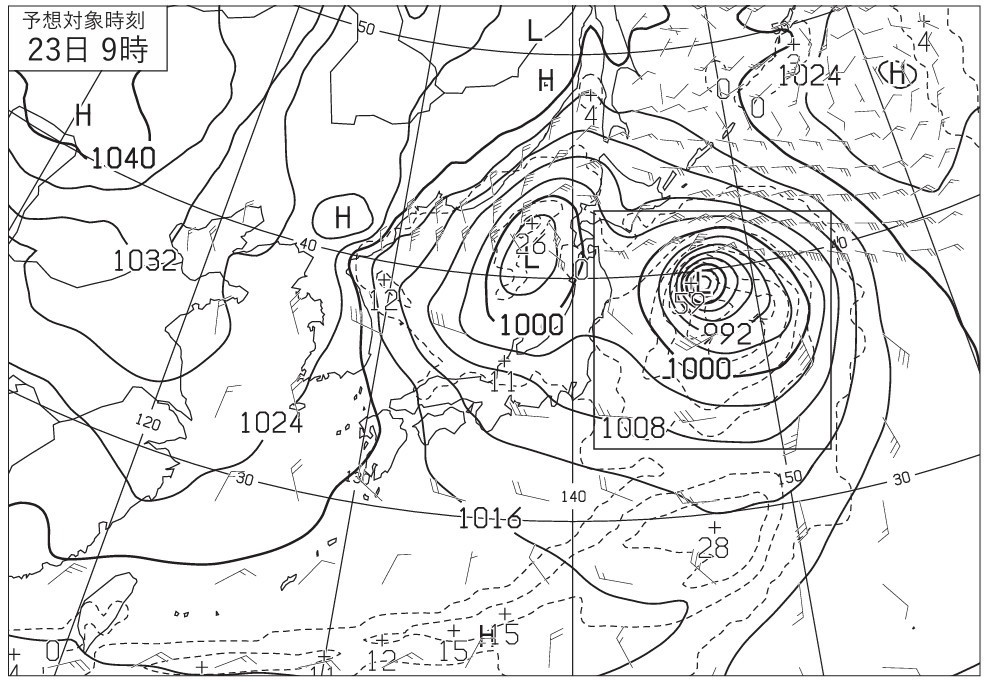

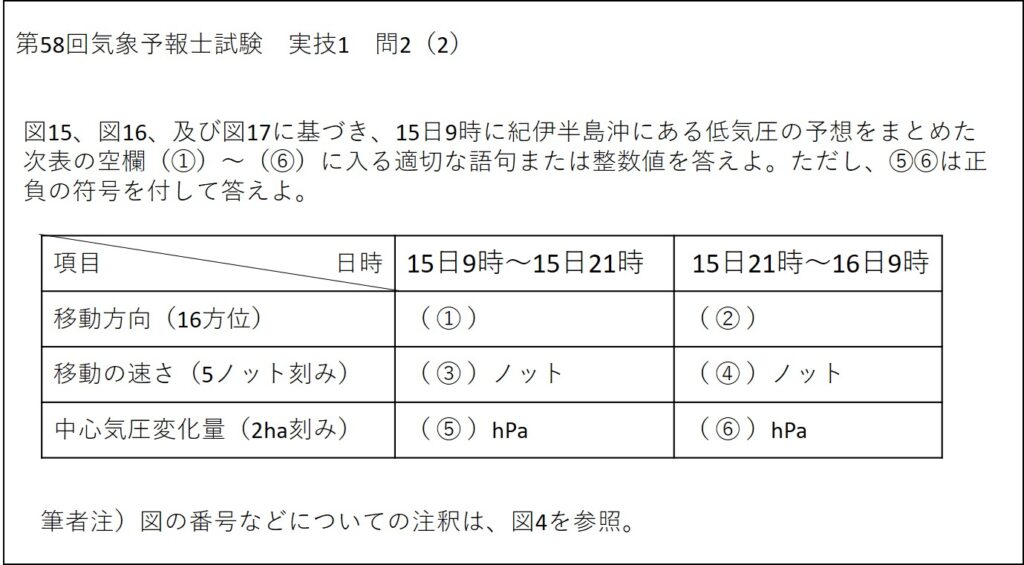

第58回気象予報士試験実技1

図14~17は、第58回実技1問2(2)からの抜粋です。これも、低気圧の移動方向、移動の速さ、中心気圧の変化量に関する問題です。

図14 第58回実技1問2(2)

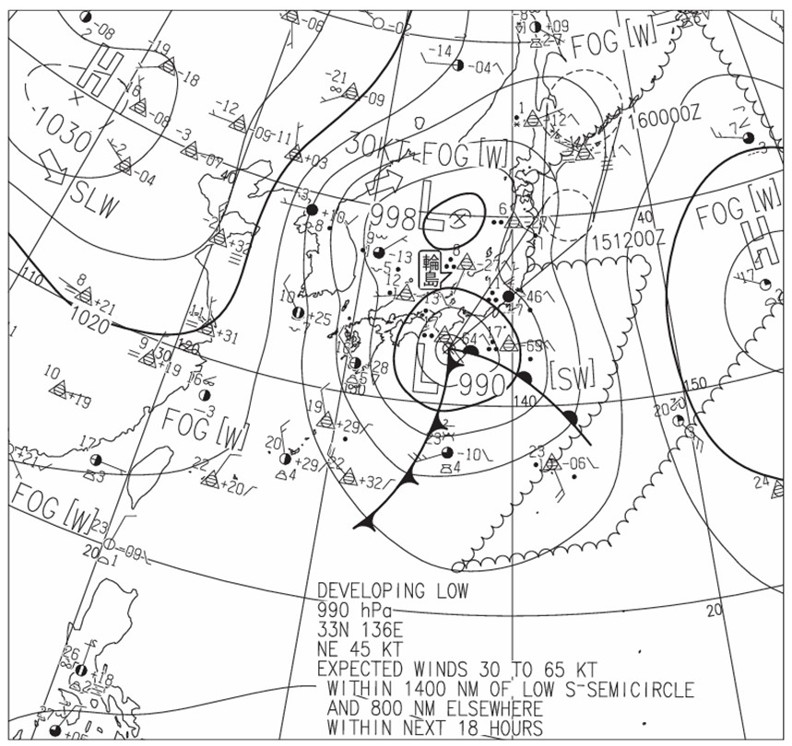

図15 地上天気図(第58回実技1より引用)

注)XX年2月15日9時(00UTC)

実線・破線:気圧(hPa)

矢羽:風向・風速(ノット)(短矢羽:5ノット,長矢羽:10ノット,旗矢羽:50ノット)

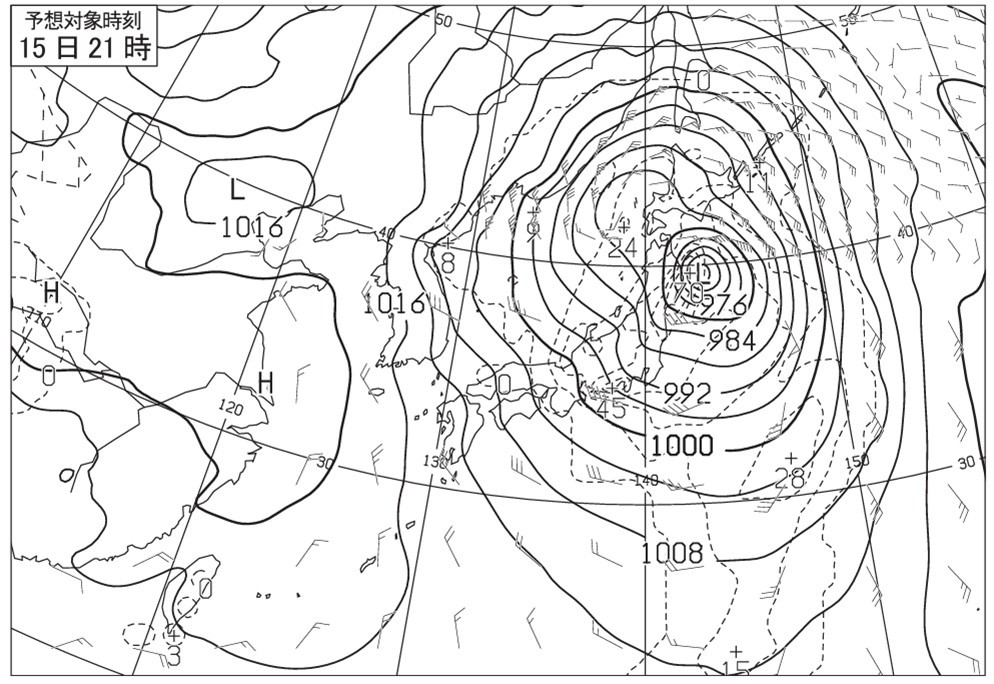

図16 地上気圧・降水量・風 12時間予想図(第58回実技1より引用)

注)実線:気圧(hPa)、破線:予想時刻前12時間降水量(mm)

矢羽:風向・風速(ノット)(短矢羽:5ノット,長矢羽:10ノット,旗矢羽:50ノット)

初期時刻 XX年2月15日9時(00UTC)

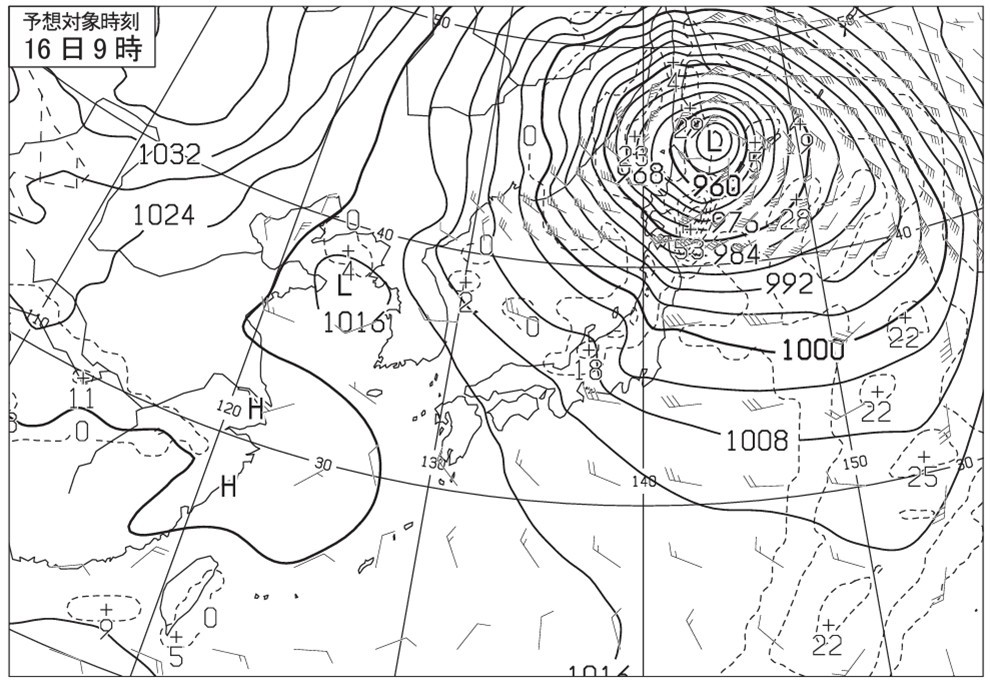

図17 地上気圧・降水量・風 24時間予想図(第58回実技1より引用)

注)注釈については、図16を参照。

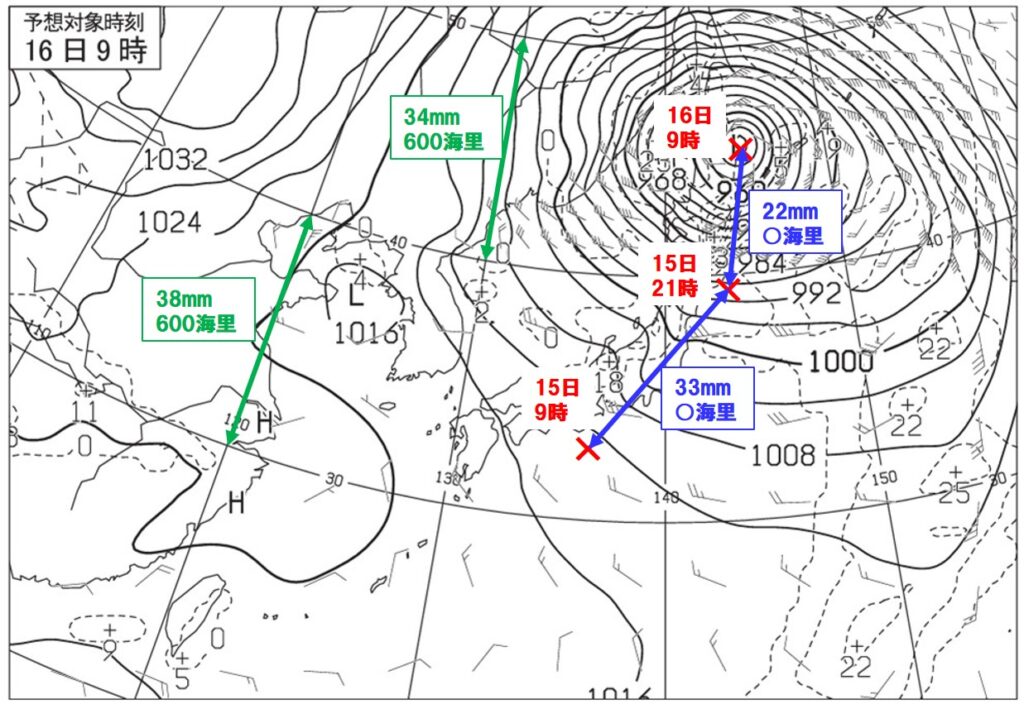

図18は、先ほどの24時間予想図(図17)に、答えを導くうえでヒントとなる数値などを、私が書き込んだものです。15日9時~21時の移動方向は➀北東、15日21時~16日9時の移動方向は②北です。

低気圧は、15日9時~21時に、図上で33mm移動しています。北緯30°から40°の600海里の図上の距離が38mmであることから、実際の移動距離は、600海里×33mm/38mm=521海里となります。この距離を12時間で進むので、移動速度は、521海里÷12時間= 43.4ノット。解答は5ノット刻みと指示されているので、③45ノットとなります。

さらに低気圧は、15日21時~16日9時に図上で22mm移動しています。北緯40°から50°の600海里の図上の距離が34mmであることから、実際の移動距離は、600海里×22mm/34mm=388海里となります。この距離を12時間で進むので、移動速度は、388海里÷12時間=32.3ノット。解答は5ノット刻みと指示されているので、④30ノットとなります。

次に中心気圧変化量。15日9時の実況天気図では、図15の中の数値をそのまま読み取って、中心気圧は990hPa。予想図の場合、中心に最も近い等圧線の値が中心気圧なので、15日21時、16日9時の中心気圧は、964hPa(図16)、948hPa(図17)となります。そこで気圧変化量は、15日9時~21時では⑤-26hPa、15日21時~16日9時では⑥-16hPaとなります。

図18 解答を導くうえでヒントとなる数値など

注)図17に、図15、16の情報の一部などを加筆したもの。

第55回気象予報士試験実技1

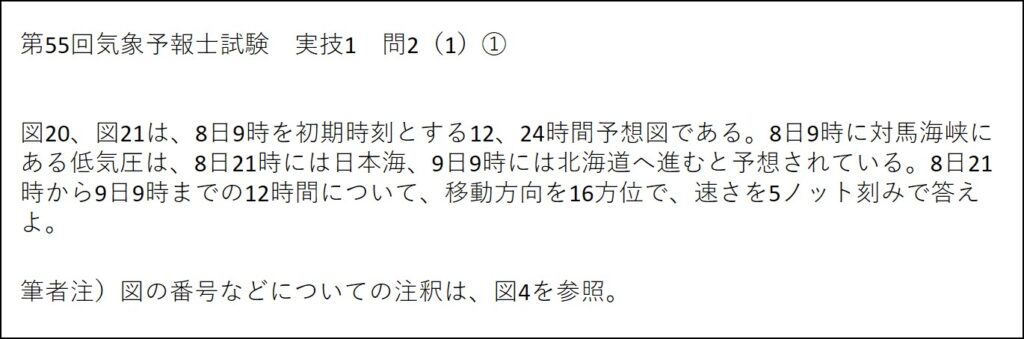

図19~21は、第55回実技1問2(1)①からの抜粋です。これは、低気圧の移動方向、移動の速さに関する問題です。

図19 第55回実技1問2(1)①

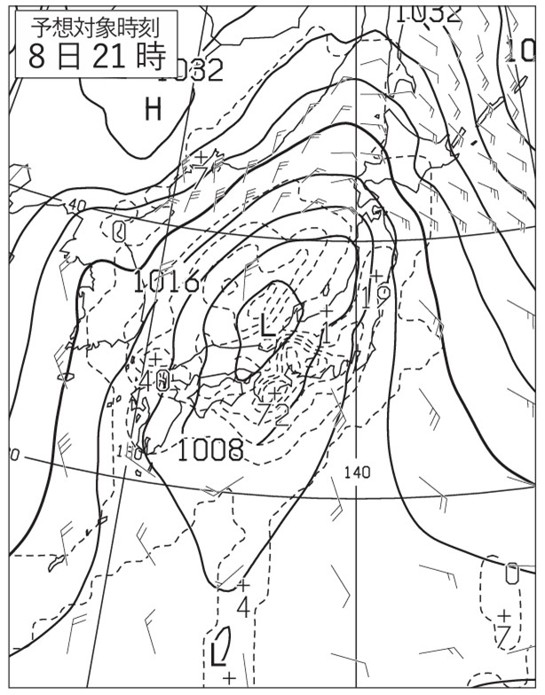

図20 地上気圧・降水量・風 12時間予想図(第55回実技1より引用)

注)実線:気圧(hPa)、破線:予想時刻前12時間降水量(mm)

矢羽:風向・風速(ノット)(短矢羽:5ノット,長矢羽:10ノット,旗矢羽:50ノット)

初期時刻 XX年3月8日9時(00UTC)

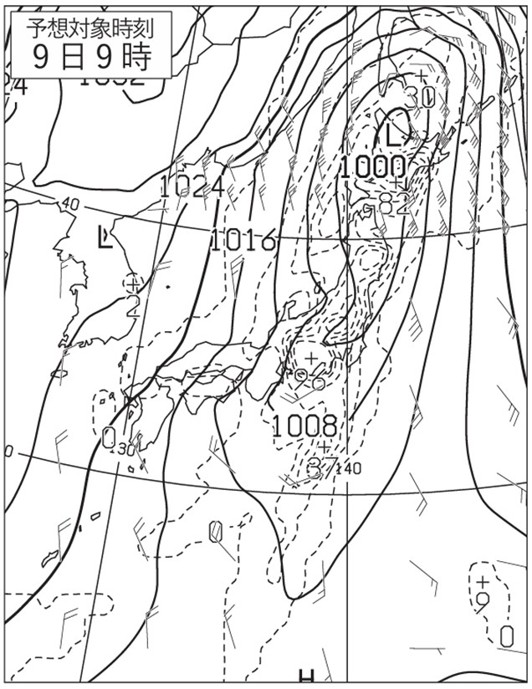

図21 地上気圧・降水量・風 24時間予想図(第55回実技1より引用)

注)注釈については、図20を参照。

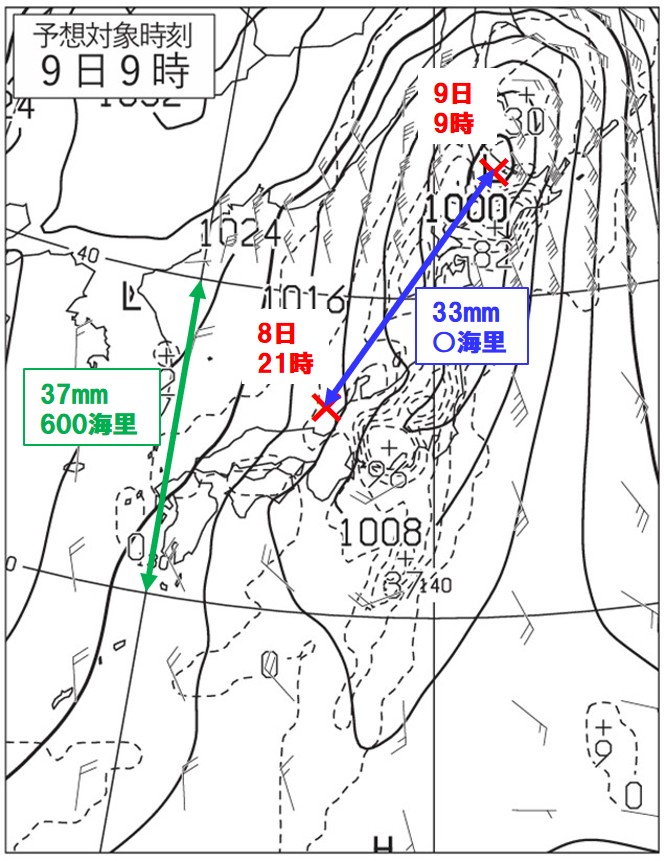

図22は、先ほどの24時間予想図(図21)に、答えを導くうえでヒントとなる数値などを、私が書き込んだものです。8日21時~9日9時の移動方向は、北東です。

低気圧は、8日21時~9日9時に、図上で33mm移動しています。北緯30°から40°の600海里の図上の距離が37mmであることから、実際の移動距離は、600海里×33mm/37mm=535海里となります。この距離を12時間で進むので、移動速度は、535海里÷12時間= 44.5ノット。解答は5ノット刻みと指示されているので、速さ45ノットとなります。

図22 解答を導くうえでヒントとなる数値など

注)図21に、図20の情報の一部などを加筆したもの。

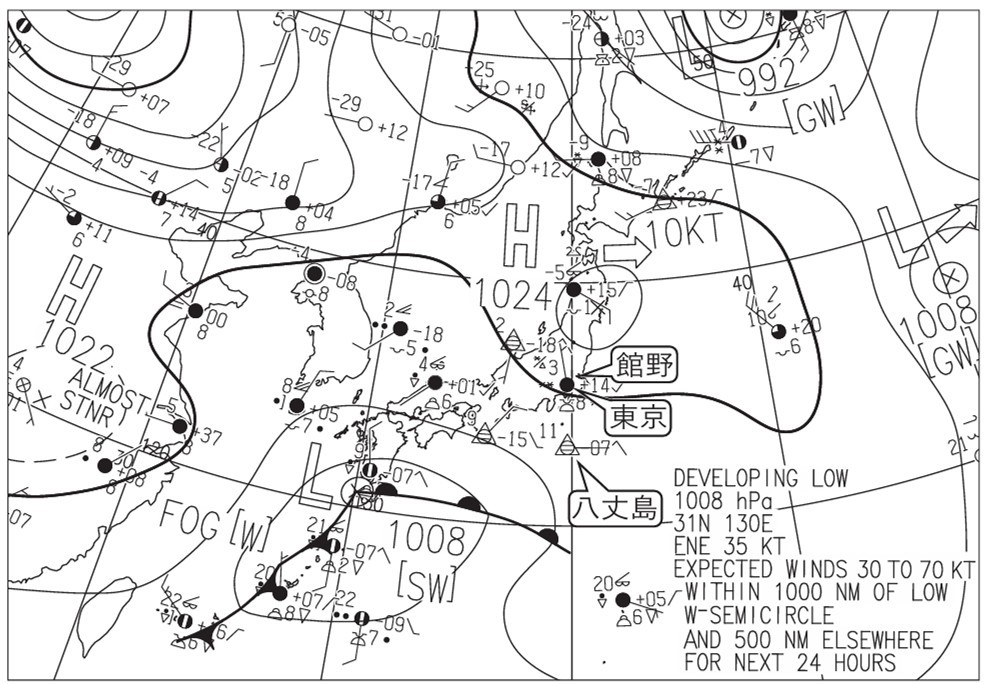

第62回気象予報士試験実技2

図23~25は、第62回実技2問1(2)②からの抜粋です。これは、低気圧の中心気圧の変化量に関する問題です。

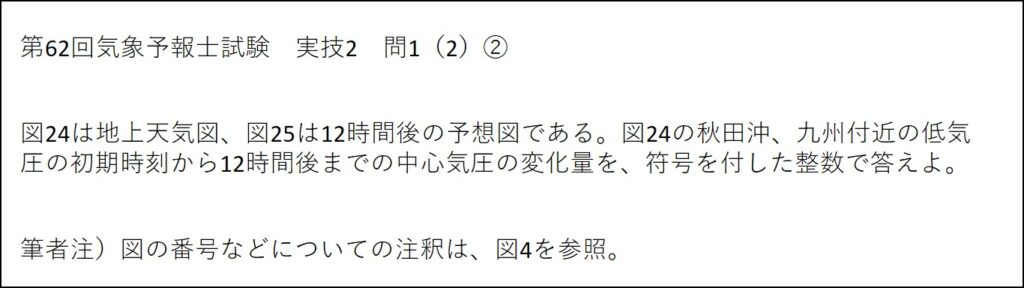

図23 第62回実技2問1(2)②

図24 地上天気図(第62回実技2より引用)

注)XX年12月29日21時(12UTC)

実線・破線:気圧(hPa)

矢羽:風向・風速(ノット)(短矢羽:5ノット,長矢羽:10ノット,旗矢羽:50ノット)

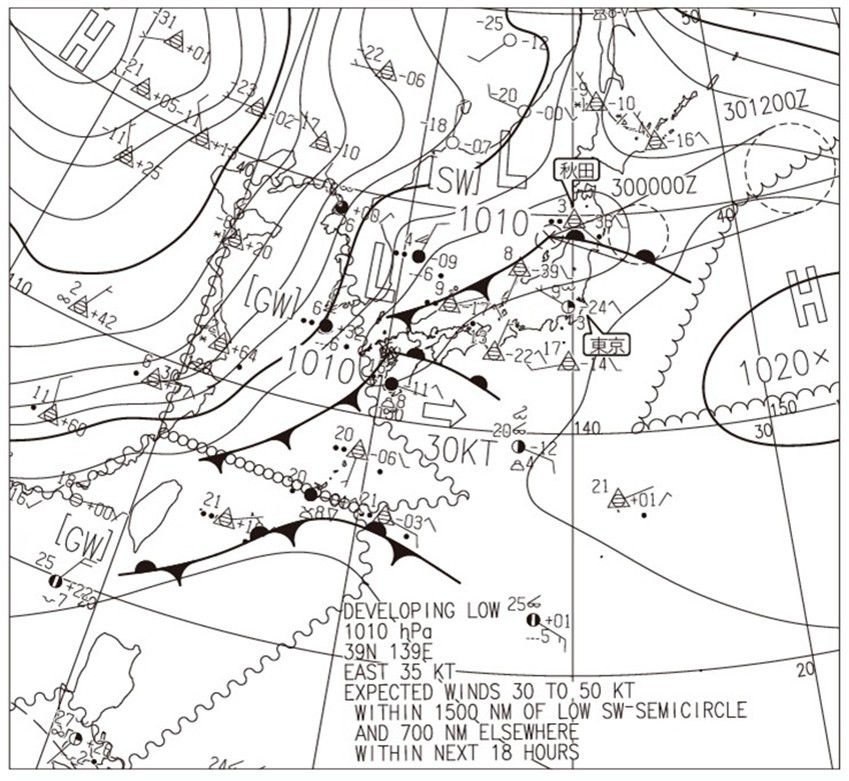

図25 地上気圧・降水量・風 12時間予想図(第62回実技2より引用)

注)実線:気圧(hPa)、破線:予想時刻前12時間降水量(mm)

矢羽:風向・風速(ノット)(短矢羽:5ノット,長矢羽:10ノット,旗矢羽:50ノット)

初期時刻 XX年12月29日21時(12UTC)

まず、秋田沖の低気圧。29日21時の実況天気図では、図24の中の数値をそのまま読み取って、中心気圧は1010hPa。予想図の場合、中心に最も近い等圧線の値が中心気圧なので、30日9時の中心気圧は1000hPa(図25)となります。よって気圧変化量は、-10hPaとなります。

九州付近の低気圧の中心気圧についても、同じように数値を読み取ると、29日21時は1010hPa(図24)、30日9時は996hPa(図25)となります。よって気圧変化量は、-14hPaとなります。

第51回気象予報士試験実技2

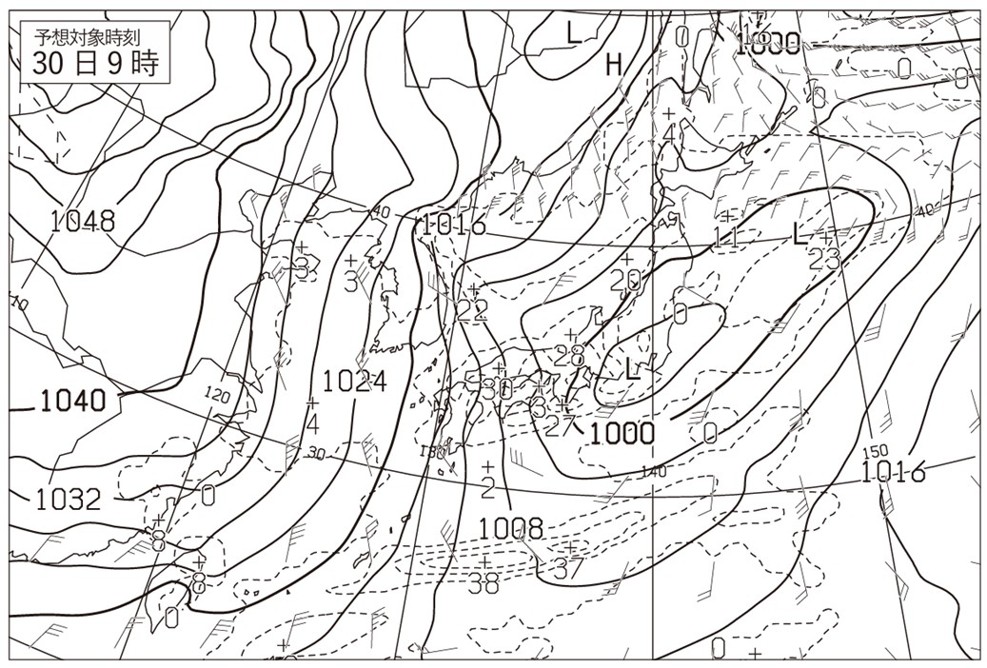

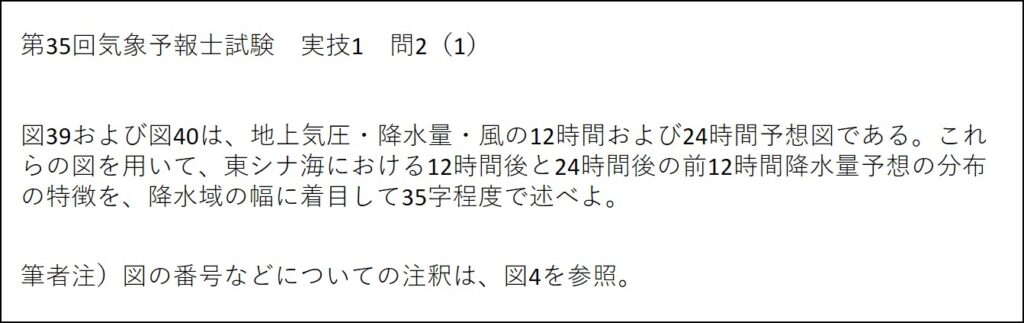

図26~29は、第51回実技2問2(1)①からの抜粋です。これは、低気圧の中心位置、中心気圧の降下量に関する問題です。

図26 第51回実技2問2(1)①

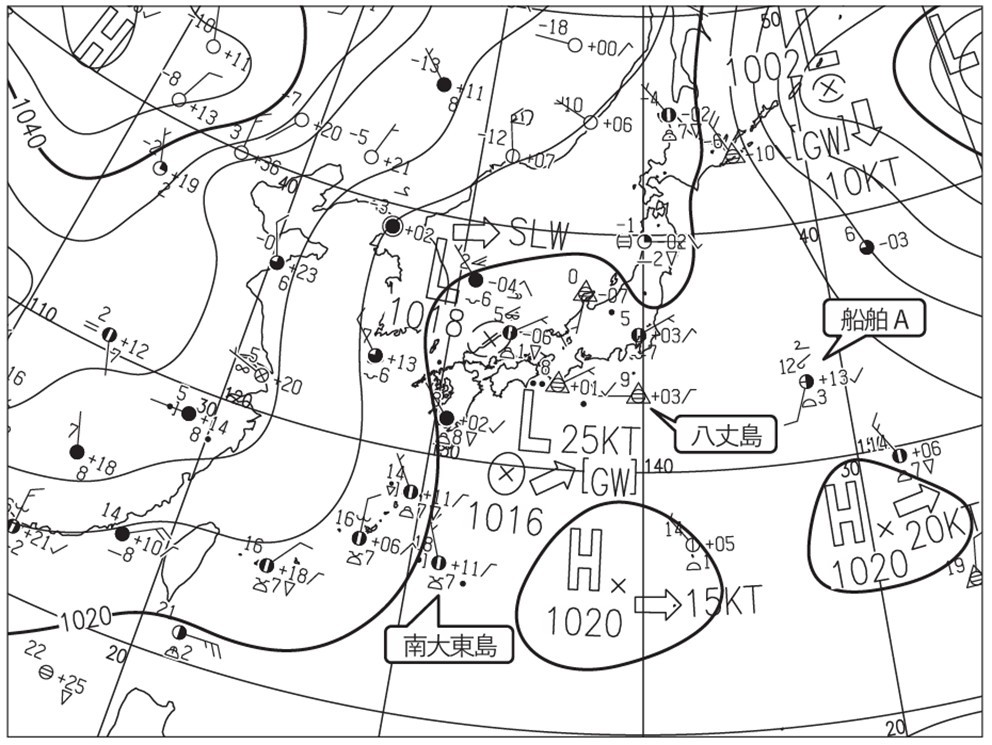

図27 地上天気図(第51回実技1より引用)

注)XX年2月4日21時(12UTC)

実線・破線:気圧(hPa)

矢羽:風向・風速(ノット)(短矢羽:5ノット1長矢羽:10ノット,旗矢羽:50ノット)

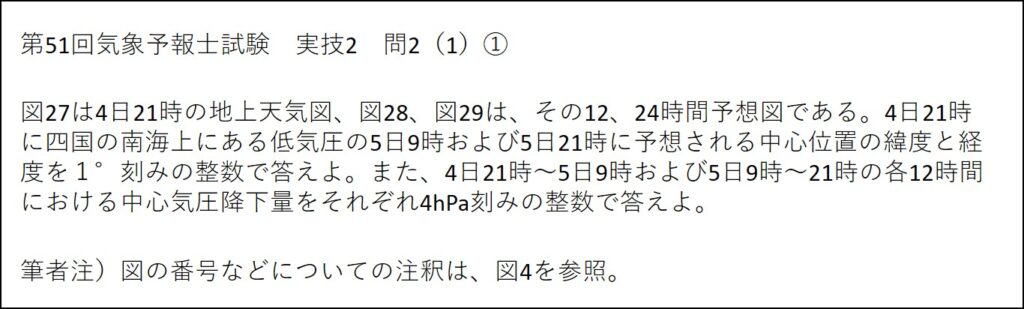

図28 地上気圧・降水量・風 12時間予想図(第51回実技1より引用)

注)実線:気圧(hPa)、破線:予想時刻前12時間降水量(mm)

矢羽:風向・風速(ノット)(短矢羽:5ノット,長矢羽:10ノット,旗矢羽:50ノット)

初期時刻 XX年2月4日21時(12UTC)

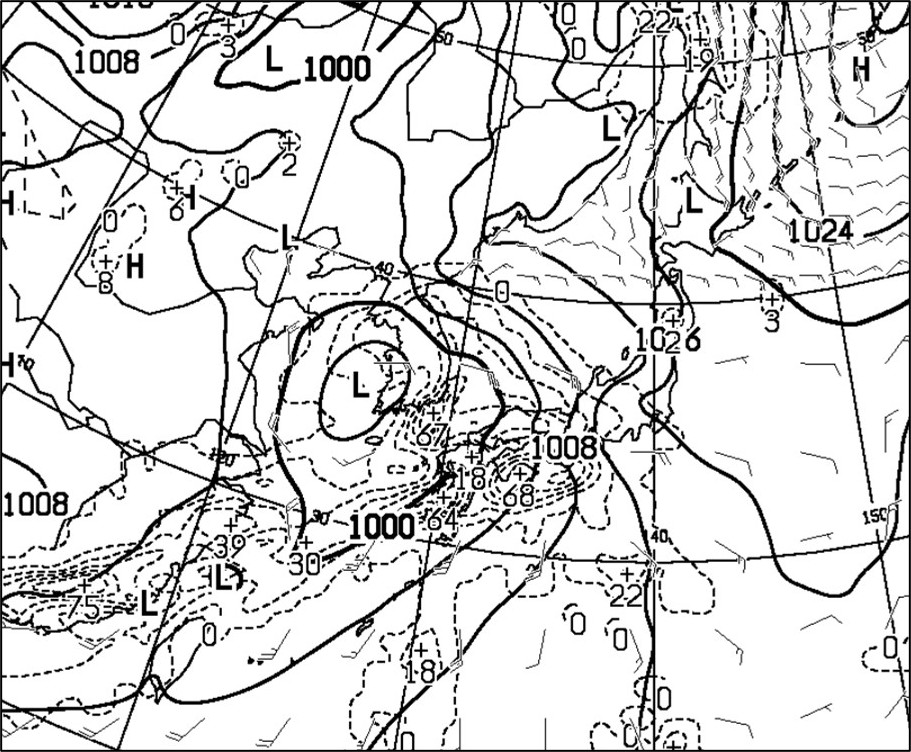

図29 地上気圧・降水量・風 24時間予想図(第51回実技1より引用)

注)注釈については、図28を参照。

4日21時に四国の南海上にある低気圧の5日9時の中心位置は、図28内のLの位置、および図2も参考にすると、北緯32°、東経138°となります。5日21時の中心位置は、北緯34°、東経144°となります。

次に、中心気圧降下量に関する問題。4日21時の実況天気図では、図27の中の数値をそのまま読み取って、中心気圧は1016hPa。予想図の場合、中心に最も近い等圧線の値が中心気圧なので、5日9時の中心気圧は1012hPa(図28)、5日21時の中心気圧は1000hPa(図29)となります。よって4日21時~5日9時および5日9時~21時の気圧降下量は、それぞれ4hPa、12hPaとなります。

降水域、降水量に関する問題(5例)

過去の気象予報士試験において、地上気圧・降水量・風予想図を用いて、降水域や降水量に関する問題が出された例を、5つ紹介します。

第63回気象予報士試験実技2

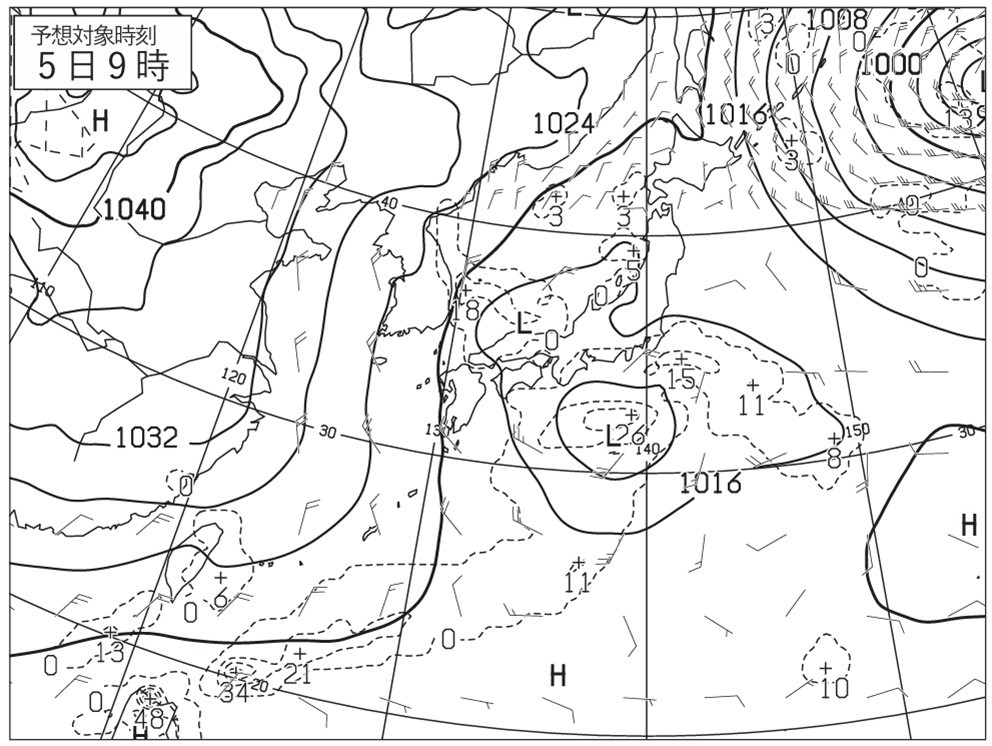

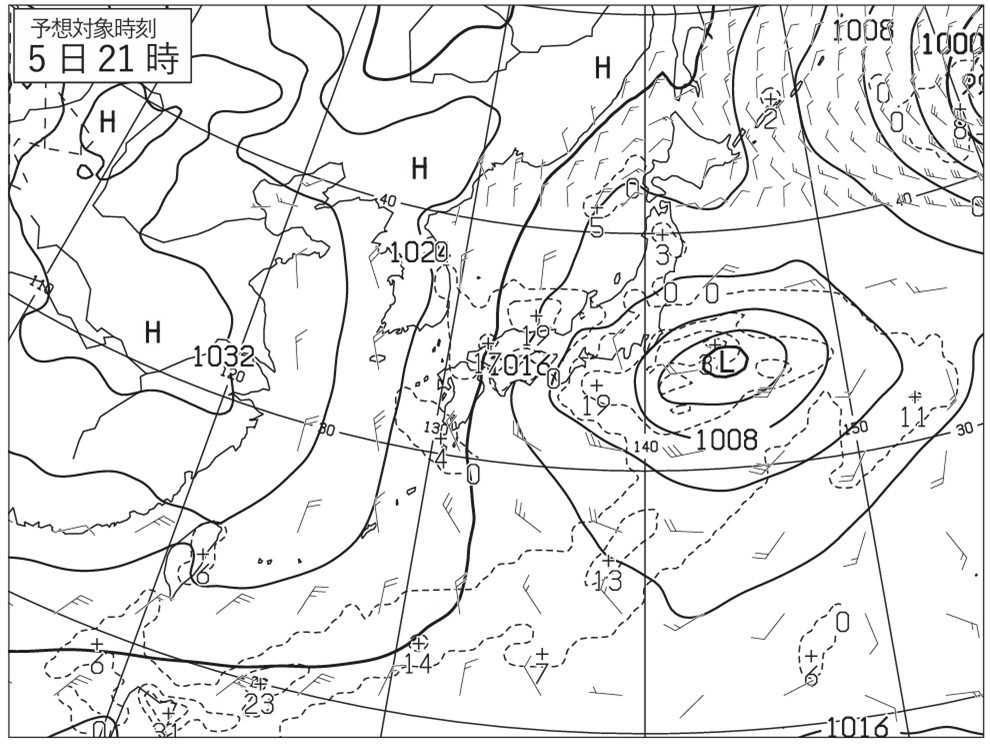

図30、31は、第63回実技2問4(2)①からの抜粋です。これは、予想される最大降水量に関する問題です。

図30 第63回実技2問4(2)①

図31 地上気圧・降水量・風 12時間予想図(第63回実技2より引用)

注)実線:気圧(hPa)、破線:予想時刻前12時間降水量(mm)

矢羽:風向・風速(ノット)(短矢羽:5ノット,長矢羽:10ノット,旗矢羽:50ノット)

初期時刻 XX年9月19日21時(12UTC)

20日9時の前12時間降水量の最大値については、図31において、最も大きな数値は、九州付近の「+299」ですので、解答は299mmとなります。

第56回気象予報士試験実技1

図32、33は、第56回実技1問3(1)からの抜粋です。これも、予想される最大降水量に関する問題です。

図32 第56回実技1問3(1)

図33 地上気圧・降水量・風 24時間予想図(第56回実技1より引用)

注)実線:気圧(hPa)、破線:予想時刻前12時間降水量(mm)

矢羽:風向・風速(ノット)(短矢羽:5ノット,長矢羽:10ノット,旗矢羽:50ノット)

初期時刻 XX年12月10日9時(00UTC)

11日9時の前12時間降水量の最大値については、図33において、低気圧付近に「+72」と表示されているので、解答は⑥72mmとなります。

第50回気象予報士試験実技2

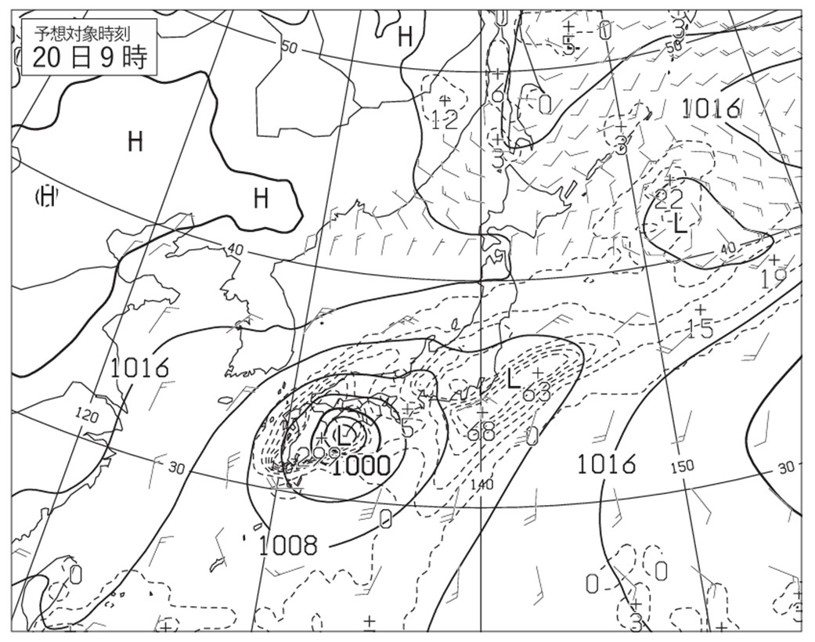

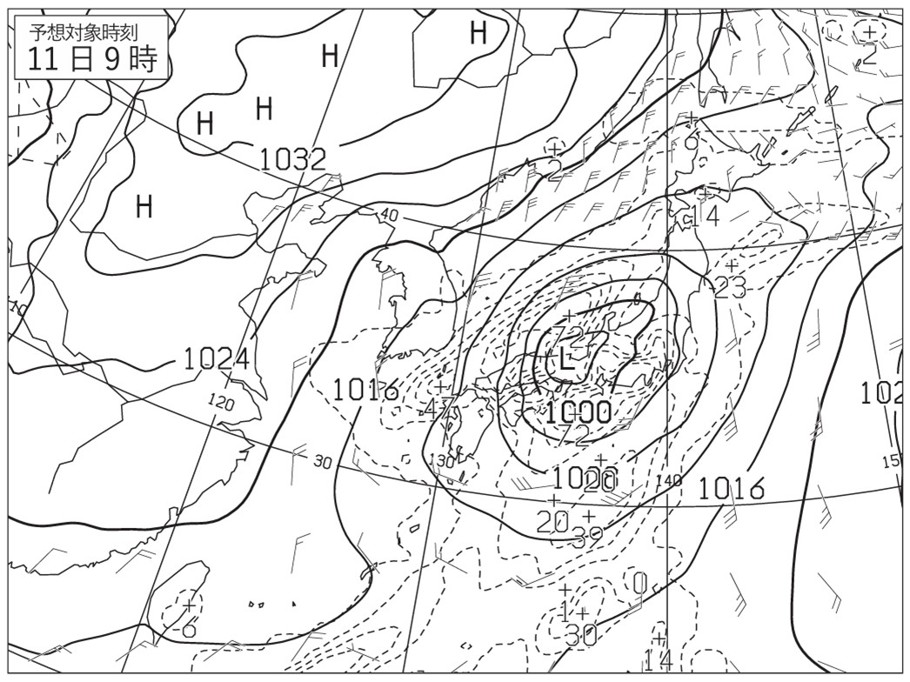

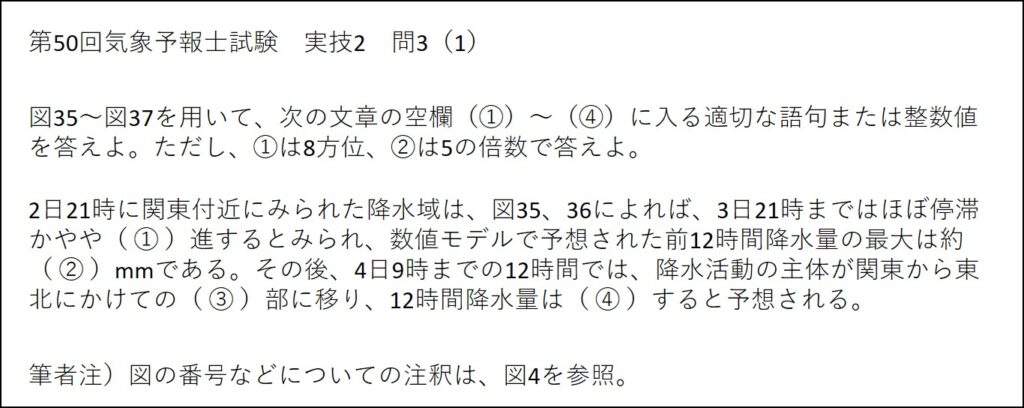

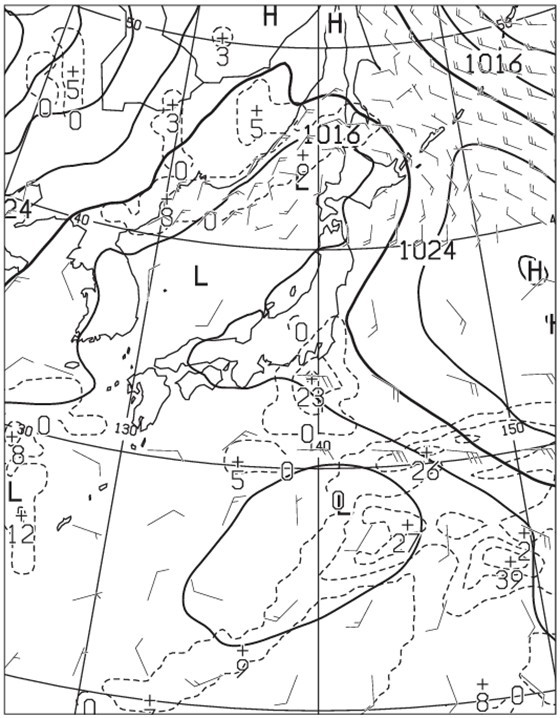

図34~37は、第50回実技2問3(1)からの抜粋です。これは、予想される降水域の移動、最大降水量に関する問題です。

図34 第50回実技2問3(1)

図35 地上気圧・降水量・風 12時間予想図(第50回実技2より引用)

注)実線:気圧(hPa)、破線:予想時刻前12時間降水量(mm)

矢羽:風向・風速(ノット)(短矢羽:5ノット,長矢羽:10ノット,旗矢羽:50ノット)

初期時刻 XX年4月2日21時(12UTC)

図36 地上気圧・降水量・風 24時間予想図(第50回実技2より引用)

注)注釈については、図35を参照。

図37 地上気圧・降水量・風 36時間予想図(第50回実技2より引用)

注)注釈については、図35を参照。

まず、関東南岸付近の降水域は、図35と36を比較すると、ほぼ停滞かやや ①西進するとみられます。降水量の最大値については、図36の「+25」が最も大きい値なので、解答は②25mmとなります。

また、4日9時までの12時間については、図37において、関東~東北の沿岸部に「+34」を最大値とする降水域があります。よって、解答は、降水活動の主体が関東から東北にかけての ③沿岸部に移り、12時間降水量は④増加すると予想される、となります。

第35回気象予報士試験実技1

図38~40は、第35回実技1問2(1)からの抜粋です。これは、予想される降水域の特徴に関する問題です。

図38 第35回実技1問2(1)

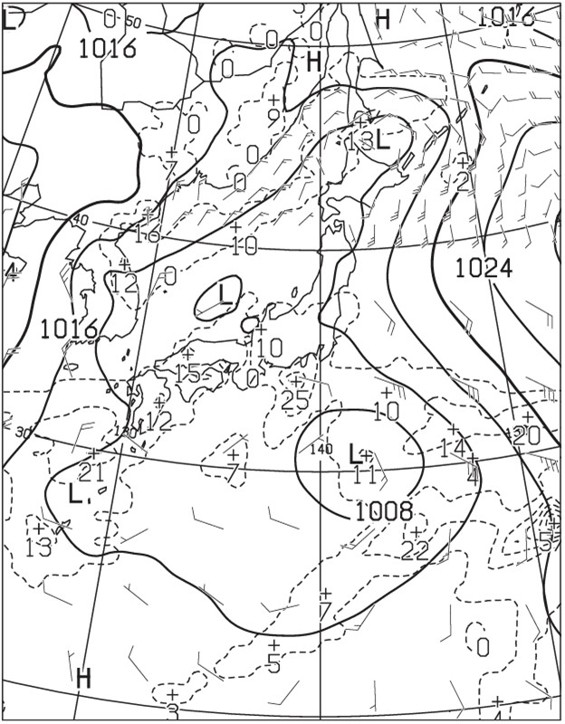

図39 地上気圧・降水量・風 12時間予想図(第35回実技1より引用)

注)実線:気圧(hPa)、破線:予想時刻前12時間降水量(mm)

矢羽:風向・風速(ノット)(短矢羽:5ノット,長矢羽:10ノット,旗矢羽:50ノット)

初期時刻 XX年5月22日21時(12UTC)

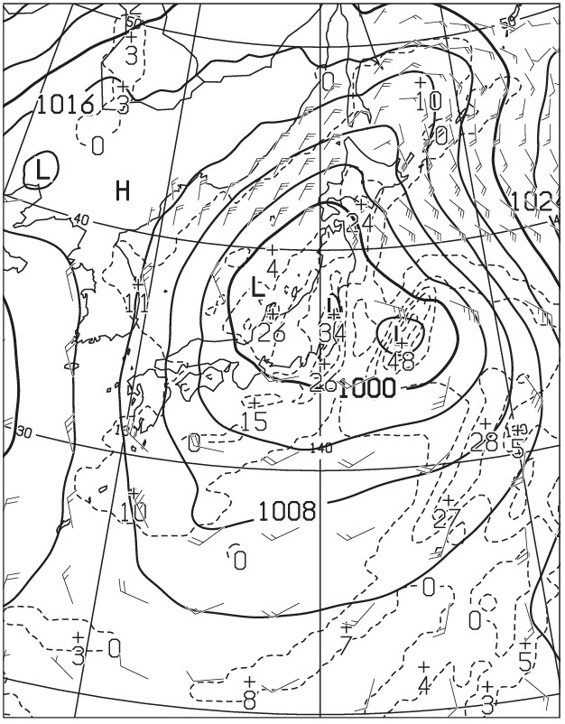

図40 地上気圧・降水量・風 24時間予想図(第35回実技1より引用)

注)注釈については、図39を参照。

設問のとおり、図39と図40の東シナ海付近の降水域の幅に注目すると、解答は「12時間後は降水域の幅が広いが、24時間後は幅が狭く集中している。(33字)(気象業務支援センター)」となります。

第37回気象予報士試験実技1

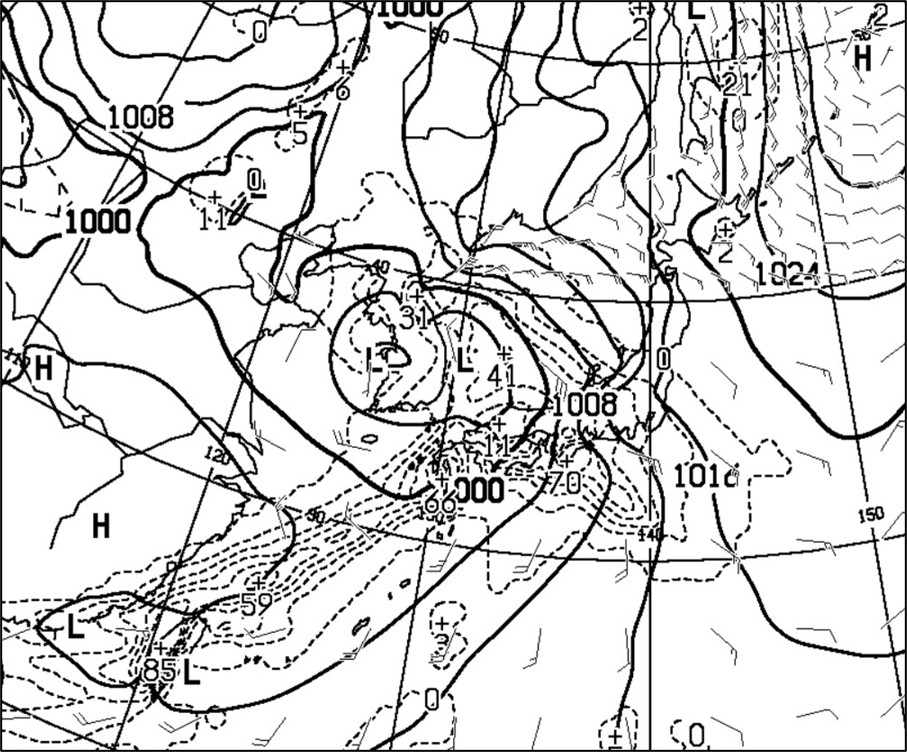

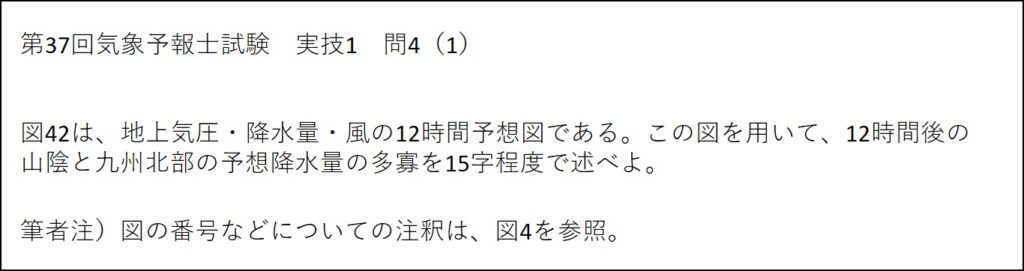

図41、42は、第37回実技1問4(1)からの抜粋です。これは、予想される降水量に関する問題です。

図41 第37回実技1問4(1)

図42 地上気圧・降水量・風 12時間予想図(第37回実技1より引用)

注)実線:気圧(hPa)、破線:予想時刻前12時間降水量(mm)

矢羽:風向・風速(ノット)(短矢羽:5ノット,長矢羽:10ノット,旗矢羽:50ノット)

初期時刻 XX年12月31日9時(00UTC)

図42をみると、山陰には「+44」の表示があります。一方、九州北部は、0~10mmのエリアとなっています。よって解答は「山陰で多く、九州北部で少ない。(15字)(気象業務支援センター)」となります。

さいごに

日頃、よく目にする地上実況天気図と違って、極東地上気圧・降水量・風予想図は、あまり馴染みがないかもしれません。しかし、この図は気象予報士試験(実技試験)で、頻繁に登場します。

地上気圧・降水量・風予想図は、気象庁のwebサイト等にも掲載されています。最新の予想図は、随時更新されているので、興味がある方は、御覧になられてはいかがでしょうか。

今回の豆知識で参考にした図書等

●岩槻秀明(2024) 天気図の読み方がよ~くわかる本(第3版),秀和システム

●気象庁のwebサイト

●気象業務支援センターのwebサイト

●中島俊夫(2022)イラスト図解 よくわかる気象学 実技編,ナツメ社

●日本気象協会(1996)気象FAXの利用法 PartⅡ(改訂2版),日本気象協会