はじめに

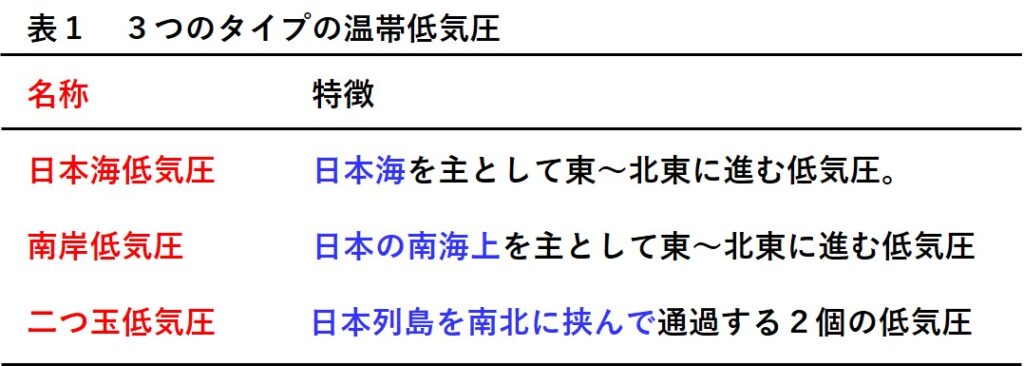

日本付近は、世界でも温帯低気圧が最も多発する地域の1つです。日本付近を通過する温帯低気圧は、その移動経路によって、一般に3つのタイプ(日本海低気圧、南岸低気圧、二つ玉低気圧)に分類されます。今回は、これらの低気圧の主な特徴を述べます。

さらに、3タイプの低気圧の事例を、過去約10年の地上天気図の中から10ずつピックアップ。今回の事例紹介では、似たような図が繰り返し登場します。この反復の過程で、「日本海低気圧」「南岸低気圧」「二つ玉低気圧」の移動経路や発達程度のイメージを固めていただければ幸いです。

3つのタイプの温帯低気圧について

日本付近を通過する温帯低気圧は、その移動経路によって、「日本海低気圧」「南岸低気圧」「二つ玉低気圧」に分類されます。気象庁のwebサイト(低気圧に関する用語)において、これらの低気圧は、表1のとおり整理されています。

以下で、それぞれの低気圧の主な特徴を述べます。

日本海低気圧の特徴(10の事例紹介)

秋から春頃にかけ、主に華中や黄海、又は日本海西部で発生し、日本海を発達しながら東~北東に進む低気圧を日本海低気圧と呼びます。

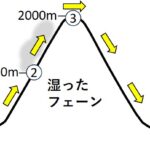

日本海低気圧が発達すると、南寄りの風が強まります。立春(2月4日頃)から春分(3月21日頃)までの間に、広い範囲で初めて吹く暖かく強い南風を春一番と呼びます。この暖かい南風は、雪国にフェーン現象、雪崩、融雪洪水などを引き起こします(フェーン現象については、今後の豆知識で取り上げる予定)。低気圧が通過した後は、強い冬型の気圧配置になり、冷たい北西の季節風が吹き荒れ「寒の戻り」となる場合があります。

日本海低気圧の通過に伴い、大雨、突風、雷などの激しい気象現象が起こることがあります。特に3~5月は、この低気圧が日本海で急激に発達する傾向にあります。1954年5月9日~10日に、952hPaという非常に発達した低気圧が日本海から北海道を通過し、多くの漁船が転覆。この時から5月の強い日本海低気圧は、別名「メイ・ストーム」と呼ばれるようになりました。

以下に、日本付近を日本海低気圧が通過した10事例について、地上天気図を示します。これらの図を用いて、日本海低気圧の移動経路や中心気圧の推移などを確認してみます。

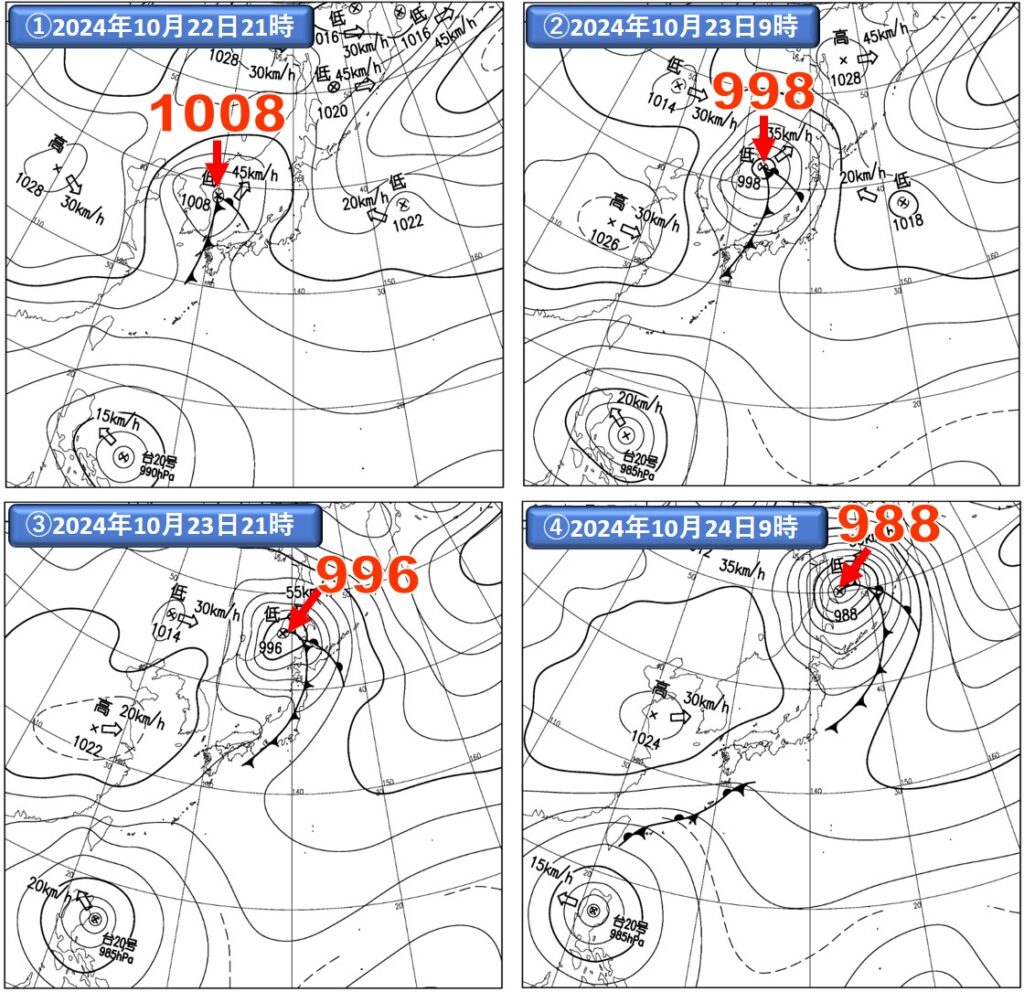

1.2024年10月22日~24日(図1)

・22日、西日本は低気圧の影響などで曇りや雨。九州では、所によって大雨。

・23日は、日本海の低気圧からのびる前線が通過し、全国的に曇りや雨。北海道の一部で大雨。

図1 2024年10月22日21時~24日9時の地上天気図

注)①~④は気象庁提供の地上実況天気図(速報天気図)。注目する低気圧の中心位置を赤の矢印、中心気圧(hPa)を赤で記入した。

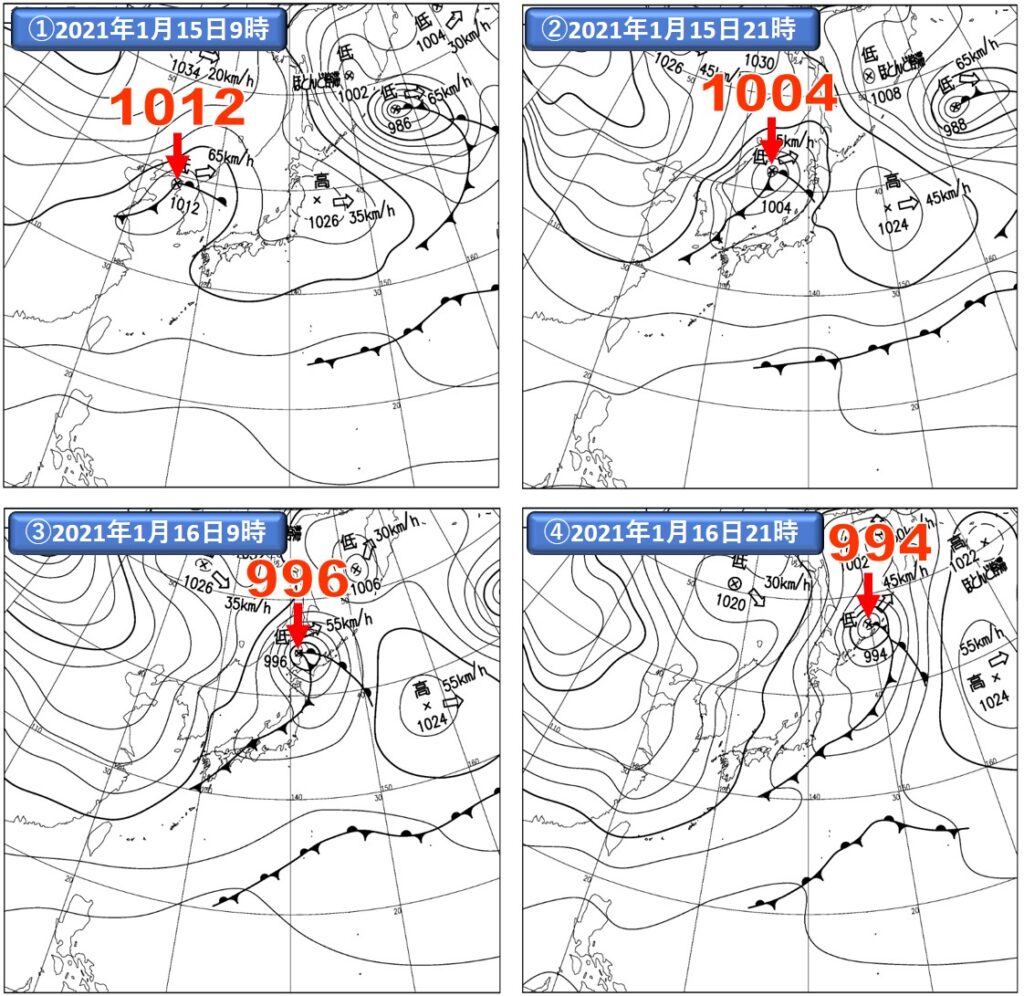

2.2021年1月15日~16日(図2)

・16日は、低気圧が北海道付近を進み、寒冷前線が本州を通過。西~北日本の広い範囲で雨や雪。

図2 2021年1月15日9時~16日21時の地上天気図

注)図の注釈は、図1を参照。

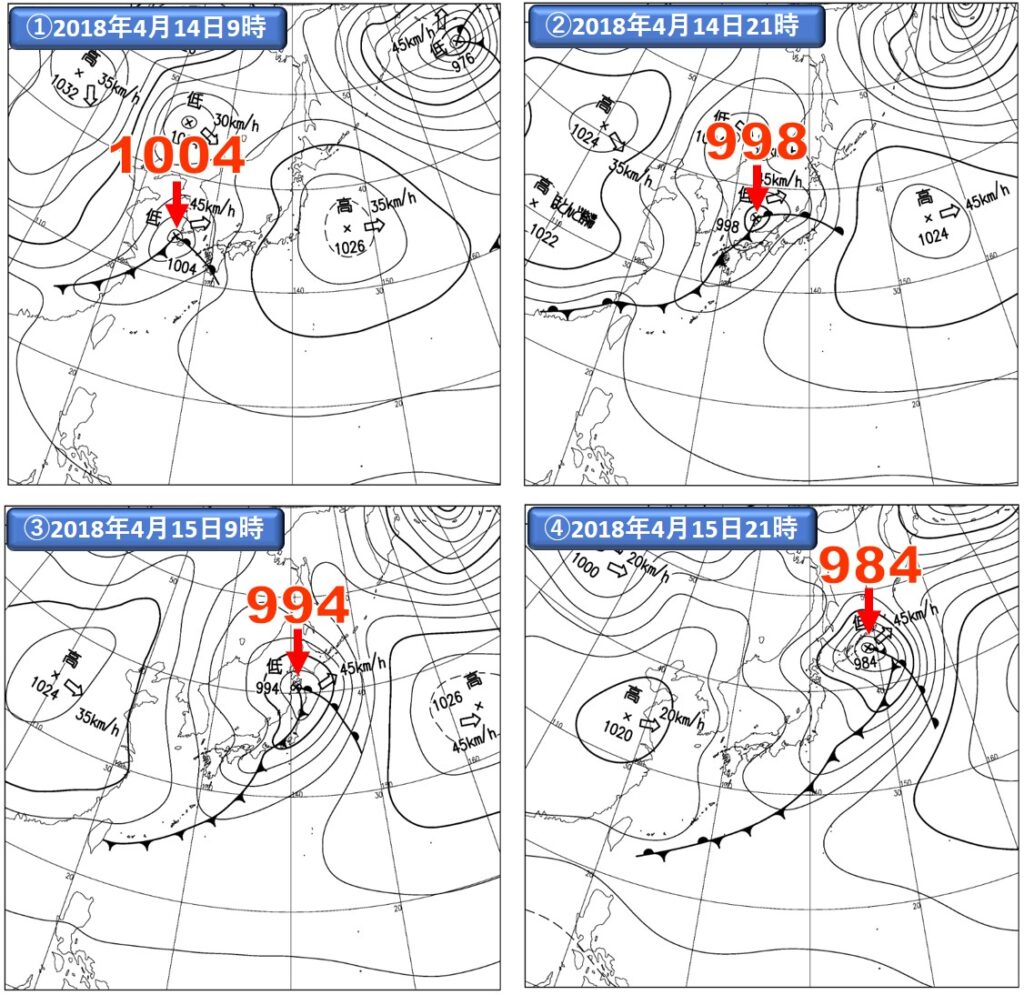

3.2018年4月14日~15日(図3)

・14日は、前線を伴った低気圧が発達しながら日本海に進む。雨は、九州から夜には北海道まで広がる。九州の一部では、大雨。

・15日は、低気圧や前線の通過で全国的に風雨が強く、広い範囲で荒れた天気。

図3 2018年4月14日9時~15日21時の地上天気図

注)図の注釈は、図1を参照。

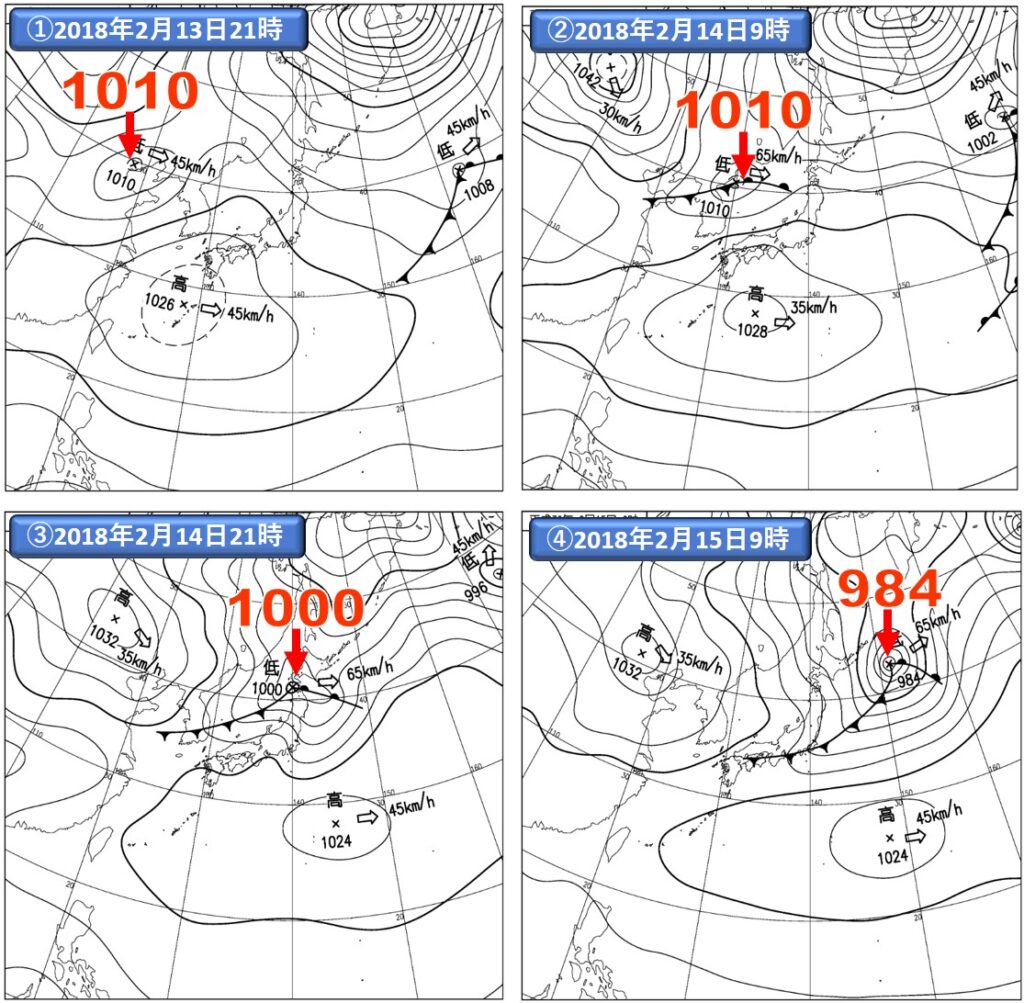

4.2018年2月13日~15日(図4)

・14日は、日本海の低気圧に向かって吹く南風が強まり、九州北部・中国・北陸で春一番。

・15日は、本州付近を寒冷前線南下。寒気が流入した北日本は、風が強まり広く雪。

図4 2018年2月13日21時~15日9時の地上天気図

注)図の注釈は、図1を参照。

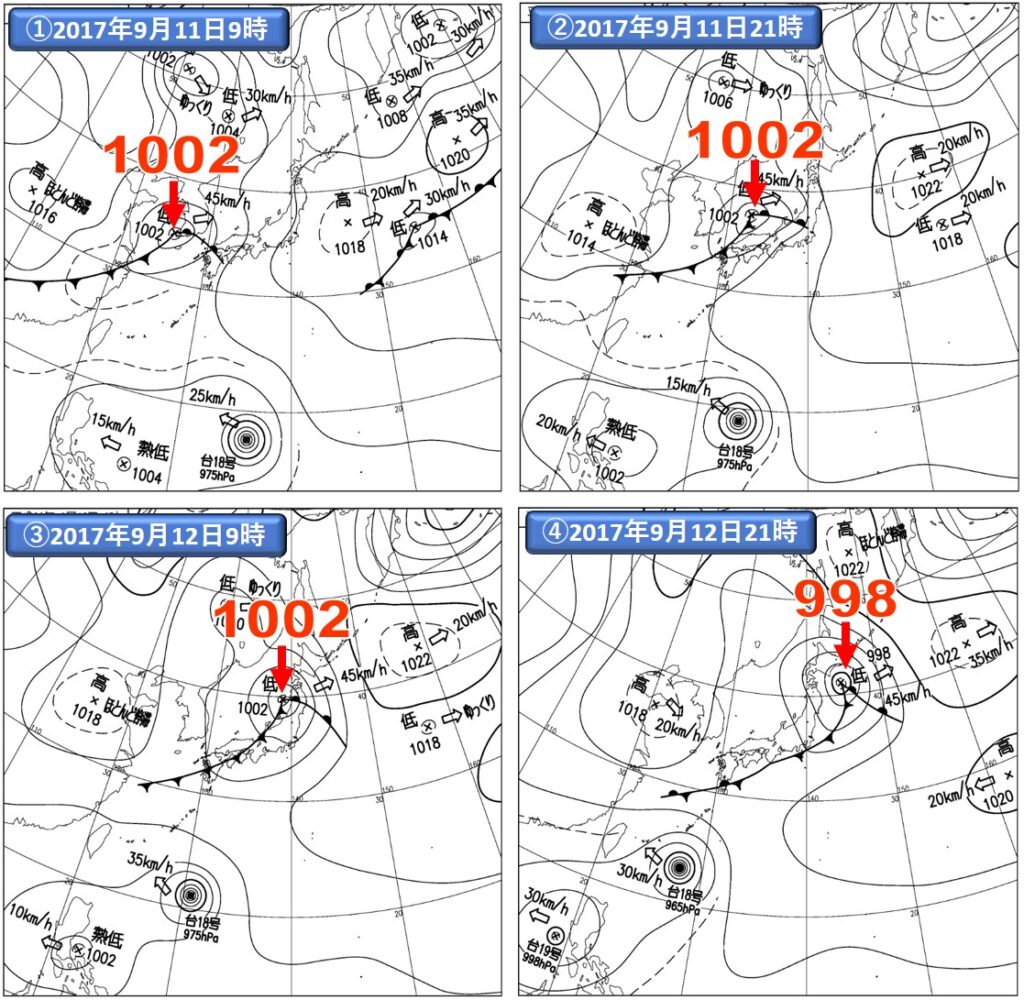

5.2017年9月11日~12日(図5)

・11日は、前線を伴った低気圧が日本海に進む。九州から雨降り出し、次第に東へ拡大。九州北部・中国の一部で大雨。

・12日は、北日本を低気圧が通過し、前線付近で局地的な雨。高知県、奈良県などで大雨。

図5 2017年9月11日9時~12日21時の地上天気図

注)図の注釈は、図1を参照。

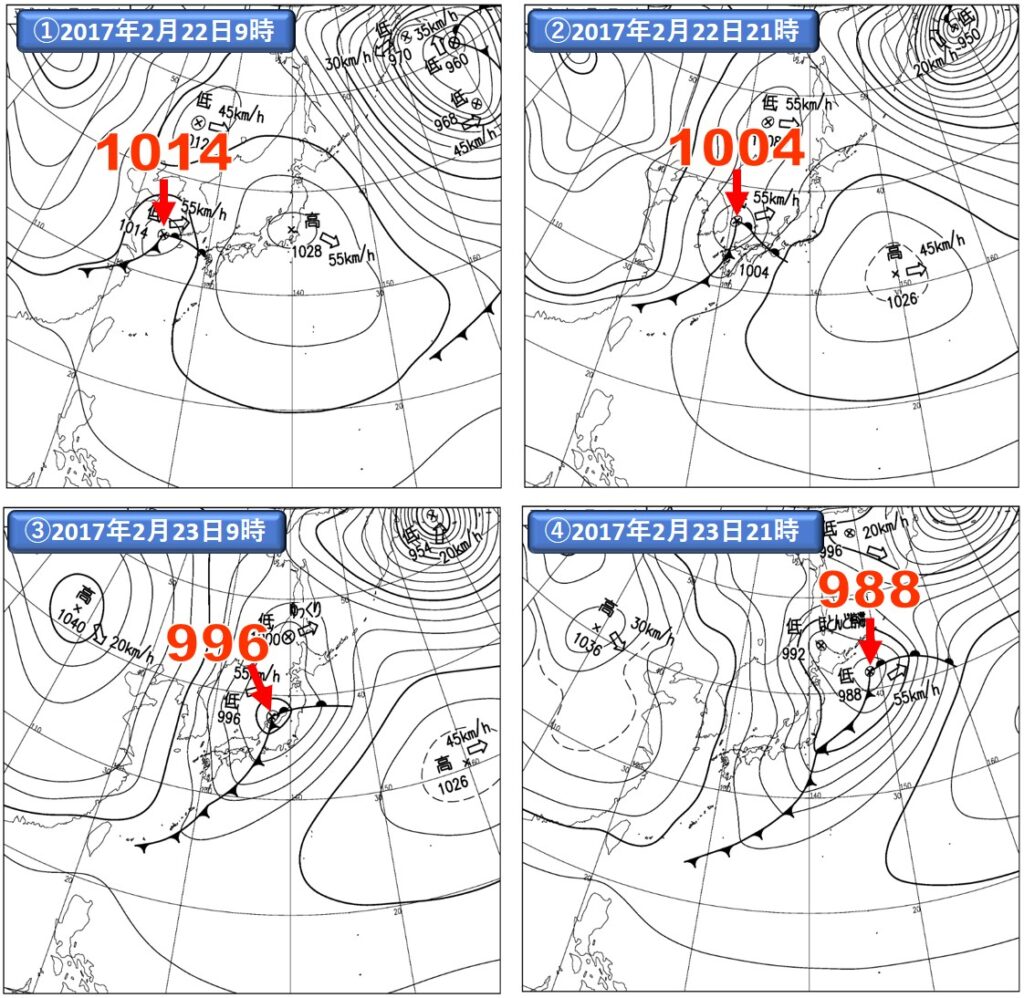

6.2017年2月22日~23日(図6)

・22日、西日本は次第に雨、東日本は晴れから夜は雨の所も。北日本も一部で雪や雨。中国地方で風が強まり、春一番。

・23日は、前線を伴った低気圧が発達しながら、日本海から日本の東へ進む。本州南岸などで大雨。

図6 2017年2月22日9時~23日21時の地上天気図

注)図の注釈は、図1を参照。

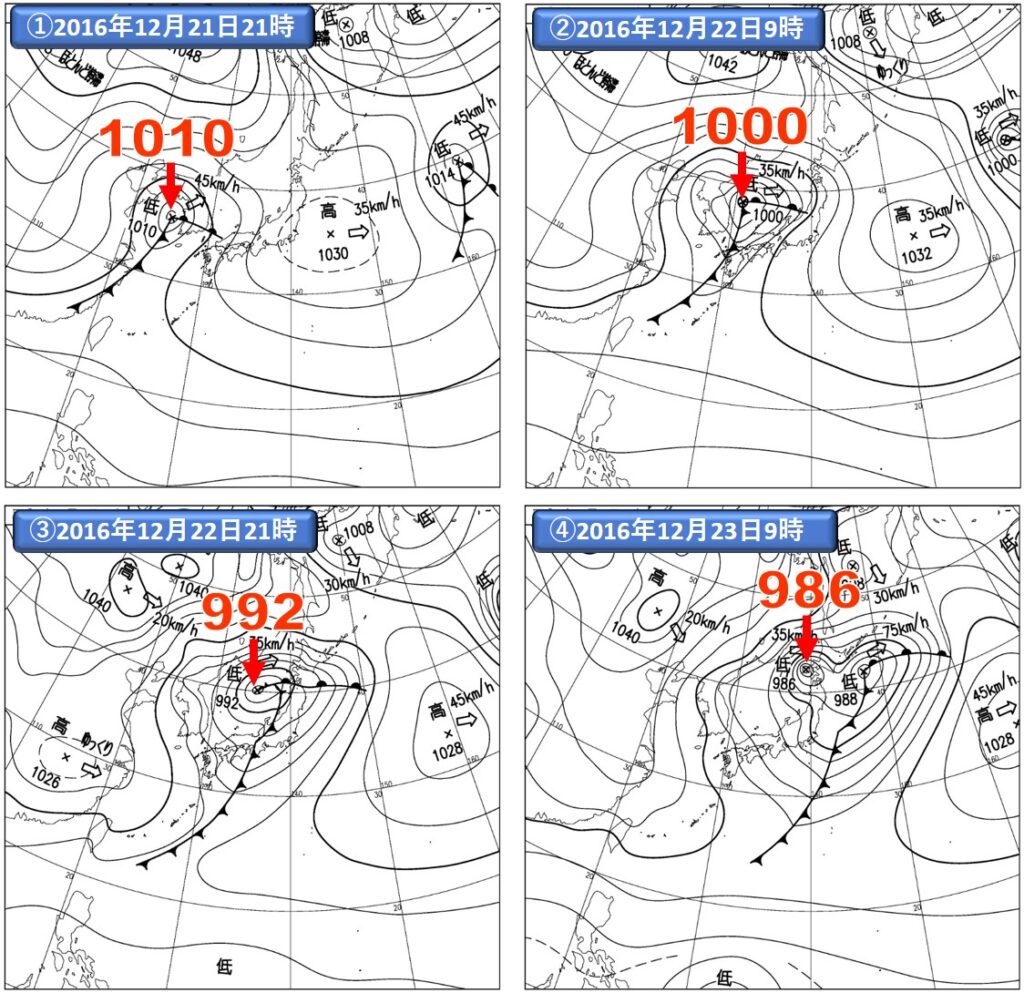

7.2016年12月21日~23日(図7)

・22日は、日本海で低気圧が発達。寒冷前線が西日本を東進し、その近くで大雨。高知・和歌山県で突風。

・23日は、前線を伴う発達した低気圧通過し、北海道や東京都などで強風。北日本に低気圧が残り、北海道で大雪。

図7 2016年12月21日21時~23日9時の地上天気図

注)図の注釈は、図1を参照。

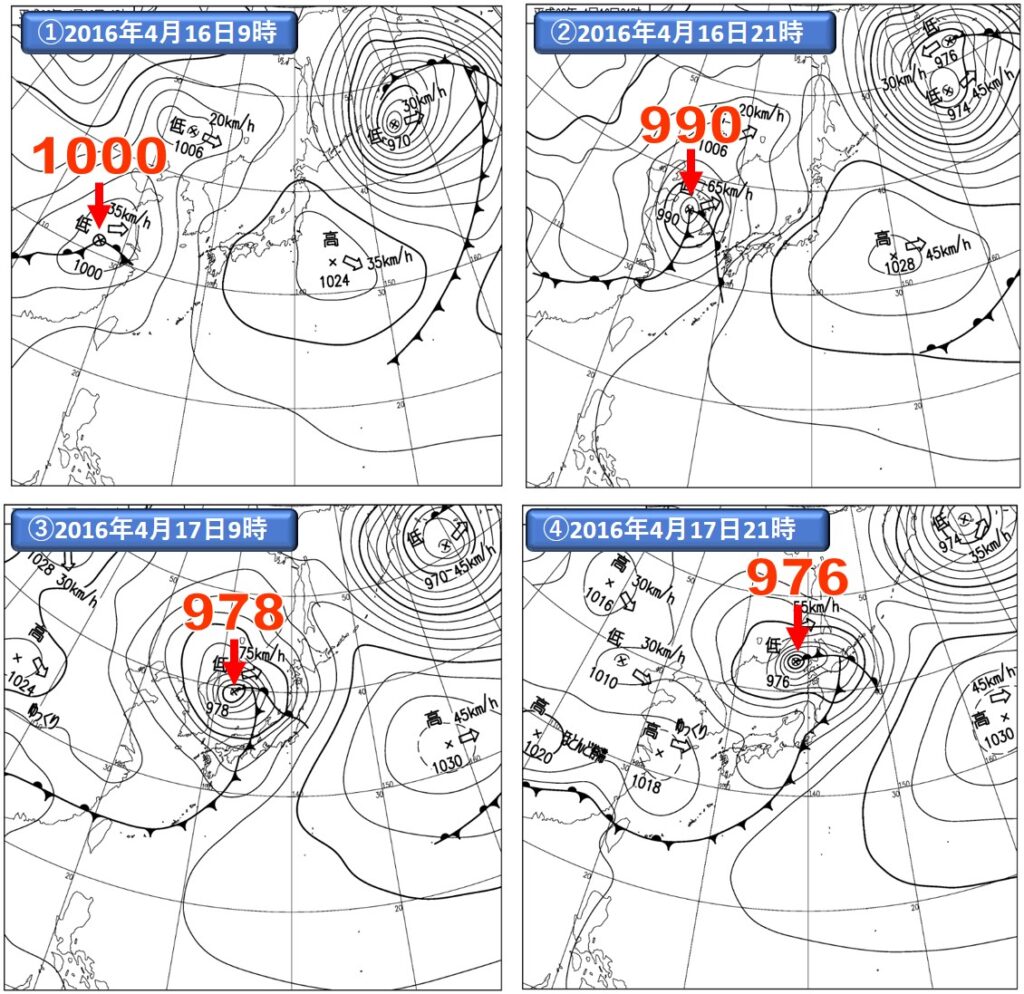

8.2016年4月16日~17日(図8)

・16日、九州は低気圧が接近し、午後から雨。

・17日は発達した低気圧の影響で、全国的に春の嵐。高知県などで大雨。

図8 2016年4月16日9時~17日21時の地上天気図

注)図の注釈は、図1を参照。

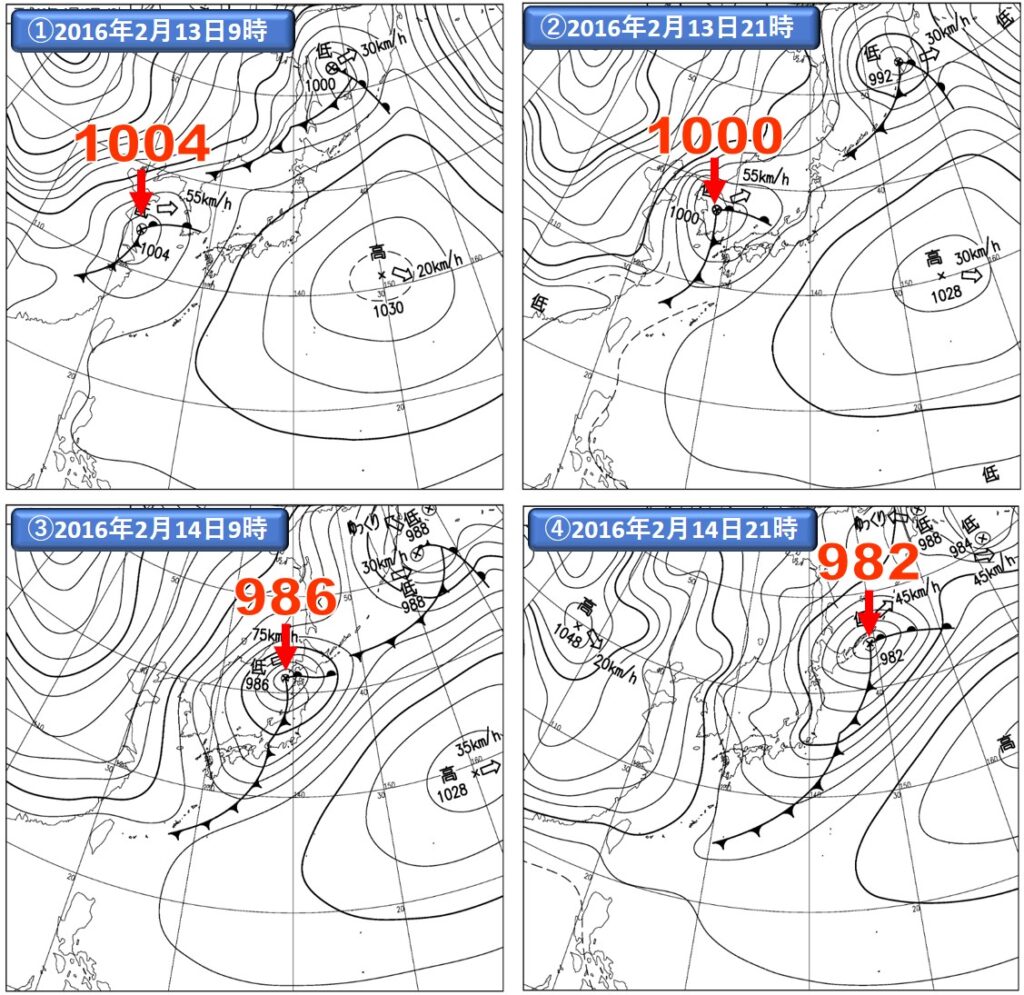

9.2016年2月13日~14日(図9)

・13日は、低気圧が発達しながら朝鮮半島へ進み、全国各地で雨。長崎県などで大雨。四国で春一番。

・14日は、低気圧が日本海で発達。全国的に荒れた天気で、北海道では暴風も。中国・東海・北陸・関東で春一番。

図9 2016年2月13日9時~14日21時の地上天気図

注)図の注釈は、図1を参照。

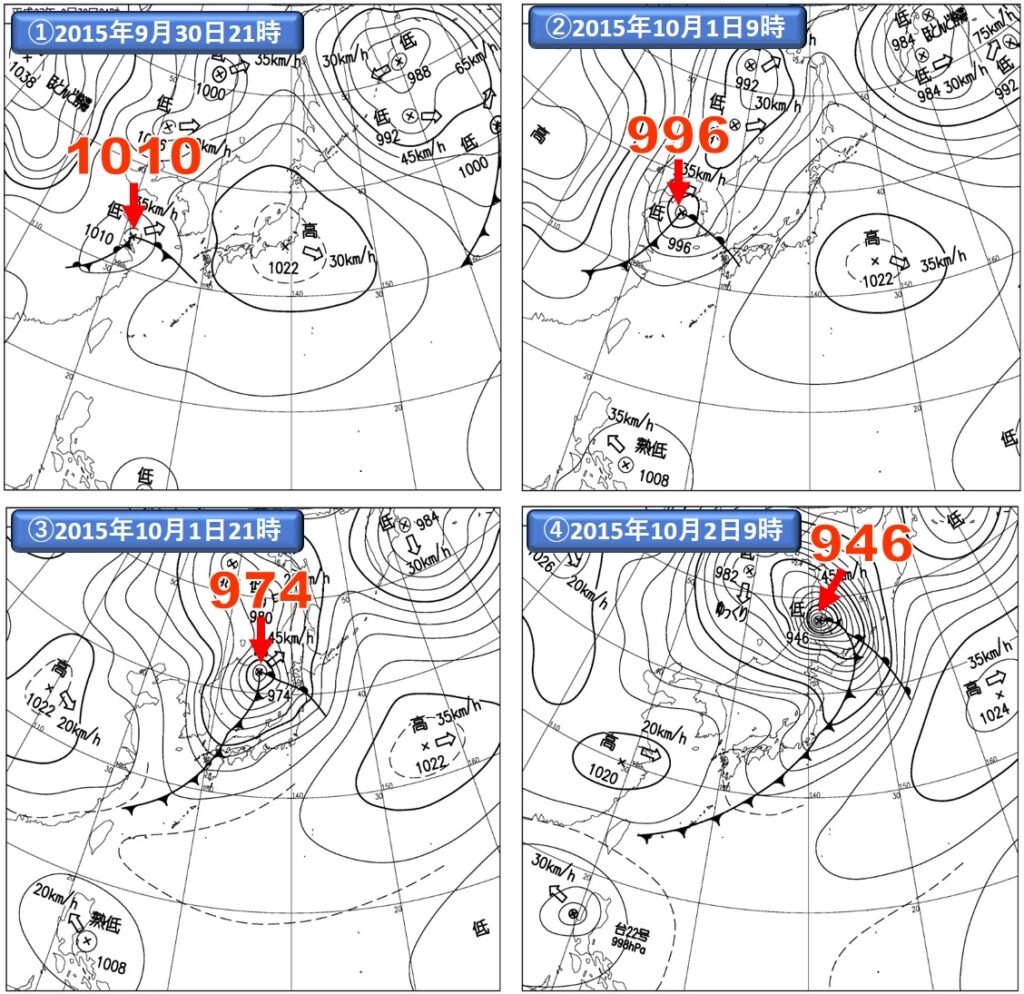

10.2015年9月30日~10月2日(図10)

・10月1日、低気圧に伴う雨雲が西~北日本へ広がり、長崎県などで大雨。

・2日は、日本海で低気圧が記録的発達をした影響で、北日本は引き続き大荒れの天気。

図10 2015年9月30日21時~10月2日9時の地上天気図

注)図の注釈は、図1を参照。

南岸低気圧の特徴(10の事例紹介)

日本の南岸または南海上を東~北東に進む低気圧を、南岸低気圧と呼びます。この低気圧、過去には「太平洋低気圧」や「南海低気圧」と呼ばれていた時代がありました。また、発生位置にちなんで「台湾低気圧」や「東シナ海低気圧」と呼んでいた(分類していた)こともありました。

秋から春頃にかけ、南岸低気圧が本州の南海上を北東進し、広い範囲に降雨や降雪をもたらす場合があります。

以下に、日本付近を南岸低気圧が通過した10事例について、地上天気図を示します。これらの図を用いて、南岸低気圧の移動経路や中心気圧の推移などを確認してみます。

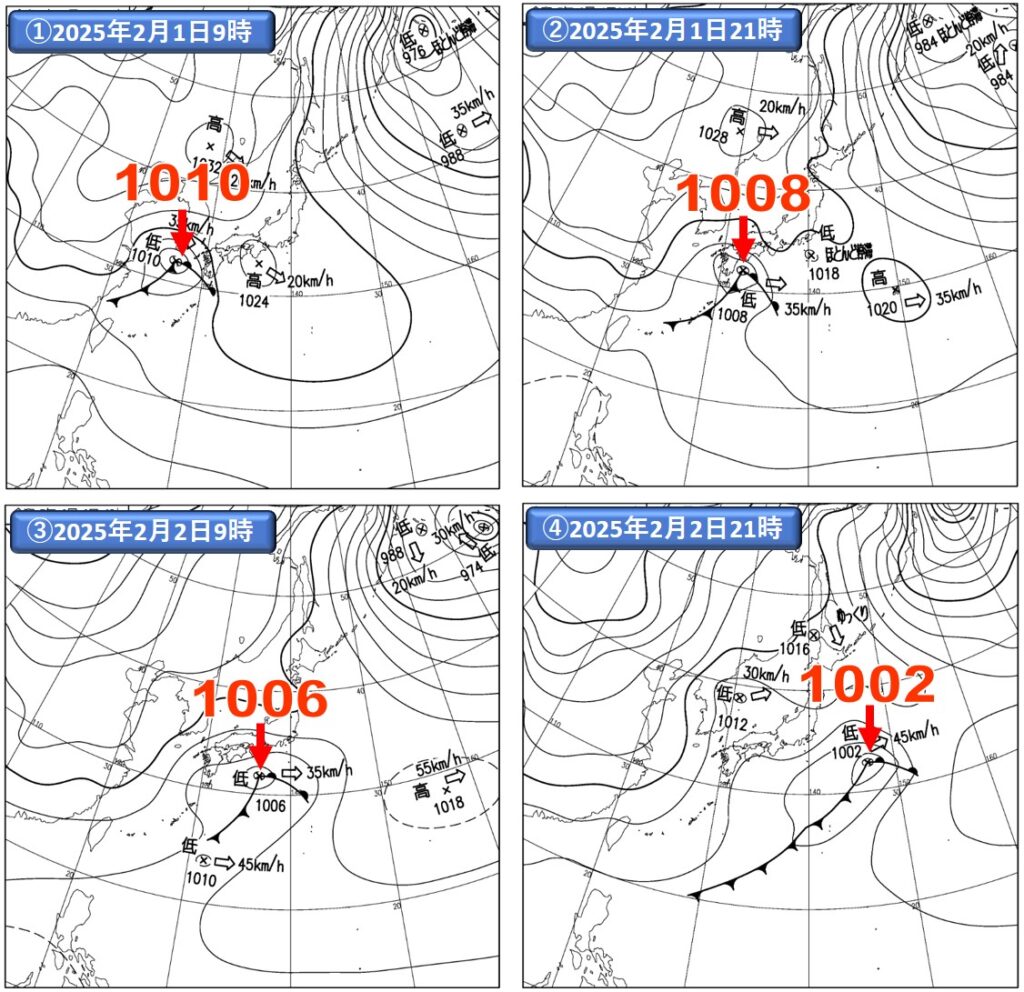

1.2025年2月1日~2日(図11)

・1日、西日本や沖縄・奄美は低気圧の影響で曇りや雨。鹿児島県では大雨。

・2日は、本州南岸を低気圧が東進。西~東日本は曇りや雨、山間部は雪。沖縄・奄美も曇りや雨。北海道は寒気の影響で、曇りや雪。

図11 2025年2月1日9時~2日21時の地上天気図

注)図の注釈は、図1を参照。

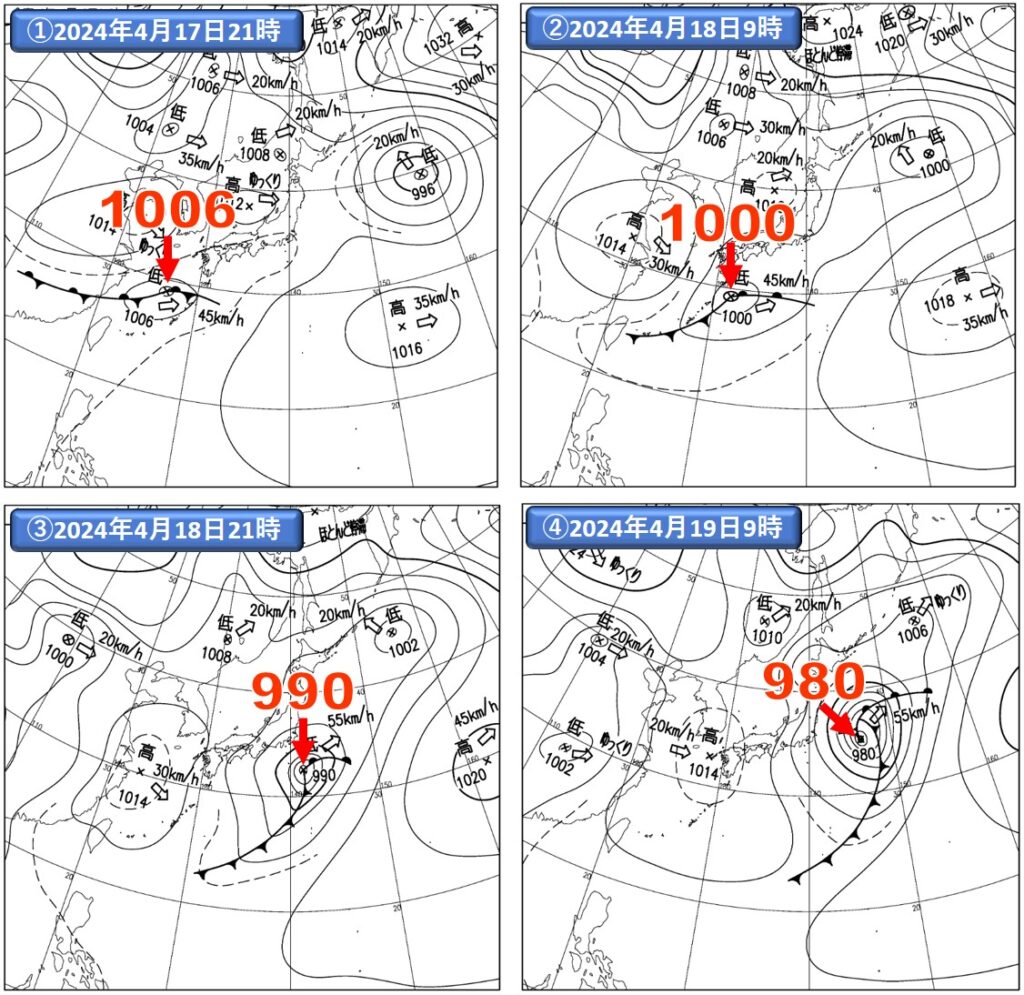

2.2024年4月17日~19日(図12)

・18日は、前線を伴った低気圧が日本の南を東進。沖縄~九州南部は午前中雨、関東や伊豆諸島は午後雨。沖縄県の一部で大雨。

・19日は、日本の東を発達しながら北東に進む低気圧の影響で、北日本や北陸を中心に所々で雨。

図12 2024年4月17日21時~19日9時の地上天気図

注)図の注釈は、図1を参照。

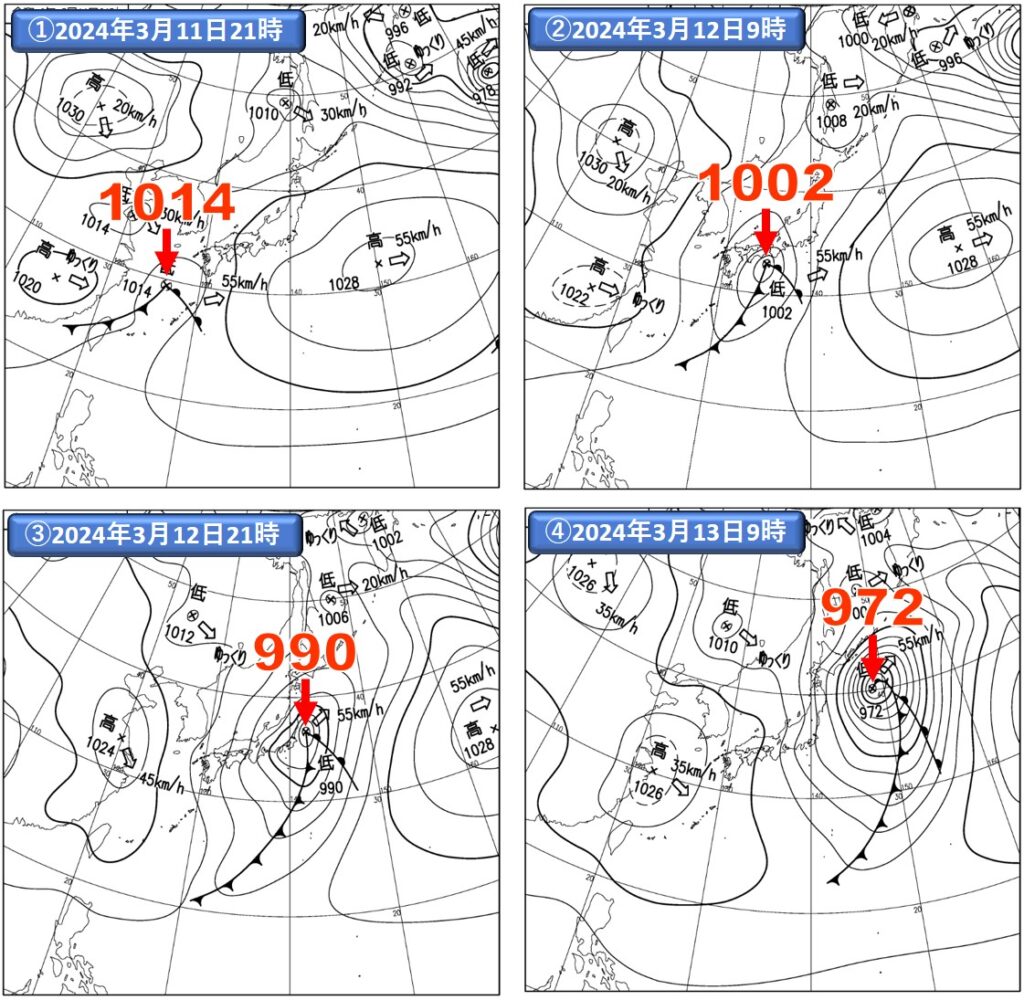

3.2024年3月11日~13日(図13)

・11日午後、東シナ海に前線が発生、 夜には前線上に低気圧が発生して東進。西日本は次第に雨、東日本は曇りに。

・12日は、前線を伴った低気圧が日本の南岸を東進。沖縄・奄美~東北は曇りで所々雨や雪。関東・東北などで大荒れの天気。

・13日、低気圧が発達しながら三陸沖を北上。次第に西高東低の気圧配置に移行し、東~北日本の日本海側は曇りや雪。

図13 2024年3月11日21時~13日9時の地上天気図

注)図の注釈は、図1を参照。

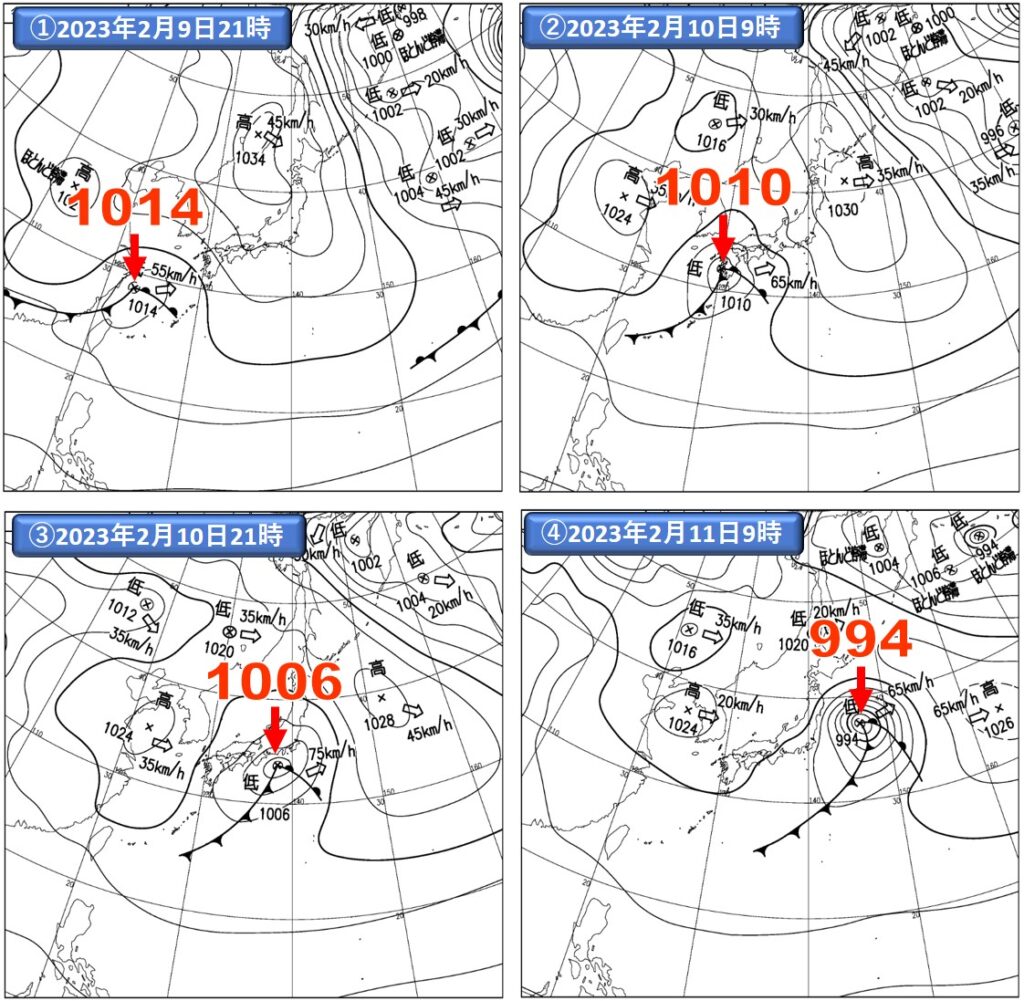

4.2023年2月9日~11日(図14)

・9日夜は、東シナ海の低気圧が南西諸島に近づく。沖縄~九州は、次第に雨。

・10日は、前線を伴った低気圧などの影響で、沖縄~九州では所によって大雨。九州南部で春一番。中国・四国~東北は雨や雪で、内陸で大雪も。

・11日は、関東の東の低気圧により、北日本や北陸は曇りで所々雪や雨。

図14 2023年2月9日21時~11日9時の地上天気図

注)図の注釈は、図1を参照。

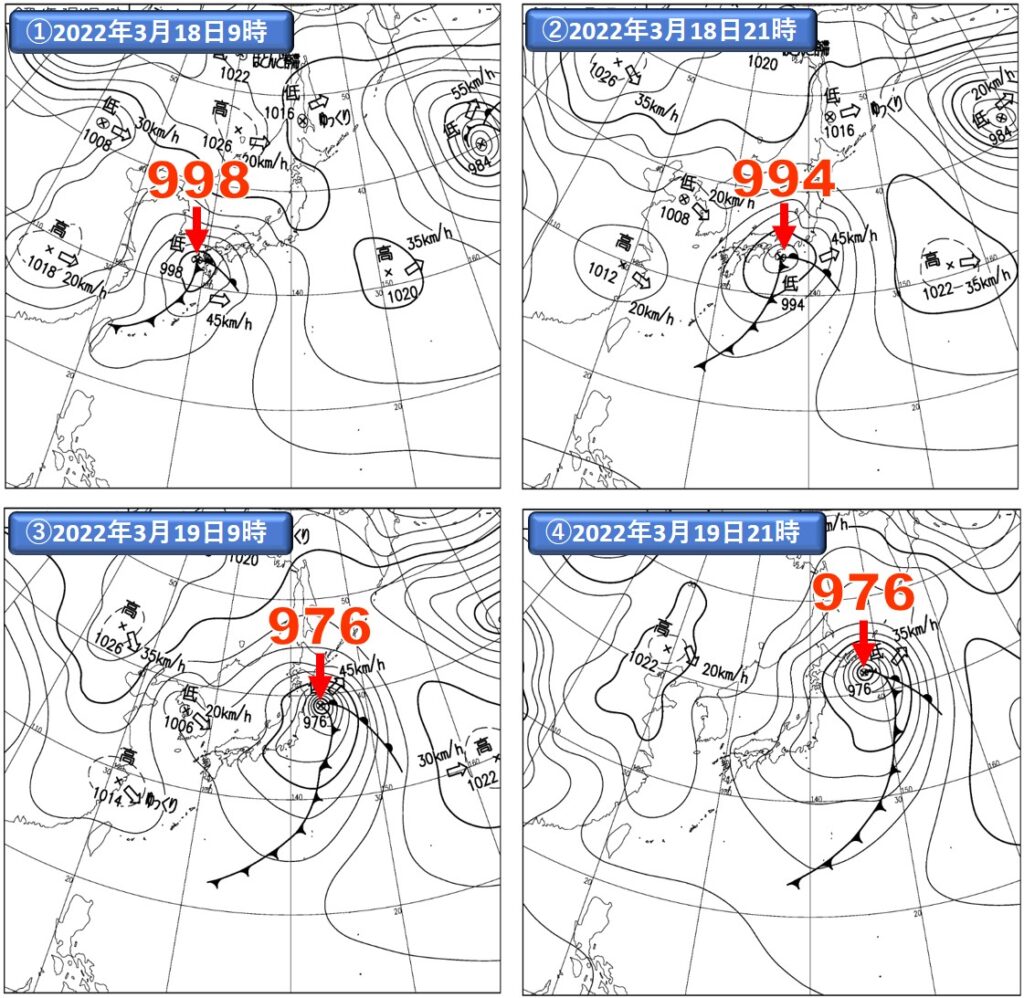

5.2022年3月18日~19日(図15)

・18日は、低気圧や前線の影響で沖縄~東北は雨や雪。沖縄県や東京都の一部などで大雨。九州南部・奄美で春一番。

・19日は、三陸沖の低気圧の影響で北日本太平洋側は暴風雪や大雪。西~東日本も、寒気の影響で荒れた天気。

図15 2022年3月18日9時~19日21時の地上天気図

注)図の注釈は、図1を参照。

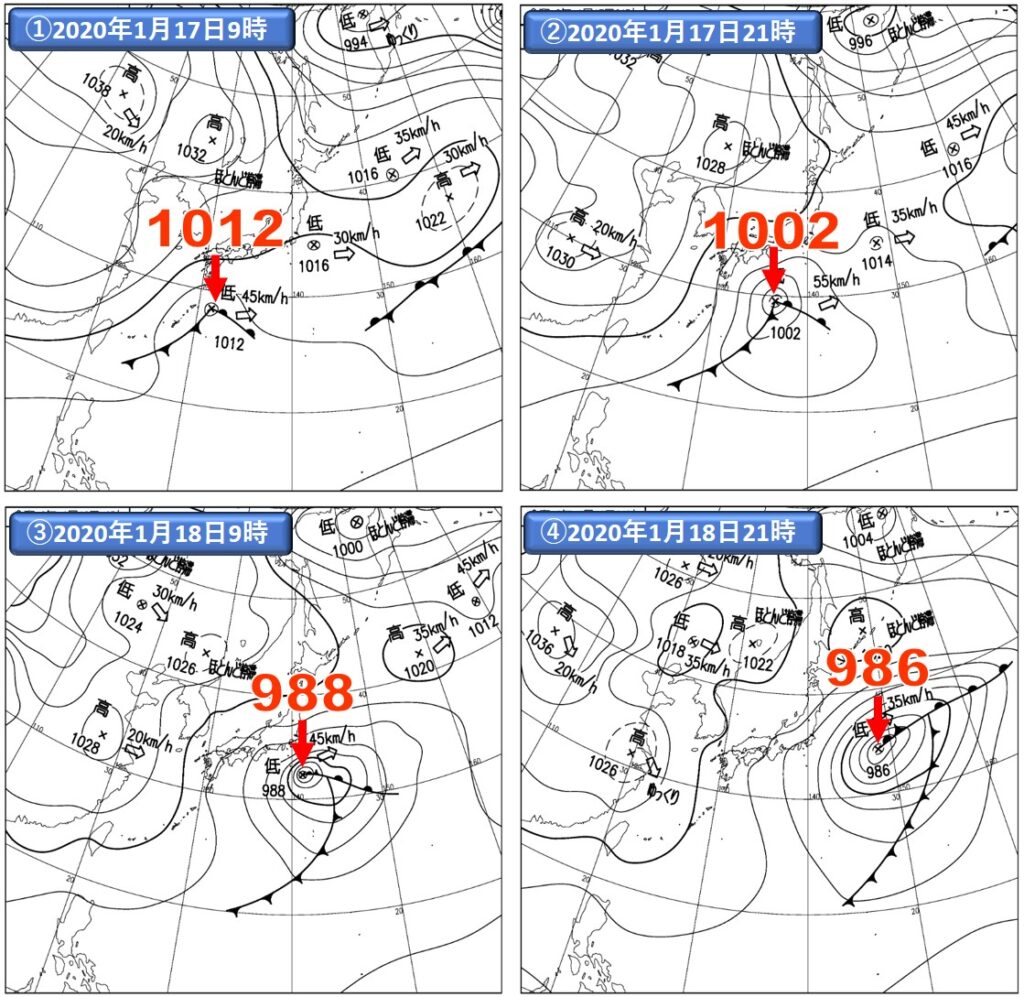

6.2020年1月17日~18日(図16)

・17日は、前線を伴った低気圧が四国の南を東に進み、沖縄・奄美と西日本~東日本太平洋側で曇りや雨。標高の高い地域や内陸では、所によって雪。

・18日は、関東の南を低気圧が発達しながら北東進。関東甲信は、雨や雪で平野部でも所々で雪。

図16 2020年1月17日9時~18日21時の地上天気図

注)図の注釈は、図1を参照。

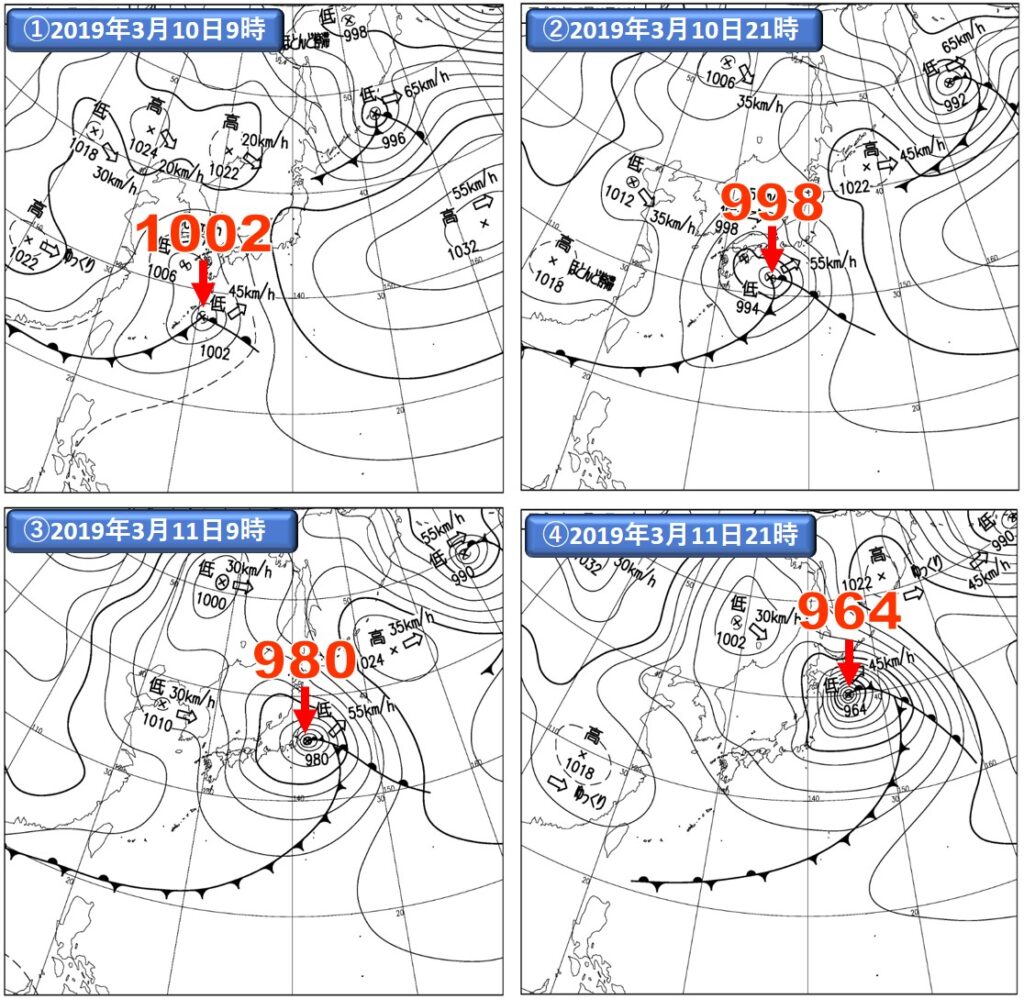

7.2019年3月10日~11日(図17)

・11日は、低気圧が東海道沖から三陸沖へ進み急速に発達。東北などで春の嵐。岩手県の太平洋側を中 心に大雨。

図17 2019年3月10日9時~11日21時の地上天気図

注)図の注釈は、図1を参照。

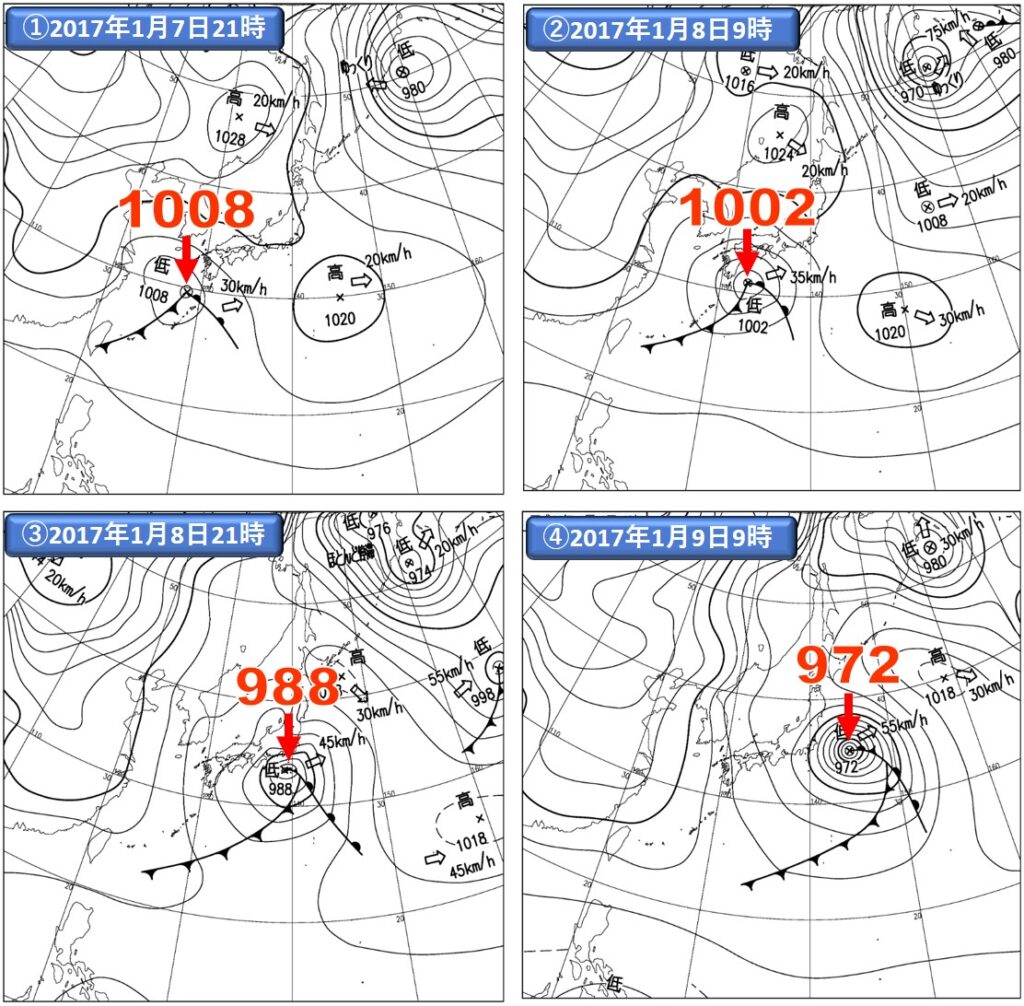

8.2017年1月7日~9日(図18)

・7日は、東シナ海に低気圧発生し、沖縄~九州は雨。

・8日は、低気圧が急速に発達しながら西~東日本南岸を進み、伊豆諸島各地で大雨。関東甲信内陸は大雪。

・9日は、低気圧が発達しながら関東の南から日本の東へ。午後には次第に冬型気圧配置。西~東日本太平洋側の一部を除き全国的に曇りや雨または雪。

図18 2017年1月7日21時~9日9時の地上天気図

注)図の注釈は、図1を参照。

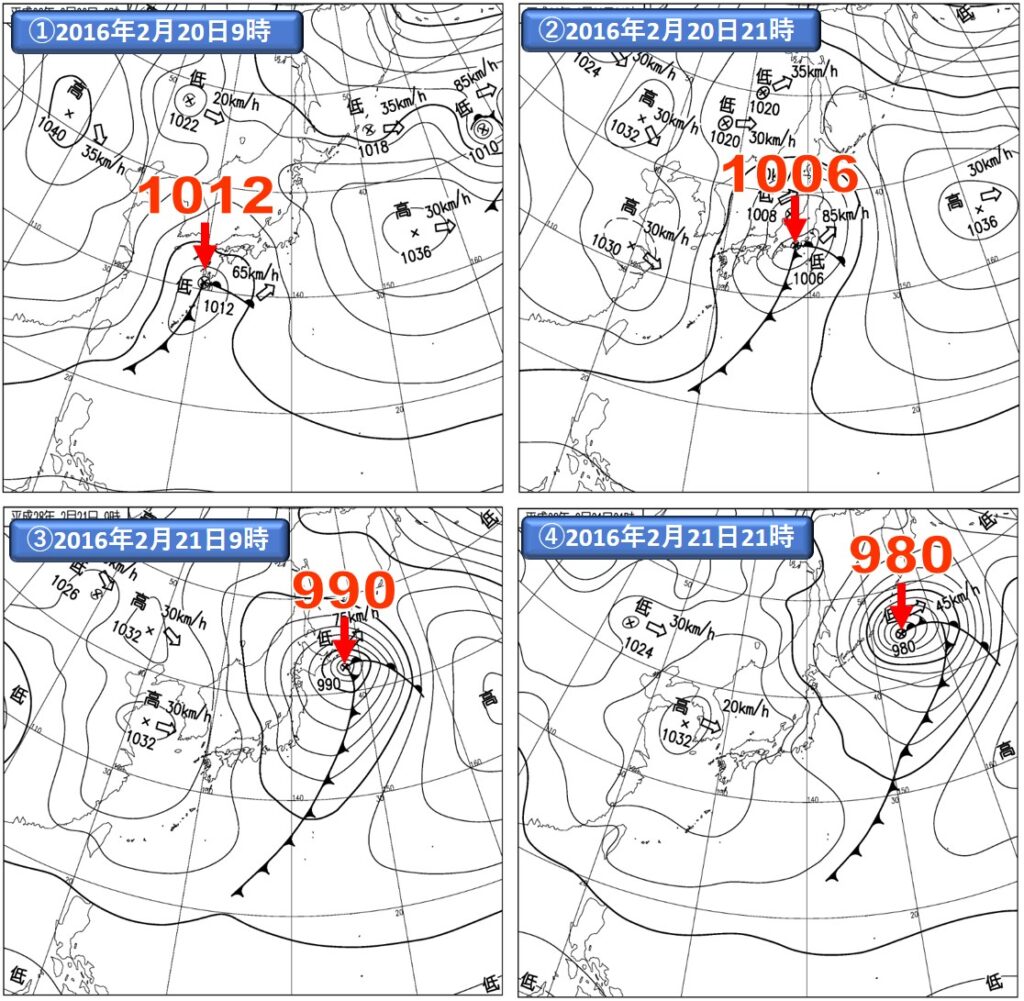

9.2016年2月20日~21日(図19)

・20日は、本州南岸を低気圧が発達しながら東進し、西~東日本の各地で大雨。

・21日、北陸~東北は雨、北海道は雪。北日本を中心に各地で風が強い。

図19 2016年2月20日9時~21日21時の地上天気図

注)図の注釈は、図1を参照。

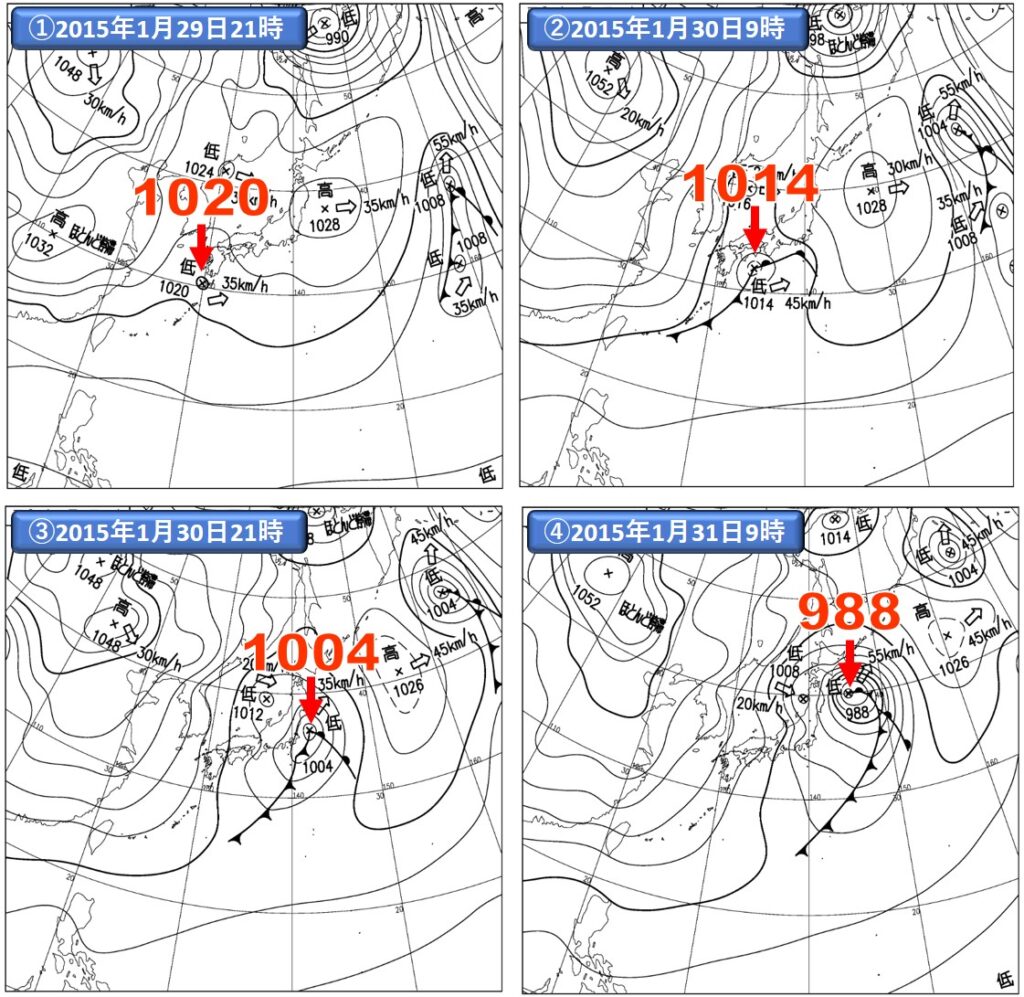

10.2015年1月29日~31日(図20)

・29日、西日本は夜に低気圧が発生し、雨域が広がる。

・30日は、低気圧が日本の南岸を通過し、全国的に雪や雨。東日本太平洋側の一部で積雪。東北太平洋側では大雪。

・31日は、三陸沖の低気圧が発達、日本付近は強い冬型の気圧配置に。北陸~北日本を中心に、暴風雪や大雪。

図20 2015年1月29日21時~31日9時の地上天気図

注)図の注釈は、図1を参照。

二つ玉低気圧の特徴(10の事例紹介)

秋から春頃にかけて、日本列島を南北に挟みながら東~北東に進む2個の低気圧を、二つ玉低気圧と呼びます。円形に閉じた等圧線の低気圧が南北に2個並び、二つの玉のように見えることから、そのように名付けられています。

二つ玉低気圧といっても、北側の低気圧と南側の低気圧の発生時期、大きさ、強さ、及び2個の低気圧の位置関係の違いなどによって、いろいろな気圧パターンが出現します。例えば、2個の低気圧の発生時期や位置関係に注目して、①黄海付近と東シナ海付近でそれぞれ発生した低気圧が、日本列島を挟んで北東進する型、②日本海低気圧が日本に接近するとき、日本の南岸付近に別の低気圧が出現して二つ玉低気圧となる型、③南岸低気圧が日本に接近するとき、日本海に別の低気圧が出現して二つ玉低気圧となる型、などに分けられることがあります。

これら2個の低気圧は日本の東海上でまとまって急激に発達することがあり、その場合には寒の戻りが起こります。

二つ玉低気圧が通過するとき、基本的には、南岸低気圧と日本海低気圧とを合わせたような現象が起きます。このため、悪天候が広範囲に及ぶ傾向にあり、ときに大雨・強風災害をもたらします。ただし、本州を挟んで低気圧があるため相互干渉を起こし、日本海側のフェーン現象や太平洋側での大雪が発生する可能性は低くなります。

以下に、日本付近を二つ玉低気圧が通過した10事例について、地上天気図を示します。これらの図を用いて、二つ玉低気圧の移動経路や中心気圧の推移などを確認してみます。

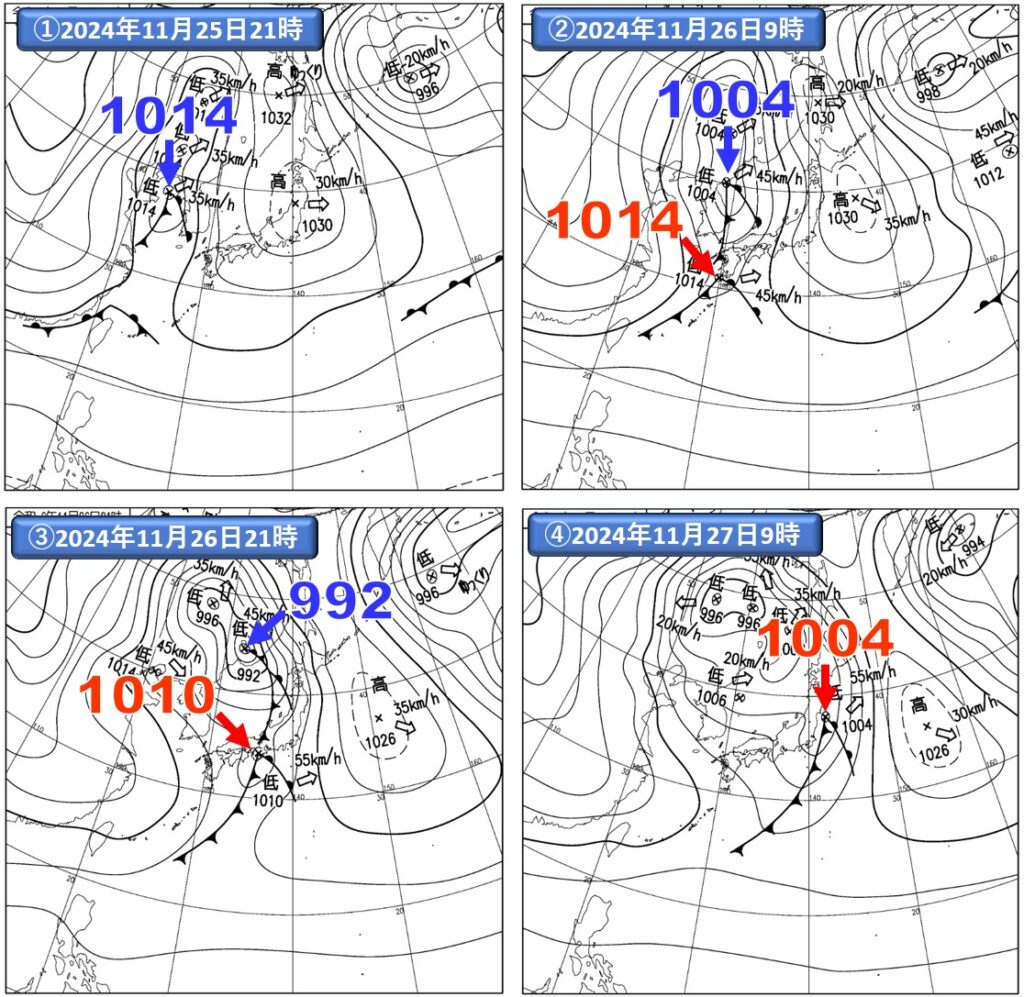

1.2024年11月25日~27日(図21)

・26日は、南北に連なった低気圧や前線が日本海や本州付近を東進。静岡県などで大雨。沖縄・奄美や西日本は雨のち曇り。東~北日本は晴れのち雨。

・27日は、低気圧や前線が北~東日本を通過。西~北日本は曇りで、所々雨や雪。北海道では所によって大雨。

図21 2024年11月25日21時~27日9時の地上天気図

注)①~④は気象庁提供の地上実況天気図(速報天気図)。注目する2つの低気圧のうち、北側の低気圧の中心位置を青の矢印、中心気圧(hPa)を青で記入した。また、南側の低気圧の中心位置を赤の矢印、中心気圧(hPa)を赤で記入した。さらに、2個の低気圧が1個にまとまったと考えられる場合は、その低気圧の中心位置を紫の矢印、中心気圧(hPa)を紫で記入した。

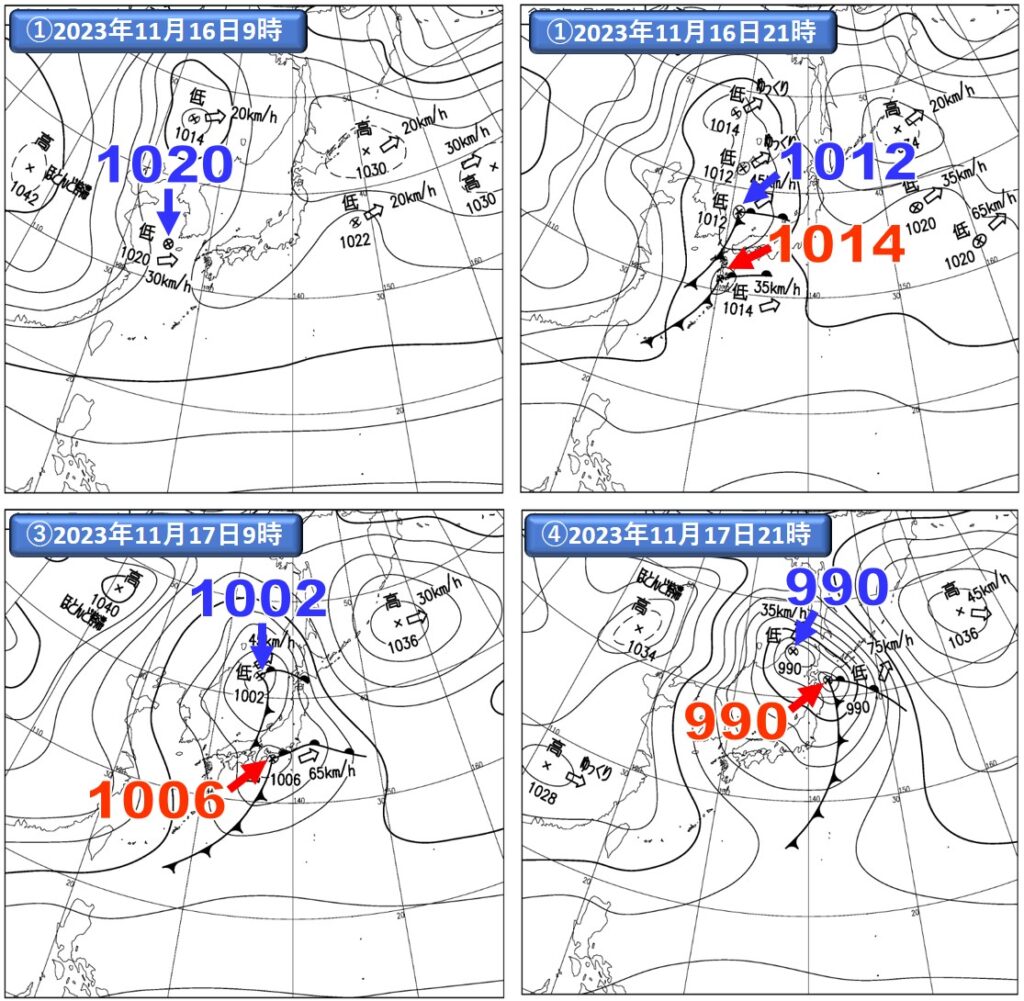

2.2023年11月16日~17日(図22)

・16日、西から低気圧・前線が接近し、次第に曇りや雨。

・17日、日本海と日本の南の前線を伴った低気圧の影響で、全国的に雨。北海道では、一部で大雨になるなど大荒れの天気。

図22 2023年11月16日9時~17日21時の地上天気図

注)図の注釈は、図21を参照。

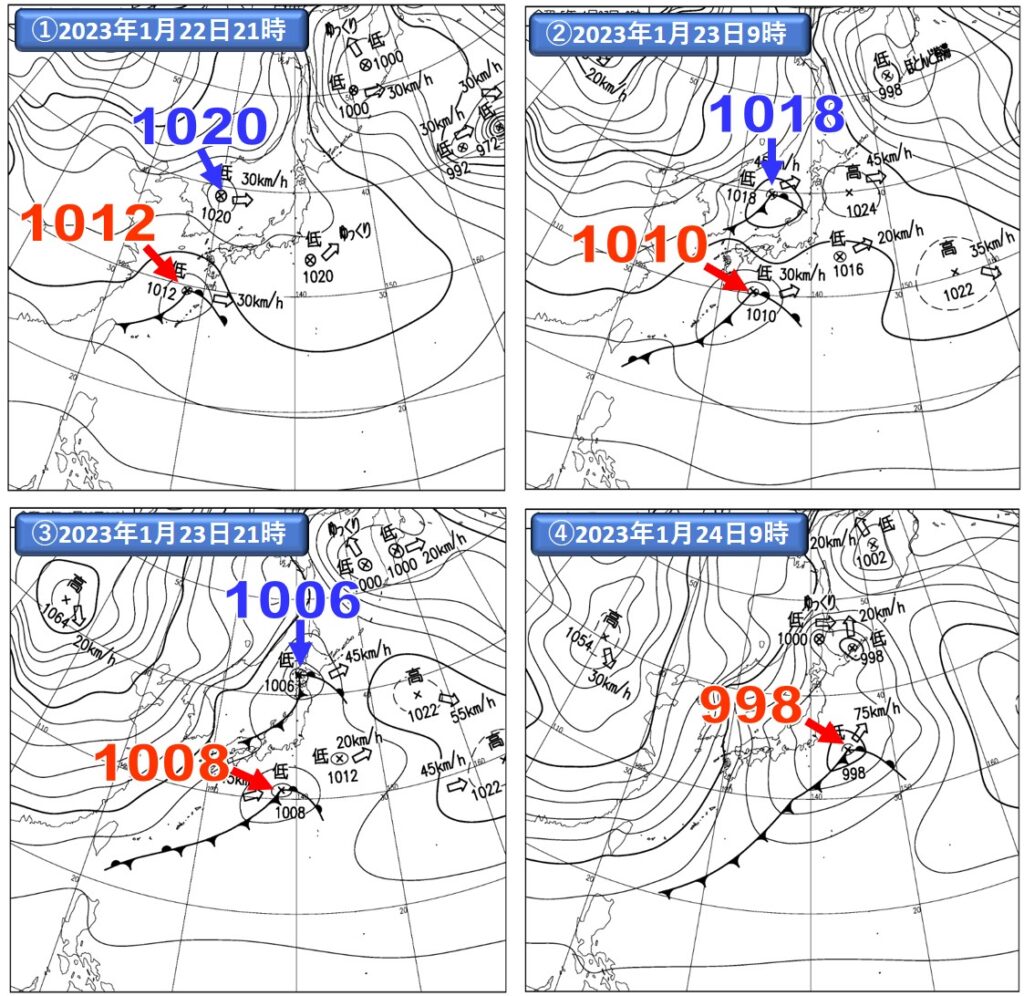

3.2023年1月22日~24日(図23)

・22日、南西諸島~西日本は低気圧や前線により曇りや雨。

・23日は、低気圧が日本海と本州南岸を東進。西日本~北日本は、曇りで所々雨や雪。

図23 2023年1月22日21時~24日9時の地上天気図

注)図の注釈は、図21を参照。

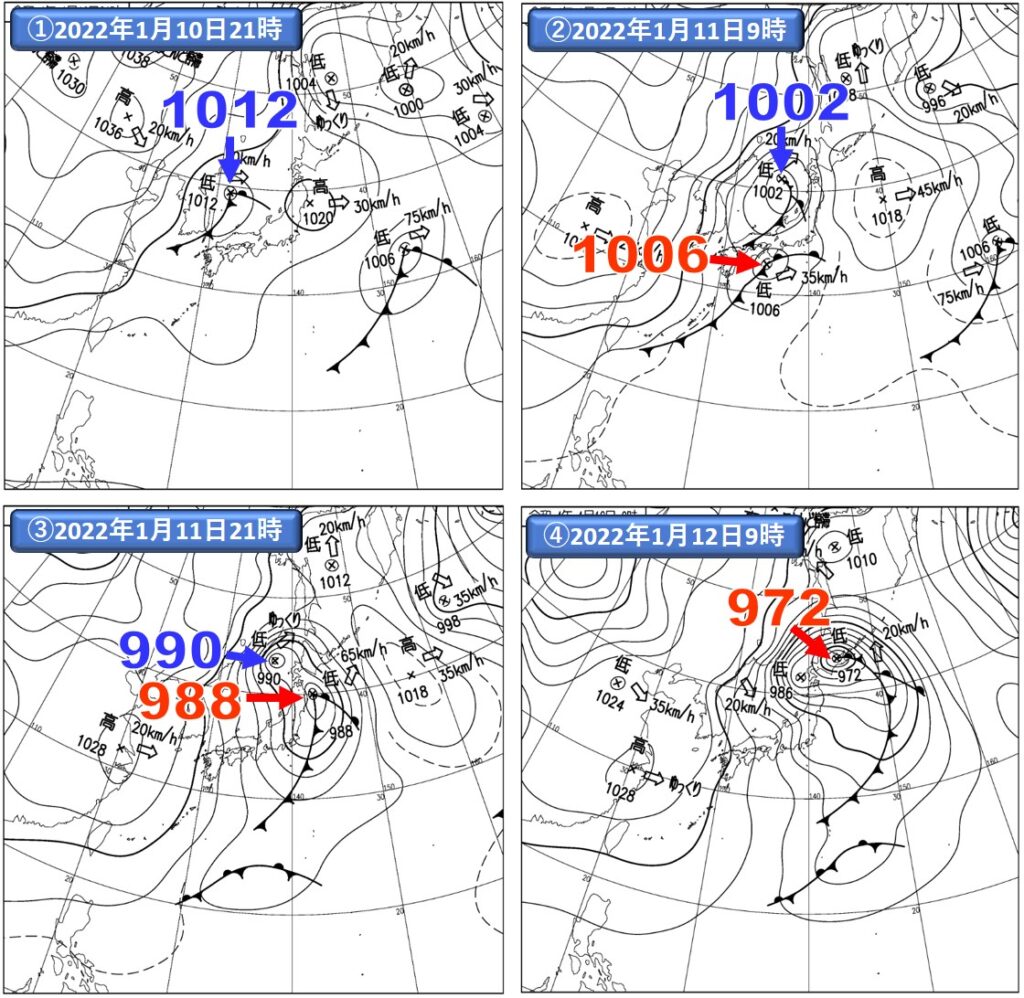

4.2022年1月10日~12日(図24)

・11日は、日本海と日本の南の低気圧が急速に発達。北陸~北日本を中心に雪。西~東日本太平洋側は雨。鹿児島県、山形県、北海道などで非常に強い風の吹いた所も。

・12日は、発達した低気圧が北日本に停滞。強い冬型の気圧配置となり、北海道で大雪。北日本中心に大荒れの天気。

図24 2022年1月10日21時~12日9時の地上天気図

注)図の注釈は、図21を参照。

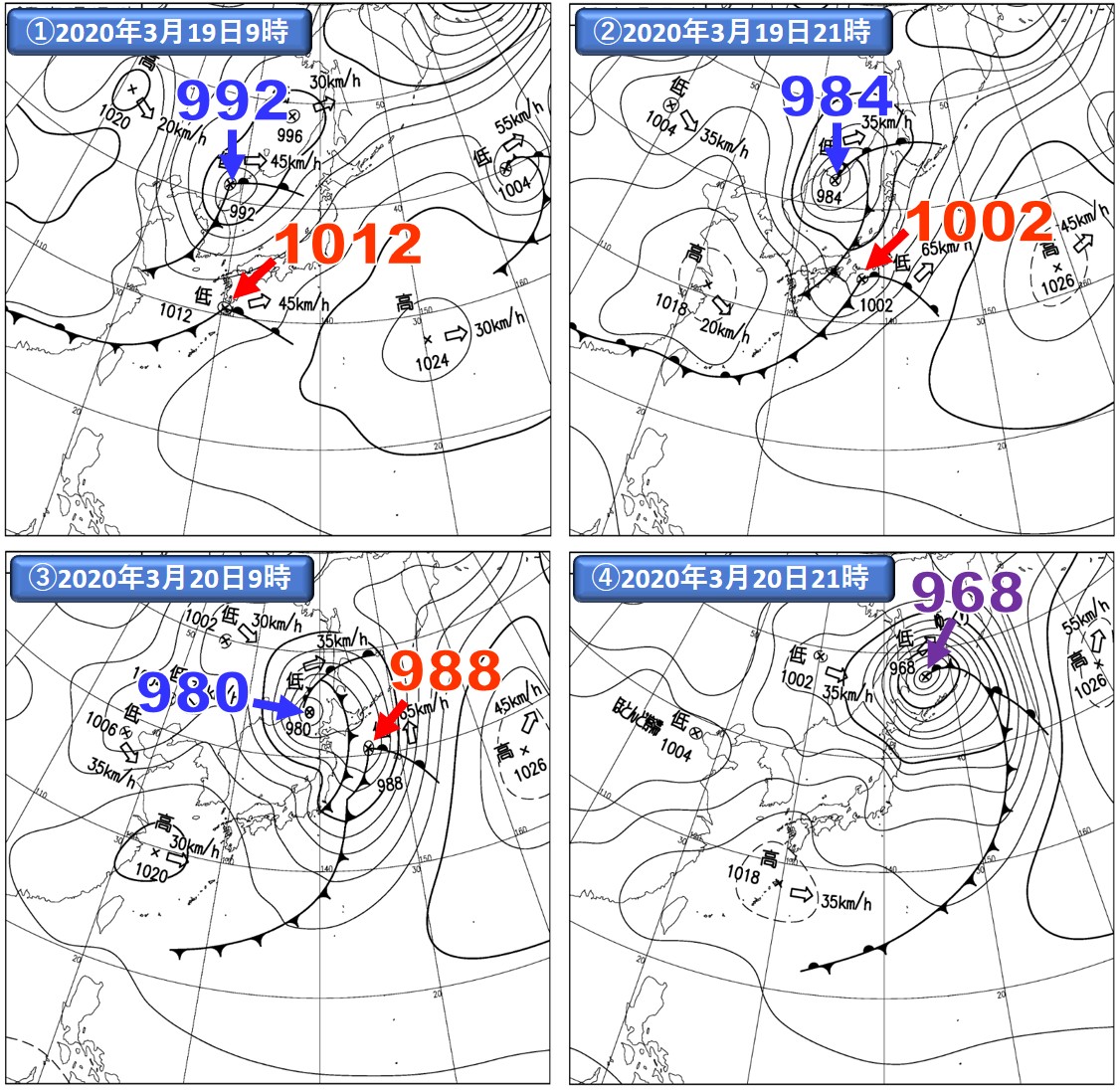

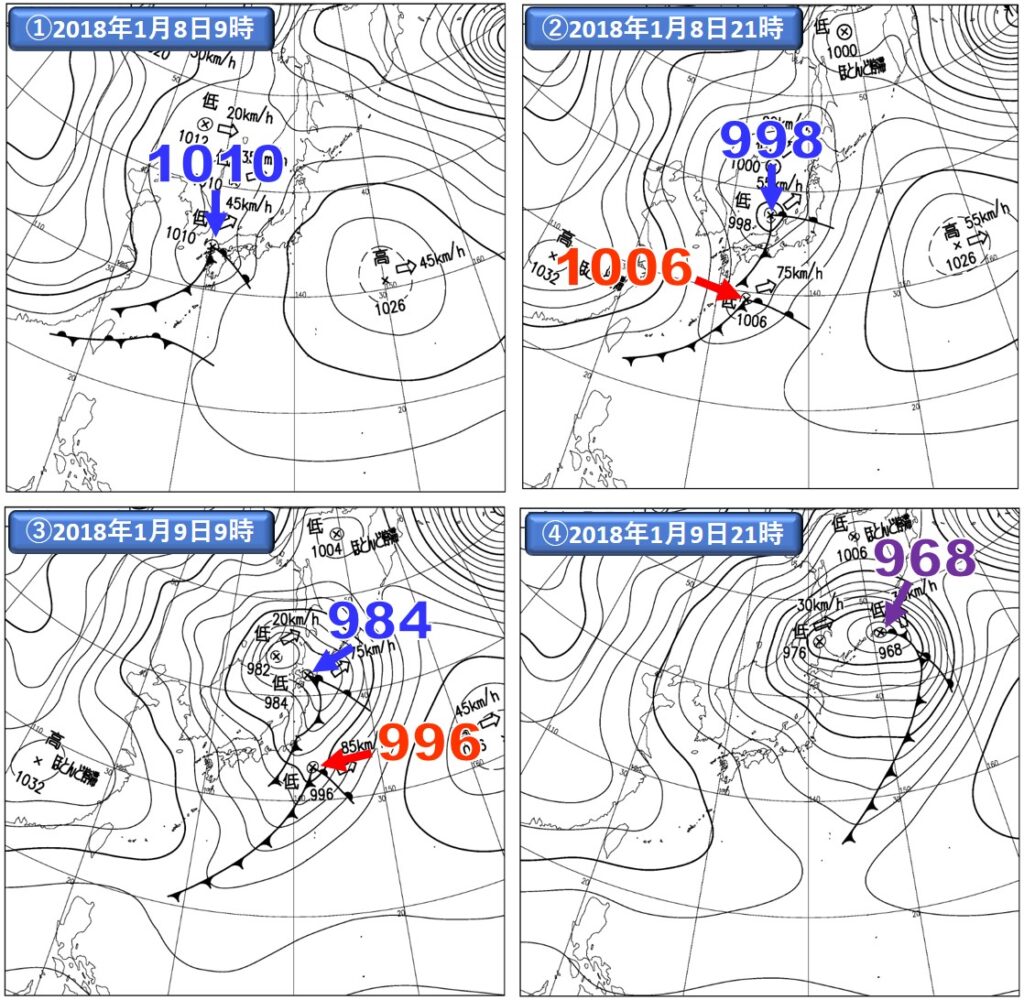

5.2020年3月19日~20日(図25)

・19日は、前線を伴った低気圧が本州南岸と日本海をそれぞれ東進。沖縄・奄美は雨。その他も天気は下り坂で、西~東日本の太平洋側では所々で雨。

・20日は、日本海北部と日本の東の低気圧が夜にはオホーツク海で一つになり、急速に発達。北陸~北日本を中心に雨や雪で風も強く大荒れ。

図25 2020年3月19日9時~20日21時の地上天気図

注)図の注釈は、図21を参照。

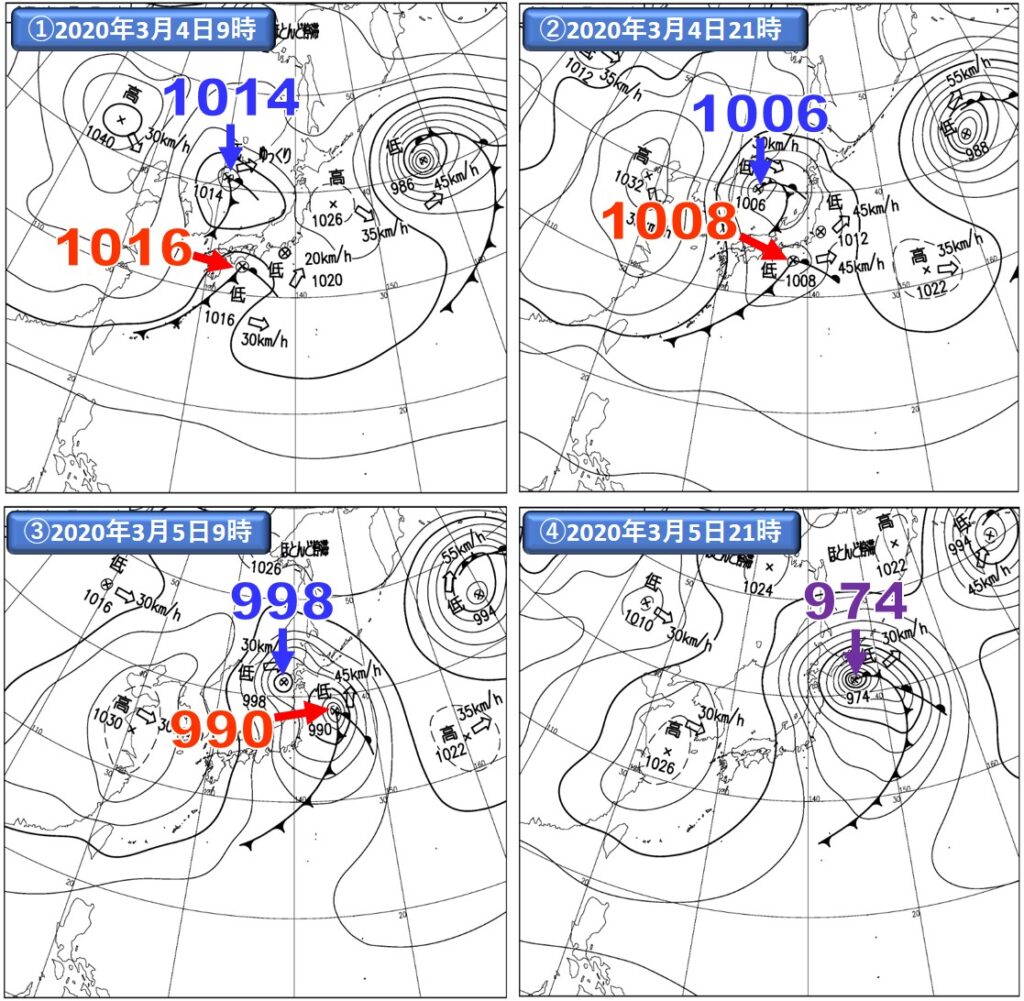

6.2020年3月4日~5日(図26)

・4日は、日本海及び本州南岸の低気圧や前線の影響で、全国的に曇りや雨。

・5日は、低気圧が急速に発達しながら日本の東を北上。山陰~北陸や北日本は雪や雨。北海道では暴風・大雪。

図26 2020年3月4日9時~5日21時の地上天気図

注)図の注釈は、図21を参照。

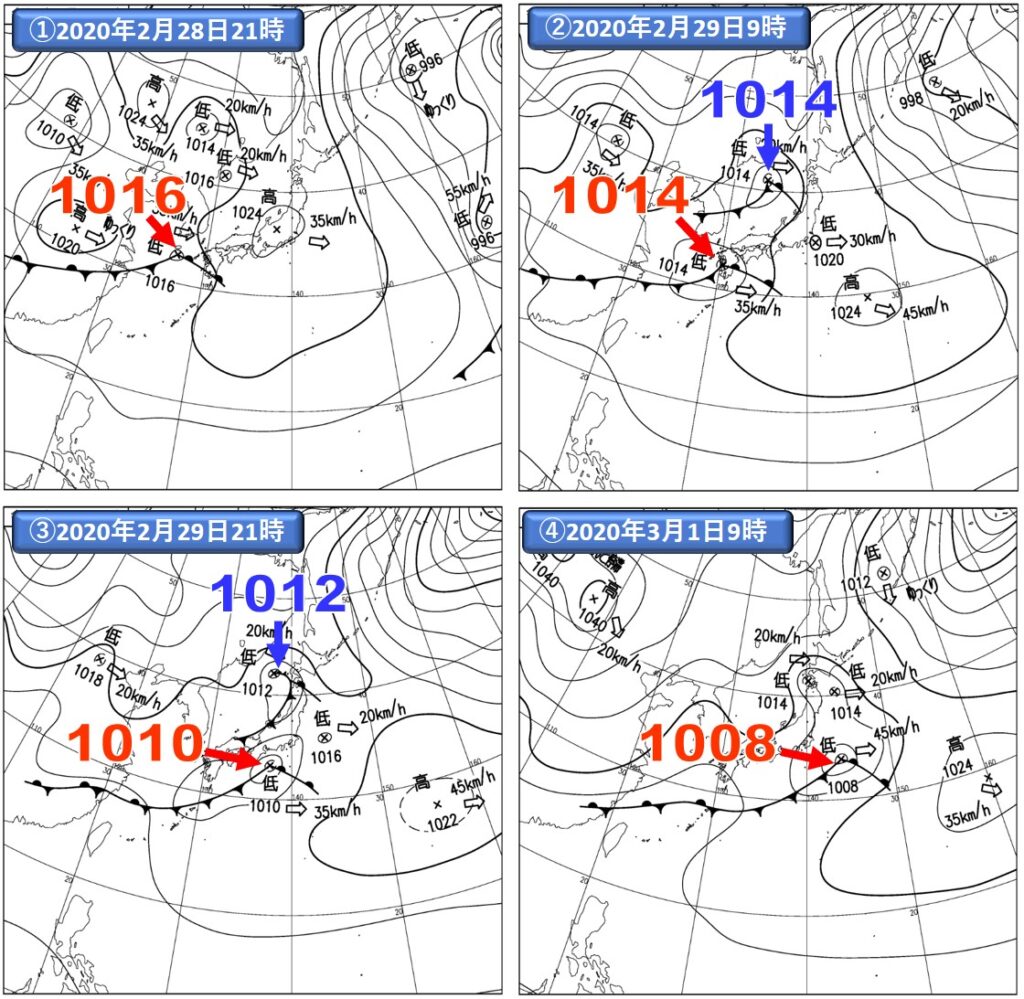

7.2020年2月28日~3月1日(図27)

・2月28日、大陸から近づく前線の影響で、西日本は午後には次第に雨や雪に。

・29日は、低気圧が西日本付近と日本海中部を東進。西日本は雨で、鹿児島県などでは大雨。東日本は太平洋側を中心に次第に雨。北日本は夜には所々で雨や雪。

図27 2020年2月28日21時~3月1日9時の地上天気図

注)図の注釈は、図21を参照。

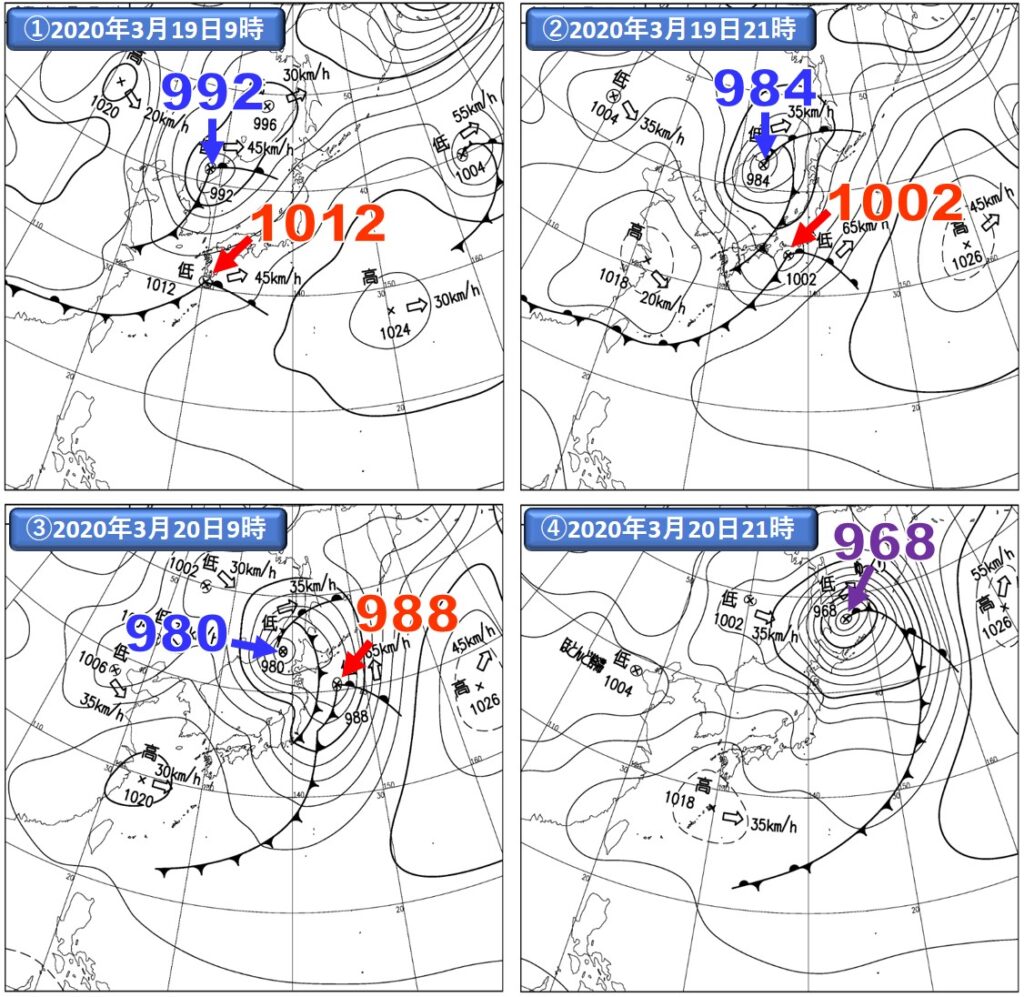

8.2018年1月8日~9日(図28)

・8日は、低気圧が前線を伴い日本海と南西諸島~日本の南を進む。沖縄~東北は雨。四国~関東南岸では所によって大雨。

・9日は、北日本で低気圧が急発達。北陸・北日本は雨や雪、西・東日本太平洋側も朝まで雨。

図28 2018年1月8日9時~9日21時の地上天気図

注)図の注釈は、図21を参照。

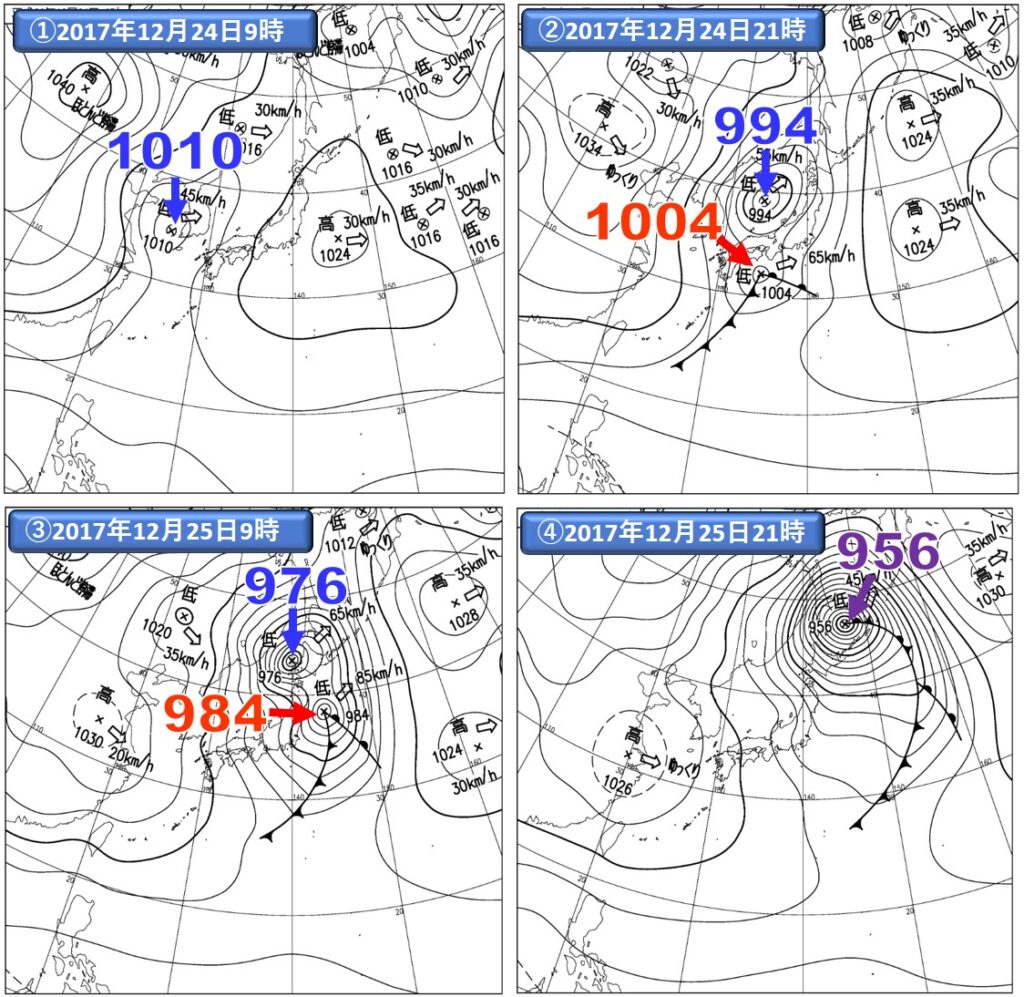

9.2017年12月24日~25日(図29)

・24日は、低気圧が日本海へ進み、西日本の南岸にも低気圧が発生して東進。雨雲は東日本へ進み、北日本にものびる。三重県などで大雨。

・25日は、日本海と南岸の低気圧が急発達・北東進。東海・関東は朝まで雨、強い冬型の気圧配置となり北日本日本海側中心に雪や猛ふぶき。

図29 2017年12月24日9時~25日21時の地上天気図

注)図の注釈は、図21を参照。

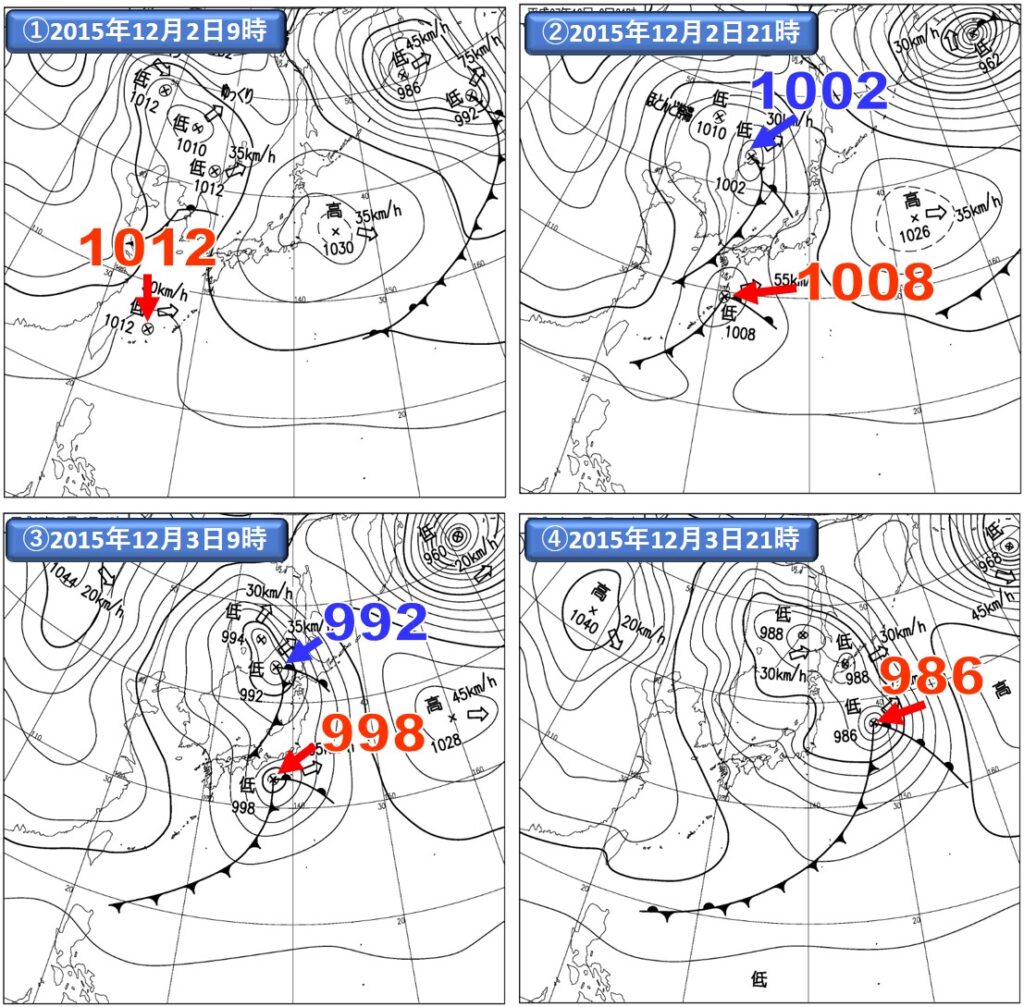

10.2015年12月2日~3日(図30)

・2日、午後は西から雨雲が広がる。

・3日は、前線を伴った低気圧が日本海と本州南岸を発達しながら通過し、九州~東・北日本まで雨が広がる。その後、強い寒気が入り日本海側では雨や雪。

図30 2015年12月2日9時~3日21時の地上天気図

注)図の注釈は、図21を参照。

さいごに

今回は、地上天気図を用いて、3つのタイプの温帯低気圧を紹介しました。それぞれの低気圧は、急速に発達するものと、そうでないものがあります。例えば、日本付近を通過する南岸低気圧において、24時間の間に気圧が30hPa低下するほど発達する場合もあれば(図13,12日9時~13日9時)、24時間の気圧低下が4hPa低下にとどまり、あまり発達しない場合(図11,1日21時~2日21時)もあります。

この違いが何であるのか(どのような気象条件で発達するのか)は、地上天気図を見ただけではわかりません。高層天気図をみる必要があります。この点については、豆知識9(気圧の谷の軸って何?|発達する低気圧にみられる3つの特徴とは?)を参照ください。

また、冬季の南岸低気圧は、関東地方に雪をもたらす場合があります。今回紹介した南岸低気圧の中では、3つの事例(図16、18、20)がそれに相当します。このような、南岸低気圧に伴う関東地方の降雪については、豆知識23でさらに詳しく紹介しています。こちらもご参照いただければ幸いです。

今回の豆知識で参考にした図書等

●浅井冨雄,内田英治,河村 武 監修(1999)増補 気象の事典,平凡社

●荒木健太郎(2016)南岸低気圧,天気63:707-709

●安斎政雄(1998) 新・天気予報の手引(改訂29版),日本気象協会

●小倉義光(1994) お天気の科学-気象災害から身を守るために-,森北出版

●小倉義光・西村修司・隈部良司(2006)お天気の見方・楽しみ方(4) 春の嵐を呼ぶ日本海低気圧,天気53:319-329

●小倉義光・西村修司・隈部良司(2006)お天気の見方・楽しみ方(7) 二つ玉低気圧(その1),天気53:889-894

●気象庁のwebサイト

●高野 功(2005)寒候期海洋上の温帯低気圧の特徴,天気52:764-767

●中島俊夫(2022)イラスト図解 よくわかる気象学 実技編,ナツメ社

●新田 尚,稲葉征男,土屋 喬,二宮洸三,(2004)天気図の使い方と楽しみ方,オーム社

●日本気象協会(1996)気象FAXの利用法 PartⅡ(改訂2版),日本気象協会

●櫃間道夫(2006)二つ玉低気圧,天気53:519-523

●平田 航・日下博幸(2013)二つ玉低気圧通過に伴う降水の気候学的研究,地理学評論86‒4:338-353