はじめに

気象庁が作成する地上天気図には、「日本周辺地域 地上天気図」と「アジア太平洋域 地上天気図」の2種類があります。「日本周辺地域 地上天気図」は、前回の豆知識で取り上げました。そこで今回は、「アジア太平洋域 地上天気図」を紹介します。

この天気図中のコメント文は英語で書かれているので、最初は少し戸惑われるかもしれません。しかし、アジア太平洋域の天気図は、日本周辺域の天気図よりも対象範囲が広く、また、情報も豊富です。ちなみに気象予報士試験には、アジア太平洋域 地上天気図が、しばしば登場します。以下に、この天気図に書かれている内容をお話します。

アジア太平洋域 地上天気図の概要

アジア太平洋域 地上天気図は、アジア太平洋域 実況天気図、あるいはアジア地上解析図とも呼ばれます。略号としては、ASAS。AS:地上解析(Analysis Surface)、AS:アジア(ASIA)の略です。

ASASは、アジア大陸から北西太平洋にかけての範囲を対象とする天気図です。また、この天気図で解析する擾乱や前線は、メソαスケールから総観規模、すなわち、水平スケールは数百km以上、時間スケールは12時間程度以上持続するものを対象としています(スケールについては、豆知識6参照)。

ASASは、解析時点までに入電された世界各国の気象観測データに基づき、解析・作成されます。このため、その数日後には、解析終了後に入電された観測データも含めて、ASASを再解析して永久保存版の気象庁天気図が完成します。つまり、ASASは、速報的な天気図です。

この天気図は国内だけでなく国外の気象業務を行う機関、船舶、航空機等における利用も想定しているので、コメント文はすべて英語表記。時刻も世界共通の協定世界時(UTC)を用います。協定世界時(UTC)に9時間をプラスすると、日本標準時(JST)となります。この点は、今後の豆知識で詳しく紹介する予定です。

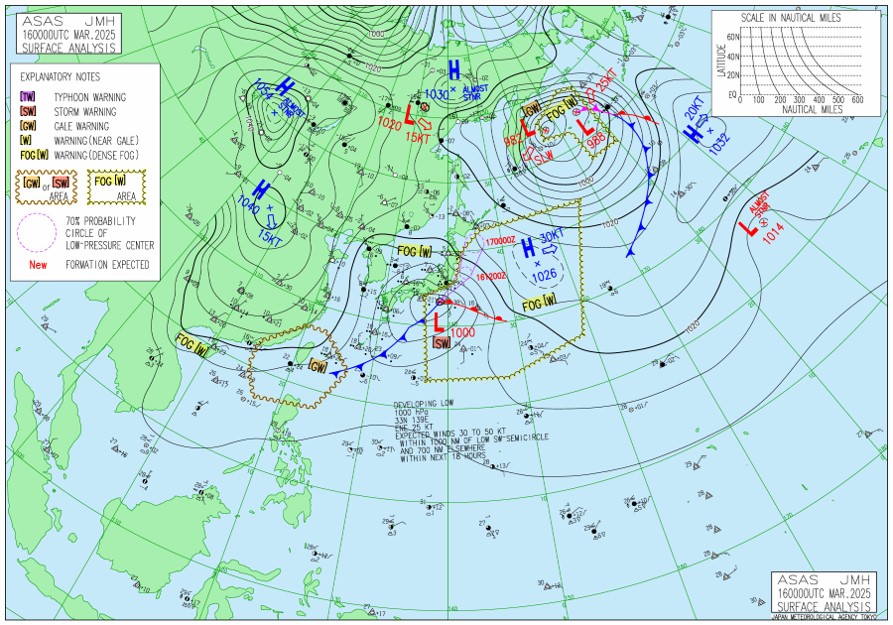

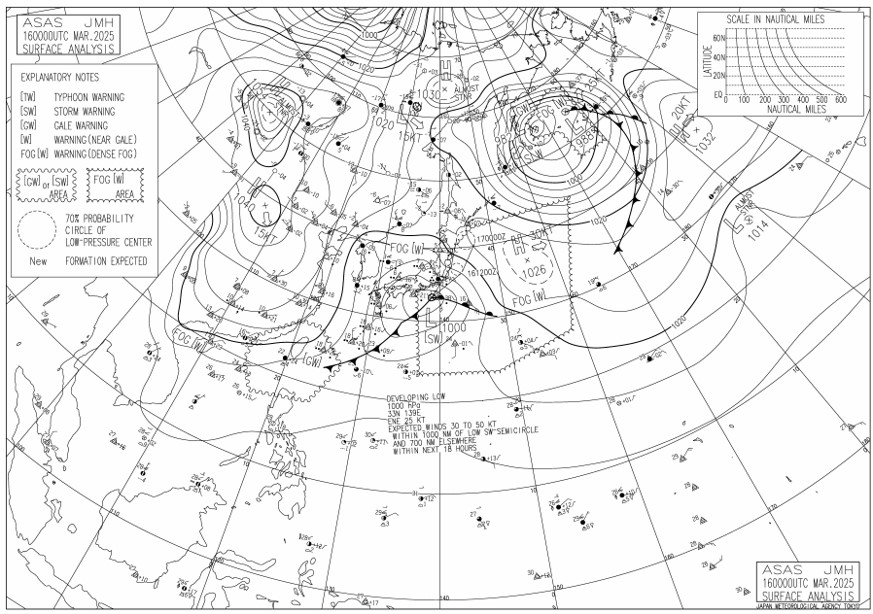

気象庁のwebサイトには、海陸や警報種別などを着色して識別しやすくしたカラー画像の天気図(図1)と、FAX送信で利用することを考慮した白黒画像の天気図(図2)が掲載されています。

図1 アジア太平洋域 地上天気図のカラー画像の例(気象庁)

注)2025年3月16日9時(3月16日0時UTC)の実況天気図。

図2 アジア太平洋域 地上天気図の白黒画像の例(気象庁)

注)2025年3月16日9時(3月16日0時UTC)の実況天気図。

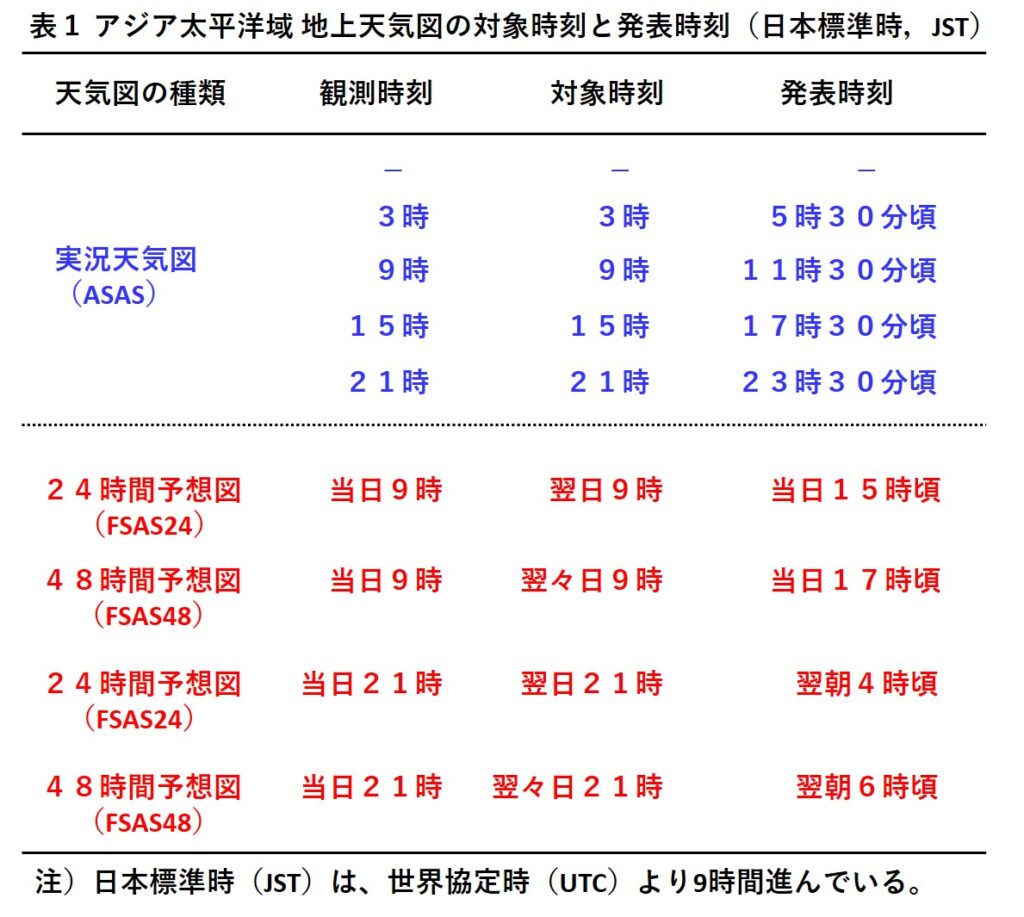

アジア太平洋域 地上天気図の対象時刻と発表時刻

実況天気図は、日本時間の3時(協定世界時では前日の18時UTC)、9時(0時UTC)、15時(6時UTC)、21時(12時UTC)に観測されたデータをもとに、それぞれ同時刻を対象とした天気図が作成されます。つまり1日4回、作成されます。それぞれの天気図は、対象時刻(観測時刻)の、約2時間30分後に発表されます(表1)。

予想天気図は、海上悪天予想図とも呼ばれます。日本時間の9時(0時UTC)、21時(12時UTC)に観測されたデータをもとに、それぞれ24時間後の予想図(FSAS24)、48時間後の予想図(FSAS48)が作成されます。

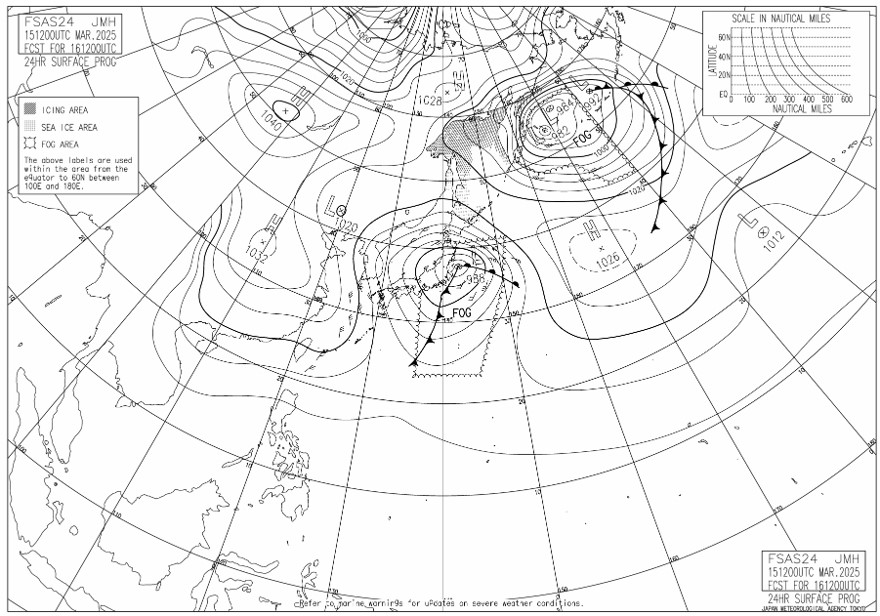

FSASは、FS:地上予想(Forecast Surface)、AS:アジア(ASIA)の略です。一例として、2025年3月15日21時(3月15日12時UTC)の観測値をもとに作成された3月16日21時(3月16日12時UTC)の予想図を、図3に示します。

図3 アジア太平洋域 地上天気図の24時間予想図(海上悪天予想図,FSAS24)の例(気象庁)

注)2025年3月15日21時(3月15日12時UTC)の観測値をもとに作成された3月16日21時(3月16日12時UTC)の予想図。

FSASは、4つの予想図が作成・発表されます。つまり、日本時間の9時観測の24時間、48時間後予想図がそれぞれ15時頃、17時頃に発表。21時観測の24時間、48時間予想図は、それぞれ翌日4時頃、6時頃に発表されます(表1)。

4つの予想図の発表時刻は、日本周辺域 地上天気図の場合と同じですので、その具体例は豆知識24をご参照ください。

アジア太平洋域 地上天気図に書かれている内容

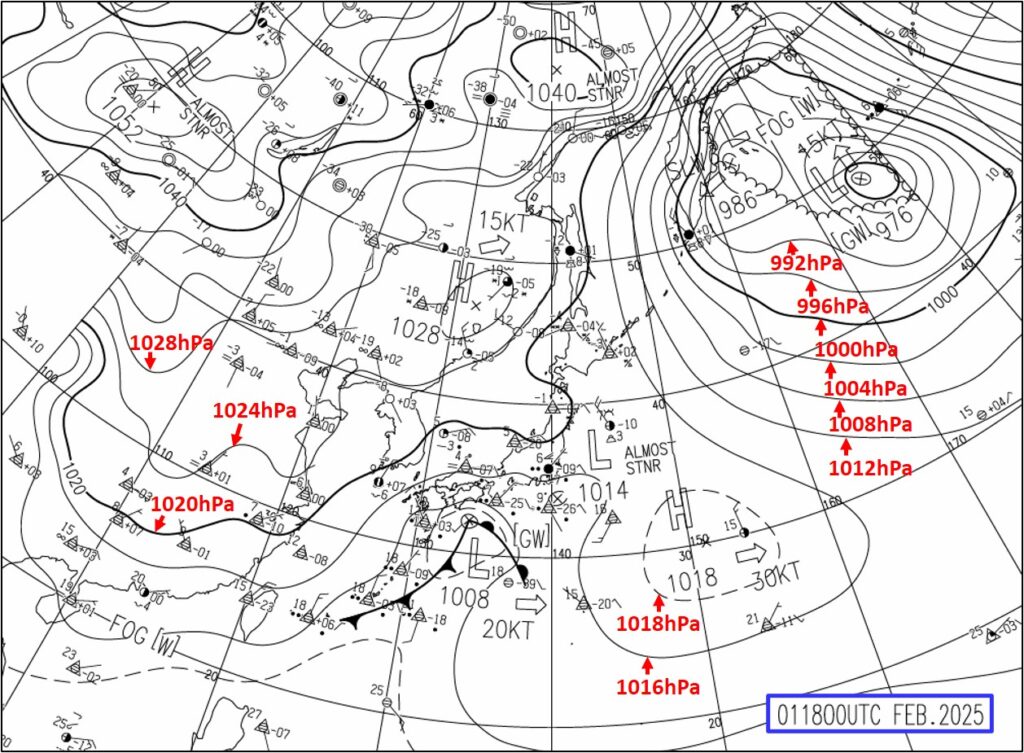

等圧線

地上天気図に表現されている曲線は等圧線で、同じ気圧値のところを結んだ線です。アジア太平洋域 地上天気図の等圧線は、日本周辺域 地上天気図(豆知識24)と同様に、4hPa毎に表現され、20hPa毎に太い実線となっています。破線は補助線として必要なときに2hPa毎に描かれます(図4)。

図4 アジア太平洋域 地上天気図に描かれた等圧線の例(気象庁提供の天気図を一部拡大)

注)2025年2月2日3時(2月1日18時UTC)の実況天気図。一部の等圧線に、気圧値を書き込んだ。

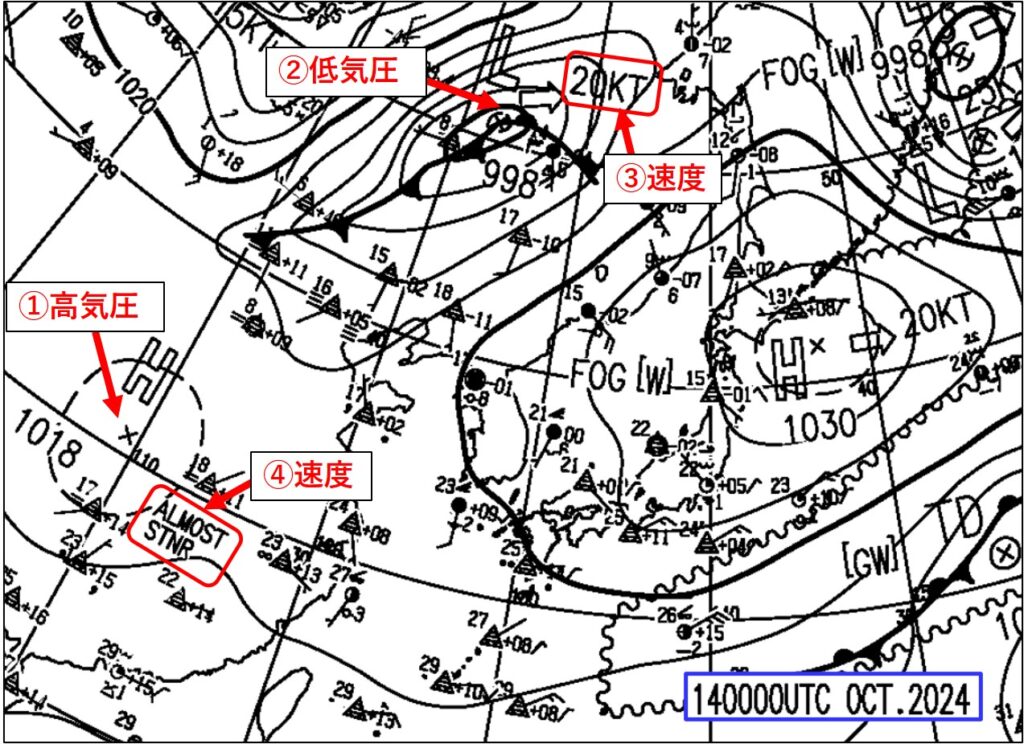

高気圧、低気圧、低圧部

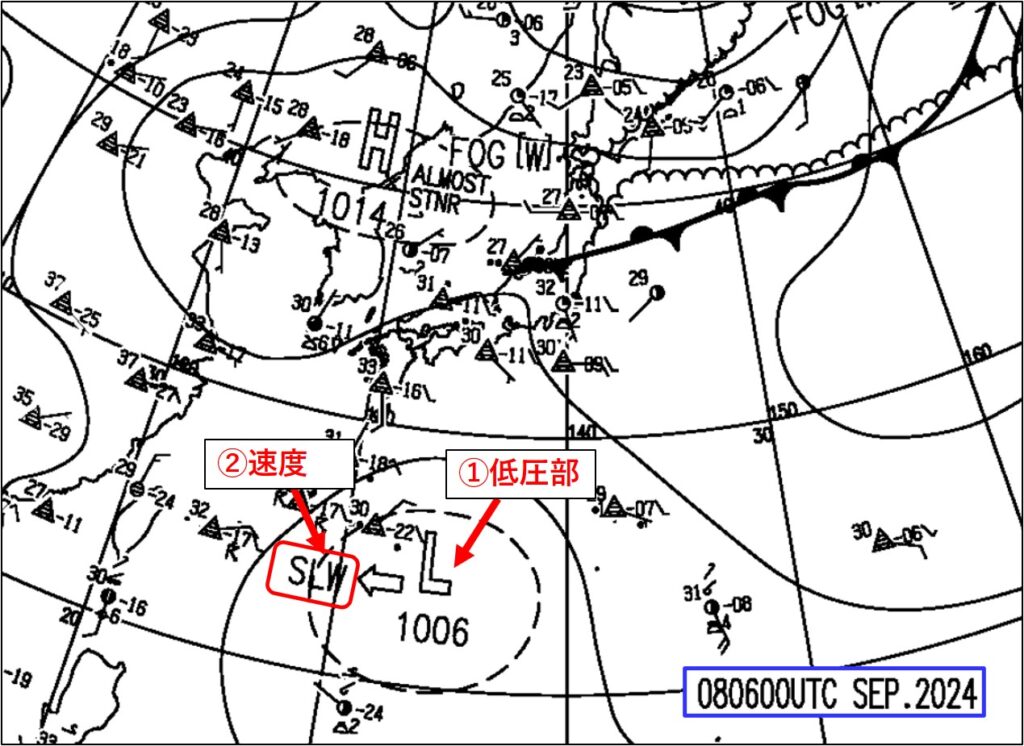

高気圧は、中心位置に×マークと中心気圧を示し、「H」の文字を記載します(図5①)。温帯低気圧は、中心位置に×マークと中心気圧を示し、「L」の文字を記載します(図5②)。ただし、低圧部の場合、×マークは付けません(図6①)。

高気圧(低気圧)の進行方向を白抜き矢印で図示し、先端に進行速度を示します。進行速度の単位は、KT(ノット)です(図5③)。進行速度が5ノット以下の場合で、方向が定まったときはSLW(Slowly,ゆっくり)として方向を示し(図6②)、方向が決まらないときはALMOST STNR(Almost stationary,ほとんど停滞)とします(図5④)。

なお、1時間に1海里 (1.852km) 進む速さが1ノットです(豆知識4)。このため秒速表示とノット表示を換算する場合、秒速1m は約2ノット、逆に言うと1ノットは秒速0.5mの関係性が成り立ちます。

図5 アジア太平洋域 地上天気図に描かれた高気圧、低気圧、及び移動速度に関する記載例(気象庁提供の天気図を一部拡大)

注)2024年10月14日9時(10月14日0時UTC)の実況天気図。注目する箇所に、①~④の番号とその内容を書き込んだ。

図6 アジア太平洋域 地上天気図に描かれた低圧部及び移動速度に関する記載例(気象庁提供の天気図を一部拡大)

注)2024年9月8日15時(9月8日6時UTC)の実況天気図。注目する箇所に、①~②の番号とその内容を書き込んだ。

前線

アジア太平洋域 地上天気図には、日本周辺域 地上天気図(豆知識24)と同様に、温暖前線、寒冷前線、停滞前線、閉塞前線の4種類が描かれています。

また、それぞれの前線が、半円、とがった三角形、あるいは両者の組み合わせで表現されている点も、豆知識24でお話した、日本周辺域 地上天気図の場合と全く同じです。

台風を含む熱帯低気圧

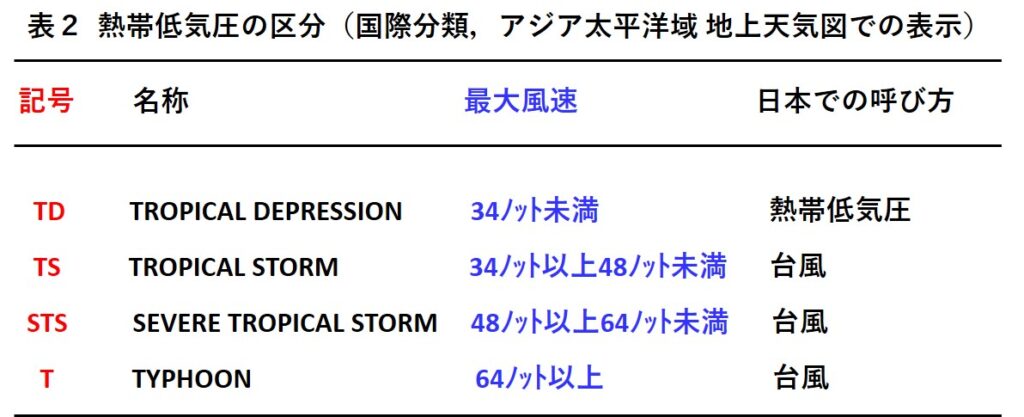

台風を含む熱帯低気圧の区分

豆知識24では「熱帯低気圧は、海面から蒸発する水蒸気が水滴に変わるときに放出される、潜熱をエネルギー源とする低気圧の総称であること」と述べました。国際分類(アジア太平洋域 地上天気図の表示)によると、熱帯低気圧は、中心付近の最大風速に応じてTD(34ノット未満、TS(34ノット以上48ノット未満)、STS(48ノット以上64ノット未満)、T(64ノット以上)の4つに分けられます(表2)。

表2に示すとおり、TはTYPHOON(タイフーン)の略ですが、何か違和感がありませんか。豆知識24では、「太平洋(北半球側)で、東経180度より西側にある熱帯低気圧のうち、中心付近の最大風速が34ノット以上のものを台風という」と書きました。しかし、国際分類(表2)では、最大風速64ノット以上がTYPHOON。この点は、紛らわしいですね。

つまり、日本ではTDを熱帯低気圧、TS、STS、Tをまとめて台風と呼び、日本周辺域 地上天気図での表記(豆知識24)もそれに準じています。このように、日本と国際的な分類方法は異なるので、注意が必要です。

なお、最大風速と最大瞬間風速の違いなどは、豆知識4をご覧ください。

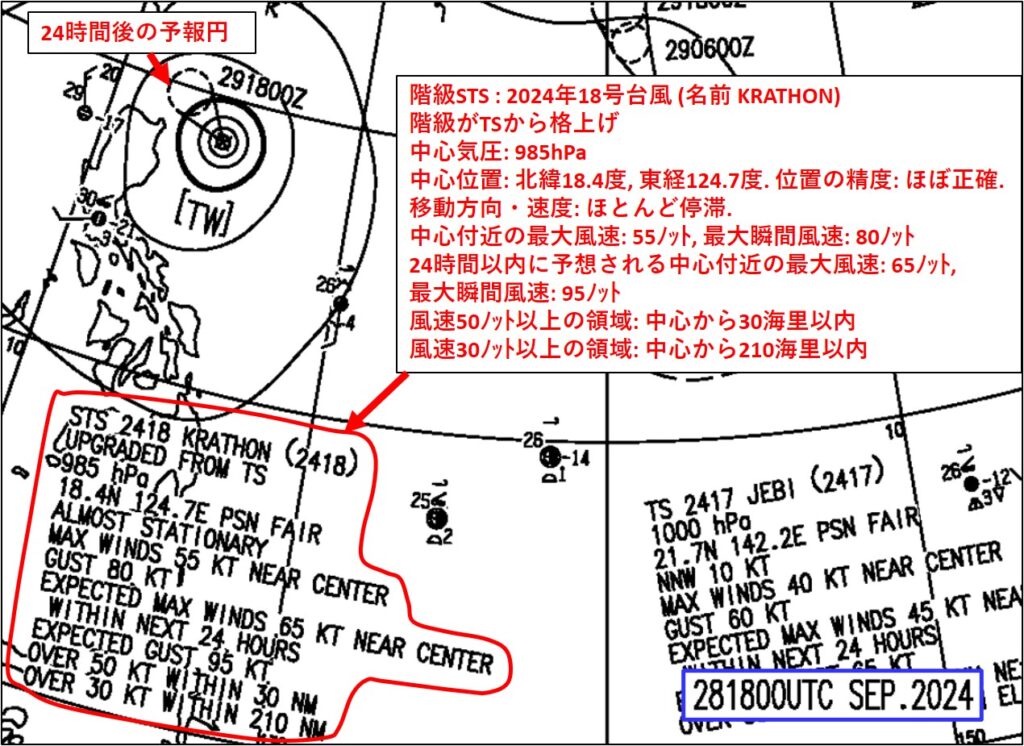

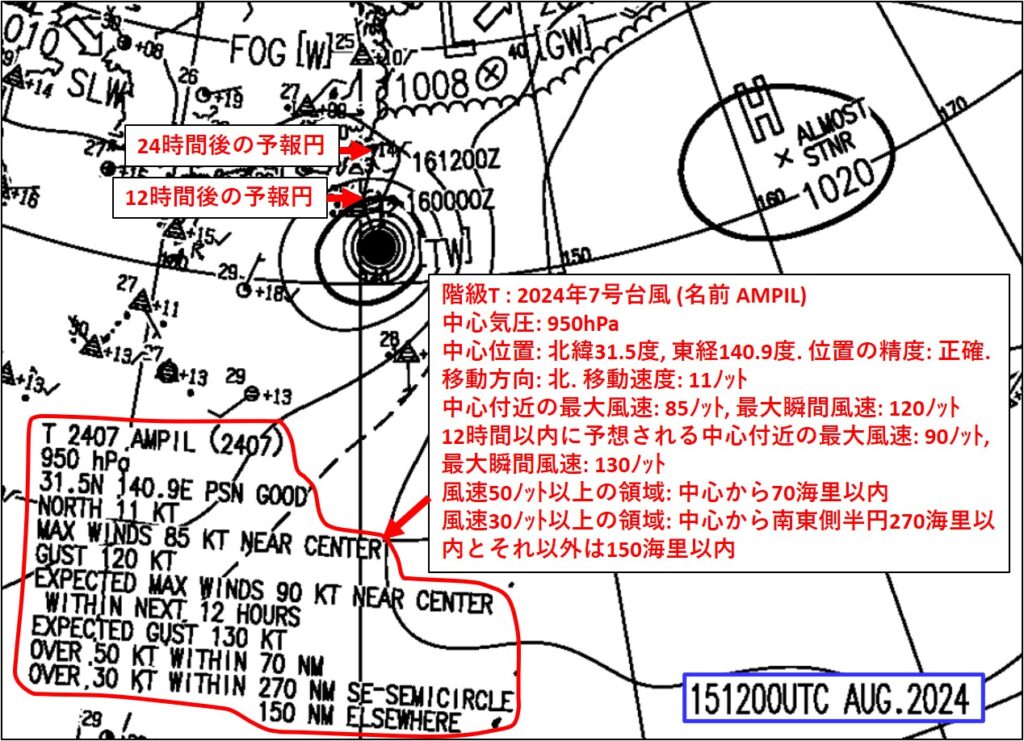

台風を含む熱帯低気圧に関する情報文

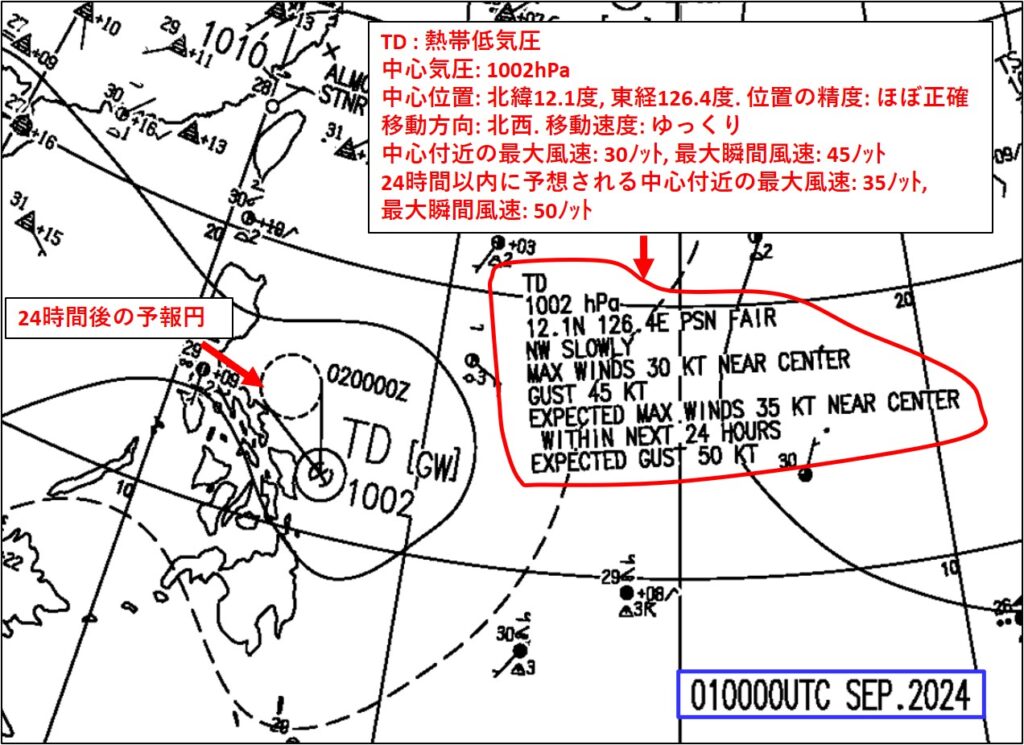

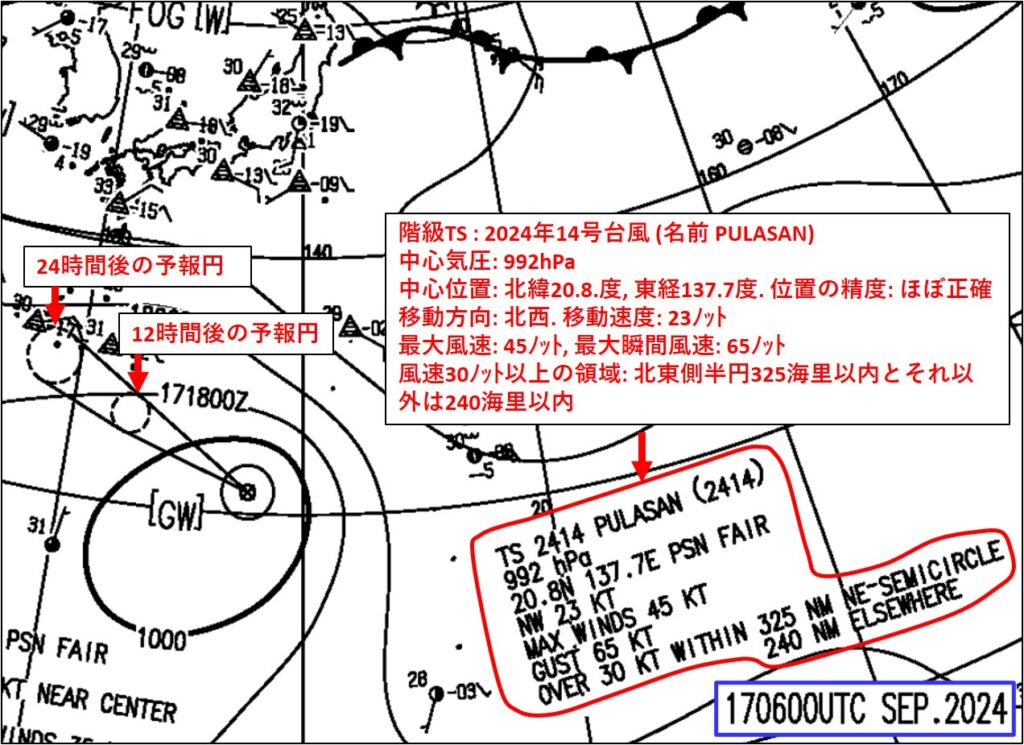

アジア太平洋域 地上天気図において、台風を含む熱帯低気圧は、先ほど述べた国際分類(表2)に従ってTD、TS、STS、Tの記号で表示されます。さらに、船舶の航行などに大きな影響があると考えられる場合は、台風を含む熱帯低気圧についての詳細文(情報文)が英語で記載されます。

これらの具体例を、TDは図7、TSは図8、STSは図9、Tは図10に示しました。図中の情報文(英語)の和訳文(日本語)は、私が書き加えたものです。ちなみに情報文中の「PSN」は、位置(POSITION)を表します。

図7 アジア太平洋域 地上天気図に描かれたTD(TROPICAL DEPRESSION)に関する情報文の記載例(気象庁提供の実況天気図を一部拡大)

注)2024年9月1日9時(9月1日0時UTC)の実況天気図。情報文(英語)の和訳文(日本語)を、図中に書き込んだ。

図8 アジア太平洋域 地上天気図に描かれたTS(TROPICAL STORM)に関する情報文の記載例(気象庁提供の実況天気図を一部拡大)

注)2024年9月17日15時(9月17日6時UTC)の実況天気図。情報文(英語)の和訳文(日本語)を、図中に書き込んだ。

図9 アジア太平洋域 地上天気図に描かれたSTS(SEVERE TROPICAL STORM)に関する情報文の記載例(気象庁提供の実況天気図を一部拡大)

注)2024年9月29日3時(9月28日18時UTC)の実況天気図。情報文(英語)の和訳文(日本語)を、図中に書き込んだ。

図10 アジア太平洋域 地上天気図に描かれたT(TYPHOON)に関する情報文の記載例(気象庁提供の実況天気図を一部拡大)

注)2024年8月15日21時(8月15日12時UTC)の実況天気図。情報文(英語)の和訳文(日本語)を、図中に書き込んだ。

台風を含む熱帯低気圧については、12時間後、24時間後の予報円(破線の円)が表示されます。予報した時刻に、この円内に台風(熱帯低気圧)の中心が入る確率は70%です。円の大きさは、台風(熱帯低気圧)の大きさの変化を表すものではなく、進路予報の不確実性を表すものです。「中心が70%の確率で円内に入る」ことを逆に言うと、「3回に1回くらいは中心が円外に出る」ことになりますね。

なお、台風(熱帯低気圧)の進路がゆっくり(あるいはほぼ停滞している)場合、予報円が省略される場合があります。例えば、図8のTSと図10のTでは12時間後と24時間後の予報円が表示されていますが、図7のTDと図9のSTSの場合、12時間後の予報円は省略され、24時間後の予報円だけが表示されています。

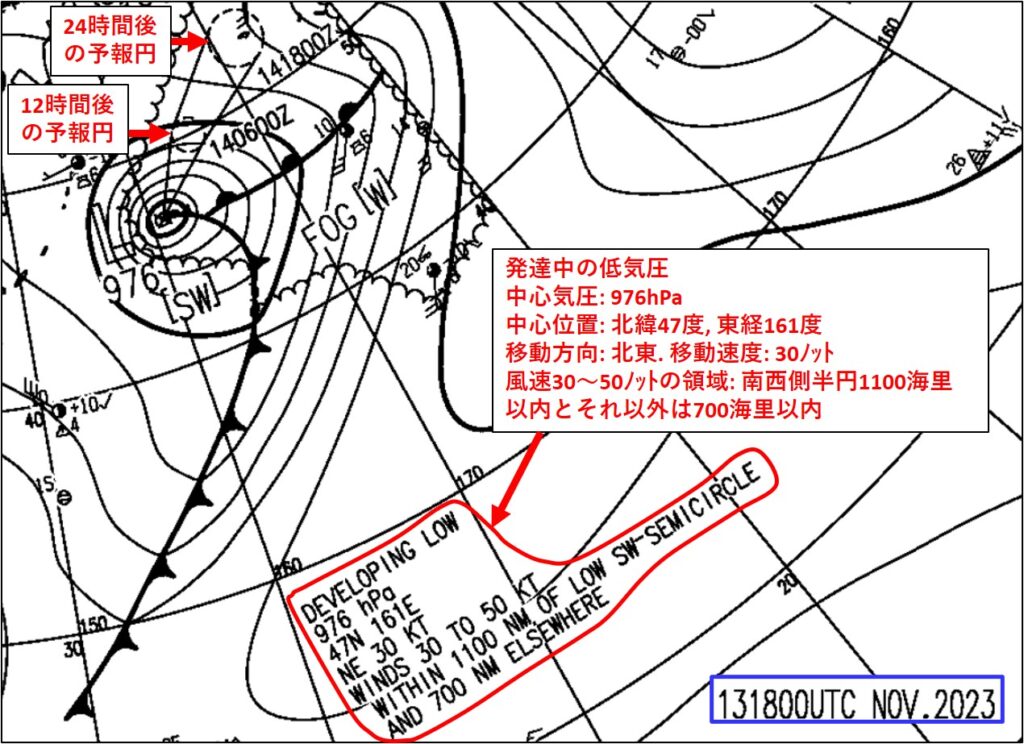

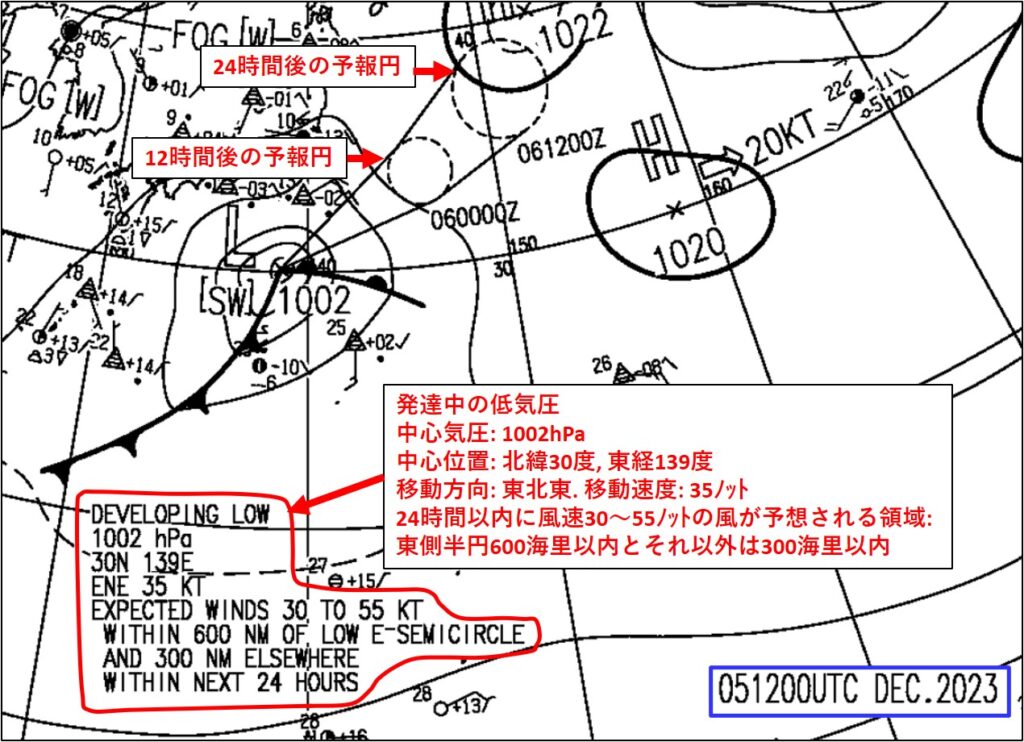

発達中または発達した低気圧

台風(熱帯低気圧)だけでなく、発達中または発達した低気圧についても、中心気圧、中心位置、風速などの情報が英文で記載されます。あわせて予想位置が、予報円で示されます。

その具体例は、図11、図12のとおり。図中の情報文(英語)の和訳文(日本語)は、私が書き込みました。

図11 アジア太平洋域 地上天気図に描かれた発達中の低気圧に関する情報文の記載例 その1(気象庁提供の実況天気図を一部拡大)

注)2023年11月14日3時(11月13日18時UTC)の実況天気図。情報文(英語)の和訳文(日本語)を、図中に書き込んだ。

図12 アジア太平洋域 地上天気図に描かれた発達中の低気圧に関する情報文の記載例 その2(気象庁提供の実況天気図を一部拡大)

注)2023年12月5日21時(12月5日12時UTC)の実況天気図。情報文(英語)の和訳文(日本語)を、図中に書き込んだ。

海上警報

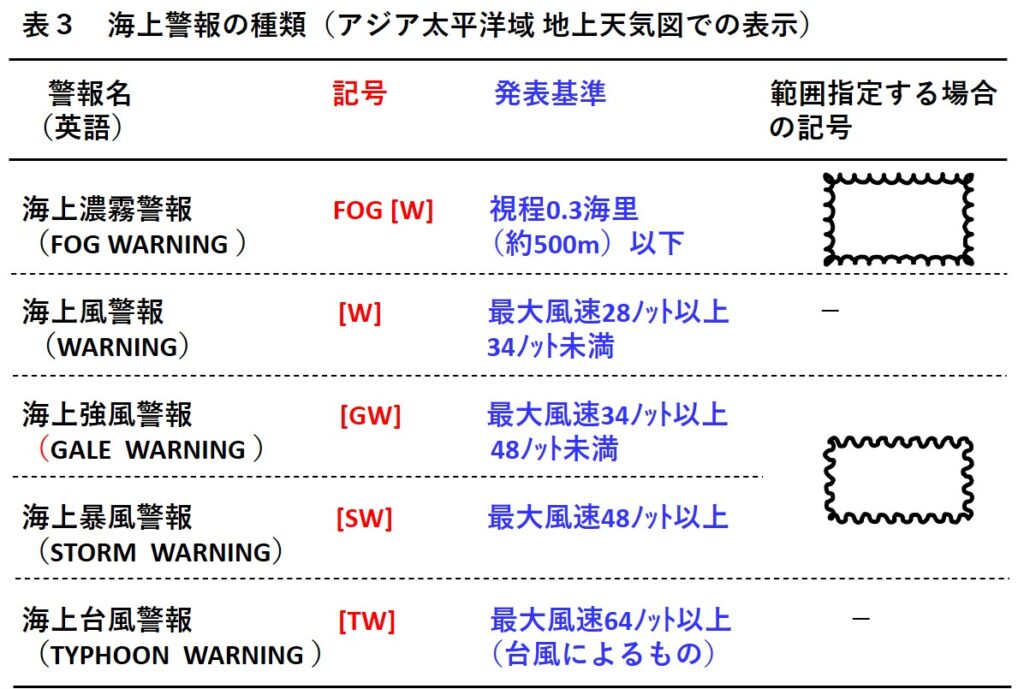

海上警報は、船舶にとって危険な気象現象への警戒を呼びかけるため、表3に示す現象が発生しているか、24時間以内に発生すると予想される場合、気象庁から発表されます。

海上濃霧警報の基準は、視程(水平方向に見通せる距離)が0.3海里(約500m)以下。海上風警報、海上強風警報、海上暴風警報、海上台風警報の基準は、最大風速の違いによって区分されています(表3)。

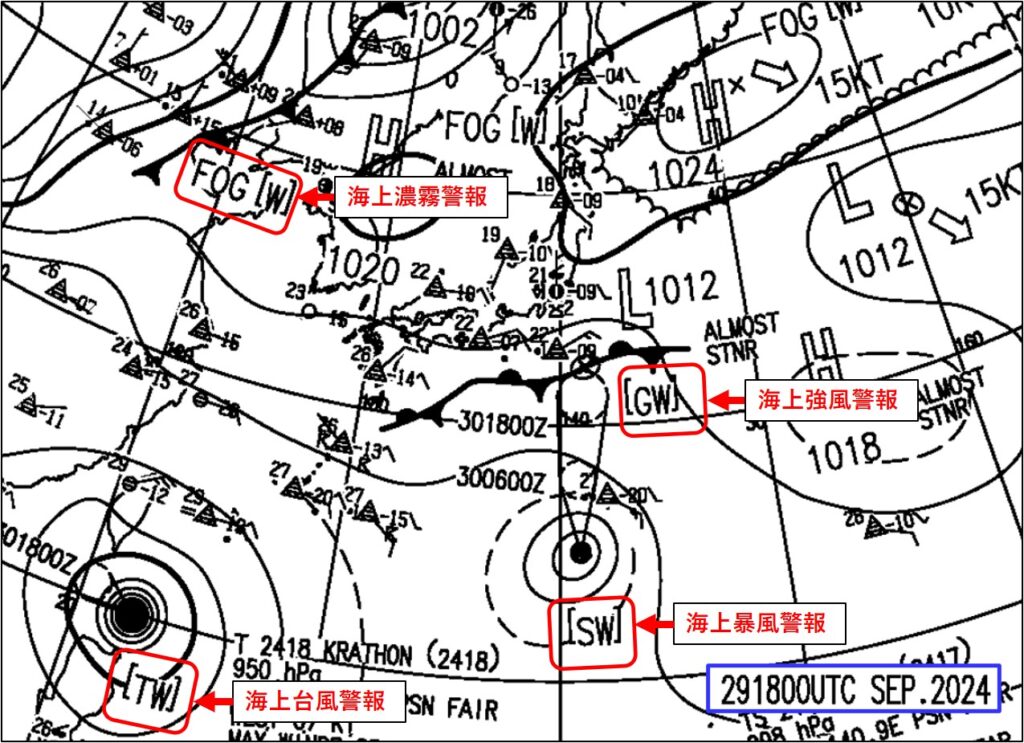

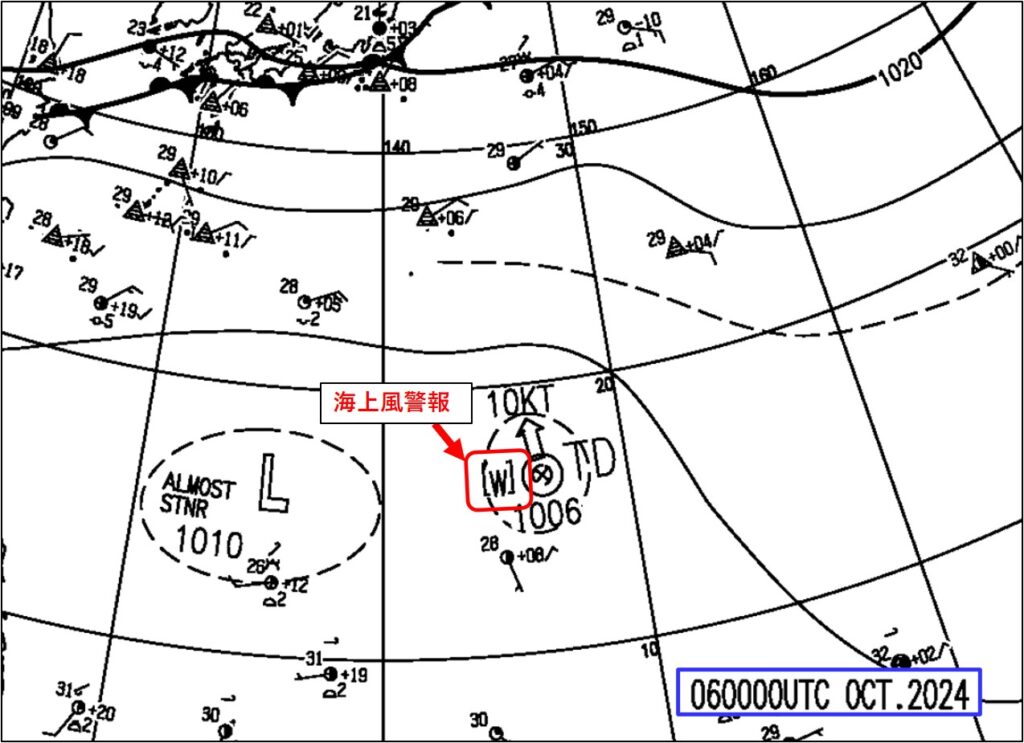

アジア太平洋域 地上天気図において、海上警報は、例えば海上強風警報の場合は[GW]というふうに[ ]が付いた記号で示されます(表3)。これらの記号は、原因となる低気圧や台風周辺の海域に表示。その具体例は、図13、14のとおりです。

図13 アジア太平洋域 地上天気図における海上濃霧警報、海上強風警報、海上暴風警報、海上台風警報の記号の記載例(気象庁提供の天気図を一部拡大)

注)2024年9月30日3時(9月29日18時UTC)の実況天気図。注目する警報の記号の箇所に、それぞれの警報名を書き込んだ。

図14 アジア太平洋域 地上天気図における海上風警報の記号の記載例(気象庁提供の天気図を一部拡大)

注)2024年10月6日9時(10月6日0時UTC)の実況天気図。注目する警報の記号の箇所に、その警報名を書き込んだ。

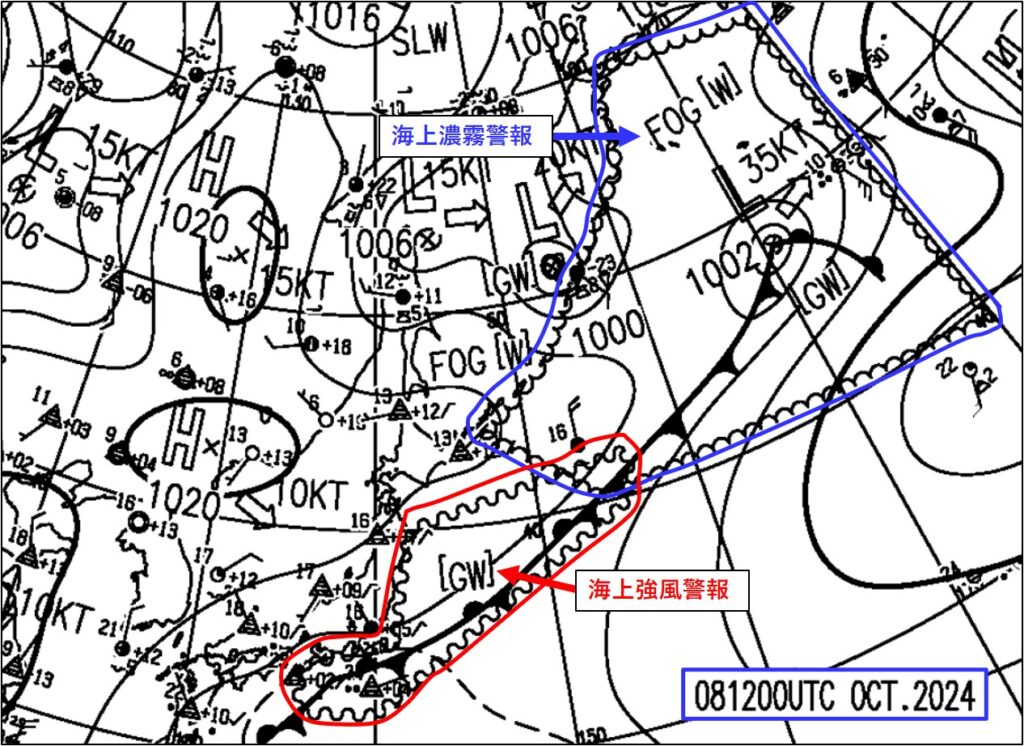

海上警報の範囲が広い場合は、日本海やオホーツク海のような地形で区切られた海域、あるいは緯度経度で区切った海域を対象として、波線などで囲んで表示(表3)。その具体例は、図15のとおりです。

図15 アジア太平洋域 地上天気図における海上濃霧警報、海上強風警報の記号及びその対象範囲の記載例(気象庁提供の天気図を一部拡大)

注)2024年10月8日21時(10月8日12時UTC)の実況天気図。注目する海上濃霧警報の記号の箇所に矢印(青)、その範囲を実線(青)で囲んだ。また、注目する海上強風警報の記号の箇所に矢印(赤)、その範囲を実線(赤)で囲んだ。

代表地点の天気

天気図内の一部の観測点については、風向・風速、気温、天気、雲の量や種類、気圧の変化などを、天気図記号で示します。アジア太平洋域 地上天気図では、国際式の天気記号が使われます。記号の意味については、今後の豆知識で述べたいと思います。

さいごに

アジア太平洋域 地上天気図(ASAS)の解析領域は、北西太平洋域の海上警報などを作成するという目的や日本付近の総観規模現象(豆知識6参照)の推移を示す役割のため、ユーラシア大陸の一部を含めたアジア太平洋領域を対象としています。このように、ASASは対象範囲(地域)が広く、また、情報が豊富です。

ASASは、前回紹介したSPAS(日本周辺地域 地上天気図)と同様に、気象庁のwebサイトで見ることができます。また、実況天気図(ASAS)に加え、24時間後の予想図(FSAS24)、48時間後の予想図(FSAS48)も掲載されています。興味がある方は、気象庁のwebサイトをご覧になられてはいかがでしょうか。

今回の豆知識で参考にした図書等

●浅井冨雄,内田英治,河村 武 監修(1999)増補 気象の事典,平凡社

●岩槻秀明(2024) 天気図の読み方がよ~くわかる本(第3版),秀和システム

●気象庁のwebサイト

●下山紀夫(2023) 気象予報のための天気図のみかた(増補改訂新装版),東京堂出版

●長田 栄治(2018)アジア太平洋地上天気図の標準的な解析手法(4.1はじめに),平成29年度予報技術研修テキスト, 気象庁予報部, 84-86

●中島俊夫(2022)イラスト図解 よくわかる気象学 実技編,ナツメ社

●福地 章(1999)高層気象とFAXの知識(第7版),成山堂書店